Intervista a padre Giulio Albanese, il missionario comboniano che dagli anni Ottanta segue con attenzione i conflitti africani. «Sette giorni dopo la presa del capoluogo, proseguono gli scontri nel Tigray» spiega. «Il rischio ora è la guerriglia».

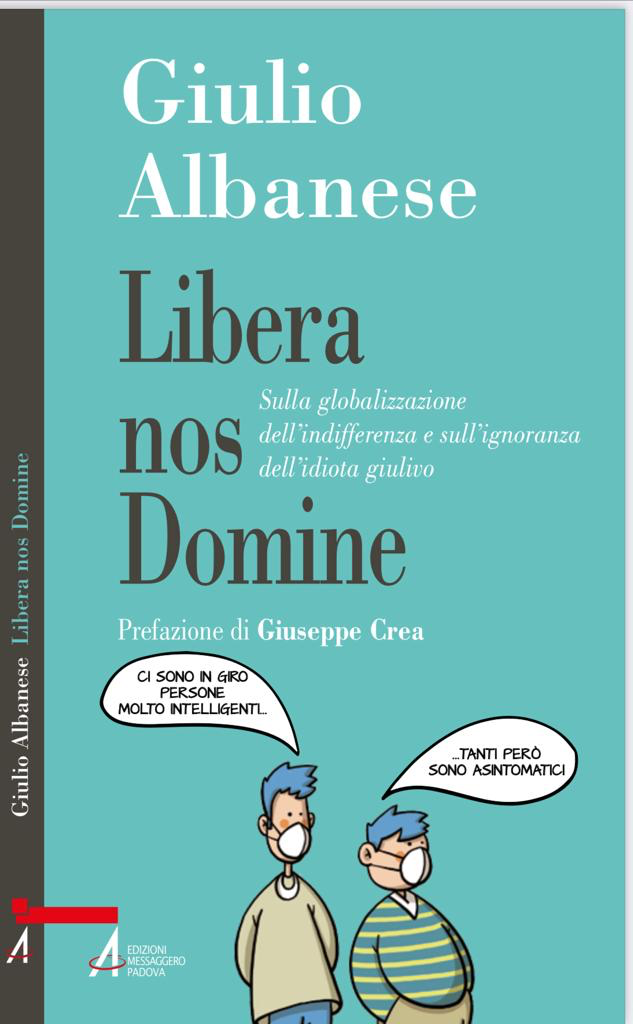

«Il conflitto in atto fra il governo centrale di Addis Abeba e la regione del Tigray è sintomatico del malessere di un grande Paese, che è un po’ la cartina al tornasole delle contraddizioni dell’Africa subsahariana». Padre Giulio Albanese, il missionario comboniano fondatore della Misna, l’agenzia di stampa che dava voce al Sud del mondo, segue con attenzione la crisi in Etiopia. Profondo conoscitore dell’Africa, dov’è diventato prete dopo aver frequentato il seminario ugandese di Gaba negli anni Ottanta, padre Albanese oggi è editorialista dell’Osservatore romano e scrive saggi. Il suo ultimo libro si intitola Libera nos Domine ed è stato appena pubblicato da Edizioni Messaggero Padova. Panorama l’ha intervistato per farsi spiegare che cosa nasconde il conflitto in Etiopia, che con i suoi 116 milioni di abitanti è il secondo Paese più popolato del continente africano.

Dopo la conquista di Macallé la guerra è finita?

«Sette giorni dopo la presa del capoluogo Macallè e l’annuncio del premier etiope Abiy Ahmed della cessazione delle operazioni militari iniziate il 4 novembre, proseguono i combattimenti nel Tigray. Ma secondo le Nazioni Unite, che hanno appena concluso un accordo con il governo di Addis Abeba per aprire da mercoledì corridoi umanitari per raggiungere sfollati e profughi, si continua a combattere in molte aree, incluse quelle con i campi profughi dell’Onu. Difficile in questo momento dire come evolverà la crisi, anche perché le informazioni dal campo sono scarsissime. Un dato però è certo: in tanti sono fuggiti nel vicino Sudan, dove le forze ribelli del Tigray potrebbero riorganizzarsi. Tra l’altro, sia il Sudan sia l’Egitto hanno un contenzioso con Addis Abeba per il progetto della Grande diga del rinascimento etiopico».

La diga sul Nilo azzurro, in costruzione dal 2011.

«Già: l’Etiopia la ritiene fondamentale per l’industrializzazione del Paese. Per Addis Abeba la produzione di energia idroelettrica è strategica. Ma questo progetto ha ripercussioni sul volume delle acque a valle, verso il Sudan e verso l’Egitto. Fino ad adesso era stato l’Egitto a dettare le regole del gioco sul Nilo, ora gli equilibri stanno cambiando».

A che punto sono i lavori?

«In gran parte è finita. Ecco perché Egitto e Sudan restano spettatori interessati rispetto ai possibili esiti della crisi armata fra i tigrini e il governo centrale di Abyi Ahmed».

A proposito, che cosa pensa del primo ministro etiope?

«Il governo di Abyi Ahmed è certamente partito con il piede giusto. Perché ha fatto tutta una serie di riforme estremamente importanti, a partire dalla liberazione dei prigionieri politici: un atto di clemenza molto intelligente e perspicace. È poi riuscito a normalizzare le relazioni con l’Eritrea. Non dimentichiamo che c’era una guerra in corso fra i due Paesi. È stata una guerra sanguinosa dal primo maggio del 1998 fino al 2000, accordi di Algeri. Poi, dal 2000 fino al 2018, c’è stata una sorta di contrapposizione, un conflitto silenzioso».

Da guerra calda è diventata fredda?

«Esatto. Però, sostanzialmente, le ostilità rimanevano palpabili. Grazie alla sua lungimiranza, Abiy ha risolto la guerra fredda con il governo di Asmara. Ora è chiaro che il percorso di riconciliazione è ancora lungo, ma evidentemente c’è stato un disgelo. Ed è stato un grosso successo di Abyi».

Tanto che ha preso il Nobel per la pace…

«Certo. Poi ha portato avanti tutta una serie di riforme interne».

E come mai adesso è arrivato alla guerra?

«Abyi ha insistito molto sull’unità nazionale. Per carità, un concetto sacrosanto. Però guardando ai tratti fisiognomici dell’Etiopia, ci si rende conto che effettivamente è una repubblica federale democratica. Il problema è lo spirito di autonomia delle varie regioni, che alla prova dei fatti sono veri e propri Stati. È evidente che fanno fatica a rinunciare all’autonomia che, nel momento in cui si afferma un potere centrale così deciso e determinato, viene almeno in parte mortificata».

Autonomia rivendicata dai tigrini, che sono stati al potere prima di Abiy…

«Attenzione: questo per quanto riguarda il Tigray. Ma non è un problema solo del Tigray. Anche l’Oromia, che non era al potere e da cui proviene lo stesso premier Abyi, ha rivendicato la propria autonomia. Quanto sta avvenendo è sintomatico della crisi statuale nei Paesi africani».

In che senso?

«In Africa, sebbene i contesti siano diversi fra loro, c’è il problema della convivenza. La Repubblica democratica del Congo, l’Uganda, il Kenya o la Tanzania sono stati colonizzati. L’Etiopia è stata un’eccezione, perché tranne la breve occupazione italiana durante il fascismo ha sempre affermato la sua autodeterminazione. Non dimentichiamo che, dopo la battaglia di Isandlwana fra britannici e zulu nel 1879, l’esercito etiope è l’unico esercito africano riuscito a sconfiggere un esercito coloniale. È avvenuto ad Adua nel 1896».

Durante l’omonima battaglia…

«Esatto. Ma è inutile nasconderselo: anche in un Paese che non ha conosciuto l’onta del colonialismo c’è il problema della convivenza delle varie etnie. Noi in Occidente quando parliamo di tribù usiamo un’espressione coloniale. In realtà si tratta di vere e proprie nazioni. Ricordiamo che nell’Africa subsahariana abbiamo circa 800 grandi gruppi etnici, che alla prova dei fatti sono 800 nazioni. Allora il problema qual è?»

Qual è?

«È che l’Africa ha ereditato un sistema statuale che non è altro che la declinazione di confini coloniali delle potenze europee, così come furono disegnati alla Conferenza di Berlino nel 1884».

Ma questo discorso non vale per l’Etiopia…

«Il problema di fondo è che anche l’Etiopia, nonostante non abbia sperimentato il colonialismo, patisce la conflittualità fra potere centrale e poteri etnici. Questo rientra nella fisiologia dell’Africa subsahariana».

Perché?

«Se c’è un continente in cui la multietnicità e la multireligiosità sono così evidenti e trasversali, quello è l’Africa. E il modello statuale che sta applicando è una riproposizione del modello europeo. Invece l’Africa ha bisogno di trovare un nuovo modello di statualità, che tenga conto di due cose».

La prima?

«Bisogna evitare le due derive, quelle dei confini e quella della sovranità, che è impositiva e inevitabilmente afferma lo Stato nazione. Indipendentemente dal fatto che un Paese abbia subito o meno l’onta del colonialismo, il sistema di governo era sempre quello in cui un’etnia dominava sulle altre. E questo vale anche per l’Etiopia: la vecchia classe dirigente, quella di Meles Zenawi, è quella che adesso è sotto scacco».

Cioè i tigrini?

«Esatto. L’attuale premier Abiy, bisogna riconoscerlo, è più equilibrato, perché non sta facendo una politica pro oromo, la sua etnia. La verità è che il concetto che sta portando avanti, di unità nazionale, confligge con le resistenze di quest’impianto, lo Stato nazione».

Ma, avendo una decina di grosse etnie, come si è retta in piedi finora l’Etiopia?

«Attenzione: prima c’era l’impero. Non dimentichiamo che la Repubblica Federale Etiope è erede di un impero millenario. L’ultimo, Hailé Selassié, è stato destituito da Menghistu Hailé Mariàm, il Negus rosso».

E l’imperatore faceva da collante?

«Sì, ma l’impero era autocratico e teocratico… C’era una dimensione politica, però al contempo c’era il collante della religione copta che in una maniera o nell’altra dava un’identità particolare al Paese. Non dimentichiamo però che sotto di lui è scoppiata la guerra con l’Eritrea. Quest’identità è stata messa in crisi dal regime comunista di Menghistu. In seguito il partito del Tigray, nel Nord, ha giocato un ruolo determinante dal punto di vista del governo centrale».

Poi è arrivato Abiy.

«Con l’attuale premier è avvenuto un vero e proprio capovolgimento. Abiy ha spazzato via l’impianto politico precedente, che aveva fatto veri e propri disastri, perché era impositivo. Alla prova dei fatti si trattava di un vero e proprio regime».

Impianto politico a marchio tigrino…

«Sì, sì. La vecchia leadership era marcatamente tigrina. È evidente che dietro le quinte dell’attuale conflitto si celano i rancori di quella leadership che non ha condiviso, nel 2018, la scelta del premier di sciogliere il Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf) che per 20 anni aveva dominato incontrastato la scena politica del Paese».

E qui entra in gioco l’Eritrea.

«Il motivo per cui Asmara è contenta della vittoria di Addis Abeba sui ribelli del Nord è perché i tigrini sono quelli che hanno fatto la guerra, quand’erano nella stanza dei bottoni, contro l’Eritrea».

Non a caso l’attuale crisi è stata paragonata a quella della Jugoslavia d’inizio anni Novanta.

«Il rischio balcanizzazione riguarda tutta l’Africa. È già in atto nella Repubblica democratica del Congo, sul versante orientale».

Perché ci sono tanti gruppi etnici, proprio come nella ex Jugoslavia…

«Sì. E quando questi gruppi si militarizzano sono guai. È il problema del Sud Sudan: c’è il governo di Juba, ma poi ci sono i vari signori della guerra che controllano vasti settori del Paese. Formalmente possono dire di essere sottomessi al potere centrale, ma poi di fatto fanno il bello e il cattivo tempo. La stessa cosa vale per la Repubblica centrafricana».