Novant’anni fa, il 7 dicembre 1931, veniva nominato da Benito Mussolini segretario del Partito. E con lui, fedelissimo ma irrequieto, si compì la costruzione dell’immagine del regime.

Lui, traslocando dal mare di Gallipoli alla laguna di Venezia, un diploma di ragioniere riuscì a metterlo insieme. Ma, alla prova della vita, Achille Starace svolse il lavoro di regista del fascismo che modellò, con tutta quella pantomina di patacche da esporre in vetrina, per rappresentare il regime pubblicamente.

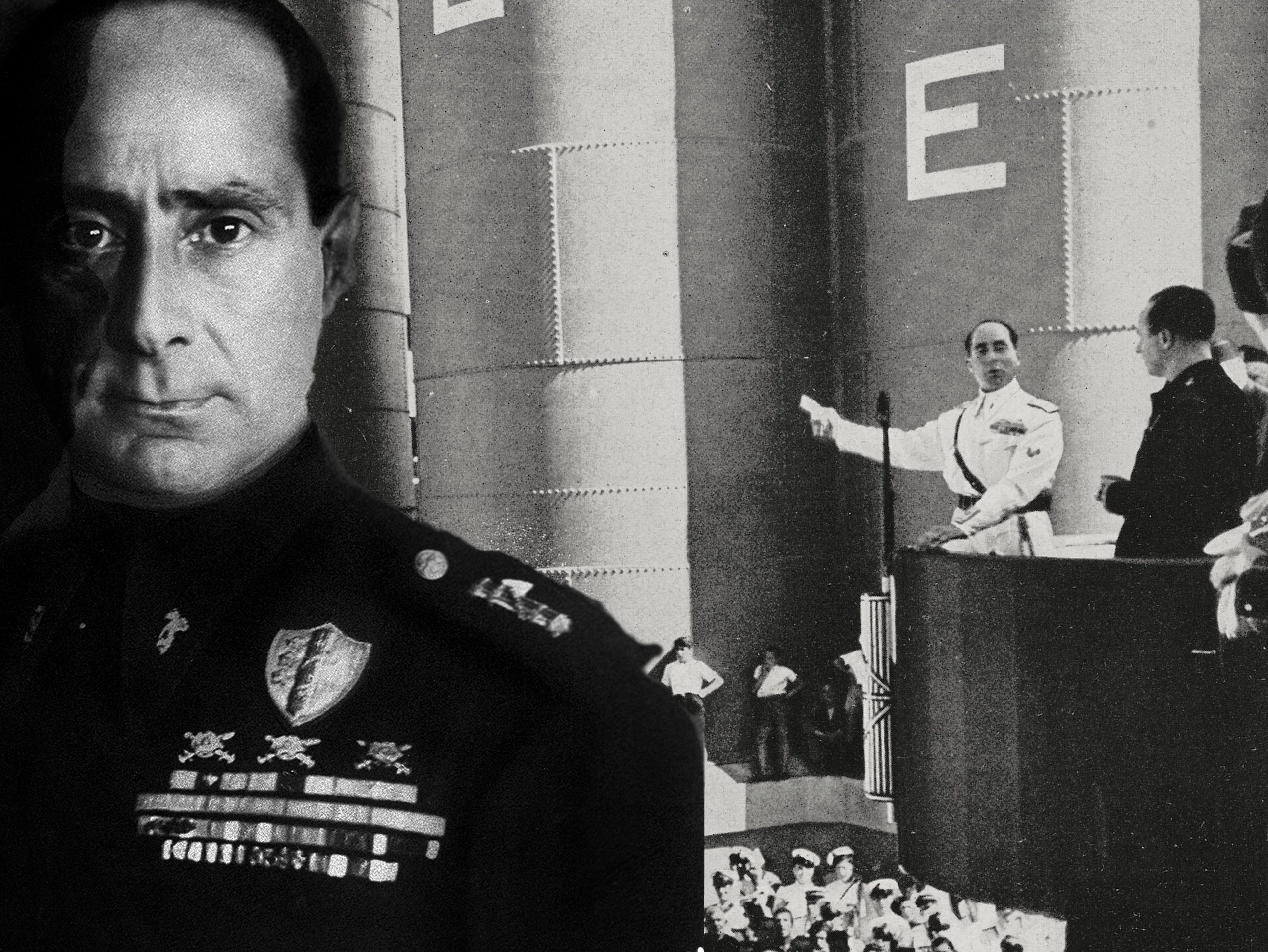

Con attenzione maniacale per le scenografie, portò gli italiani in parata, facendoli sfilare in reparti «quadrati». «Instivalò» gerarchi e studenti universitari. Allineò uomini delle corporazioni e ragazzi fin dalle elementari. Non si dimenticò del mondo al femminile al quale, anticipando le quote rosa, riservò un posto sollecitando la presenza di «giovani italiane» e «donne rurali».

Questo suo lavoro cominciò con la nomina a segretario del partito, al secondo posto nella nomenclatura fascista. Il 7 dicembre 1931 Benito Mussolini prese la decisione che divenne operativa il 10. Il 12, Starace firmò il primo documento «da diramare» alle federazioni. La scelta suscitò perplessità.

Alla fine chi era questo Starace? Fascista lo era, e certamente dalla prima ora. A Milano, nel 1914, vigilia dell’entrata in guerra, si lanciò contro i pacifisti che sfilavano invocando la neutralità dell’Italia e cioè la pace. Strappò loro la bandiera tricolore dalle mani: «Indegni d’innalzare il sacro vessillo per sollecitare il disonore della Patria». E fascista rimase con convinzione, senza intrupparsi in correnti, piccole oligarchie o modesti potentati di periferia.

La storiografia del poi ha costruito l’immagine del Ventennio come un blocco compatto. In realtà, quello fascista era un partito come tutti gli altri: attraversato da ambizioni personali, desideri di rivincita e gelosie nemmeno troppo mascherate. Starace era noto per la sua ortodossia ma non apparteneva a quella che oggi sarebbe la «nomenclatura». Non un carrierista capace di impegnarsi – sgomitando – per acquisire posizioni di vertice. E irrequieto, più che inquieto, lontano dagli onori che gli consentissero di esibire benemerenze. Appariva duro e un puro, infatti i camerati lo indicavano come «l’austero fesso».

Queste, probabilmente, le caratteristiche individuate da Mussolini per mettere ordine nel partito. I due predecessori non avevano dato buona prova e, per ragioni diverse, avevano finito per creare più problemi di quelli che avrebbero dovuto risolvere. Augusto Turati venne travolto da un’imbarazzante vicenda di pedofilia: colpa di per sé imperdonabile ma, se possibile, ancor più grave in un contesto culturale che esaltava il maschio conquistatore.

Dopo di lui, Giovanni Giuriati che non era stato squadrista e, al fascismo, era arrivato relativamente tardi. A lui Mussolini, reduce dalla vicenda del delitto Matteotti che l’aveva portato sull’orlo del tracollo, affidò il compito di «epurare il partito e snidare la zavorra perché il fascismo è un esercito in cammino da garantire con le più elementari misure di sicurezza». L’incarico venne preso alla lettera: 120.000 iscritti furono radiati e altrettanti furono consigliati a non rinnovare la tessera. Troppo. Mussolini fu costretto a correggere le disposizioni che, pur perentoriamente, aveva comandato. I reprobi, secondo lui, non dovevano essere più di 10.000.

Le due esperienze precedenti convinsero il duce che alla guida del partito occorreva un uomo obbediente, rispettoso dell’ordine gerarchico e senza atteggiamenti indipendenti. Insomma uno «yesman»: contesto che a Starace calzava a pennello. Un paio di settimane dopo la sua nomina vennero convocati i federali che, nell’anticamera, prima dell’incontro con Mussolini, furono istruiti dal neo-segretario. «Quando Mussolini apparirà sulla porta, io scandirò ad alta voce “saluto al duce” e voi, battendo i tacchi, con la mano aperta e il braccio in alto a 170 gradi risponderete “saluto al duce”…». Fu necessario provare e riprovare perché, sul principio, il sincronismo difettava.

Come non sorprendersi del fatto che i maggiorenti del partito fossero trattati da scolari indisciplinati? Carlo Scorza, nell’orecchio di Dino Grandi, sibilò: «Questo dura 15 giorni». Venne corretto: «Dura 10 anni». Previsione sbagliata per meno di due anni, come si vedrà. Era il tempo in cui il consenso al regime andava consolidandosi, vuoi per l’attitudine nazionale ad affezionarsi a chi vince, vuoi perché il fascismo riusciva a bilanciare la perdita di alcune libertà con l’acquisto di maggiori sicurezze. Starace diventò sacerdote e guardiano di un’Italia impegnata a «fascistizzarsi». In questo compito, si prodigò con l’impeto del bersagliere mettendo in riga i cittadini. Il culto dell’uniforme e quello per la forza fisica andarono a sovrapporsi.

I gerarchi dovevano sciare, pedalare in bicicletta, montare a cavallo e saltare nel cerchio di fuoco. I «fogli d’ordine» badarono al perfezionamento dei cerimoniali prescrivendo con pedanteria quali uniformi – e in quali occasioni – si dovevano indossare. Specificò quando ci si doveva presentare in camicia nera ma «senza inamidare il colletto», cosa considerata frivola. Divise, mostrine, palandrane, cordoni e pendagli e una serie di imposizioni grottesche.

Il «tu» e il «lei» vennero sostituiti dal «voi». Le parole con vago suono straniero depennate dal dizionario, con il risultato che Saint-Vincent fu modificato in «Santo Vincenzo» e Courmayeur si trasformò in «Cormaiore». I magazzini Standard diventarono (e restarono) «Standa» e mozzarono la desinenza alle sigarette Giubek per ridurle a «Giuba». Al posto dei menu presentarono la «distinta delle pietanze» e i cotillon presero la forma non felicissima di «cotiglioni».

Quando cominciò la guerra in Etiopia (1935), Starace chiese di poter partire per il fronte «anche senza gradi» e il fatto che Mussolini tardasse così tanto ad autorizzarlo indicò che il rapporto fra i due si andava affievolendo. Alla fine, dopo non poco penare, fu inviato in Africa al comando di una colonna che si lanciò alla conquista di Gondar per proseguire poi verso Tana e il Goggiam. Poca gloria militare ma, al ritorno, Starace mandò in stampa una sua pubblicazione su quell’impresa. Ebbe discreto successo editoriale ma non la prefazione di Mussolini, che preferì premiare il racconto autobiografico di Pietro Badoglio.

Avvisaglie del licenziamento di Starace che, come promosso senza preavviso, venne rimosso dall’incarico da un giorno all’altro. Trentun ottobre 1939: fine del numero due del regime che si trovò – dopo una breve parentesi come Capo di stato maggiore – senza lavoro, senza stipendio e totalmente isolato. Scrisse a Mussolini una quantità sterminata di lettere per chiedere ragione del suo isolamento. «Se lo vedete da queste parti» ordinò brusco il duce «buttatelo dalle scale».

Eppure Starace, che per mangiare, era costretto a rivolgersi alla mensa dei poveri, rimase fascista. A distanza di tempo, la figlia Fanny ebbe a confermare che «papà respirava per ordine di Mussolini». Il 28 aprile 1945 uscì di casa in tuta da ginnastica. La sola soddisfazione che gli era rimasta era correre per i viali della città e, come richiamato da una suggestione lontana, andò dirigendosi da corso Genova verso corso Monforte, dove si trovava la prefettura. I partigiani lo intercettarono, gli spianarono contro i mitra e lo spintonarono nell’aula magna del Politecnico. Processo sommario.

Da anni non aveva più incarichi, il regime l’aveva umiliato e lui era rimasto estraneo al governo della Repubblica sociale. Lo condannarono dunque a morte e la mattina del 29 aprile lo trascinarono a piazzale Loreto dove Mussolini era tornato già cadavere con Claretta Petacci e gli altri gerarchi fucilati a Dongo. Per scherno fu invitato a salutare il suo duce, cosa che Starace fece come migliaia di volte in passato: stessa postura, uguale determinazione, identica convinzione. «E voi» redarguì i «rossi» che gli stavano accanto «imbracciate il mitra come si deve e facciamo in fretta».

Mussolini e gli altri stavano appesi a testa in giù. Il gancio che sosteneva Francesco Maria Barracu si ruppe, e lui stramazzò a terra. In quel posto rimasto libero ci appesero lui. Aveva saputo morire meglio di come era vissuto.