Dal capolavoro di Caravaggio a quello di Bellini, rubati e mai ritrovati, fino a statue antiche e gioielli. C’è un business illegale miliardario intorno al nostro patrimonio. E spesso, pur individuate e rivendicate legittimamente, le opere non tornano a casa. Con alcune, felici eccezioni.

Ci sono opere che passano la loro esistenza sulle pareti di un museo o di una chiesa e ce ne sono altre che intrecciano la loro storia a quella di ladri, rapine, controversie e indagini. Alcune sopravvivono per decenni all’ombra di collezioni private, altre riemergono inaspettatamente. Proprio come la testa in marmo di Settimio Severo, dal valore stimato di 600 mila dollari, che venne trafugata nel 1985 all’Antiquarium dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, poco distante da Caserta. «L’abbiamo finalmente recuperata poche settimane fa dopo 34 anni di buio» racconta il generale Roberto Riccardi, a capo del Comando dei Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc). «Dov’era? Da Christie’s, la più importante casa d’aste al mondo».

Non è, purtroppo, un caso isolato. Il volume d’affari del traffico internazionale di opere, secondo gli ultimi dati dell’Interpol, vale 6 miliardi di euro. E la maggior parte dei flussi tocca il nostro Paese. Nel 2019, secondo i dati che ci ha fornito l’Arma dei Carabinieri, sono stati sottratti 13.291 oggetti contro gli 8.405 del 2018. Altri 902.804 però sono stati recuperati, per un valore stimato di quasi 103 milioni di euro. In circolazione, secondo quanto risulta dalla banca dati dei Carabinieri, restano ancora almeno un milione e 300 mila oggetti da recuperare.

E dire che il nostro Paese, nel 1969, è stato il primo al mondo a dotarsi di una struttura per la tutela. «Già l’anno dopo» continua Riccardi «l’Unesco suggerì a tutti gli altri Stati di prendere esempio dall’Italia, soprattutto per la banca dati. Un’intuizione che nacque dopo la Seconda guerra mondiale, grazie a eroi dimenticati come l’agente segreto Rodolfo Siviero che, alla fine del conflitto, permise di recuperare oltre tremila beni trafugati dai nazisti».

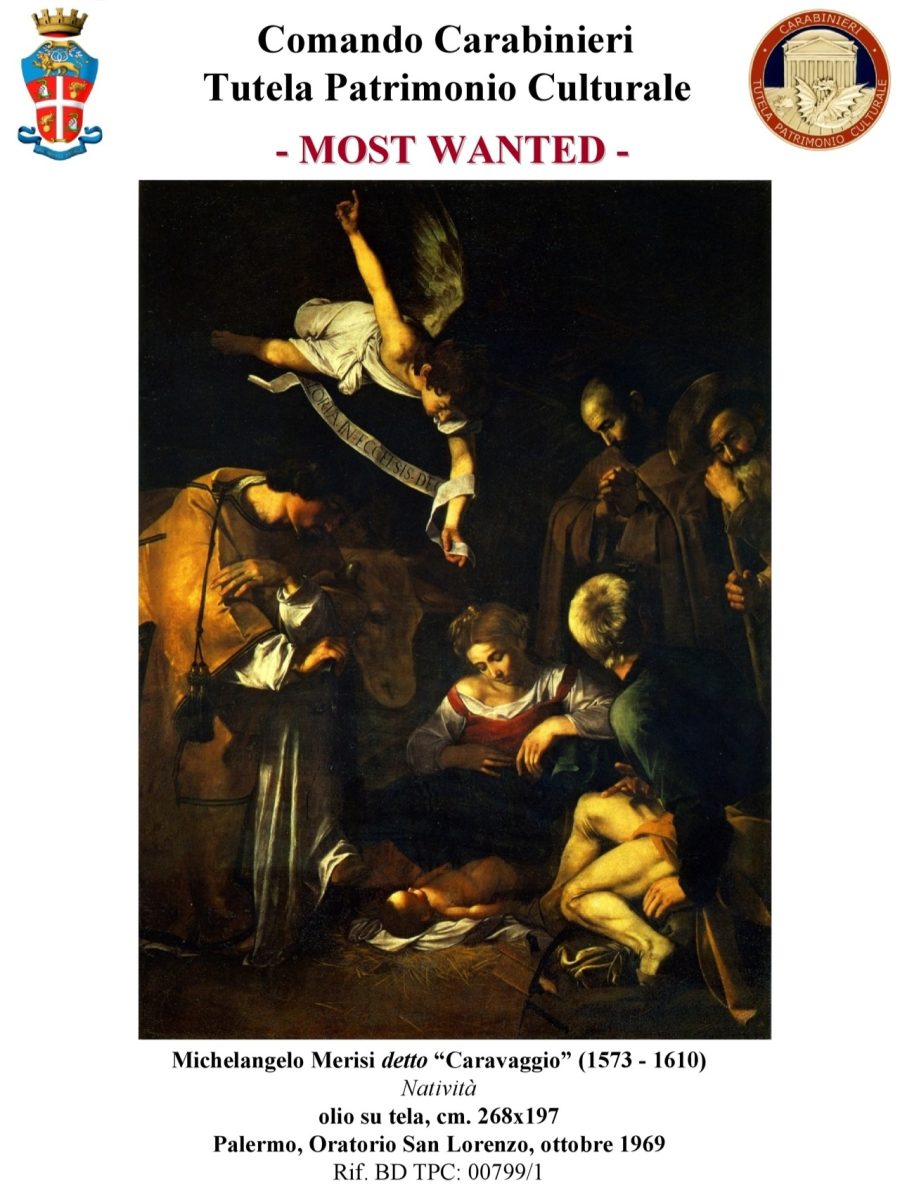

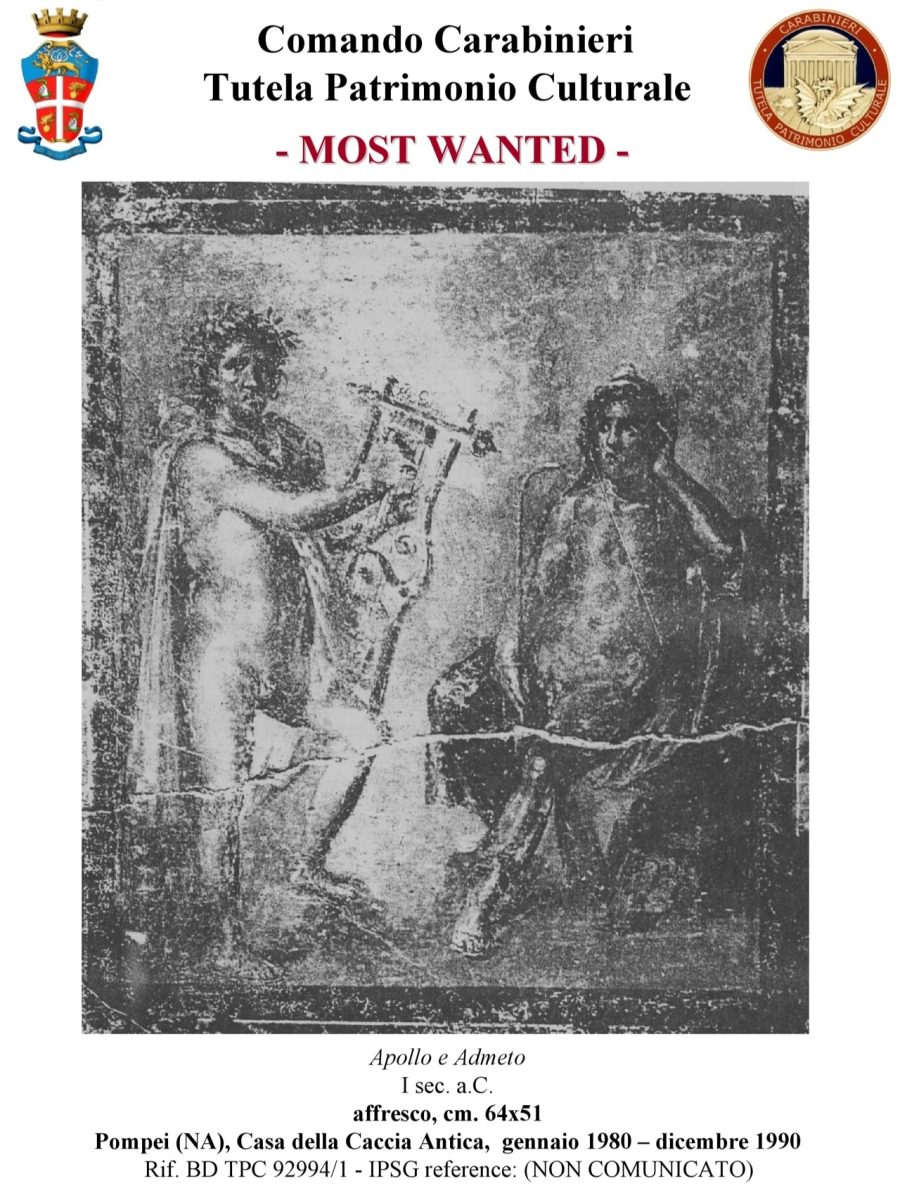

Oggi, secondo quanto risulta a Panorama, esiste una lista delle 10 opere «most wanted». Al primo posto c’è La Natività di Caravaggio che, sparita dall’oratorio di San Lorenzo a Palermo nell’ottobre del 1969, viene ritenuta un «furto mafioso», tanto che nella scorsa legislatura a redigere un’accurata relazione è stata anche la Commissione antimafia. Il dipinto – secondo le parole del pentito Giuseppe Grado – sarebbe stato rubato da un’autonoma «batteria di ladri» che, in cambio di «4-5 milioni», avrebbe ceduto il quadro a Stefano Bontade; sarebbe poi stato inviato a Cinisi da Gaetano Badalamenti, per prendere il volo verso la Svizzera dove «per essere venduta con maggiore facilità, sarebbe stata tagliata in più parti». Al centro di tutto un trafficante, che Grado stesso avrebbe riconosciuto con l’Antimafia, e l’identità del quale resta secretata. A far luce potrebbe essere un’inchiesta tutt’ora in corso.

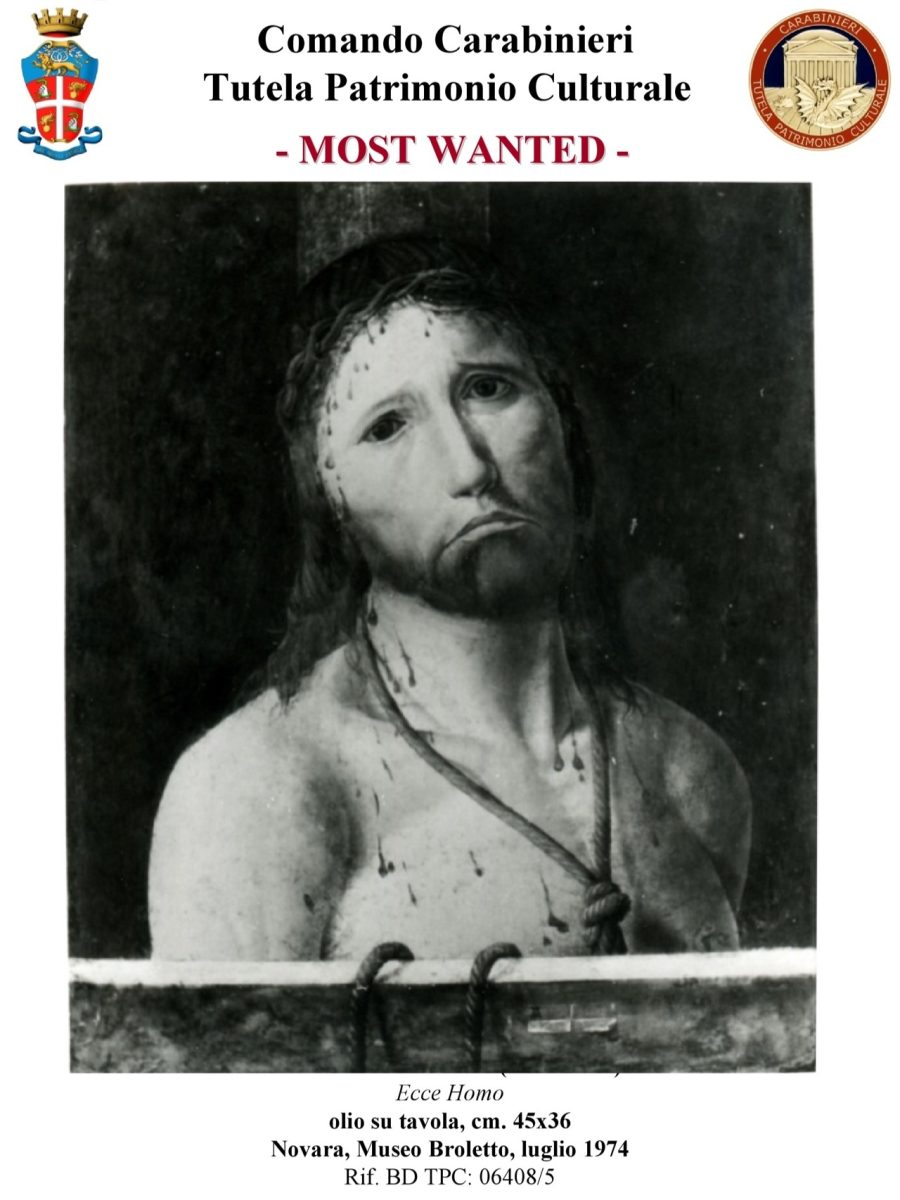

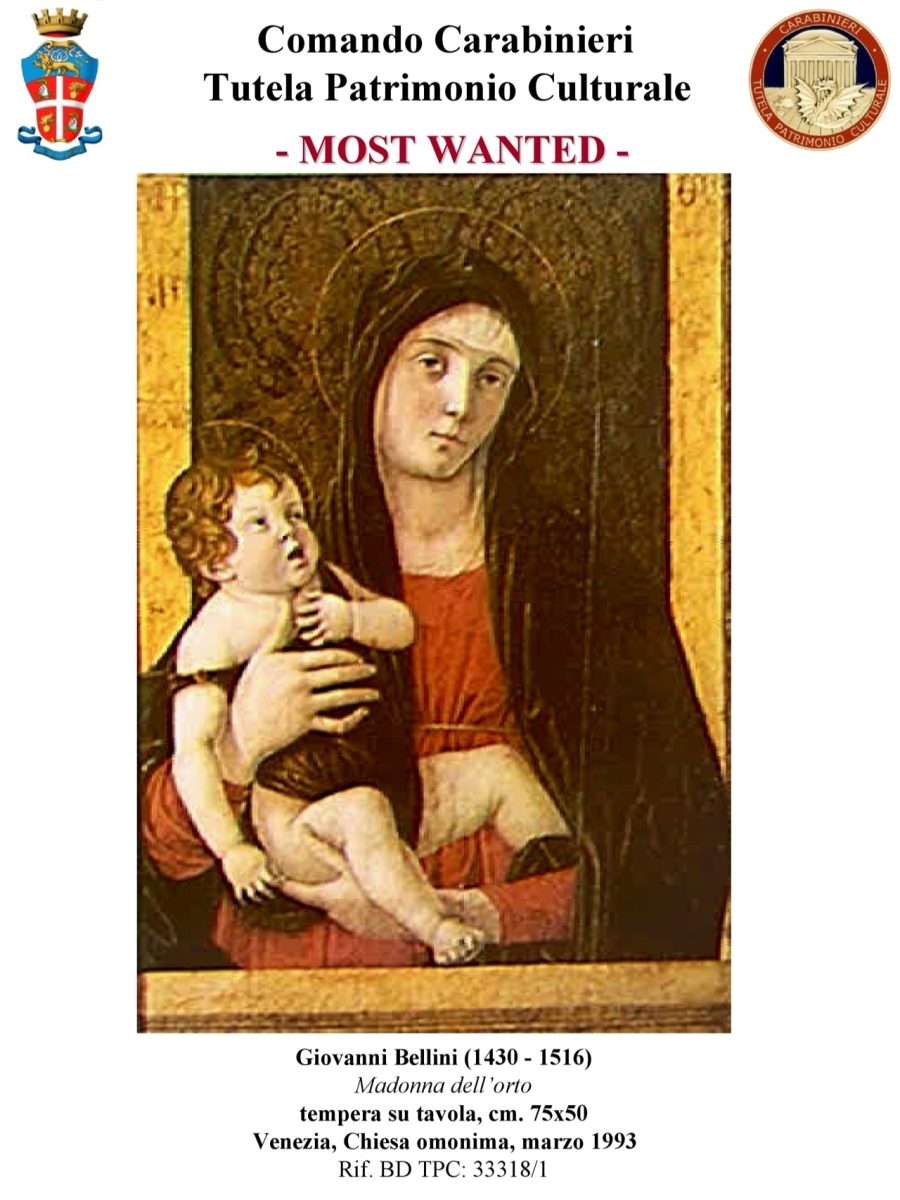

I «più ricercati» annoverano anche altri incredibili capolavori. Come l’Ecce Homo di Antonello da Messina, sottratto nel 1974 dal Museo Broletto di Novara insieme ad altre opere per un valore 300 milioni di lire. O come la Madonna dell’Orto di Giovanni Bellini, sparito nel 1993 a Venezia, per cui inizialmente fu sospettato Felice Maniero, il boss della mala del Brenta.

«Nonostante gli anni, le modalità attraverso cui i furti avvengono sono spesso le medesime» nota Riccardi. «Al Sud e, per quanto riguarda i beni etruschi nel Lazio e in Toscana, ci sono tombaroli e scavi archeologici illegali». In questo caso la «tradizione» va di padre in figlio, in famiglie storiche specializzate. Gli oggetti passano poi a intermediari che provano a piazzarli tramite case d’asta e gallerie.

Diverso il discorso per sculture, dipinti e gioielli: «Una volta erano rubati su commissione, ora c’è quasi sempre un basista all’interno del museo o della galleria». Esattamente come avvenuto nella rapina delle 17 opere, per oltre 20 milioni di euro, al museo di Castelvecchio a Verona nel 2015: il fidanzato di una ragazza moldava della banda lavorava nella security della struttura. Solitamente, poi, una volta sottratte le opere vengono spostate il più lontano possibile per non destare sospetti. Non a caso i 17 tesori del Castelvecchio sono stati rinvenuti a Kiev.

Esemplificativo anche il destino del murale di Banksy sulla porta del Bataclan in onore delle vittime dell’attentato terroristico di Parigi: è stato ritrovato a Tortoreto, in Abruzzo, dove aveva base un membro della banda italo-francese.

Dal mondo illegale, però, spesso le opere riescono ad essere piazzate e rivendute, anche tramite prestanomi, a musei e gallerie. Ed è qui che subentra il lavoro istituzionale e diplomatico del ministero dei Beni culturali. Nel corso del 2019, secondo l’ultima relazione che si è potuta visionare, l’Italia ha portato avanti 20 procedimenti con diversi Paesi europei, dal Regno Unito fino alla Norvegia. Alcuni sono stati chiusi positivamente, altri invece sono ancora in corso.

Per via del trascorso nazifascista, è alla Germania che sono state indirizzate più richieste di restituzione. Come nel caso del «corredo in argento di sei opere religiose di arte paleocristiana del VI secolo dopo Cristo». I reperti, ritrovati nel 1935 a Canoscio, vicino Città di Castello, sono stati individuati in quattro diversi musei tedeschi. Quanto emerso dalle ricerche giudiziarie ha però dell’incredibile: i sei oggetti furono acquistati il 22 maggio 1941 a Roma da Adolf Hitler, tramite il suo intermediario Hans Posse, che ne curava la collezione privata, con la mediazione del principe Filippo d’Assia. Alla fine della guerra, tutti gli oggetti furono confiscati dalle Forze Alleate di occupazione: ciò che era stato preso con la violenza o illegalmente fu restituito ai proprietari, quanto sembrava acquistato in modo legale passò, nel 1949, in custodia al governo della Repubblica federale tedesca. Per questo, oggi è in piedi la richiesta di restituzione italiana.

In altri casi, l’opera è già stata rimpatriata. Il vaso di Fiori di Jan Van Huysum, sottratto a Palazzo Pitti nel 1943 dalle truppe naziste, dopo varie richieste è tornato in Italia il 19 luglio 2019. Curioso, invece, il destino del quadro Madonna con bambino: attribuito negli anni Novanta a Giotto, si legge nella relazione del Mibac che «si trova illecitamente nel Regno Unito in quanto l’originario atto di circolazione è stato ritenuto illegittimo dalla magistratura amministrativa italiana». Per tale ragione l’Art Council England – l’Autorità inglese responsabile del rilascio delle licenze di esportazione – ha rifiutato il trasferimento per la Svizzera del quadro. Da lì è nata una disputa senza fine. La proprietaria dell’opera, la collezionista Kathleen Simonis, ha fatto ricorso alla giustizia amministrativa inglese. Il procedimento si è concluso con il rigetto del ricorso, a sua volta impugnato dalla Simonis. Risultato? «Per ora non è possibile ipotizzare gli esiti del procedimento, anche tenuto conto delle conseguenze sul caso della Brexit».

Ancora più intricata la sorte dell‘Atleta di Fano di Lisippo, rinvenuto nel 1964 vicino le coste marchigiane. È stato venduto nel 1977 per circa 4 milioni di dollari al Getty Museum di Malibù, dove continua a essere esposto nonostante una recente sentenza della Cassazione obblighi il museo californiano alla restituzione.

Ci sono anche opere che riemergono per motivi fortuiti, e riescono a sanare i torti subiti dai legittimi proprietari. È ciò che è accaduto per l’opera quattrocentesca della Madonna col Bambino, San Giovannino e due angeli di Jacopo del Sellaio. «Il dipinto era stato saccheggiato dai nazisti dalla collezione della famiglia ebraica viennese Arens agli inizi della Seconda guerra mondiale» racconta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli e della Fondazione Cerruti. «L’imprenditore e collezionista Francesco Federico Cerruti lo aveva acquistato nel 1987, all’oscuro di tutto, da un antiquario italiano, che a sua volta l’aveva preso in un’asta di Christie’s a Londra nel 1985. Ricostruendone la storia attraverso una fotografia, siamo arrivati ai primi proprietari e, a seguito di una trattativa riservata, concordato che l’opera resterà in Italia. Finalmente, ha trovato la pace».

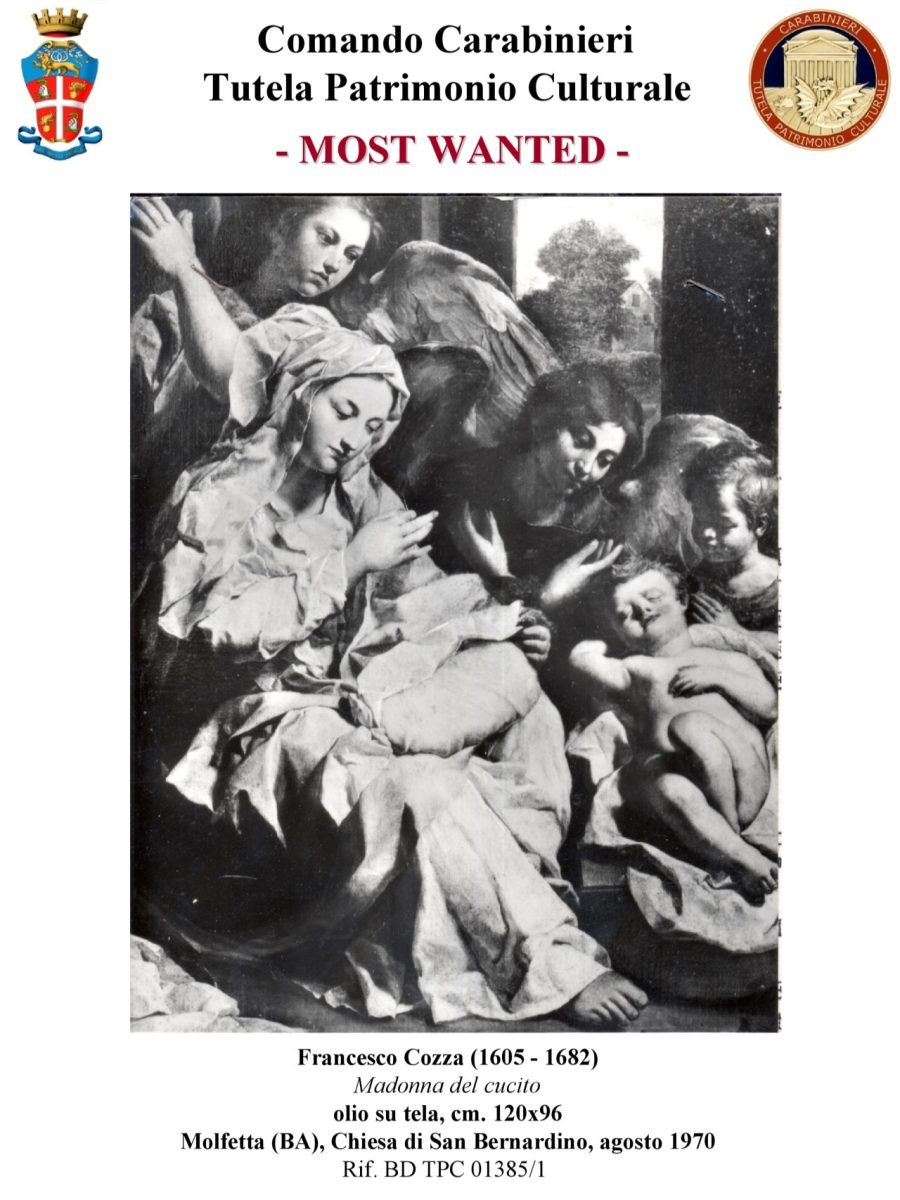

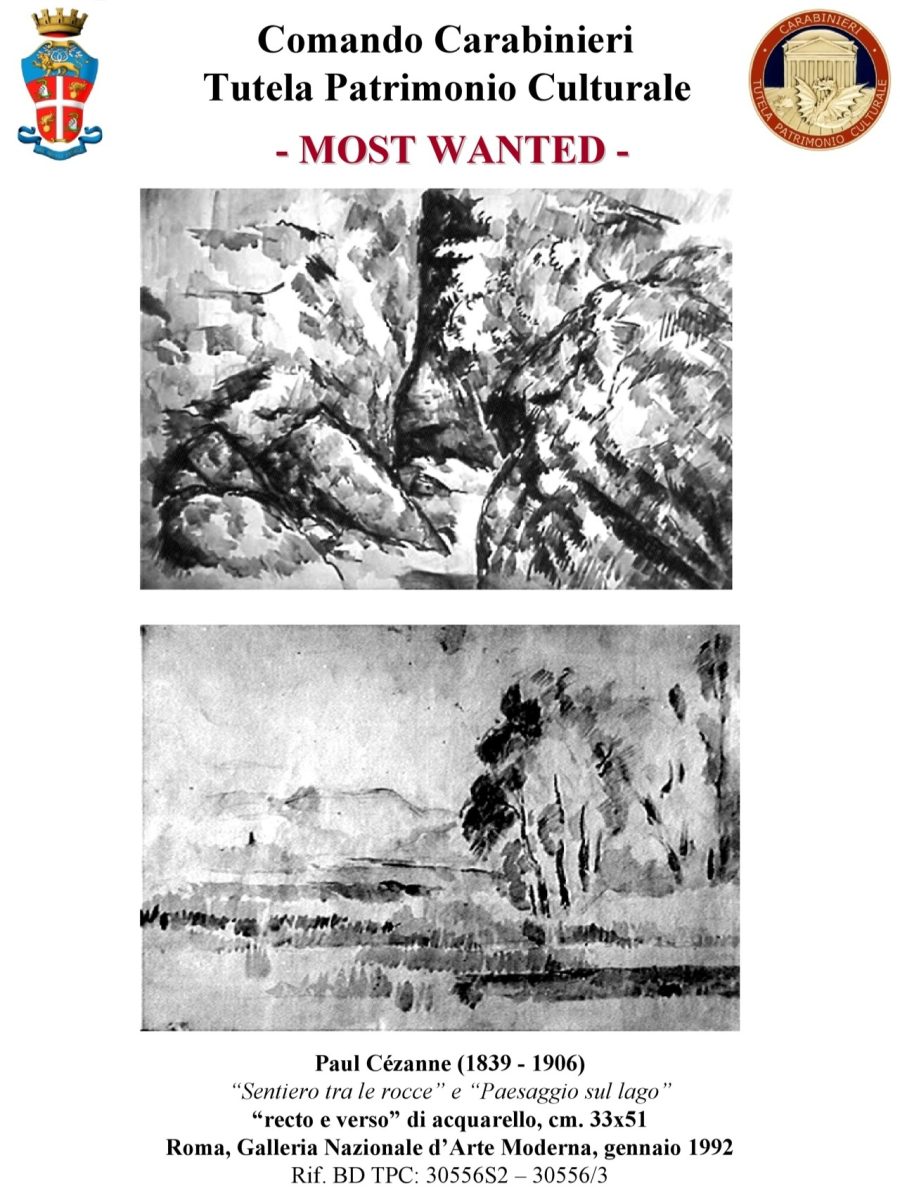

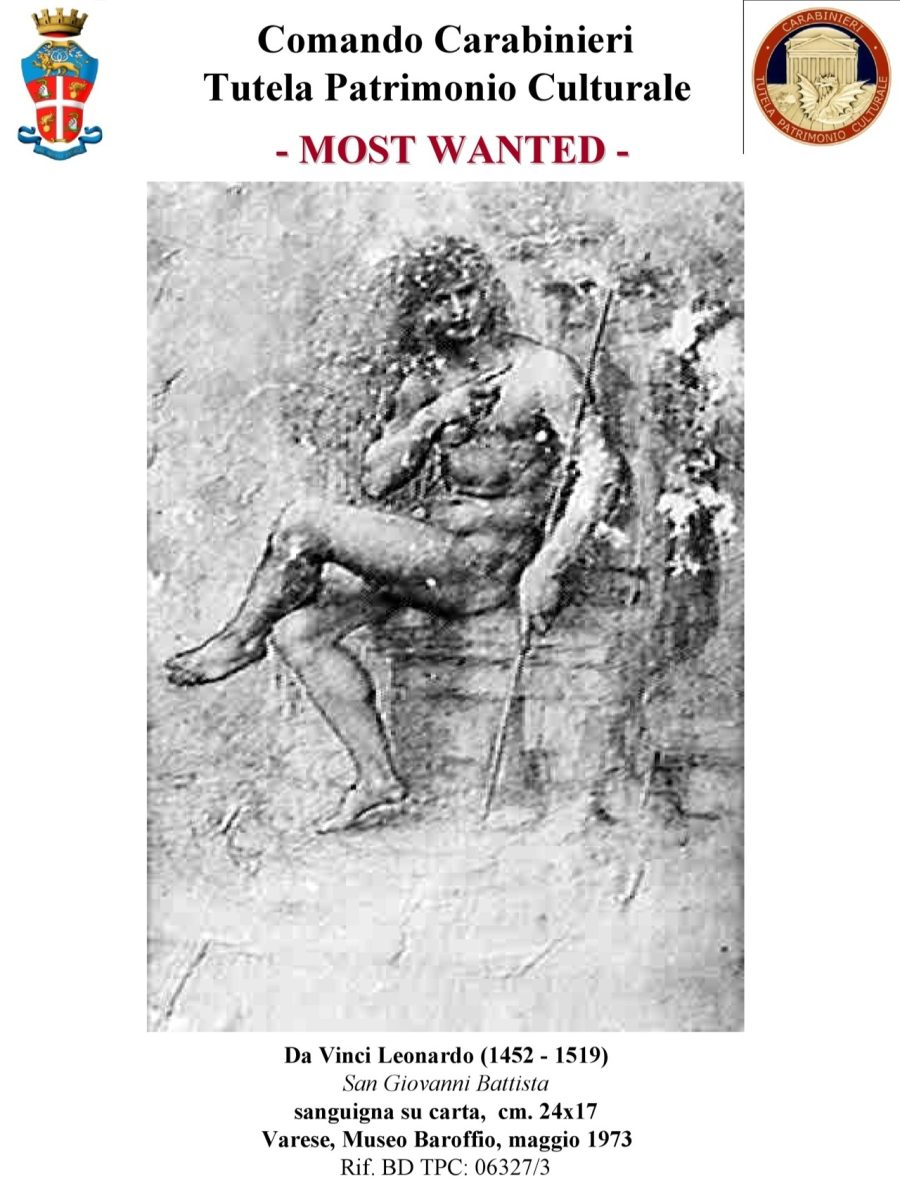

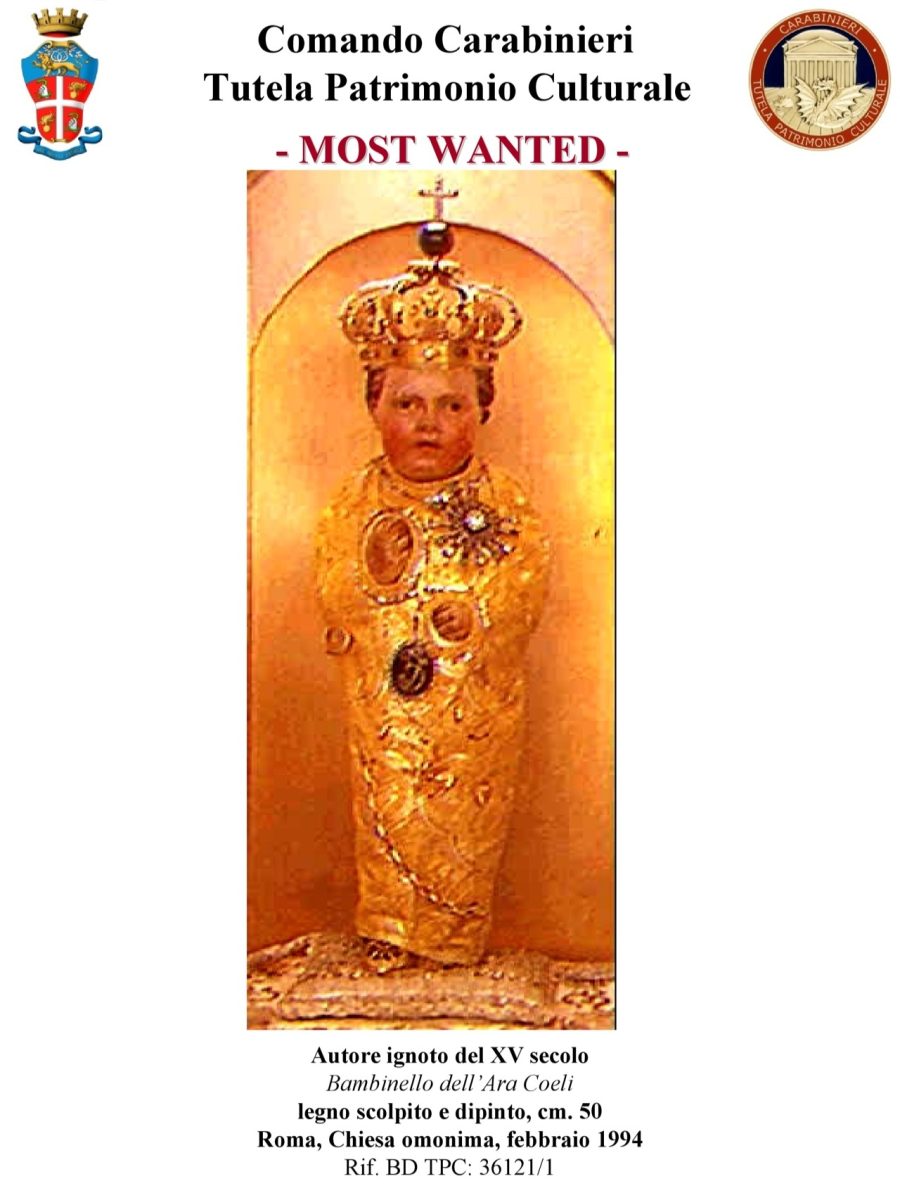

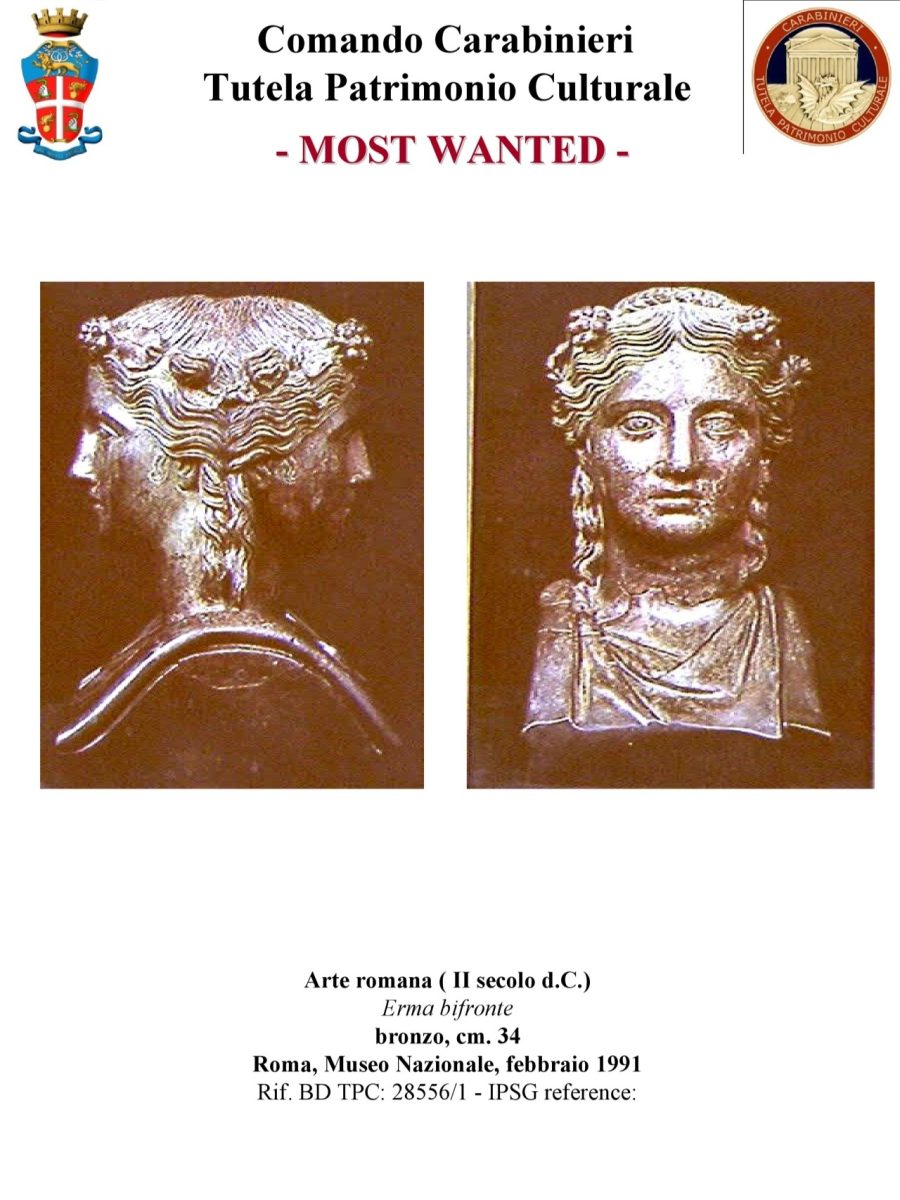

Le dieci opere d’arte più ricercate nel 2020 (©Carabinieri TPC)