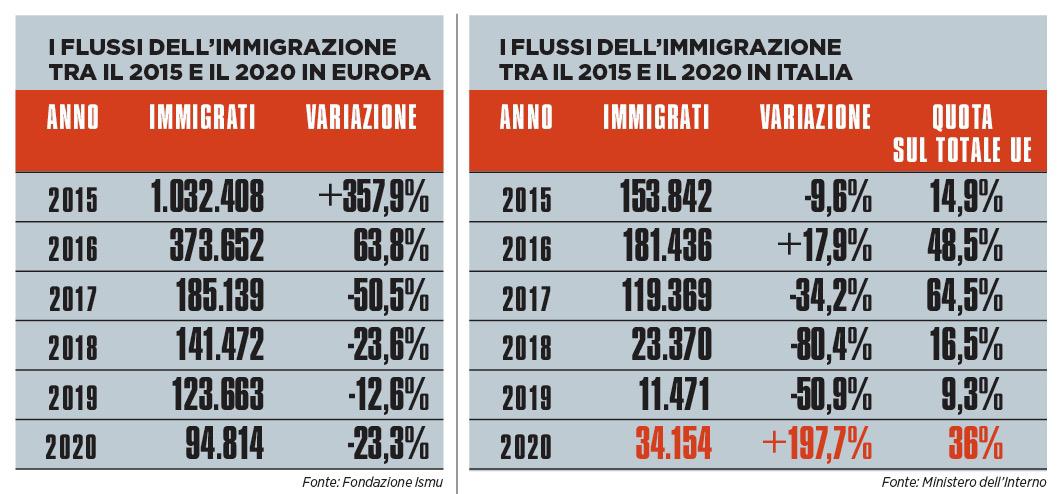

Mentre in Europa lo scorso anno sono diminuiti gli ingressi, in Italia il flusso di migranti è triplicato. Intanto, le navi delle ong hanno ripreso il largo. E il nuovo decreto Immigrati e sicurezza lascia prevedere che il flusso di arrivi non sia destinato a fermarsi.

Come già non bastassero le inquietudini sanitarie, economiche e politiche che ci stringono alla gola, c’è un’altra emergenza che rischia seriamente di tornare d’attualità e di funestare il 2021: l’immigrazione. L’anno scorso gli italiani non se ne sono accorti, in maggioranza, perché il prevalente disastro del Covid ha coperto ogni altro problema, eppure gli sbarchi sulle nostre coste sono tornati a crescere, e di molto. Mentre in tutta l’Unione europea i flussi in ingresso calavano del 23 per cento (vedere tabella qui sotto), da 123 mila a 94 mila, nel 2020 gli sbarchi in Italia sono più che triplicati, da 11 mila a 34 mila. Questo ha reso evidente che i flussi d’ingresso dalla Grecia e dalla Spagna si sono drasticamente ridotti, e i mesi di blocco delle frontiere indotti dalla pandemia hanno fatto il resto, esponendo l’Italia come unica porta d’ingresso all’Europa. Ma nei prossimi mesi è probabile che una serie di fattori convergenti si metta a sospingere verso il nostro Paese numeri decisamente molto più imponenti d’immigrati, soprattutto dall’Africa.

Il primo fattore che fa temere per il peggio viene dalla conferma del cambio di rotta imposto alle politiche migratorie del nostro Paese: la breve parentesi che ha visto l’Italia trasformata in qualcosa di diverso dal «ventre molle» dell’Europa è definitivamente terminata lo scorso 18 dicembre, con lo smantellamento dei due decreti Sicurezza varati tra il 2018 e il 2019 dal governo a partecipazione leghista. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha chiuso il 2020 ottenendo come ultima, significativa mossa del governo Conte bis la conversione in legge del nuovo decreto Immigrazione e sicurezza.

La nuova norma ha cancellato in un sol colpo tutti i limiti alle operazioni di soccorso in mare, che erano stati stabiliti dal suo predecessore al Viminale, Matteo Salvini. Fino a ieri il governo poteva vietare l’ingresso in acque italiane alle navi straniere, mentre oggi le Organizzazioni non governative sono sempre pienamente legittimate a raccogliere immigrati in mare e a rovesciarli nei porti italiani. Basterà loro una semplice comunicazione alla Guardia costiera.

È già accaduto il 4 gennaio, quando una nave della Ong Open Arms ha raccolto in un colpo 256 immigrati alla deriva tra Tunisia e Libia, e li ha trasportati non a Malta (lo sbarco europeo più vicino) né in Spagna (il suo Paese di bandiera), bensì a Porto Empedocle, in Sicilia. È anche per questo se, nei primi 14 giorni dell’anno, i clandestini entrati in Italia sono stati 340: pochi in più rispetto ai 333 dello stesso periodo del 2020, ma sei volte più numerosi rispetto ai 53 sbarcati nei primi 14 giorni del 2019. E gli ingressi favoriti dalle Ong potrebbero avere presto proporzioni molto più ampie, visto che sta per entrare in azione la nuova ammiraglia della Ong Mediterranea dell’ex no-global Luca Casarini & soci: la nave Mare Jonio 2 ha 36 uomini d’equipaggio, ed è capace d’imbarcare oltre mille passeggeri.

La nuova «legge apri-porti», in realtà, ha fatto molto di più: ha ampliato la concessione di permessi di soggiorno a nuove fattispecie. Ora gli immigrati possono entrare non solo per le tradizionali tutele che è corretto siano garantite ai veri profughi, ma anche per una lunga serie di tipologie vaghe e indefinite. L’immigrato del 2021 potrà chiedere una «protezione speciale», e il permesso di soggiorno gli verrà concesso dalla commissione prefettizia se questa si convincerà dell’esistenza di un qualsiasi «rischio» nel caso di un rientro nel Paese d’origine; il permesso potrà arrivare anche per attività sportiva, per un lavoro di tipo artistico, per cure mediche dovute non solo a patologie fisiche, ma anche «a gravi condizioni psico-fisiche». Basterà anche che lo straniero sostenga di essere fuggito da una qualsiasi calamità nella sua regione d’origine, per quanto difficile da verificare. Questo generale allentamento della rete consegnerà ai tribunali italiani la facoltà di accogliere, di fatto, chiunque lo richieda.

I tribunali di Milano, Roma, Napoli e Torino, dove nel 2020 magistrati tradizionalmente inclini all’ideologia dei «porti aperti» hanno fatto entrare dalla Tunisia, dal Mali o dalla Nigeria una serie palese di clandestini solo perché si dicevano «in fuga dal coronavirus», sorvolando sul paradosso che in nessuna parte dell’Africa la pandemia ha ucciso come in Italia (oltre 80 mila morti contro i 5.220 della Tunisia, i 300 del Mali, i 1.300 della Nigeria), ora non dovranno nemmeno più inventarsi scuse. Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa ed esperto di questioni internazionali, conferma che «il nuovo decreto Immigrazione e sicurezza ha reso ancor più difficili le espulsioni degli immigrati illegali, e con ogni probabilità renderà il 2021 un anno da boom di sbarchi».

Anche l’Istituto per gli studi di politica internazionale, che certo non avversa idealmente l’immigrazione, pare convinto che questo sarà l’anno del ritorno dell’immigrazione. Ma per tutt’altri motivi. Nel suo ultimo dossier di dicembre, l’Ispi rileva che nel 2020 le rimesse degli emigrati verso l’Africa, cioè il denaro spedito a casa da chi è andato all’estero, si sia drasticamente ridotto. Per colpa della crisi economica da Covid che ha colpito tutto l’Occidente, tra il 2019 e il 2020 le rimesse sono crollate da 85 a 67 miliardi di dollari. Non si registrava un calo dalla grande crisi globale del 2008. Anche per colpa di questo flusso mancante, la Banca Mondiale stima che gli africani in totale povertà, 29 milioni nel 2019, nel 2020 siano aumentati a 32,5 milioni e ipotizza che nel 2021 arriveranno a 35. Del resto, in Africa più del 5 per cento del totale del Prodotto lordo viene dalle rimesse degli emigrati, e una persona su cinque vive esclusivamente grazie a quei soldi.

L’economia del Continente nero, poi, ha subito contraccolpi pesanti per la crisi globale del turismo. Anche se sono stati pochissimi i governi che hanno decretato un lockdown, la disoccupazione è esplosa quasi ovunque. In Algeria è passata dall’11 al 14 per cento. In Tunisia dal 15 al 18. In Marocco dal 9 al 12,5. In Nigeria dal 22 al 31. In Sudafrica, addirittura, dal 22 al 25. I senza lavoro sono decine di milioni, in gran parte pronti a emigrare. Non mancano nemmeno nuovi fuochi di guerra, come il conflitto scoppiato in novembre nella regione del Tigrè, in Etiopia, dove gli scontri tra l’esercito e il Fronte di liberazione indipendentista hanno già costretto alla fuga in Sudan almeno 50 mila profughi, che potrebbero essere spinti a partire per l’Europa e l’Italia.

Ovviamente, resta sullo sfondo la pressione migratoria «normale», quella causata da antichi fattori demografici. Due anni fa le Nazioni unite stimavano che da qui al 2040 gli africani raddoppieranno: da 1,2 miliardi diventeranno almeno 2 miliardi. L’Onu certificava anche che tra il 1990 e il 2019 gli africani residenti nell’Unione europea sono più che raddoppiati, da 4,6 a 10,3 milioni. Oggi l’Ispi stima che dal 2020 al 2040 ne migreranno nell’Ue da 14,9 a 16,6 milioni, in media almeno 250 mila all’anno per i prossimi 20 anni.

In tutto questo, distratta dalla crisi sanitaria ed economica, l’Unione europea è assente. Lo scorso 23 settembre la Commissione di Ursula von der Leyen aveva proposto un «nuovo patto sulla migrazione» che secondo i proclami avrebbe dovuto «abolire il patto di Dublino», varato nel 2003. Ma la proposta, diversamente da quanto chiedeva e sperava l’Italia, continua a escludere qualsiasi redistribuzione degli immigranti. Di fatto, la proposta offre solo un sostegno economico agli Stati in prima linea sull’immigrazione, garantendo un non meglio identificato «rafforzamento delle frontiere esterne dell’Ue» e un piano di futuribili accordi bilaterali con i Paesi da cui partono i migranti.

La proposta è parsa quindi in sintonia con gli Stati del gruppo di Visegrád (composto da Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria), che assieme ad Austria, Slovenia, Estonia e Lettonia hanno sempre rifiutato di accogliere quote anche minime dei richiedenti asilo. E comunque è rimasta al palo. Fin qui, è stata discussa una sola volta nel Consiglio che il 14 dicembre ha riunito a Bruxelles i 27 ministri dell’Interno dell’Ue, ma senza che ne uscisse alcuna decisione. Nel comunicato finale si legge che i lavori «proseguiranno nei prossimi mesi», però non esiste nemmeno un calendario degli incontri. Per tutto questo, il 2021 non promette nulla di buono.