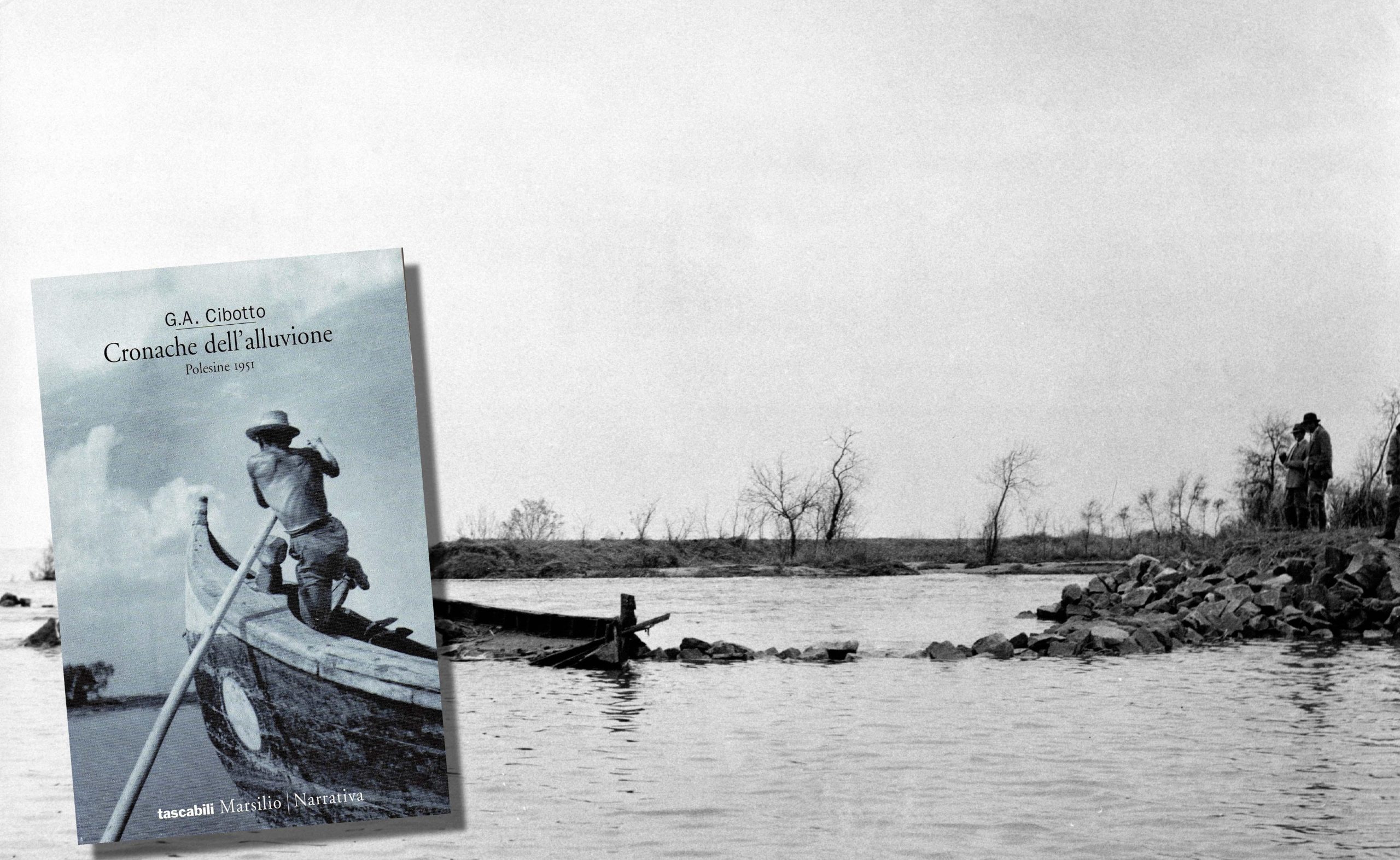

Nei ricordi letterari sull’alluvione in Polesine dello scrittore Gian Antonio Cibotto, lo sgomento per un evento che ha travolto un mondo. E il rimpianto per quello che l’acqua ha portato via con sé per sempre.

Faccio fatica a separare l’immagine di Gian Antonio Cibotto da quella di mio padre. Erano quasi coetanei, avevano avuto vite molto diverse: uno inviato di giornali, a lungo anima del Gazzettino, l’altro farmacista di campagna. Entrambi «polesani», anche se destinati a vivere uno su una sponda, uno sull’altra, del Po. Ed erano più che coscritti o commilitoni. Avevano vissuto l’esperienza epica della rotta del fiume nel 1951, più di una guerra, più di un’alluvione, un diluvio universale. Un’esperienza che cambia la vita. Per chi legga il primo libro di mio padre, Lungo l’argine del tempo, e l’ultimo, Il canale di cuori, la stagione di violenza e desolazione dell’alluvione è stata più drammatica e intensa dei lunghi anni della guerra. Ed è la materia esclusiva del primo libro importante del giornalista e scrittore: Cronache dell’alluvione. Già nel titolo c’è il «taglio».

Non un romanzo, non un racconto, non un saggio, ma «cronache». La restituzione ossessiva di quei giorni terribili per le persone, gli animali, la natura, con un infinito sentimento di solidarietà, io sentivo nei ricordi di mio padre quando, nei lunghi anni del suo silenzio letterario, ci raccontava quei giorni. E quando, a casa, in innumerevoli occasioni, scendeva da Rovigo a Ro Gian Antonio (ed erano gli anni Settanta, Ottanta e Novanta), qualche volta con Carlo Scarpa, l’architetto, e Dino Gavina, l’imprenditore «sovversivo», il ricordo e il racconto andavano a quei giorni. Erano le storie del fiume che aveva, in quegli anni terribili, trasformato il destino di vita, di fertilità, in violenza improvvisa, apocalittica, travolgente. Nelle cronache di Cibotto l’alluvione sembra aver agito ogni dove. In tutto il mondo, in un territorio sconfinato, dovunque egli si rechi, il devastante spettacolo è lo stesso.

«Silenzio assoluto. Dev’essere una lampada a olio rimasta accesa, perché proietta sui vetri della finestra arabeschi tremolanti di luci è di ombre, mentre in casa non c’è più nessuno. Unico segno di vita, gli animali rinchiusi nelle stanze superiori, che adesso, udendo le nostre voci, cominciano a lamentarsi. Non ci resta che proseguire, ma i remi sembrano diventati di piombo. Tonfano nell’acqua e pare facciano una fatica maledetta a uscirne, come se, trattenuti da una forza contraria». Dolore e nostalgia accompagnano le parole di Cibotto. E anche per me, così lontano da quegli anni, il fiume resta il memorabile ponte di chiatte tra Polesella e Ro. E le grandi barche di cemento che sfidano la forza del fiume e che ricordano i passaggi difficili da una sponda all’altra sono un mondo perduto, il ponte fra un’epoca e un’altra.

Poi le generazioni crescono, la memoria scema, e le parole di Cibotto si riempiono di rimpianto per mondi e riti perduti che erano poesia anche nei momenti più difficili: «Che documento di costume lascerebbe chi abbozzasse una storia di queste osterie polesane con la porta sempre spalancata, dove nella bella stagione i contadini arrivano salutando ad alta voce, e d’inverno con la bocca fumante di nebbia, sbattendo le scarpe contro lo stipite per scollare il fango. Con davanti l’ombrosa pergola d’uva bianca e dietro l’immancabile pallaio, dove alla luna d’estate le bocce fra le mani diventano d’argento. Con il soffitto nero sporco, ingrommato di anni, di sogni e di desideri, tenuti nascosti dalla cortina spessa di fumo che s’alza a spirale dalle asmatiche pipe di terra cotta. Dove appena sbarcato, e forse per caso e sconosciuto, puoi intrometterti nella conversazione senza che per questo nessuno ti guardi come un estraneo. Dove il canto gutturale che nasce prima da un ubriaco in lacrime e poi dalla bocca di tutti, non è un modo di manifestare la gioia, ma di dimenticare, di evadere da una storia di tutti i giorni che non merita ricordo. Dove la gente vi ha appreso quello che non ha potuto imparare a scuola, a prendere coscienza di se stessa, diventando classe, a conquistarsi; i “domani che cantano”, come ha scritto un poeta. Osterie dai nomi più strani e bizzarri, da Antico, dal Moro, alla Bersagliera, alla Campana, alla Bella d’Oriente, invito al viaggio fantastico, a cieli d’avventura. Coro quotidiano ai fatti e alle persone che hanno animato la cronaca del paese, dove per tradizione atavica non si sa che esaltarsi o calunniare, ma mai giudicare. O più ancora, e soprattutto, perdonare, perché “el cuor de la povera zente, l’è un pozzo senza fondo”».

Sono questi squarci di rimpianti per un mondo povero ma autentico, mentre intorno tutto è perduto, e la dannazione è per i più poveri, i più derelitti, che hanno meno di niente e hanno perduto anche quello. È tale partecipazione ai confini del niente che rende questo libro corale e insostituibile, universale e confidente nella umanità dolente, in Polesine come in ogni parte del mondo dove l’uomo è inseguito dalla violenza, e perde tutto, ma resiste e si rialza con l’aiuto degli uomini nelle stesse difficoltà. Così queste cronache si fanno storia dell’uomo e del suo destino. Scrive ancora il narratore: «In fondo l’amore, il bisogno di confidenza, nasce dalla reciproca consapevolezza d’una inferiorità e dal bisogno di superarla aiutandoci con la mano di un’altra persona». Questo hanno vissuto, questo hanno capito Gian Antonio Cibotto e mio padre, nello stesso tempo, nella stessa terra, sullo stesso fiume.