Dalle auto a guida autonoma ai visori per la realtà virtuale, passando per il «5G» , ma anche per certe attese di risparmio delle energie rinnovabili. Sono solo alcune delle invenzioni che dovevano rivoluzionare il nostro modo di vivere. Per ora, invece, restano confinate in una dimensione tra fantasia e impraticabilità. Perché troppo costose, troppo complicate, semplicemente troppo…

Per mesi ci hanno frantumato i cabasisi, scriverebbe Andrea Camilleri, promettendo di cambiare il nostro lavoro, il nostro rapporto con gli altri, la nostra intera vita. «Nulla sarà come prima» martellavano le televisioni. «È la rivoluzione del decennio, che dico, del millennio» prevedevano gli esperti . E poi? E poi non sempre le novità tecnologiche hanno mantenuto la parola. Alcune sì, come l’iPhone di Steve Jobs, che ha iniettato nell’umanità un’innovazione gigantesca, lo smartphone, capace davvero di modificare la nostra quotidianità. Altre molto meno, nonostante il grande battage mediatico.

Prendiamo la realtà virtuale. Proprio la Apple sta compiendo uno sforzo miliardario per imporre sul mercato questa tecnologia, unita alla realtà aumentata. La casa di Cupertino ha investito grandissime risorse in un prodotto estremamente sofisticato, il Vision Pro, un visore indossabile che permette di immergersi in nuovi mondi, di guardare un film come in un megacinema o di lavorare con le proprie applicazioni muovendo gli occhi e le mani. Lanciato il 2 febbraio scorso oltreoceano, arriverà in Italia nei prossimi mesi. L’idea secondo la quale alla gente dovrebbe piacere indossare una maschera dotata di schermi e altoparlanti per isolarsi e interagire con un mondo artificiale non è nuova: si parla di realtà virtuale da 35 anni (il termine fu coniato nel 1989 dall’informatico Jaron Lanier) e a più riprese si è tentato di convincere il pubblico ad abbracciare questa tecnologia. Con scarso successo. I visori per la realtà virtuale sono rimasti confinati in una nicchia formata da pochi appassionati.

Frenati dal prezzo elevato, che oscilla da 500 ai 3.500 dollari del Vision Pro, dalla mancanza di applicazioni davvero interessanti e dal disagio fisico provocato dai visori che causano in alcuni individui una sorta di insopportabile mal di mare. Anche Mark Zuckerberg ha investito nell’avventura del metaverso (vedi riquadro a pag. 38) con scarso successo, almeno per adesso, nonostante le rassicurazione dello stesso fondatore. Ora ci prova la Apple che dalla scomparsa di Jobs, 13 anni fa, non è più riuscita a lanciare un oggetto realmente rivoluzionario, a parte forse il Watch. Ma le premesse non sono buonissime. Già il prezzo esagerato non rende di certo il Vision Pro un prodotto che può entrare in tutte le case. Ed significativo che negli Stati Uniti se ne parli poco, pur essendo nei negozi americani da quasi tre mesi. Non ha avuto neanche lontanamente l’effetto-terremoto del primo iPhone. E c’è già chi lo riporta negli store lamentando mal di testa e dolori al collo.

Insomma, sembrerebbe un insuccesso annunciato. Che riporta alla mente il tentativo, fallito, di convincere le persone a guardare la tv a 3D con appositi occhialini. Vedremo. Così come siamo ancora in attesa di vedere medici che operano a distanza, anche loro con un bel visore in faccia e con le mani impegnate a manovrare joystick collegati a robot-chirurghi lontani chilometri. Sarebbe il frutto di un’altra innovazione di cui sentiamo parlare da anni: il mitico 5G. Sui nostri smartphone questa sigla compare, ma come avrete notato il telefono funziona esattamente come ai tempi del 4G. Eppure nel 2019 grandi compagnie come Vodafone o Tim e colossi delle reti come Ericsson o Huawaei sostenevano che «il 5G sarà la tecnologia dominante dopo il 2020», mostrando video di container in movimento in un porto, escavatori al lavoro in miniera, droni in volo, trattori che seminano, tutti controllati a distanza con la precisione millimetrica garantita dalle reti 5G. Latenza limitatissima, con una velocità di risposta del sistema inferiore a dieci millisecondi. E banda larghissima, per scaricare un intero film in un secondo. Peccato che le reti 5G non ci siano.

Di fatto questa tecnologia di adesso si appoggia sull’infrastruttura 4G già presente. Per esprimere il suo potenziale le nuove reti dovrebbero essere «standalone», completamente autonome. E in Europa solo 10 reti su 114 sono 5G «standalone», secondo uno studio della società di consulenza Analysys Mason. Un ritardo enorme provocato da due fattori: scarsa domanda da parte delle aziende, che non percepiscono grandi vantaggi nella bassa latenza e nella maggiore banda trasmissiva e quindi non investono per accedere ai servizi offerti dagli operatori; e scarsa capacità degli operatori europei di investire tanti soldi nelle nuove reti, visto che il ricavo medio per utente (Arpu) in Europa è rimasto indietro rispetto a quelli della Corea del Sud, degli Stati Uniti e del Giappone.

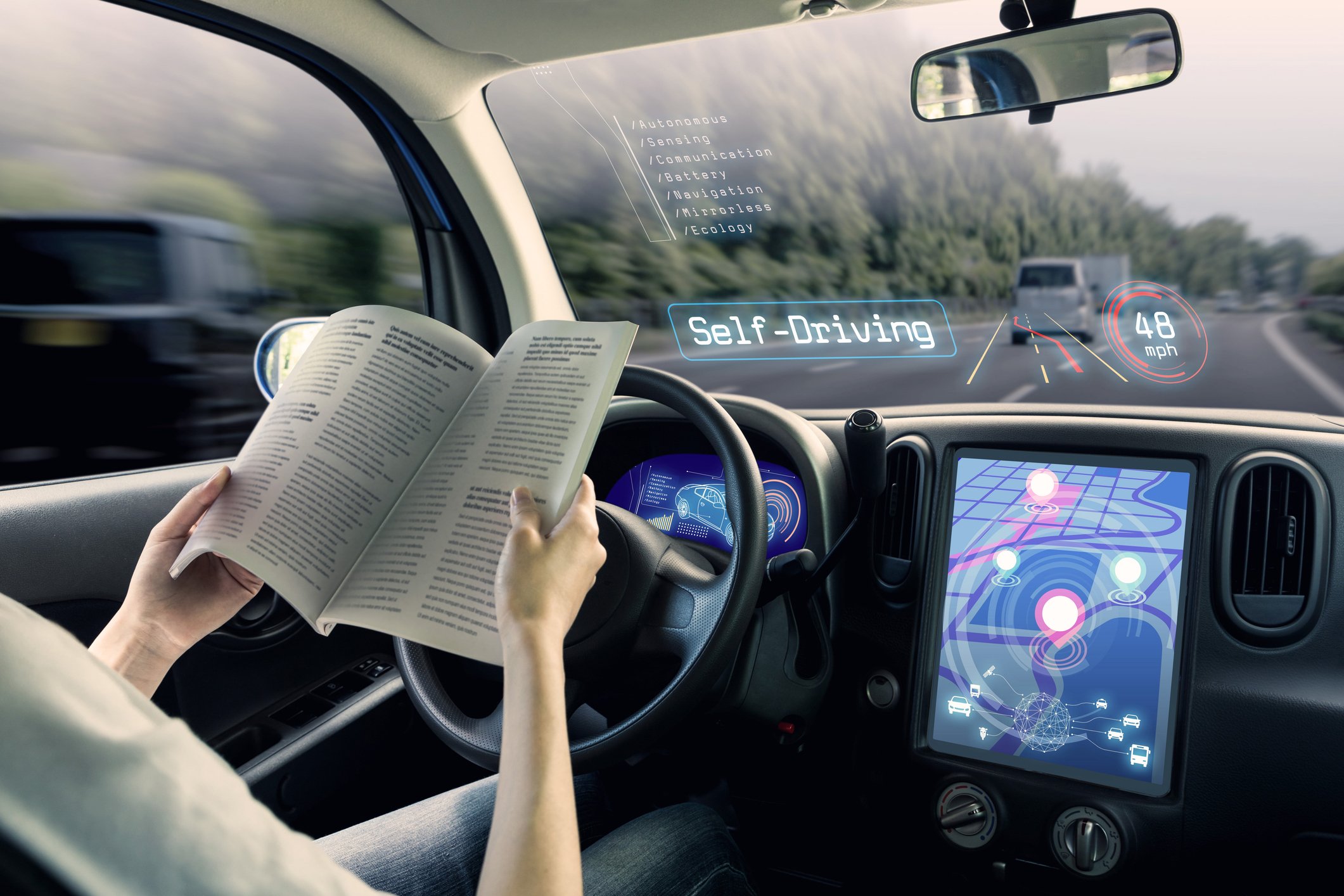

È un circolo vizioso che pone l’Europa in ritardo rispetto a Usa, Cina e altri concorrenti globali sul fronte strategico della connettività avanzata. Il ritardo del 5G si ripercuote su un’altra rivoluzione mancata: la guida autonoma. Dopo che Tesla aveva inserito nei propri veicoli elettrici i primi sistemi di self-driving, tutte le maggiori case automobilistiche si sono affannate a sviluppare tecnologie simili. Frotte di giornalisti sono corsi a provare magnifiche Audi e Bmw che procedevano in totale autonomia sulle autostrade tedesche, curvando ed effettuando sorpassi senza alcun intervento del guidatore. Un futuro di viaggi riposanti e sicuri, senza più le mani sul volante, sembrava molto vicino. E invece ora non se ne parla più. Gli spot delle case automobilistiche continuano a proporre vetture elettriche, ma la guida autonoma è uscita dai radar. Almeno in Europa, proprio perché la mancanza di reti 5G impedisce un accurato controllo dei veicoli.

In Cina invece la guida autonoma sembra attirare più interesse, ma non sembra una «killer application», come si dice in gergo per indicare una tecnologia davvero capace di cambiare le regole del gioco. Comunque la partita non è chiusa: il prossimo 8 agosto Tesla presenterà il suo primo prototipo di taxi a guida autonoma. I modelli con il nuovissimo sistema Full Self-Driving «saranno sovrumani a tal punto che sembrerà strano in futuro che gli esseri umani guidassero automobili, anche se esausti e ubriachi» ha scritto Elon Musk su X. Ma i robotaxi già in circolazione in alcune città americane, realizzati dalla Cruise, di proprietà di General Motors, e dalla Waymo di Alphabet, non hanno vita facile: sono finiti sotto accusa per aver provocato incidenti e i Cruise sono stati ritirati. Anche le energie verdi non sono immuni dalle false promesse. Ogni volta che si parla di fonti rinnovabili si sottolinea che non solo fanno bene all’aria che respiriamo e alla lotta al riscaldamento globale, ma anche che producono elettricità a costi inferiori rispetto al gas o al carbone. E che quindi ai cittadini convengono. Ma non è così, e infatti le bollette non scendono nonostante in Italia tra il 30 e il 40 per cento dell’energia elettrica provenga da dighe, vento e sole. Di più: le bollette aumentano anche per chi ha scelto un contratto che prevede la fornitura di energia completamente da fonti verdi.

Le radici di questa stranezza affondano nel complesso sistema del calcolo del prezzo dell’elettricità, che è determinato dal costo di produzione più alto in quel momento. Un meccanismo studiato da un lato per incentivare gli investimenti nelle fonti rinnovabili, e dall’altro per remunerare chi è costretto a accendere e spegnere le centrali a gas per coprire i buchi dell’offerta di elettricità. Sarà magari l’intelligenza artificiale a trovare una soluzione a questo rebus. Sempre che non diventi anch’essa un tecno-flop.