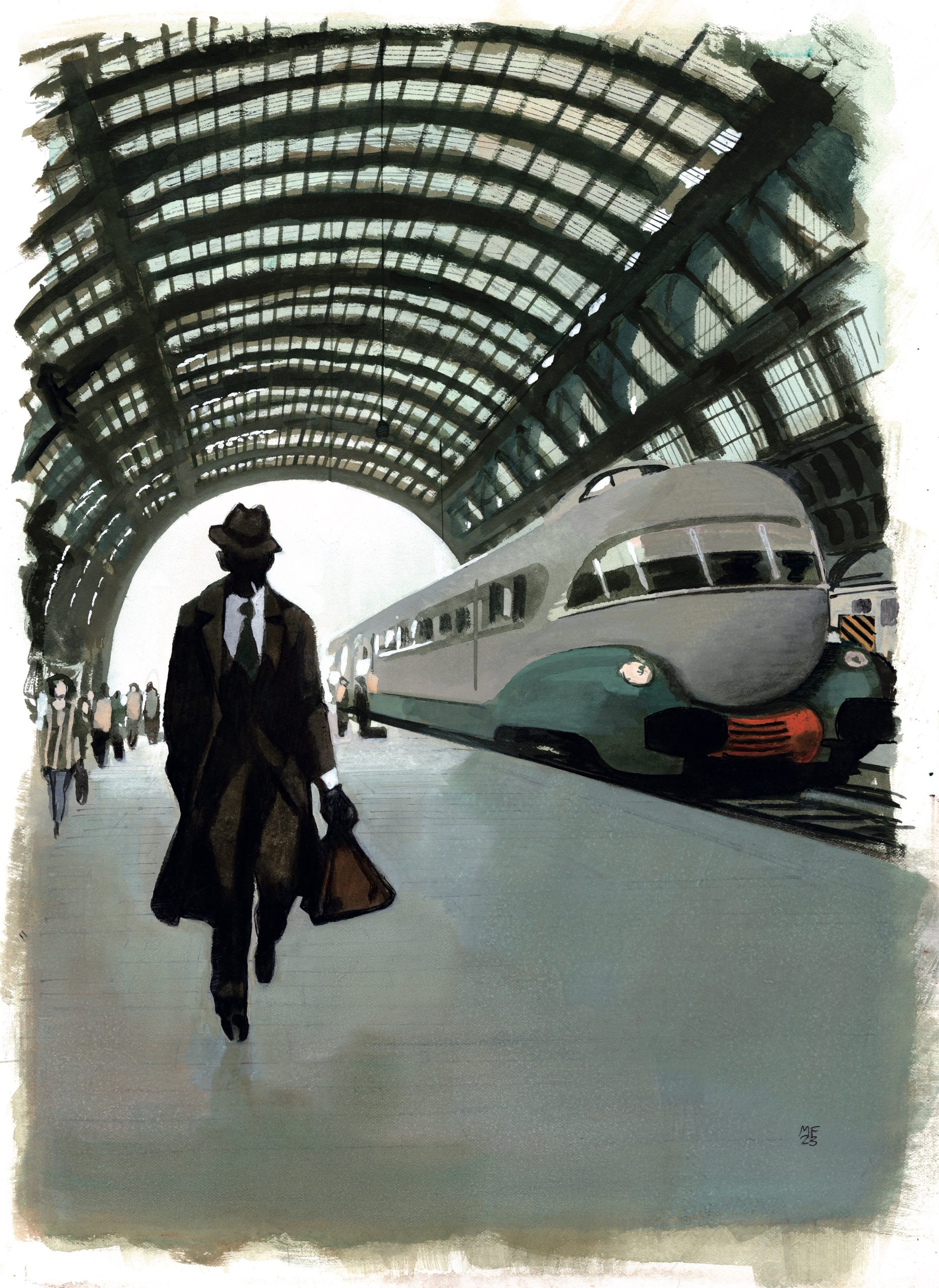

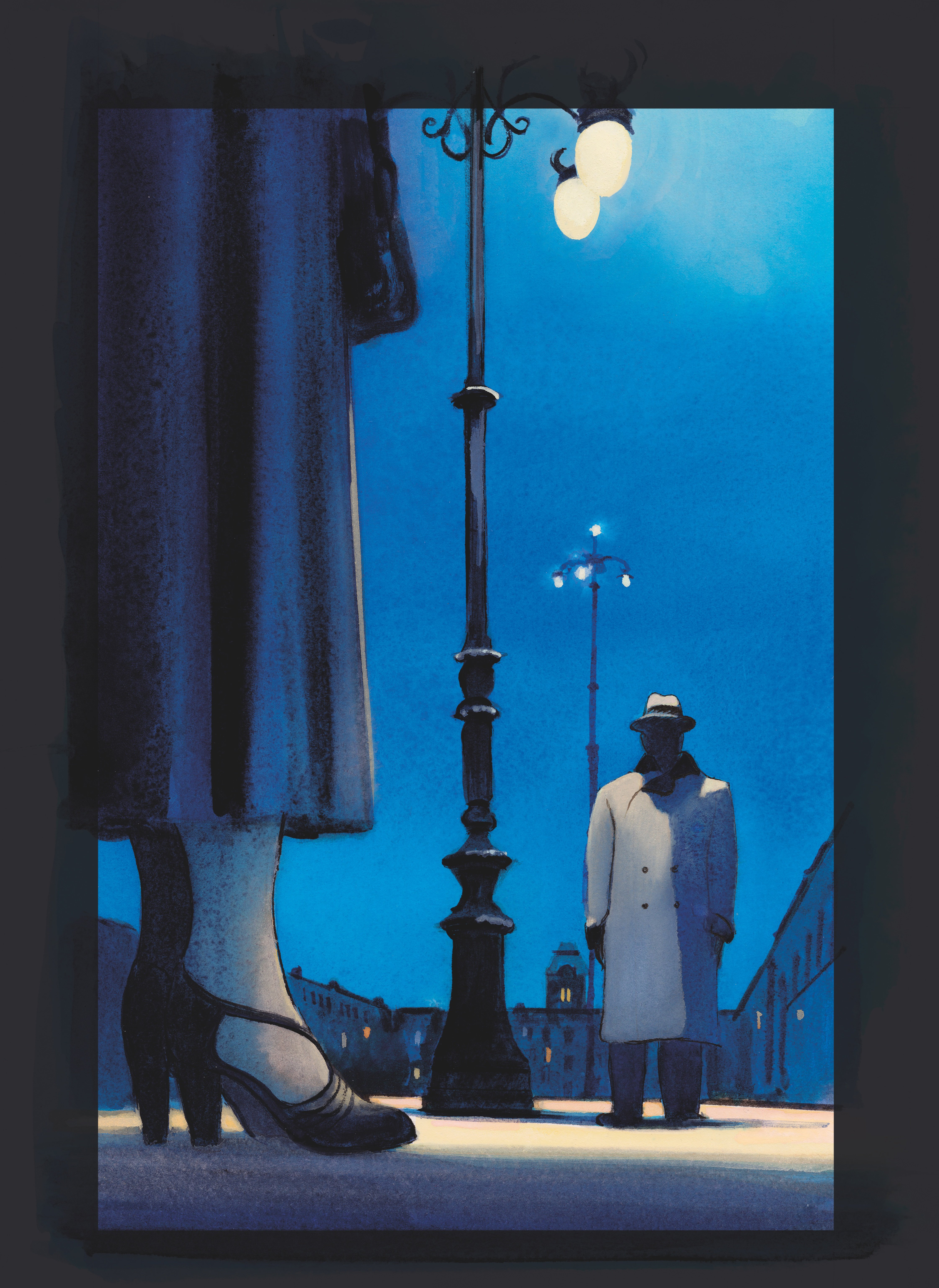

I disegni di Manuele Fior – nato a Cesena nel 1975, artista di fama internazionale – stanno diventando ciò che furono le illustrazioni di Francesco Gonin per I promessi sposi o di Gustave Doré per La Divina Commedia. Difficile separare questi tocchi artistici dalle pagine di Manzoni o di Dante. Ebbene, da quando la casa editrice La Nave di Teseo ha in catalogo le opere di Giorgio Scerbanenco, sarà difficile separare le illustrazioni di Fior dalle pagine del prolifico autore di origini ucraine (nato a Kiev nel 1911, si chiamava Volodymir Šcerbanenko), che trasformò la città d’adozione, Milano, nello sfondo inquietante di thriller e storie cupe, rese con impareggiabile maestria e profonda conoscenza degli abissi umani.

I disegni di Fior – copertine dei romanzi di Scerbanenco – sono in mostra a Milano fino al 29 giugno, al Volvo Studio. Costituiscono un valido motivo per riaprire il «caso Scerbanenco», che non è un giallo, ma merita indagini con le lenti investigative di chi ama fare ordine tra gli scaffali letterari del Novecento italiano. Scerbanenco, anche giornalista e direttore di testate popolari (Bella e Novella), ebbe successo. Conquistò persino, in Francia, un Grand Prix di letteratura poliziesca per il miglior romanzo straniero. Ma all’intellighenzia che decide chi merita l’Olimpo, ciò non bastava. Anzi, il successo di vendite, i romanzi che diventavano sceneggiati televisivi o film, gli giocavano contro: quando mai un autore veramente valido viene letto così tanto? È la maledizione che ogni letteratura di conio popolare, come il giallo, il genere rosa, più recentemente il fumetto, ha dovuto subire. Pure il belga Georges Simenon, inventore del commissario Maigret, ha dovuto passare anni di Purgatorio prima di essere riconosciuto grande scrittore (in Italia è firma di punta dell’Adelphi).

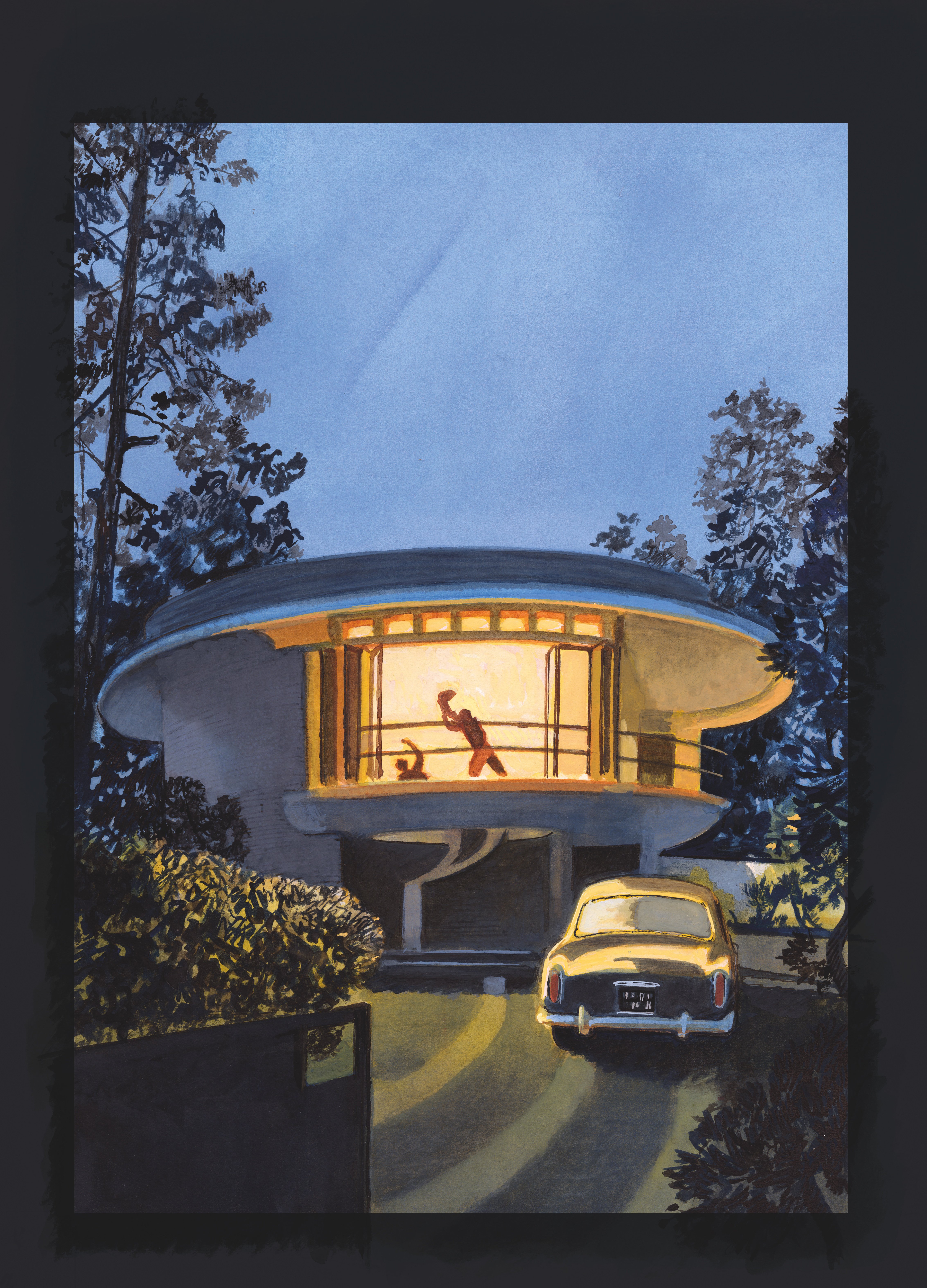

Il Maigret di Scerbanenco è Duca Lamberti, medico radiato dall’Ordine per aver praticato l’eutanasia: un estremo atto d’amore, punito con tre anni di carcere. Duca, figlio di un poliziotto, sconta la detenzione. Poi, grazie al commissario Carrua, amico del padre, diventa investigatore in una Milano marcia, città disperante dove agiscono i più bassi istinti. Scerbanenco però amava il capoluogo lombardo, dove si svolse la sua vita, in alternanza con il buen retiro di Lignano Sabbiadoro. A Milano sono nati i suoi tre figli: il primo, Alberto, da Teresa Bandini, che sposò giovanissimo nel 1931; Germana e Cecilia, avute negli anni 60 da Nunzia Monanni, giornalista e scrittrice. La biografia dello scrittore, dalla tragica vicenda del padre (che aveva sposato in Russia l’italiana Leda Giulivi) fucilato dai bolscevichi nel 1919, alla vita da apolide in Italia, agli studi irregolari, agli amori, alla scoperta del talento di penna negli anni Trenta, quando era redattore per Rizzoli, fino ai successi, è un romanzo. Scerbanenco non fece altro che scrivere. Batteva furiosamente a macchina giorno e notte mentre le figlie crescevano, sia per mantenere la famiglia, sia per la passione che gli ordinava di trasformare ogni sensazione in pagine da leggere.

Dal sorriso del lattaio, alla dattilografa in corsa per prendere un tram, alle nebbie che fasciavano il Duomo, ai perdigiorno nei bar di periferia, tutto diventava magicamente letteratura, da divorare. «Troppo facile e volgare per essere di alto conio, pensavano i critici» ricorda Cecilia Scerbanenco, curatrice dell’archivio e della pubblicazione delle opere del padre. «Papà veniva ignorato dalle “terze pagine”. Nel caso gli davano di pornografo, per la spregiudicatezza. Già negli anni Trenta, pornografo fu l’accusa che gli rivolse il critico Giovanni Cavicchioli. Ma più di tutto, fu l’assordante silenzio a gravare sui suoi romanzi. Mentre i librai si leccavano i baffi per le vendite, il mondo culturale ne taceva, infastidito». Arrivò il riscatto. «Il primo ad accorgersi del valore di mio padre fu Oreste Del Buono» continua Cecilia. «Mandò a Giorgio un telegramma dall’Elba in cui scriveva tre volte di seguito “bellissimo” con gli esclamativi. L’apprezzamento si riferiva al romanzo Venere privata, il primo della tetralogia di Duca Lamberti, uscito nel 1966».

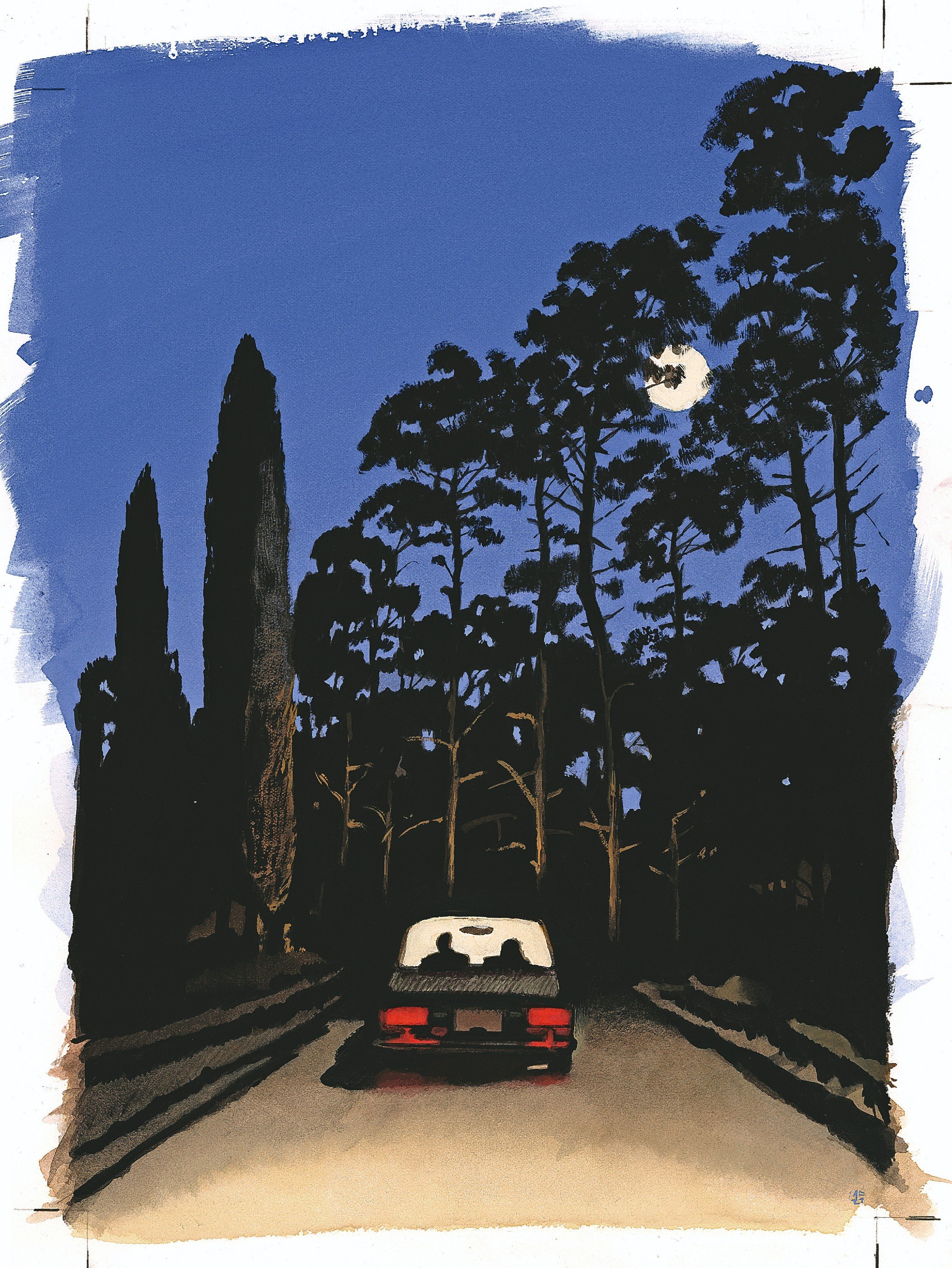

Da allora, lentamente, mentre cinema e tv continuavano a pescare nelle pagine di Scerbanenco (Duca Lamberti ha avuto il volto di Bruno Cremer, Pier Paolo Capponi, Frank Wolff), l’allampanato apolide venuto da Kiev cominciò a salire nelle considerazioni critiche. Se i lettori di gialli e noir lo hanno sempre messo in alto, hanno iniziato a farlo, prima timidamente poi con maggior risolutezza, pure gli specialisti della letteratura di prima classe. Scerbanenco morì ancora giovane, nel 1969. Non riuscì a godersi l’agognato riconoscimento. Ha lasciato migliaia di pagine inedite. «Per pubblicarlo tutto» ha detto Elisabetta Sgarbi della Nave di Teseo, con un pizzico di esagerazione, «ci vorranno cinquant’anni». Cecilia sta lavorando, Manuele Fior è pronto per prossime copertine. La miniera Scerbanenco, scrittore che praticò molti generi (persino il western), verrà tutta alla luce con l’editore milanese che ha già pubblicato i romanzi di Duatrando sulle prime e meno conosciute opere. Scerbanenco non solo padre del noir italiano, nostro Dashiell Hammett o Raymond Chandler, ma scrittore che sorride (con fare sinistro, però) dagli scaffali più alti, alla faccia dei critici che non ne capirono la grandezza.