Diciamocelo: quello che conta è vincere, non partecipare. Perché sono l’agonismo e il gusto di arrivare primi a darci emozioni indimenticabili. Una lezione di vita – e di filosofia – già compresa dai greci. E che oggi rischia di venire annacquata dalla ricerca del mero benessere fisico e dalla retorica della «sfida con sé stessi».

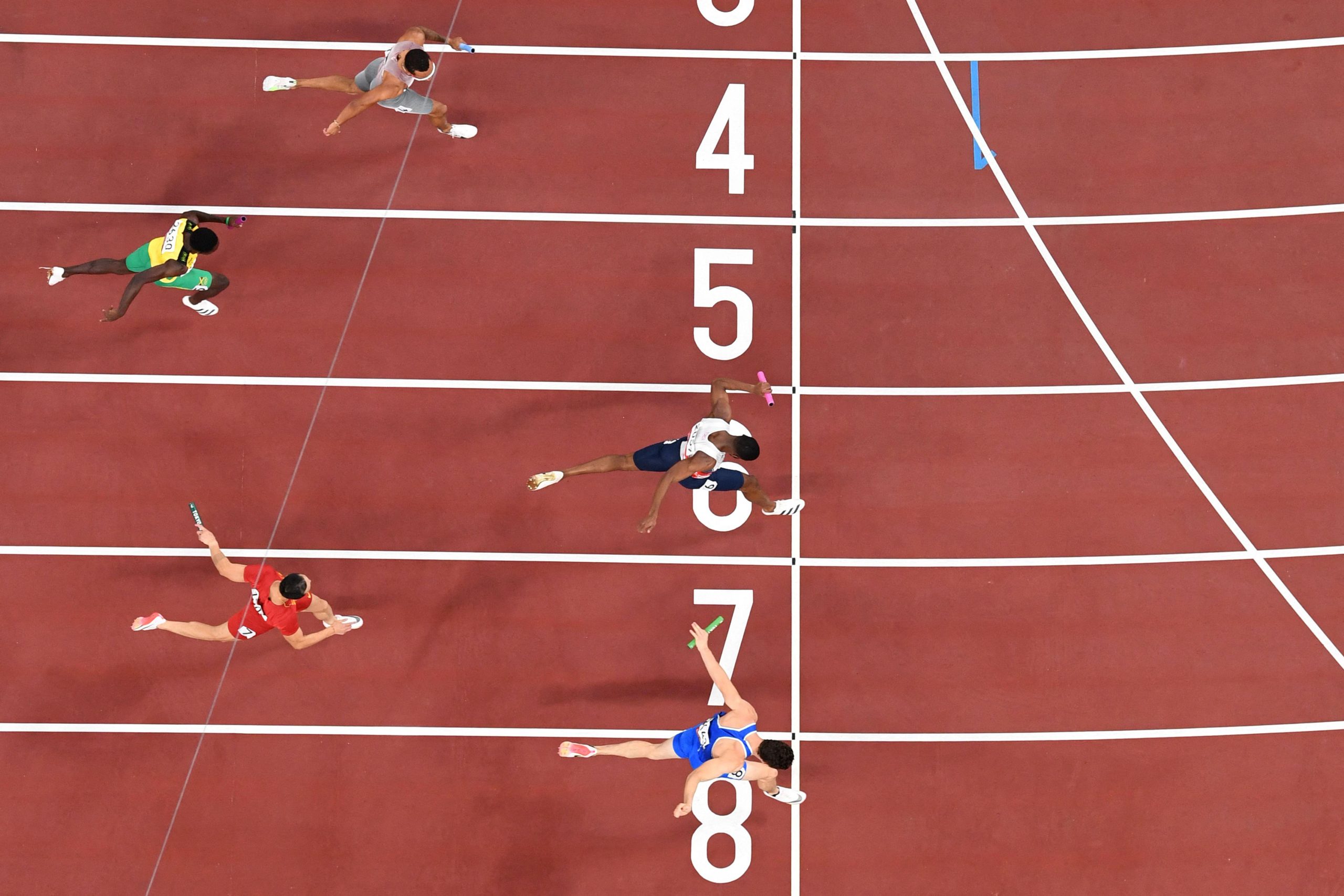

Ripensate all’atleta con la divisa azzurra che taglia il traguardo alle Olimpiadi. Ripensate alle medaglie d’oro, all’inno nazionale che suona durante la premiazione, ai giornali stranieri che insinuano sospetti perché non digeriscono la sconfitta. Ripensate anche agli Europei, al momento in cui la coppa sale verso il cielo, alle grida di esultanza in strada. Ebbene, dopo che avrete ripercorso – attimo dopo attimo, emozione dopo emozione – questi istanti, allora sarete costretti ad ammetterlo: quel che conta è vincere.

Può sembrare un’ovvietà, ma a ben vedere non lo è affatto: il motivo per cui lo sport continua ad attrarci così tanto, a suscitare in noi sentimenti roventi, è la sua dimensione agonistica. La sfida, la lotta all’ultimo metro, il desiderio di surclassare l’avversario. No, non conta partecipare, ma vincere. I greci, per esempio, lo sapevano benissimo: l’agonismo è sempre stato al centro di tutte le competizioni ginniche, si scendeva sul terreno come per andare in battaglia.

Ed è lì, nella potenza del combattimento (nelle varie forme che assume a seconda delle circostanze) che si trova il senso più profondo dello sport. Un senso di cui, oggi, la nostra società ha più bisogno che mai. In realtà, la riflessione sull’attività sportiva è troppo spesso stata superficiale, e nel complesso è abbastanza recente.

Come nota Bruno Barba ne Il corpo, il rito, il mito. Un’antropologia dello sport (Einaudi), lo sport «non sempre ha goduto di grande considerazione da parte degli scienziati sociali. In particolare, per quello che riguarda l’antropologia, l’attività sportiva ha scontato almeno due pregiudizi: quello di essere legata al tempo libero e quindi di essere percepita come attività ludica e “poco seria” rispetto ad altre che riguardano la struttura familiare, economica, politica o religiosa di una società; e quella di essere considerata troppo legata al corpo e in qualche modo alla natura. Come se il corpo non fosse esso stesso connesso a dinamiche e logiche culturali».

«La riflessione filosofica sullo sport» dice il filosofo Simone Regazzoni «è iniziata alla fine degli anni Sessanta. Ma già un autore importante come Johan Huizinga, nel fondamentale saggio Homo ludens dedicato al gioco, si concentra sull’agon, cioè sulla dinamica agonistica che caratterizza lo sport».

Regazzoni ha da poco pubblicato un libro splendido dal titolo La palestra di Platone (Ponte alle Grazie), in cui insiste sull’importanza dell’allenamento e dell’agonismo per la vita di ogni uomo. Nel saggio, spiega come l’attività fisica e la filosofia fossero intimamente legate nel mondo greco. Nel ginnasio si combatteva, si lottava, e poi si discuteva. «Oggi abbiamo una visione irenica, pacificata del dialogo», dice Regazzoni «ma anche la filosofia per i greci era agonismo. Ci si misurava in forza retorica, si cercava di sedurre l’uditorio, l’obiettivo era prevalere sull’avversario con la forza delle proprie argomentazioni».

Nello sport è la stessa cosa. È un gioco, sì, ma terribilmente serio. Una battaglia con regole molto precise che non si possono violare, uno spazio in cui ciascuno di noi può riversare la spinta ancestrale a trascendere sé stesso, e a trionfare sugli altri. Lo sport, potremmo dire, è «conflitto regolamentato». E, in un mondo che cerca in ogni modo di sopprimere il conflitto, contribuisce a ricordarci che siamo umani.

«Apprezziamo lo sport anche perché, al di fuori, la dimensione agonica viene meno» spiega Regazzoni. «Viene decostruita in nome della correttezza politica. Lo sport diventa la ricerca di benessere personale oppure la sfida a superare i propri limiti individuali. Ma il suo aspetto più interessante è proprio quello di conflitto regolamentato, che spesso nelle democrazie viene depotenziato, nascosto. Però poi, quando guardiamo le Olimpiadi, ecco che ci appassioniamo alla vittoria, poiché è il riconoscimento di una eccellenza».

Secondo Regazzoni, «il gioco è un mondo. Soltanto chi non sa giocare può dire “è solo un gioco”. No, mentre si gioca il gioco è tutto, ha una portata di coinvolgimento totalizzante. E chi gioca vuole vincere. È un tipo di esperienza, questa, che al di fuori del gioco e dello sport non si fa praticamente più».

Nell’ordine neoliberale, infatti, l’agonismo sano dello sport è sostituito dall’antagonismo, dalla spinta a fornire una performance all’altezza, dalla ricerca della vittoria a ogni costo, spesso ottenuta con mezzi sleali. Possiamo dire che la competizione in cui siamo quotidianamente immersi sia una caricatura, il lato oscuro dello sport. Certo, anche nelle competizioni sportive, specie quelle che generano grandi giri di soldi, è forte la tentazione di prendere la strada più facile, scorretta (il doping, per esempio).

Ma la grandezza dell’atleta sta nella fatica che egli compie, nel sacrificio, nella disponibilità a vivere un’esistenza diversa dagli altri pur di ottenere, alla fine, la gloria. E una volta ottenuta la vittoria, come nota Regazzoni, ecco che immediatamente scatta l’elemento comunitario: il pubblico riconosce il vincitore, lo celebra, si unisce attorno a lui.

Nella società neoliberale, invece, la vittoria è sempre individuale. La dimensione del conflitto è presente, ma invisibile e priva di regole. Persino l’attività sportiva non è un misurarsi con la fatica, ma un modo per rendersi più performanti o più attraenti sul mercato del sesso: addominali e glutei scolpiti, le braccia tornite ci rendono più appetibili, merce di pregio.

Lo sport riavvicina la lotta al suo luogo naturale. E ci permette di fare esperienza di qualcosa che abbiamo perduto, ciò che Filippo Tommaso Marinetti chiamava «il coraggio e l’eroismo quotidiano». Nel «discorso futurista» intitolato Necessità e bellezza della violenza, ora ripubblicato da Diana edizioni, il padre del futurismo dichiarava: «All’attuale estetica di fango monetario, noi opponiamo una estetica di violenza e sangue».

In questo ragionamento, la guerra c’entra fino a un certo punto. Quel che Marinetti voleva recuperare era appunto il conflitto, la dimensione agonistica ed eroica dell’esistenza. «Null’altro si insegna oggi in Italia, se non l’obbedienza supina e la paura davanti al dolore fisico, e questo con la tremante collaborazione delle madri italiane, che certo non son fatte per preparare dei soldati, né dei rivoluzionari» scriveva Marinetti. Subito dopo, invocava un «continuo e sapiente sviluppo degli sports violenti, della scherma, del nuoto e particolarmente della ginnastica». Immaginava una ginnastica «atta ad amplificare il torace, a dilatare i polmoni, a liberare il cuore».

Di nuovo, non bisogna correre con la mente alla brutalità e al terrore della guerra. Delle tesi di Marinetti, oggi, è opportuno conservare l’esaltazione della potenza virile, della forza che si oppone alla paura del dolore, del coraggio che porta a sfidare la morte in nome di un’idea.

Per Marinetti, l’eroismo quotidiano è in opposizione alla logica economica (quella oggi dominante). È gratuito, è dono, è dispendio salvifico di energia, è vita che di nuovo sgorga nelle vene di un mondo morto. Lo sport ci permette di assaporare tutto questo, persino quando siamo seduti in poltrona. L’importante, dunque, non è partecipare: ma vincere lealmente, faticando, allenandosi e combattendo.