Abbiamo sempre puntato su Marte, con continue missioni per scoprire tracce di vita primordiale. Poi, nell’atmosfera del pianeta più «infernale», ecco una sostanza forse emessa da microrganismi. Batteri alieni? Sarebbe clamoroso. E adesso tutte le agenzie spaziali fanno a gara per volare tra le nubi venusiane.

Marte batte Venere 889 milioni contro 311 milioni. Mettendo su Google i nomi in inglese dei due pianeti del Sistema solare, scopriamo che non c’è partita: i risultati online di Mars sbaragliano quelli di Venus, e se poi guardiamo al «book fotografico», le immagini del Pianeta rosso semplicemente non hanno concorrenza.

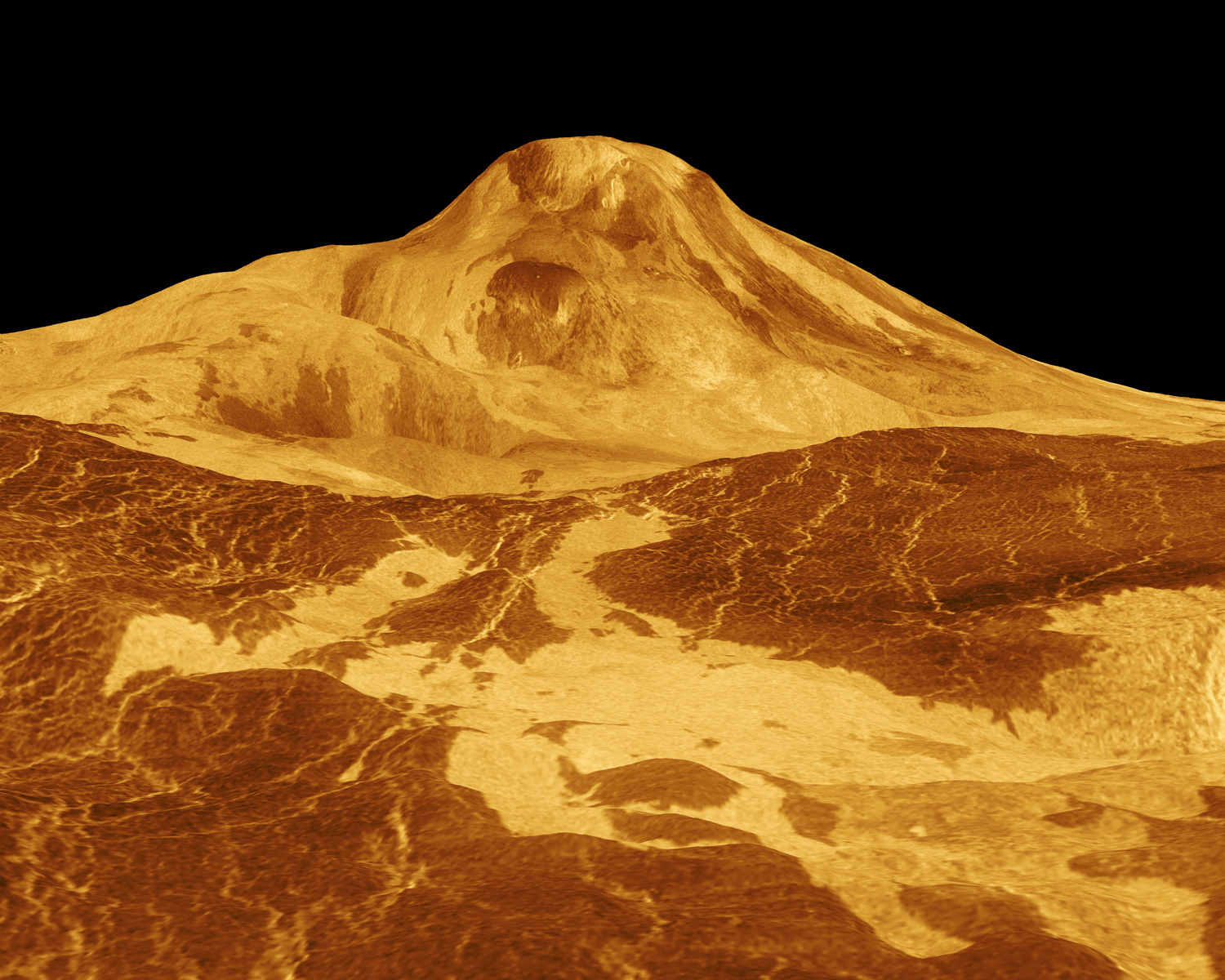

Marte, del resto, ha avuto gioco facile nel diventare popolare. Ha ospitato con amabilità sonde, orbiter e rover di ogni tipo, e continua a farlo. Venere, invece, non è esattamente il massimo dell’accoglienza: per esplorare un mondo che «cuoce» a una temperatura (al suolo) di oltre 450 gradi, ha una pressione equivalente a un chilometro sott’acqua ed è avvolto da nuvole piene di acidi corrosivi, ci vuole buona volontà. Per un po’ l’abbiamo avuta: negli anni Sessanta, soprattutto i russi inviarono una serie di sonde verso la sua atmosfera, e nel 1970 la navicella sovietica Venera 7 riuscì a posarsi sulla superficie del pianeta per una trentina di minuti, trasmise qualche dato poi tacque per sempre.

Da allora, alle agenzie spaziali, Nasa in testa, Marte è sempre piaciuto assai di più. «Se Marte era il ragazzo più popolare e benvoluto a scuola, Venere era quello strambo seduto in un angolo, perlopiù ignorato» ha scritto con ironia il settimanale inglese New Scientist. Ora, però, le quotazioni del pianetino «strambo» hanno fatto un improvviso balzo in avanti grazie alla presenza, nelle sue nubi, di un composto chimico tossico, autoinfiammabile e maleodorante: la fosfina. Sostanza prodotta da batteri anaerobici (quelli che vivono senza ossigeno), emessa, per dire, anche dai cadaveri: era la fosfina ad accendere i fuochi fatui nei cimiteri di una volta, creando l’illusione di spaventevoli fantasmi.

A scoprirne le tracce nelle nuvole venusiane sono stati i grandi radiotelescopi terrestri, e la notizia ha fatto il giro del mondo, causando scariche di adrenalina in tutta la comunità di astrofisici, planetologi, esobiologi. A «fabbricare» fosfina in quelle quantità, da 5 a 20 parti per miliardo (non è poco, è migliaia di volte di più dei livelli presenti nell’atmosfera terrestre), potrebbero essere solo microrganismi, ragionano gli scienziati. Altre spiegazioni, come attività vulcanica o processi geologici, non paiono così convincenti.

L’asso nella manica di Venere, insomma, se la scoperta verrà confermata, è enorme: l’inferno del nostro sistema solare ospiterebbe la vita, sia pure in forme primitive. Batteri fluttuanti nelle nuvole, capaci di replicarsi e riprodursi. «Se Venere produce fosfina, allora per amor di Dio, dimentichiamo tutte queste sciocchezze su Marte!» ha detto al New York Times Paul Byrne, planetologo della North Carolina State University. «Ci servono un lander, un orbiter, un programma».

E sia. La fosfina ha riacceso gli entusiasmi sopiti, e i piani per mandare sonde, navicelle, e mongolfiere hi-tech ora fioriscono. La Nasa ha in mente due spedizioni da far partire entro il 2020, Veritas e DaVinci: la prima consiste in radar ad alta risoluzione per mappare la superficie del pianeta, la seconda è una sonda da calare nell’atmosfera per studiarne la composizione e fotografare il suolo; mentre ha ripreso vigore il progetto, sempre americano, di Llisse (Long lived in situ solar system explorer): una piccola sonda capace di sopravvivere settimane o mesi nelle tremende condizioni ambientali di Venere.

Pronti a un nuovo decollo sono ovviamente anche i russi, quelli che in passato più hanno corteggiato il pianeta: hanno già deciso per Venera D (da lanciare nel 2026). Poi c’è l’India con la sua Orbiter (2023) mentre l’Agenzia spaziale europea propone Envision, in un più lontano 2032, per mappare a distanza di un metro la superficie di Venere. E se la gara avrà davvero inizio, difficile che non partecipi anche la Cina, in forte espansione spaziale (come in tutto il resto).

«È una scoperta inaspettata e straordinaria, e quanto lo è davvero lo potremo sapere solo tornando su Venere» ha affermato Sara Seager, planetologa del Mit, Massachusetts Institute of Technology, e uno degli autori dello studio sulla fosfina (pubblicato su Nature Astronomy). Tutti pazzi, dunque, per i (probabili) microbi volanti venusiani. «La fosfina rilevata è solo il tassello di un puzzle che va chiarito» riflette John Robert Brucato, primo ricercatore all’Inaf, Osservatorio astrofisico di Arcetri. «Ma è vero che non si conoscono processi abiotici, ossia senza vita, che ne producano così tanta. E siccome è una sostanza che viene facilmente degradata dai raggi ultravioletti, vuol dire che lì ce n’è una fonte continua. Vulcani, meteoriti? Può darsi, ma facendo un po’ di conti, qualcosa non torna. Potrebbe davvero essere un marker biologico, l’impronta digitale di un organismo vivente».

Batteri «supereroi» in grado di sopravvivere in ambienti estremi ce ne sono moltissimi anche sulla Terra: nelle oasi idrotermali degli fondali oceanici, nelle solfatare di Napoli, nelle regioni artiche… Perché non nelle nuvole tossiche di un altro corpo celeste? Come ci ricorda Brucato, già negli anni Sessanta l’astronomo e scrittore di fantascienza Carl Sagan aveva ipotizzato che i cieli di Venere nascondessero forme di vita aliena.

Del resto, miliardi di anni fa, anche il nostro cugino spaziale vantava probabilmente oceani, e un ambiente non così ostile. Poi qualcosa andò terribilmente storto, e Venere diventò l’inferno che oggi conosciamo. In quel frangente, primordiali forme di vita avrebbero «traslocato» ai piani alti, più abitabili. «La vita su Venere» azzarda Brucato «può essere giunta a bordo di frammenti di roccia contenenti batteri provenienti dalla Terra, colpita da meteoriti in un lontano passato. Oppure essersi formata direttamente lì. Nell’universo chissà quante occasioni possono esserci in cui la vita microbica può essersi sviluppata in organismi multicellulari, fino a formare creature con un cervello complesso. Il passo non è breve, nell’evoluzione i filtri sono tanti. Ma questa scoperta è una fortissima indicazione in tal senso».

Certo, i microbi venusiani sarebbero lontani anni luce dagli amati omini verdi della nostra fantasia, difficili immaginarli a bordo di astronavi a invadere altri mondi. Ma se persino un pianeta dietro l’angolo ospita batteri determinati a sopravvivere anche in ambienti estremi, allora molto cambia, dal punto di vista scientifico e filosofico.

Antonio Ereditato, fisico delle particelle e divulgatore scientifico, nel suo saggio Guida turistica per esplorazioni dello spazio (il Saggiatore, 2019) aveva sorvolato sul fascino di Venere in quanto meta poco visitabile, ma la notizia della fosfina riaccende il suo interesse. «Siamo vissuti tanti secoli con l’idea che la vita sia una prerogativa del nostro pianeta, anche per motivi religiosi e filosofici. Ritengo ragionevole che sia invece la naturale evoluzione della materia, che dal Big Bang si è autorganizzata in strutture sempre più complesse fino a realizzare i primi replicatori molecolari» spiega. «Lo ha fatto sul nostro pianeta, è improbabile che sia successo soltanto qui. Un qualunque segnale di vita altrove supporta questa ipotesi. Basti pensare che nella nostra galassia ci sono 10 miliardi di pianeti come la Terra, ossia nella zona abitabile, a distanza sufficiente dalla loro stella di riferimento per avere acqua liquida».

Con buona pace di Marte, «il primo della classe», Venere potrebbe essere la dimostrazione clamorosa che la vita, appena ne ha la possibilità, salta fuori. Che sia nell’eden terrestre come in nuvole corrosive. «Nella lotteria dell’esistenza, la Terra ha vinto il primo biglietto, ma non per questo dobbiamo crederci unici» afferma Ereditato.

Venere forse ne ha estratto un secondo, e chissà, anche mondi come Titano, il satellite di Saturno, o Europa, la luna di Giove (dove si ipotizza la presenza di acqua liquida) potrebbero partecipare alla lotteria. Sulla Terra, 4 miliardi di anni fa, in fondo tutto cominciò così. Magari proprio in quelle sorgenti idrotermali degli abissi oceanici dove, ancora oggi, vivono granchi ciechi, con artigli e zampe pelose. Piccoli «alieni» che proliferano nel buio assoluto e con temperature che raggiungono i 400 gradi. Dal loro punto di vista, il migliore dei mondi possibili.