Al Mart di Rovereto, un dialogo oltre il tempo tra artisti di epoche diverse eppure profondamente affini. Passione e drammaticità sono denominatori comuni, talmente forti ed espressivi da autorizzare elaborazioni innovative.

Ho fatto una mostra a mia immagine e somiglianza. Ho compiuto, in una, la doppia funzione di presidente del Museo di Trento e Rovereto (Mart) e di assessore alla Cultura della Regione siciliana. Il più grande quadro di Caravaggio, il più intenso, il più terribile, il Seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, arriva a Rovereto per agitare, con la sua crudele presenza, il pensiero della morte, come fine improcrastinabile. Poi tornerà, intatto e rigenerato, nella sua casa originaria: la chiesa di Santa Lucia al sepolcro, nella Borgata di Siracusa.

Caravaggio veniva da Malta, da dove era scappato dopo l’effimero momento di gloria ottenuta con il merito e con l’inganno. Dopo un anno di noviziato a Malta, il 14 luglio 1608, era stato investito della carica di «cavaliere di grazia», di livello inferiore rispetto ai «cavalieri di giustizia» di origine aristocratica, ma consacrazione di quello che era stato come artista affermato a Roma, prima di dannarsi uccidendo Ranuccio Tomassoni.

Anche a Malta ebbe problemi: fu arrestato per un violento litigio con un cavaliere di rango superiore e perché si venne a sapere che su di lui pendeva, da Roma, una condanna a morte. Fu rinchiuso nel carcere di Sant’Angelo a La Valletta, il 6 ottobre: riuscì avventurosamente a evadere e a rifugiarsi in Sicilia, a Siracusa. Il 6 dicembre i cavalieri espulsero con disonore Caravaggio dall’ordine, «come membro fetido e putrido».

L’ennesimo smacco per una vita scellerata, incontenibile. Siracusa è un rifugio, come una patria ritrovata. Ospite del pittore Mario Minniti, che aveva conosciuto a Roma, Caravaggio visita la città luminosa, con le sue testimonianze antiche e i suoi monumenti greci e romani, si sente protetto, ma non può cancellare la disperazione. Neppure quando si trasforma in archeologo e, durante una visita con lo storico Vincenzo Mirabella, conia il nome «orecchio di Dionisio» per descrivere la Grotta delle Latomie. Così bene la vide, e così la interiorizzò, da dipingerla come quinta di sfondo nel suo Seppellimento.

Quelle grotte, quelle cave, furono immaginate come il luogo della sepoltura della venerata santa. Un’intuizione premonitrice, perché nessun luogo poteva meglio figurare come tomba, sepolcro, inferno. E noi sentiamo l’oppressione di quel muro grigio, sporco, dentro il quale il corpo di Lucia sarà nascosto, perduto per sempre, disperso, come un sacco di rifiuti. In nessun dipinto, in tutta la storia della pittura, la forza del male è così evidente. Caravaggio racconta una violenza sovrumana. Immagina, in quel momento, quando tutto è finito, un’umanità rassegnata, contrita, che assiste alla sepoltura.

Il vescovo vanamente benedice: e lo guarda, scettico, un uomo sul fondo, con il volto semicoperto, forse lo stesso Caravaggio. Inginocchiata, portando le mani al volto, con gesto spontaneo, una donna si dispera. Il giovane con il manto rosso stringe le dita, abbassa il capo, e compostamente, silenziosamente prega. Richiama, nella contrazione del dolore, il San Giovanni Evangelista nel Compianto di Cristo morto di Nicolò dell’Arca.

Gli assoluti protagonisti, nel buio della latomia, in una notte oscura, sono i due carnefici, muscolosi, bestiali, chini a scavare la terra, per nascondere in fretta il corpo: quello di sinistra impreca; l’altro, con la testa grossa e il collo corto, è pura energia bruta. La santa ha un taglio sul collo, il suo corpo appare decomposto, consunto come il colore sulla tela con la quale si confonde; non c’è luce, spirito, anima: Lucia si avvia a non essere.

Tanto è vera quella violenza patita che, da quando l’ho vista per la prima volta, mi ha ricordato il corpo straziato, sporco di fango e di sangue, di Pier Paolo Pasolini, quando fu trovato, lui di intelligenza così viva e splendente, un santo laico, la mattina del 2 novembre 1975.

Bastonato e travolto dalla sua stessa auto, sulla spiaggia dell’idroscalo di Ostia, Pasolini fu individuato da una donna alle 6,30 e fu riconosciuto più tardi dall’amico Ninetto Davoli. Poco importa la dinamica dell’omicidio, confessato da un ragazzo: Pino Pelosi. Quel corpo parla di una violenza incontenibile che nulla può giustificare. Il fermo corteo che accompagna la santa nell’ultimo saluto è la più grande natura morta di sentimenti mai dipinta. Ma non bastava il facile, didascalico, corpo di Pasolini, per la mia visione.

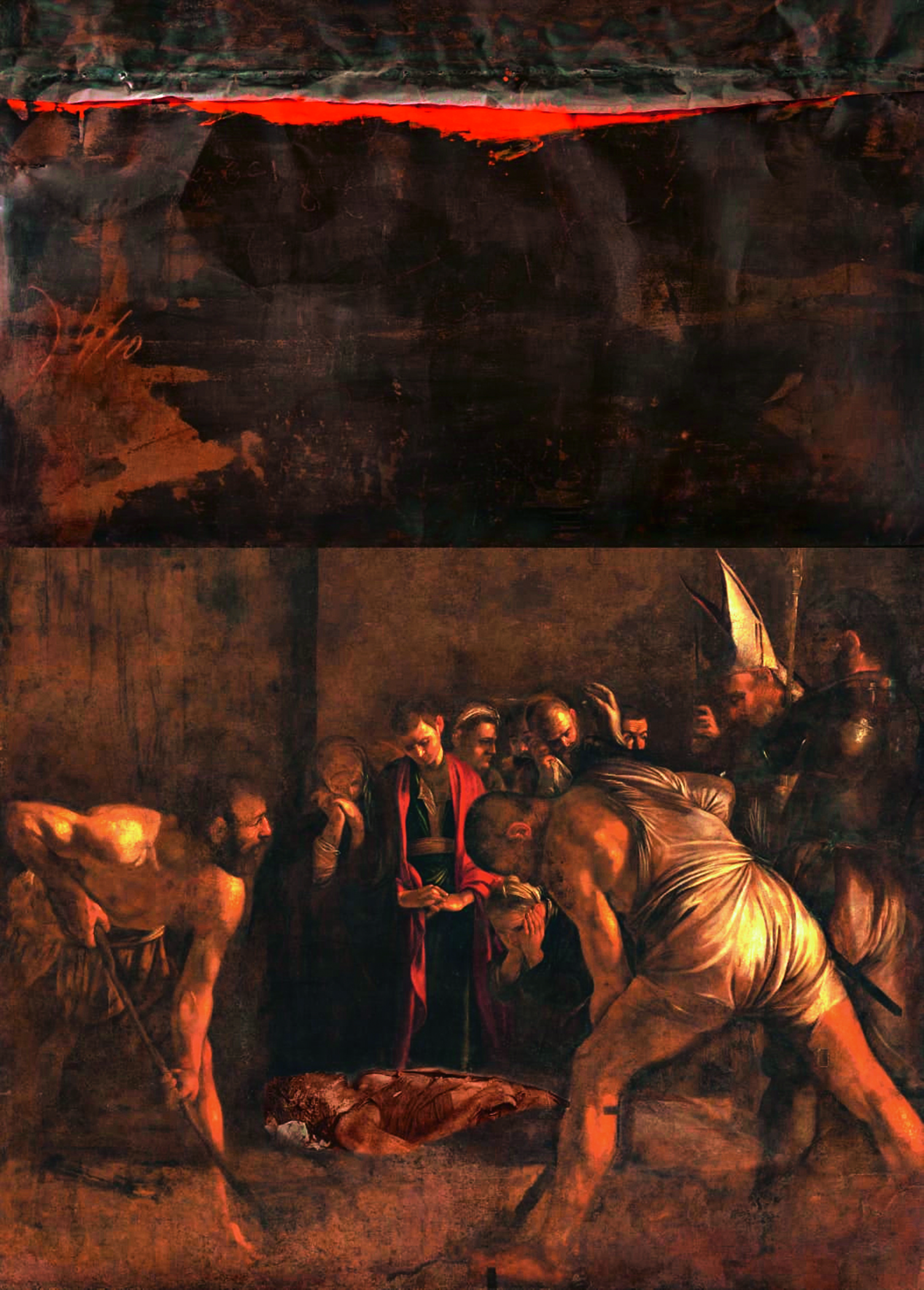

Sentivo che la chiave del dipinto era nella larga zona superiore, quella della roccia, con la curva dell’orecchio di Dionisio, dove il pittore si era fermato a una stesura catramata. Inutile aggiungere altro; ma, nelle mie riflessioni su quello sfondo inespressivo, inerte, sporco, macchiato, era irresistibile il paragone, la sovrapposizione, con sacchi, ferri ammaccati, cretti, di Alberto Burri: materia inerte, sorda, inespressiva.

Così ho immaginato, nella mia elaborazione grafica che apre questo servizio, di sostituire il corpo di Lucia con quello di Pasolini e il fondo con la celebre opera di Burri Ferro SP, attraversata da una ferita colmata di colore rosso: lamiere di ferro saldate, sfiorate da una luce di tenebra. Nessun artista ha restituito la materia inerte con la stessa brutale energia. Materia spenta, inespressiva. Nel grande quadro di Caravaggio si stratificano dolore, impotenza, memoria. Occorre arrivare a un tempo crudele come il nostro perché quelle intuizioni si rivelino, si traducano nel linguaggio moderno delle forme, conferendo al telero di Caravaggio il significato del rito sacrificale di un’opera di Hermann Nitsch: Caravaggio, il contemporaneo.

Al corpo originario della mostra, sintetizzato dalla crasi Burri-Caravaggio-Pasolini, si aggiungono due settori della mostra. Una serie di Lucie, non casuali riflessioni pittoriche di matrice caravaggesca, di Nicola Samorì, che lavora alla forma e alla materia di dipinti di superficie lacerata, ferita, sfigurata: pensieri mistici, se vogliamo, di un pittore coltivato e compiaciuto, ma attraversato dal pensiero della morte, della corruzione dei corpi in una mistica trasfigurazione della materia. Pittura sorda e splendente come le Coplas, le strofe poetiche di Juan de la Cruz: «L’anima che vuole salire sul monte della perfezione deve rinunciare a tutte le cose». «Coplas del alma que pena por ver a Dios».

A fianco dell’esperienza mistica di Samorì, attraverso lo spunto delle nature morte caravaggesche del maestro di Hartford, la mostra si apre a un tripudio di nature morte, vitalistiche e lussureggianti, di Luciano Ventrone, capolavori di pittura concettuale contrabbandata per iperrealismo, ovvero suprema pittura della realtà. La mostra – Caravaggio, Guido Cagnacci, Burri, Pasolini, Nicola Samorì, Luciano Ventrone e poi un’anoressica ragazza di Margherita Manzelli – è una fuga dalla realtà con diversi strumenti, con una sola ossessione.