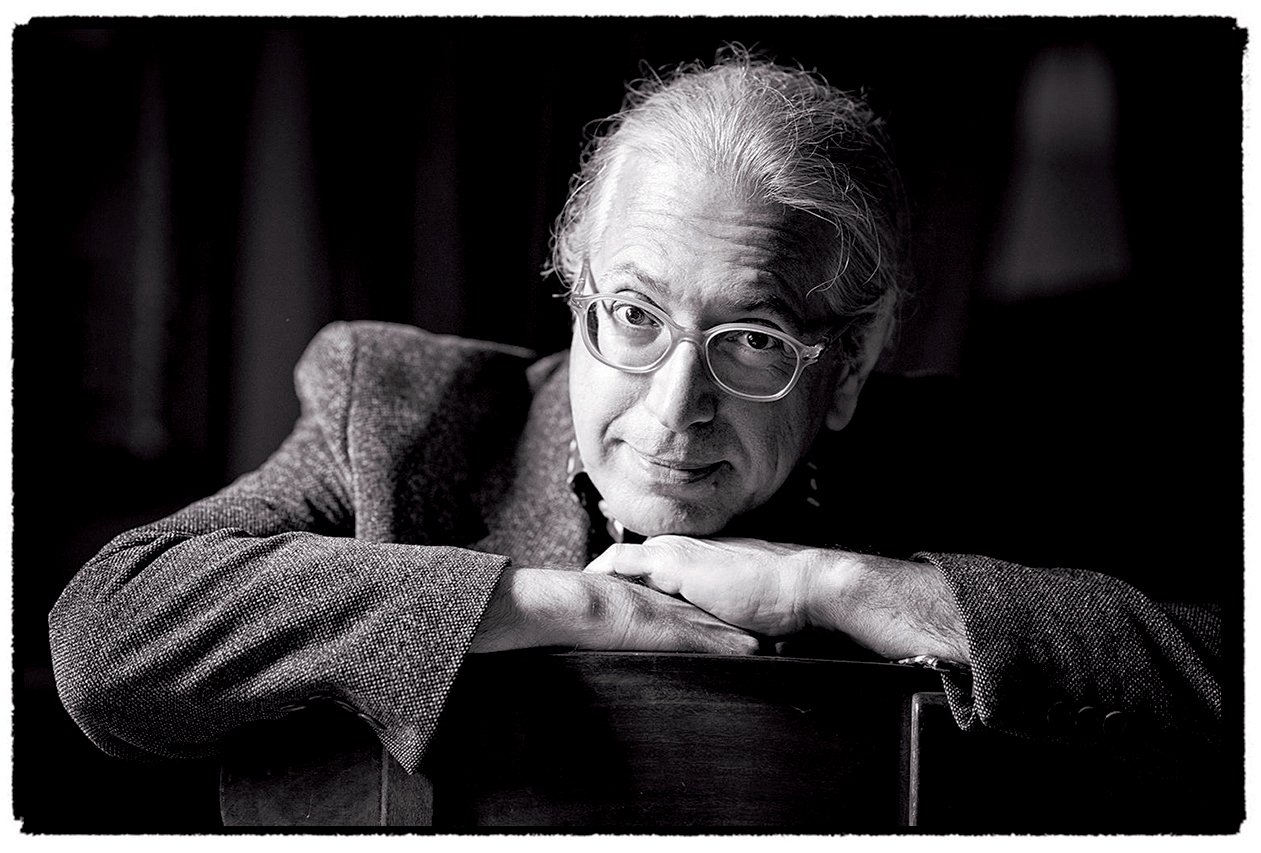

Ha ritratto i grandi musicisti, da Lucio Dalla a Paolo Conte a Lou Reed, ma anche personaggi dell’attualità come Indro Montanelli o Gianni Agnelli. Ma ha uno stile che non «aggredisce»: va in profondità, più di molti colleghi, e coglie nei suoi soggetti gli attimi di felicità.

Guido Harari è un uomo simpatico. Le sue fotografie sono prove tecniche di amicizia. L’ha fatto con me, che dovevo essergli antipatico. Ciò che conta, quando gli si è davanti, davanti al suo occhio, è il clima che stabilisce anche con chi resta altrove, cioè sta dalla propria parte, ricusando di essere inghiottito dal suo obiettivo, rifiutandosi di essere complice. Non c’è strada. Harari assorbe anche un dinosauro e tutti i rinoceronti che ha incontrato. Il suo metodo è quello del passatore cortese. Pronto all’agguato, con cortesia ed eleganza. L’importante è mangiarti, derubarti senza disturbarti, condurti alla resa. Le vittime del passatore ringraziavano di essere derubate. Era una espressione di reciproca cortesia. Stefano Pelloni, «il Passator cortese, re della strada, re della foresta». Guardate la faccia di Vasco: ammansito; guardate la faccia di Paolo Conte: conquistato; guardate la faccia di De André: tranquillo come non è mai stato. Harari rassicura, sorride, rapina, conquista. L’operazione sarà breve, indolore. Perfino Lou Reed è sereno, pacificato, intenerito con Laurie Anderson. Sa di essere in mani sicure. Quelle di Harari.

Harari non cerca lo scontro, non vuole conflitti, non ruba l’anima. Troppo scomodo. Non c’è niente di più profondo della superficie. Avete presente August Sander? I suoi ritratti sono storie di una vita, di complessità, di difficoltà, di conquiste. I ritratti di Harari sono istanti di felicità. Dolore e sofferenza sono aboliti. Harari non incontra dolenti; e, se afflitti, si consolano. Ricordate Paul Strand, e il suo Paese, diventato Spoon River? Strand sapeva di fotografare dei viventi temporanei, destinati a essere morti. Gesualdo Bufalino, ne Il tempo in posa, riesce a decifrare, nella fotografia di un ragusano di mezza età, il titolo del libro: Quando noi morti ci destiamo, di Henrik Ibsen.

I personaggi di Harari non possono morire. E neppure invecchiare. Gli è impedito. Harari ha inventato l’eterno presente. Pensate a Cecil Beaton, a Richard Avedon, a Irving Penn. Statuari anche nella cronaca, nella moda, nella intimità. Allontanano e deificano. Avedon vince quando ti trova impreparato, non vuole coinvolgere né essere coinvolto. C’è una fotografia sorprendente di Marilyn Monroe fatta da Avedon. La storia dietro quella foto è che quando Marilyn ha chiesto: «Ci siamo?», Avedon ha risposto: «No». Ed è allora che ha scattato la foto. In quel momento Marilyn aveva abbassato la guardia: non ha il viso felice, non è un’attrice, è solo una persona che si è persa all’interno della propria anima. Penn ti vuole nell’angolo, scomodo. Il suo sguardo non è mai affettuoso, è implacabile: «Posso essere ossessionato da qualsiasi cosa se la guardo abbastanza a lungo. Questa è la maledizione di essere un fotografo».

Harari, tranquillo, ti mette comodo, smussa anche l’angolo, ti fotografa in poltrona anche se sei in piedi. Il suo mondo è un mondo di buoni. Alcuni cercano il limite, l’ansia, il difetto; Harari ammansisce anche i feroci. Troverebbe il lato gentile di Matteo Messina Denaro, quello dei selfie con i pazienti all’ospedale. Tutte le parole consumate per la fotografia di inchiesta, di denuncia, di critica sociale evaporano davanti ai ritratti di Harari. Tutti umani, troppo umani. Vicini. Mai sordidi, meschini, invidiosi. Harari non vede il lato nascosto, non vuole vederlo, non c’è. Egli fa che non ci sia. Il suo è il libro degli amici, che non tradiscono. E se tradiscono, tradiscono altri e altrove. Davanti a lui sono disarmati, sono disponibili, sono gentili. Difficile farsi un autoritratto. Come farebbe il passatore cortese a rapinarsi?

Tutto ciò non vuol dire che Harari eviti di indagare le profondità, intercettare i turbamenti e i pensieri oscuri. Ma il problema non è suo. A chi interessano i tormenti di Patti Smith? O di Bob Dylan? O di Dario Fo? O di Marcello Mastroianni? O di Enzo Jannacci? Ad Harari e a noi interessano l’intimità, la confidenza, la complicità di personaggi naturalmente lontani, che lui avvicina per noi. Sono la consuetudine, la confidenza che abbattono muri, distanze. Harari travolge la «turris eburnea» nella quale tutti noi ci rifugiamo. Ha le chiavi.

Ecco: le sue fotografie sono le chiavi con le quali entra nella nostra intimità. E la rivela. Rivelazioni dunque sono le sue fotografie. Non va bene per i giornali, Harari, perché il suo non è il tempo delle cronache. È il tempo della nostra essenza felice, l’unica per cui vale la pena di vivere, l’unica per cui abbiano significato la gloria, la fama, il successo. E quando li hai, non hai diritto di lamentarti, di stare male. Con Harari tutti ridono. Ti guardano tristi coloro ai quali non è successo niente. Come scrive Montale a Esterina, minacciata dai suoi vent’anni: «Ti guardiamo noi, della razza di chi rimane a terra». Harari lo conferma, fotografandola: «Hai ben ragione tu! / Non turbare / di ubbie il sorridente presente. / La tua gaiezza impegna già il futuro / ed un crollar di spalle/dirocca i fortilizi / del tuo domani oscuro. / T’alzi e t’avanzi sul ponticello / esiguo, sopra il gorgo che stride: / il tuo profilo d’incide / su uno sfondo di perla. / Esiti a sommo del tremulo asse, / poi ridi, e come spiccata da un vento / t’abbatti fra le braccia / del tuo divino amico che t’afferra». Ecco: Harari.