Sono gli imprenditori dei nostri tempi. Che puntano solo a massimizzare i profitti, senza curarsi delle ricadute del loro esproprio proprietario.

Sono trascorsi quasi cinquant’anni da quando Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani scrissero Razza padrona. Il libro raccontava il tramonto dei vecchi padroni, cioè l’indebolimento dell’imprenditoria privata italiana, e l’ascesa di una borghesia di Stato in grado di condizionare non solo l’economia, ma anche la politica.

Dagli anni di Enrico Mattei, l’ex partigiano che inventò l’Eni, si era passati a quelli di Eugenio Cefis, l’uomo che tra il 1971 e il 1977 fu presidente di Montedison, cioè della chimica italiana. Le Partecipazioni statali erano il perno di un sistema e i cosiddetti boiardi di enti chiamati Eni, Iri, Efim, Egam ne erano gli interpreti incontrastati. Quella a cui assistemmo fu una stagione di saccheggio delle casse dello Stato, perpetrata da manager spregiudicati all’ombra della classe politica, con migliaia di aziende partecipate e ramificazioni in ogni settore, da quello dell’industria pesante ai trasporti, dalle telecomunicazioni alla grande distribuzione e all’alimentare, dalle miniere ai surgelati. Oggi, quella stagione è definitivamente conclusa, anche se qualcuno, con Alitalia, Ilva e altre grandi aziende in crisi, sogna di rinverdirne i fasti e, soprattutto, i guasti.

Tuttavia, a quella razza padrona magistralmente descritta cinquant’anni fa da Scalfari e Turani, il cui ultimo sopravvissuto è a torto o a ragione rappresentato da Domenico Arcuri con Invitalia, è subentrata una «razza predona» ovvero una categoria di imprenditori privati che, senza troppi scrupoli, punta a massimizzare il profitto. Che un industriale o un finanziere cerchino di aumentare gli utili della propria azienda non è certo un reato. Anzi: più un’impresa guadagna e più, se i profitti sono reinvestiti nella società, si rafforza e aumenta le proprie prospettive. Lungi da noi, dunque, criticare un imprenditore che abbia fatto fruttare il capitale investito, incrementandolo. Ma un conto è far crescere un’azienda, allargarne gli orizzonti e le quote di mercato, un altro è spogliarla per riscuoterne anno dopo anno lauti dividendi, a scapito degli investimenti.

La storia che raccontiamo in questo numero di Panorama non è una storia di successo imprenditoriale, di un’azienda che cresce grazie alle intuizioni dei propri manager e alle scommesse di un investitore. Quella ricostruita da Giacomo Amadori, ripercorrendo l’indagine che da oltre due anni sta conducendo la Procura di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, è la storia di un’imprenditoria rapace, che punta a massimizzare i profitti, senza andare troppo per il sottile e senza curarsi di quali siano le ricadute di un esproprio proprietario perpetrato per anni.

Le autostrade, per di più, non erano e non sono di proprietà della famiglia Benetton, principale esponente della razza predona di cui ci occupiamo in copertina. Perché le autostrade, cioè il core business della società partecipata con una quota di maggioranza dal gruppo di Ponzano Veneto, sono di proprietà dello Stato, costruite nel corso degli anni con i soldi dei contribuenti, cioè degli italiani. Nel 1999, quando a Palazzo Chigi governava Massimo D’Alema, la società concessionaria della gestione autostradale, cioè Aspi, fu venduta per fare cassa e tappare le falle nei bilanci dell’Iri, cioè di uno di quei colossi della razza padrona raccontata da Scalfari e Turani.

Peccato che ad accaparrarsi Autostrade furono gli esponenti di un gruppo che oggi, dopo aver letto le trascrizioni delle intercettazioni disposte dalla Procura di Genova, non a torto può definirsi una razza predona. Già si sapeva che i Benetton avevano incassato una montagna di quattrini sotto forma di dividendi: da quando è stata privatizzata, la gallina dalle uova d’oro chiamata Autostrade ha covato quasi 7,5 miliardi di utili, gran parte dei quali sono stati distribuiti sotto forma di dividendi alla famiglia dei maglioni a colori o sono serviti a finanziare le acquisizioni del gruppo.

Però, scorrendo i brogliacci, leggendo le considerazioni degli stessi manager di Ponzano Veneto e le frasi di alcuni esponenti del clan multimiliardario, si ha una sensazione di disagio che va oltre ciò che fino a ieri si era percepito. Certo, fin da subito i Benetton erano parsi inadeguati di fronte alla tragedia delle 43 vittime del ponte. Nessuno di loro si era precipitato a Genova per esprimere il cordoglio per quella strage annunciata, nessuno aveva scelto di interrompere le proprie vacanze, ma anzi il giorno dopo il disastro non avevano ritenuto necessario neppure disdire la festa di Ferragosto a Cortina. Dopo settimane, uno dei fratelli aveva sentito il dovere di esprimere qualche parola sul Corriere della Sera, ma non per chiedere scusa ai familiari delle vittime, bensì per difendersi e respingere ogni accusa.

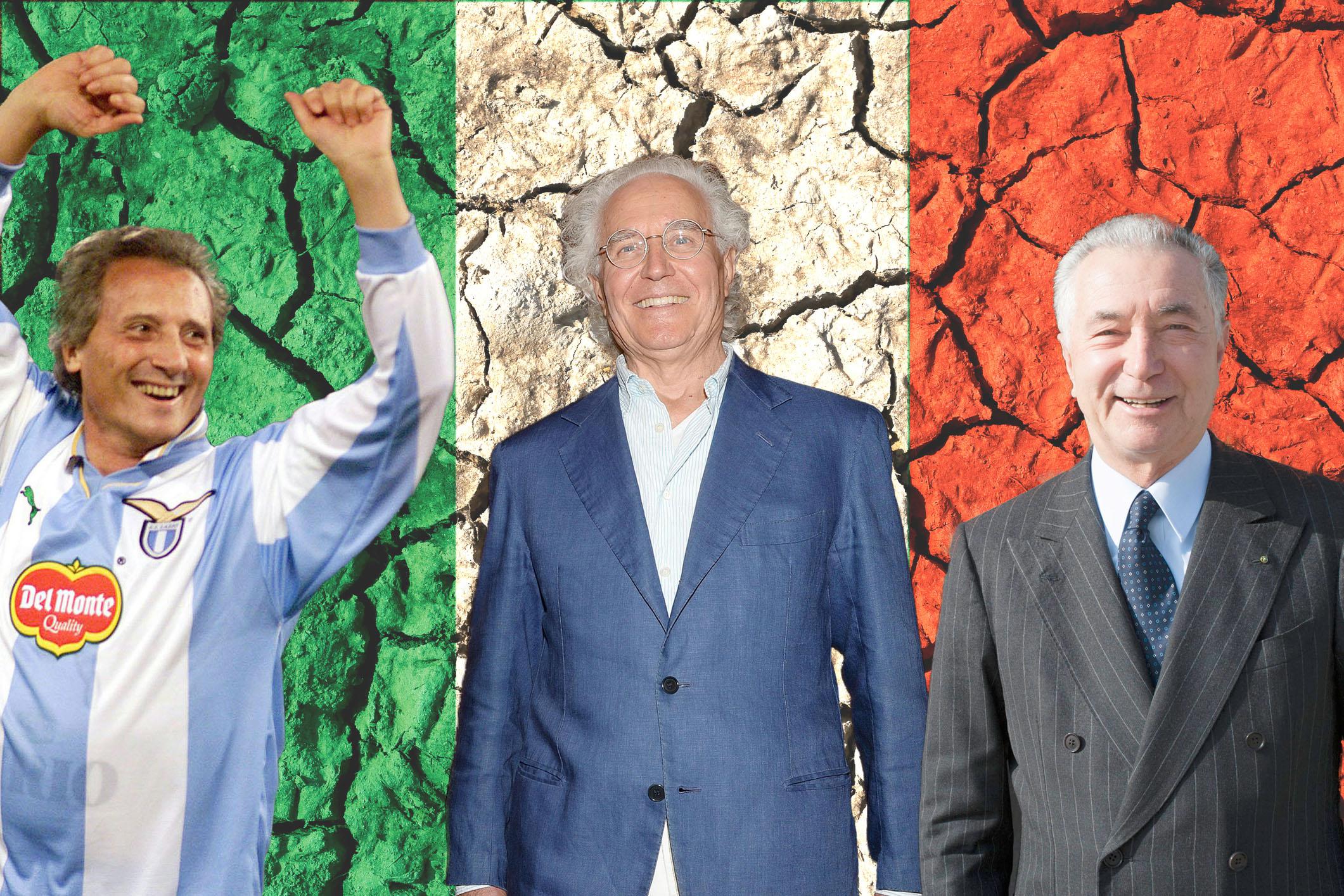

Tuttavia, l’immagine che se ne trae leggendo gli atti dell’inchiesta giudiziaria va oltre il cinismo dell’insensibilità mostrata nei giorni dopo il crollo. Frase dopo frase, si ha il quadro di una classe imprenditoriale rapace, che con spregiudicatezza persegue i propri scopi. Ma se i Benetton incarnano meglio di chiunque altro la nuova razza predona, ci sono anche altri imprenditori che per decenni hanno imperversato a spese degli investitori. I loro nomi ricorrono spesso nelle cronache giudiziarie, ma nonostante i processi e le condanne, quasi nessuno di loro finirà in carcere.

È il caso di Gianni Zonin, condannato di recente a sei anni e sei mesi per il crac della Popolare di Vicenza. O di Sergio Cragnotti raggiunto in questi giorni, dopo vent’anni, da una sentenza definitiva per il fallimento del gruppo Cirio: i cinque anni e tre mesi che gli sono stati inflitti è certo che non li passerà dietro le sbarre, perché a 81 anni potrà beneficiare dei domiciliari. Infatti, accanto a una razza predona, ne esiste una di impuniti.