Perché i giganti della rete non pagano tasse commisurate agli enormi guadagni realizzati, specialmente durante la pandemia? Nel Vecchio continente, a partire dall’Italia, questo obiettivo sembra irraggiungibile.

Tutti la vogliono, ma nessuno si prende la briga di scriverla, con la scusante di aspettare un’intesa internazionale. E dire che, secondo autorevoli esponenti del Pd oggi al governo, la web tax potrebbe portare circa cinque miliardi di euro in più solo di gettito Iva. A parole l’imposta per i giganti del web, da Amazon a Google senza dimenticare Facebook, Booking e Uber, è indicata come una priorità per cancellare l’onta di colossi dell’online che fanno affari d’oro, lasciando solo le briciole – 42 milioni di euro nel 2019 – al fisco italiano. Un controsenso, se si pensa al livello di imposizione fiscale sopportato dalle imprese italiane. Ma dietro i buoni propositi politici sulla web tax, c’è un sostanziale vuoto.

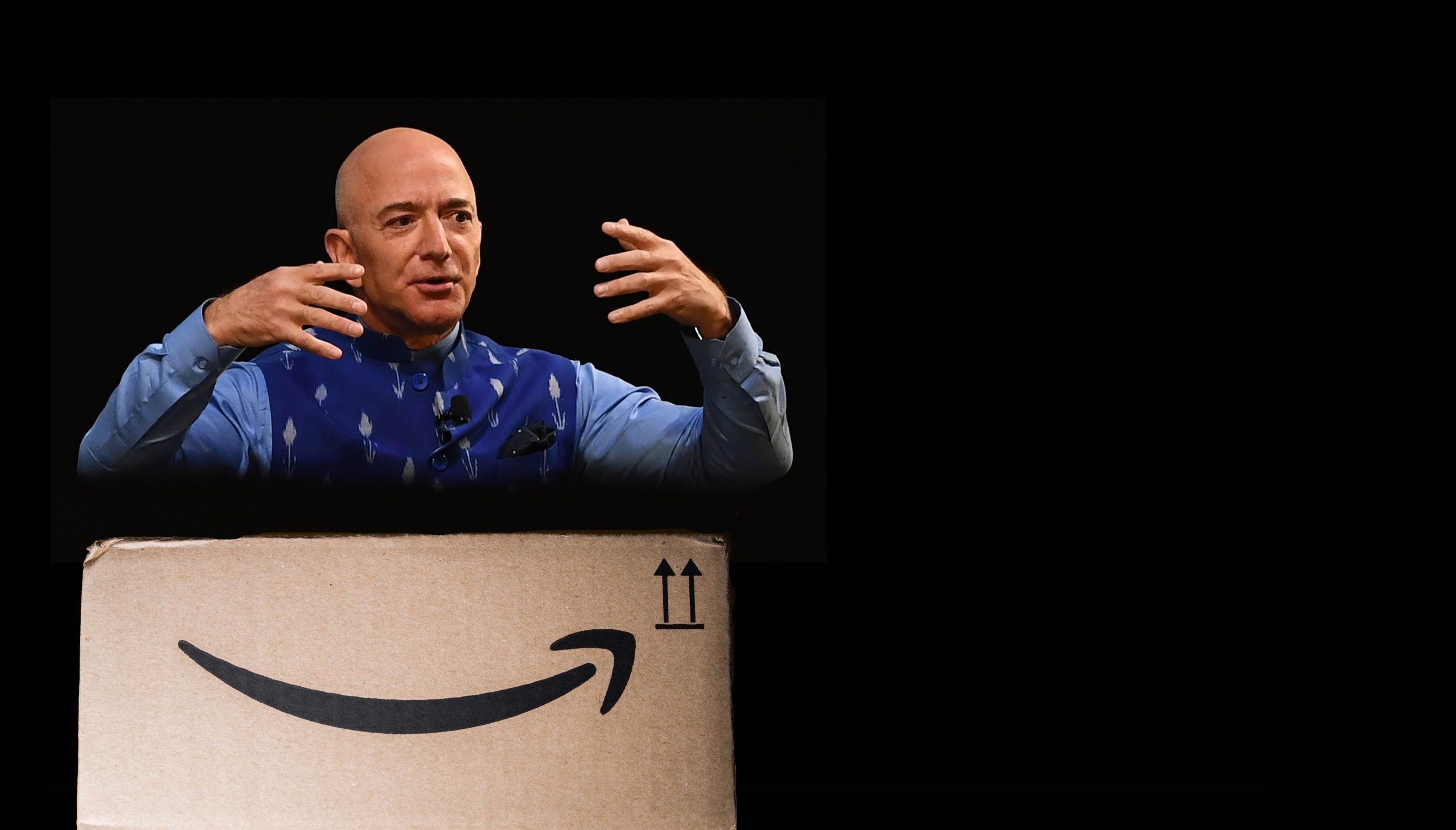

Tanto per rendere l’idea dell’imponenza del fenomeno, secondo i dati del Politecnico di Milano diffusi a novembre, solo per la pubblicità online nel 2020 la stima del giro d’affari dei big, i cosiddetti Over the top (Ott), è di 2,4 miliardi di euro. E dal conteggio è esclusa l’attività di e-commerce, come quella di Amazon, che con la pandemia ha vissuto un boom: i ricavi complessivi sono aumentati del 37% nel terzo trimestre del 2020, per un totale superiore a 96 miliardi di dollari, ben tre miliardi sopra le migliori previsioni formulate dagli analisti. In Italia, stando uno studio di Ecommerce foundation, Amazon ha movimentato 2,3 miliardi di euro sulle vendite online. E la ricerca risale al 2018.

La difesa da parte della società di Jeff Bezos è granitica: «Paghiamo il dovuto». Ed è vero, in assenza di una normativa diversa, ossia di quella web tax per cui servirebbe una reale volontà politica. «L’approccio strategico per affrontare il tema richiede una risposta da parte degli Stati condivisa, multilaterale e coordinata a livello europeo e sotto l’egida tecnica dell’Ocse» spiega a Panorama Alessandro Valente, co-chairman del WG International Association of Financial Executives Institutes. Solo che l’accordo internazionale sta diventando la foglia di fico dietro cui nascondere il problema, perché gli sviluppi internazionali, dall’Ue all’Ocse, procedono a passo di tartaruga.

Ed ecco che le intenzioni italiane dovrebbero manifestarsi, stando alle promesse fatte. Lo scorso giugno, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva mostrato i muscoli, sostenendo che «la posizione dell’Italia sulla digital tax non cambia» e aggiungendo: «Con Francia, Spagna e Regno Unito siamo determinati a continuare a lavorare per una soluzione entro il 2020, come deciso dal G20».

Ma l’anno è finito senza novità. In Italia resta in vigore la mini web tax, che era stata già approvata nel 2018 ed era slittata per l’assenza dei decreti attuativi. La misura, diventata esecutiva dallo scorso gennaio, prevede il prelievo del tre per cento per le aziende con ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La stima del Mef, criticata da molti analisti, era quella di un gettito di circa 700 milioni di euro.

«Il tre per cento è un prelievo da bancomat, una soglia ridicola. Per inquadrare l’argomento, bisogna dire che parliamo di realtà con fatturati sopra il miliardo di euro e hanno a malapena un centinaio di dipendenti in Italia», dice a Panorama Carlo Noseda, presidente di Iab Italia, da anni attivo sul tema. C’è un esempio chiarificatore: Google ha un volume di affari sul territorio italiano stimato in 1,4 miliardi di pubblicità.

Per affrontare la questione «è necessario avviare studi di settore imparziali, sotto la guida dal Mef. Così si possono conoscere le reali capacità contributive degli Ott. Il problema non è punire queste aziende, ma avere una tassazione adeguata» aggiunge Noseda. L’attuale web tax non ha solo un prelievo irrisorio. C’è un’ulteriore difficoltà sollevata dalla legge in vigore. Il direttore dell’Osservatorio sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro, spiega come l’imposta finisca per danneggiare i consumatori. «Il presupposto delle web tax è fragile.

Questa imposta è un prelievo sui ricavi delle vendite online ed è stata introdotta una sorta di addizionale dell’aliquota Iva, che ricade sui consumatori che acquistano online». Valente muove un’altra osservazione: «Tassando il web indiscriminatamente si potrebbe penalizzare la crescita di un settore in espansione soprattutto per le start-up digitali». Il deputato della Lega, Massimo Garavaglia, chiede in questo senso uno sforzo: «Lo sviluppo dell’e-commerce non va demonizzato. Bisogna incentivare la creazione di piattaforme locali, esperienze che stanno già nascendo. Il governo dovrebbe impegnarsi su un fiscalità di vantaggio. Bisogna investire sull’energia e farlo con fantasia».

Dal governo arriva, però, una difesa d’ufficio della normativa: «La struttura dell’imposta appare già particolarmente adatta a intercettare e assoggettare a imposta i ricavi delle Web soft companies risultando, peraltro, del tutto in linea con le indicazioni della Commissione europea» ha spiegato il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, rispondendo a un’interrogazione presentata alla Camera. Questa timidezza sul tema cozza con il fatto che, nella scorsa legislatura, la battaglia per una vera web tax ha visto in prima linea l’attuale ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

«Tutti gli affari che fai nel nostro Paese che fatturino 100 milioni o un miliardo di euro devono pagare le relative tasse qui» scandiva l’allora deputato del Pd. «Il settore erode ogni anno al nostro erario circa 32 miliardi di base imponibile, pari a 5 miliardi di gettito fresco solo considerando l’Iva» sosteneva Boccia. Ed era il 2017, quando il fenomeno era ben più ridotto rispetto a oggi.

L’accelerazione è stata notevole, ma una vera web tax resta un miraggio. «Le lobby tengono in scacco la politica, non c’è altra spiegazione. Si discute del cenone di Natale, e poi si lascia un monopolio in mano a un’azienda statunitense» incalza Noseda.

In Parlamento, comunque, qualcosa si muove nell’ambito della stessa maggioranza. «Ci vuole più coraggio. L’attesa di una decisione internazionale rischia di favorire, per troppi mesi, questi colossi» osserva Luca Pastorino, deputato di Leu, che ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per l’introduzione di una web tax più incisiva. «Nessuno vuole fare persecuzioni verso le grandi società» aggiunge il parlamentare. «Si tratta di un legittimo sforzo per tutelare le imprese italiane.

A maggior ragione in una fase così critica sotto il punto di vista economico, per cui sono stati necessari numerosi decreti Ristori». Dunque, conclude Pastorino, «è necessario garantire la tracciabilità dei pagamenti di questi servizi e far dotare di una partita Iva italiana i soggetti che operano online, fino all’approvazione del tanto atteso accordo internazionale».

Sul tavolo ci sono altre proposte, come quella avanzata da Iab Italia: una tassazione del 15-20% per chi investe sul digitale. «Sarebbe anche un adeguato stimolo agli investimenti. Così potremmo avere un Alibaba o un Google in Europa e in Italia» chiosa Noseda. La richiesta è quella di uno scatto in avanti, ma pure sul fronte europeo la situazione sembra orientata al rinvio.

Il motivo? Gli Usa non vogliono vedere penalizzare le loro aziende. «Gli Stati Uniti hanno apertamente osteggiato la web tax minacciando pesanti ritorsioni commerciali nei confronti dell’Italia» ammettono dal Mef.

Stagnaro non vede prospettive di miglioramento su questo versante: «L’eventuale manovra europea sulla web tax potrebbe essere indicata come violazione delle norme sul libero commercio. Già l’amministrazione Obama aveva iniziato un confronto serrato con l’Ue, portato avanti da Donald Trump. Ora l’introduzione di nuove imposte sarebbe un dito negli occhi alla nuova amministrazione Biden». Così si torna punto e daccapo, con i giganti dell’online salvi. E le imprese italiane costrette a chiedere i ristori.