C’è quella «pubblica» che il buon governo – un’istituzione molto rara – cerca di raggiungere per i suoi cittadini. C’è poi quella «privata», incerta, utopistica, fatta di ricerca senza fine. È proprio La dimensione in cui incontriamo le paure, le inadeguatezze. E il disordine del mondo non ci aiuta. Una mostra Trento affronta l’argomento.

È possibile una «felicità pubblica»? È molto difficile. È l’obiettivo del Buon governo; ed è una utopia, raccontata in pittura da Ambrogio Lorenzetti nel palazzo pubblico di Siena. Nella storia dell’arte italiana è la prima testimonianza di soggetto non religioso ma politico e filosofico. Il presupposto dottrinale è nel pensiero di un filosofo come san Tommaso d’Aquino che riconosce la gerarchia dei princìpi e dei fatti, delle cause e degli effetti e pone come caratteri fondamentali dell’ordine politico l’autorità e la socialità, approfondendo il concetto aristotelico della naturalità della socievolezza umana.

Anche a Trento, nella torre dell’Aquila, nel Castello del Buonconsiglio, i mesi raccontano la laboriosità dell’uomo. Questi affreschi descrivono la situazione economica, sociale e politica del Trentino tra il 1300 e l’inizio del secolo successivo. Si avvicendano passatempi dei nobili, e i contadini che coltivano i campi. E c’è grande attenzione per il succedersi delle stagioni: il paesaggio invernale con il bianco dalla neve diventa florido di vegetazione in primavera, i raccolti estivi sono rigogliosi dell’attività agricola, mentre gli alberi in novembre mostrano le foglie secche che sono cadute sul terreno. Così ancora oggi, non so Siena, ma Trento può celebrare la felicità pubblica per il Buon governo dell’amministrazione provinciale e la laboriosità dei trentini grazie al privilegio dell’autonomia.

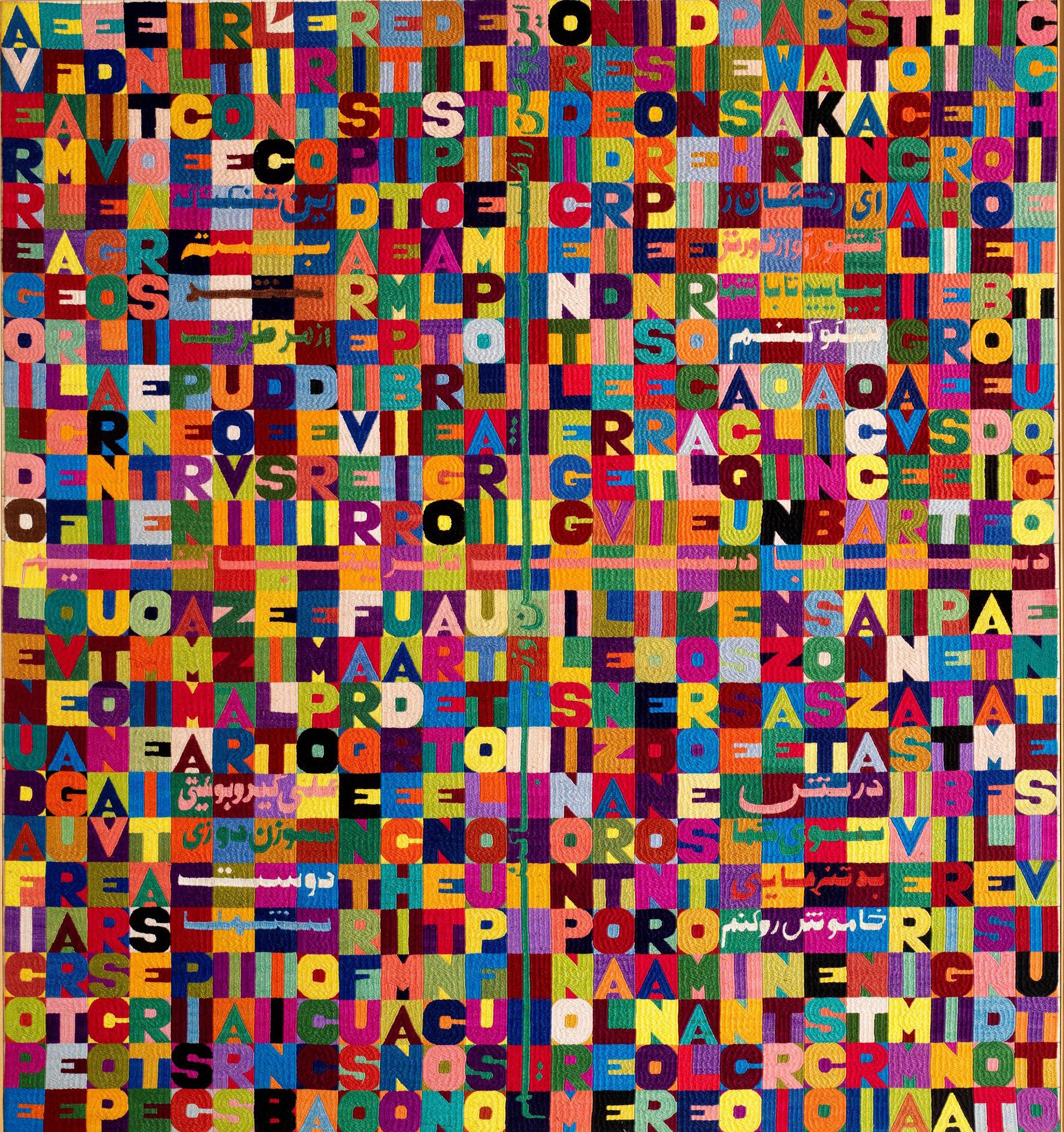

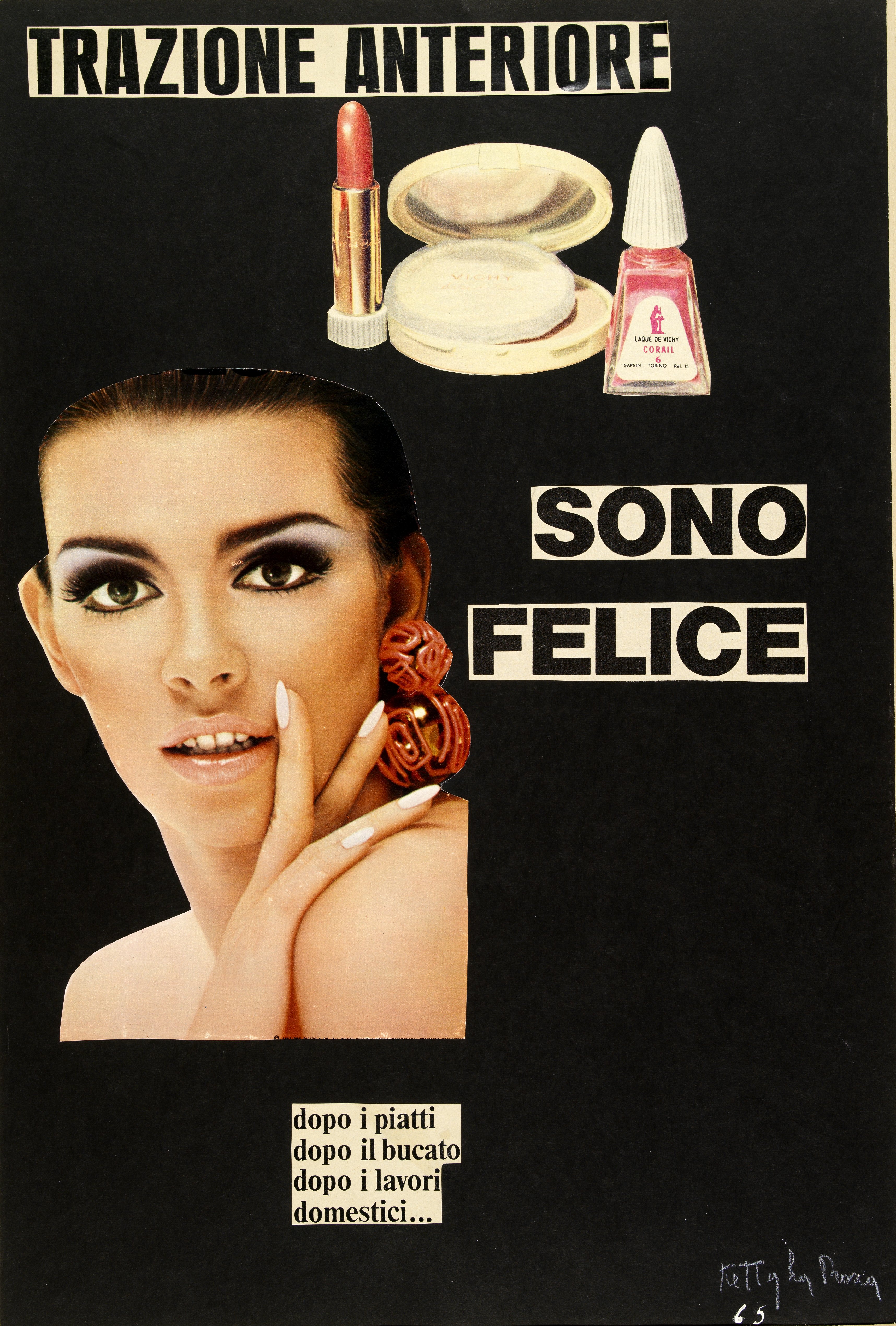

Una mostra sofisticata alla galleria Civica, con opere di artisti inquieti e dopo rasserenati, affronta il tema attraverso esempi di riabilitazione concettuale. Un percorso lucido e rigoroso di Gabriele Lorenzoni, scettico e coatto. Da Gianfranco Barucchello a Ketty La Rocca, da Mirella Bentivoglio a Maurizio Cattelan, da Alighiero Boetti a Maurizio Nannucci, da John Baldessari a Nan Goldin, da Lucia Marcucci a Gino De Dominicis. La conclusione è che la felicità pubblica è come il tentativo di volo dell’uomo: una speranza impossibile. Infelici redenti. La rappresentazione più eloquente dei confini della felicità pubblica come cura,come solidarietà, dialogo con gli animali è, in apertura nel video didascalico di Zapruder filmmakersgroup. Assistenza, ordine e pulizia nelle strade, inclusione, rispetto: possono bastare? Qui, a Trento, si può tentare di credere che bastino. Qui si festeggia un difficile equilibrio. Anche per questo ho suggerito di contrapporre a socievoli modelli e a esempi di felicità utopiche, emblematiche testimonianze, in questi tempi di crisi e di riconosciuto turbamenti, di inevitabili infelicità private, insensibili e indifferenti al buon governo. La condizione di disperazione individuale. E ho suggerito le esperienze estreme ed esemplari di scrittori come Emil Cioran e di Thomas Bernhard. Per il disagio si legga quest’ultimo, non convertito alla società rassicurante del benessere e del successo: «Quelle persone credono, poiché si sono fatte un nome e hanno ricevuto molti premi e pubblicato molti libri e venduto quadri a molti musei e pubblicato i loro libri presso le migliori case editrici e sistemato i loro quadri nei migliori musei, poiché questo Stato disgustoso ha concesso loro tutti i possibili premi e ha appeso al loro petto ogni possibile medaglia e decorazione, quelle persone credono per questo di essere diventate qualcuno, e invece, pensavo, non sono diventate nessuno».

E di Bernhard vanno condivise le osservazioni durante una passeggiata esilarante in cui uno che gli cammina accanto, si mette a tossire terrorizzandolo: «…ogni volta che lui tossiva io trattenevo il respiro per non essere contagiato, fino a quando tutt’a un tratto ho pensato che anch’io sono tisico e probabilmente molto più tisico del compagno di Joana e a un tratto ho cominciato a tossire assai più forte del compagno di Joana che camminava al mio fianco e che aveva smesso con la sua tosse non appena io avevo cominciato con la mia…». Impossibile non evocare tempi di infelicità pubbliche, con relativa incapacità di governarle, che abbiamo vissuto in tempi recenti.

Quanto a Cioran, il dolore e il turbamento si fanno certezza del disordine del mondo: «Che cos’è un essere? Come si può chiamare essere una figura inevitabilmente votata alla rovina, totalmente instabile e fragile? No, non c’è niente a cui aggrapparsi, da nessuna parte». E ancora: «Mi sono talmente addentrato nel Vuoto che basterebbe pochissimo per trasformarlo in Dio». Ovvero: «Tra la mistica e il nichilismo la differenza è puramente verbale, voglio dire che ogni esperienza del nulla è di ordine mistico». Così «non si può vivere né con Dio né senza Dio». Così, nel suo libro La tentazione di esistere, Cioran farà un bilancio: «Tuttavia, dobbiamo imparare a pensare contro i nostri dubbi e contro le nostre certezze, contro le nostre ubbie onniscenti, dobbiamo soprattutto, forgiando in noi un’altra morte, una morte incompatibile con le nostre carogne, acconsentire all’indimostrabile, all’idea che qualcosa esista… Il Nulla era senz’altro più confortevole. Com’è difficile dissolversi nell’Essere!».

Anche nel tempo delle felicità pubblica, l’infelicità privata è dominante. Disperati euforici.