Il richiamo della montagna si diffonde sempre di più. C’è chi molla tutto per andare ad allevare capre e yak, a produrre miele e lavanda, coltivare erbe officinali e grano saraceno o ad aprire un ecoresort a gestione familiare, autarchico e sostenibile. Of course. E il posto migliore per trasformare il desiderio in realtà è proprio l’Italia, dove i comuni classificati come «totalmente montani» (cioè con almeno l’80 per cento del territorio sopra i 600 metri di altitudine) sono oltre 3.500.

L’idea piace, ora più che mai. Anche se, per la verità, la tendenza al trasloco sulle Alpi o negli Appennini aveva preso quota già a partire dagli anni Novanta e dunque prima della pandemia. Dopo, l’interesse per i monti «isolati e sicuri» si è riacceso soprattutto grazie a coppie di giovani con alto livello di scolarizzazione e figli piccoli che, avendo trascorso il lockdown nello chalet dei nonni o nel rifugio affittato con Airbnb, hanno deciso di restare per qualche mese o, in certi casi, per sempre.

Risultato: in base ai dati Istat, oggi in montagna abitano più di 7 milioni di persone e secondo un’indagine di ForAlps, il gruppo di ricerca internazionale sull’immigrazione nelle Alpi, nel 2018 gli stranieri sarebbero più di un milione e mezzo, in gran parte inglesi e tedeschi, ma anche migranti e rifugiati. Dagli anni Duemila, poi, si sono moltiplicati gli incentivi regionali per favorire il ripopolamento e i progetti come ReStartAlp, della Fondazione Edoardo Garrone, avviato nel 2014 per promuovere l’imprenditorialità montanara under 40, che peraltro vanta un tasso di riuscita del 30 per cento. Più alto rispetto alla media nazionale, che sfiora il 10.

L’emergenza sanitaria ha reso le aree alpine e appenniniche più attrattive, ma, a scanso d’equivoci, va chiarito che più si va in alto e più la vita diventa dura; eppure, proprio per questo, risulta più formativa, meno stressante oltre che sana e piena di soddisfazioni. Niente favole alla Heidi, insomma. L’odierna «transumanza» non contempla esodi in località da olimpiadi invernali e spa con vista sui ghiacciai, ma trasferimenti in luoghi sfidanti, dispersi in contesti eccentrici rispetto alle cattedrali del patinato turismo da ski-lift: minuscoli borghi dove i valori sono il silenzio, la relazione immersiva con la natura, l’aria pulita, l’assenza d’inquinamento luminoso, un costo della vita più basso in media del 25 per cento e i vantaggi della micro comunità.

Mentre le criticità da affrontare – soprattutto nelle aree isolate – si chiamano inverni sottozero, acqua da centellinare, luce da fotovoltaico che va e viene, stufe e camini da alimentare, scuola, ospedale e shopping non proprio dietro l’angolo. E il lavoro da reinventare o da rimodulare rispetto a una realtà diversa da quella urbana.

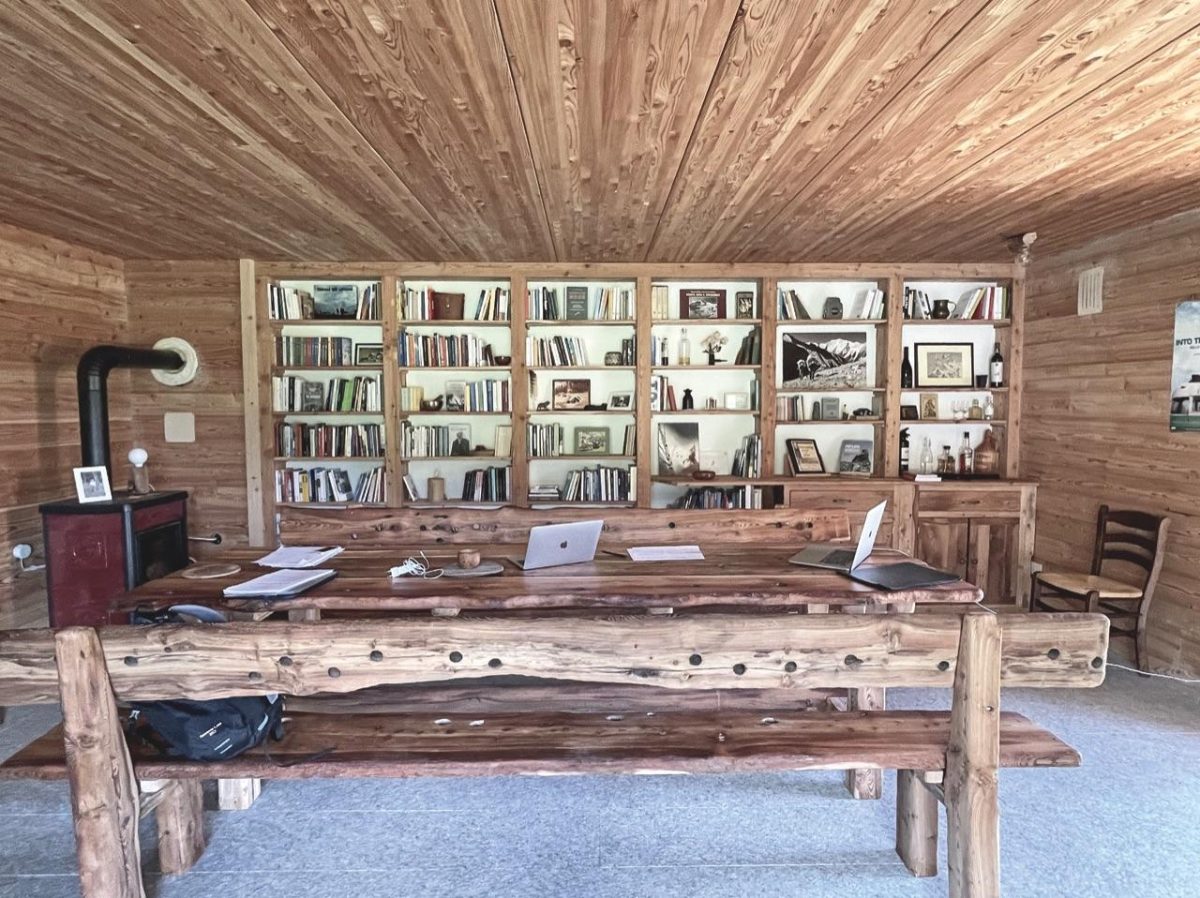

Sarà anche per questo che, a dar retta alle statistiche, su 100 persone che prendono la via delle Terre Alte, 90 tornano a valle. E i 10 eroici che non si perdono d’animo, cosa cercano? «Sono persone che vogliono cambiare orizzonte, la montagna è da sempre la palestra ideale per conoscere più a fondo sé stessi e mettere alla prova la propria resilienza», assicura Paolo Cognetti, vincitore nel 2017 dello Strega con Le otto montagne (Einaudi), il romanzo da cui è stato tratto l’omonimo film di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (nelle sale dal 22 dicembre), premio della giuria all’ultimo Festival di Cannes. Cognetti vive per sei-otto mesi l’anno nel suo alpeggio a 1.817 metri di quota a Estoul, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta), dove ha anche riconvertito una ex stalla in un ostello minimal con 12 posti letto, pensato per accogliere studiosi, ricercatori e operatori culturali: un edificio virtuoso in pietra e legno, selezionato fra i finalisti del concorso internazionale Constructive Alps che, grazie al progetto di riqualificazione coordinato da Andrea Di Franco, architetto e docente del Politecnico di Milano, risulta energeticamente autonomo grazie a un sofisticato sistema di riscaldamento geotermico e all’elettricità prodotta da 40 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Alla faccia delle bollette pazze.

Nel bestseller di Cognetti, il filo della narrazione si avvolge intorno alla ricostruzione a quattro mani di una baita che aiuta a cementare l’amicizia fra i due protagonisti, quasi a voler confermare nel gioco sottile dell’invenzione letteraria come l’architettura abbia dato un enorme impulso alla riscoperta degli ecosistemi montani in chiave di alternativa residenziale alle metropoli. «Sulla falsariga delle esperienze consolidate dell’Austria e della Svizzera, da qualche anno anche sulle montagne italiane si lavora soprattutto per la creazione di edifici performanti, abitabili secondo le esigenze della contemporaneità» puntualizza Antonio De Rossi, professore ordinario in progettazione architettonica e urbana e direttore della rivista ArchAlp e dell’Istituto di Architettura Montana (Iam) al Politecnico di Torino. «Per rivitalizzare i borghi alpini» aggiunge «non servono solo case ma anche biblioteche, scuole, centri per il coworking e strutture per la produzione, l’agricoltura e il turismo soft». È un po’ quello che è accaduto a Ostana, un insediamento occitano dell’alta Valle Po affacciato sul Monviso, provincia di Cuneo: nel 1921 ci abitavano 1.200 persone, alla fine del XX secolo erano scese a nove e oggi sono un’ottantina, grazie all’opera di rigenerazione edilizia e culturale che – ultima di una serie di successi – a settembre ha portato, dopo 50 anni esatti, all’apertura di un asilo nido nella Mizoun de la Villo (la casa del welfare alpino), progettata da Massimo Crotti, Antonio De Rossi e Luisella Dutto.

C’è però anche chi fra le pietre dimenticate delle Alpi esercita l’arte antica del restauro, come Paola Gardin e Maurizio Cesprini. Lei architetto e lui presidente di Canova, l’associazione fondata nel 1993 dall’americano Ken Maquardt nel cuore della Val d’Ossola con l’intento di salvare ruderi e creare un’originale accademia dell’architettura tradizionale lapidea (ma hanno anche rilanciato la coltivazione della segale e della canapa sativa, usata con la calce come isolante), Paola e Maurizio abitano a Ghesc, villaggio-laboratorio in cui si organizzano workshop con politecnici e scuole d’architettura di tutto il mondo e dove, con 25 mila euro e mille ore di lavoro, hanno ricostruito una delle otto case in rovina. E per altre sono partiti i cantieri. È qui che, nel 2018, è arrivato il loro Emil, primo bimbo nato nel borgo dopo ottant’anni. A dimostrazione che, concordano i genitori pionieri, «vivere in montagna è anche un investimento per il futuro».