Alla nascita, è possibile conservare le staminali del cordone ombelicale, utilizzabili, in prospettiva, per diverse malattie. Ma l’Italia, per leggi indeguate, sfrutta poco e male questa opportunità.

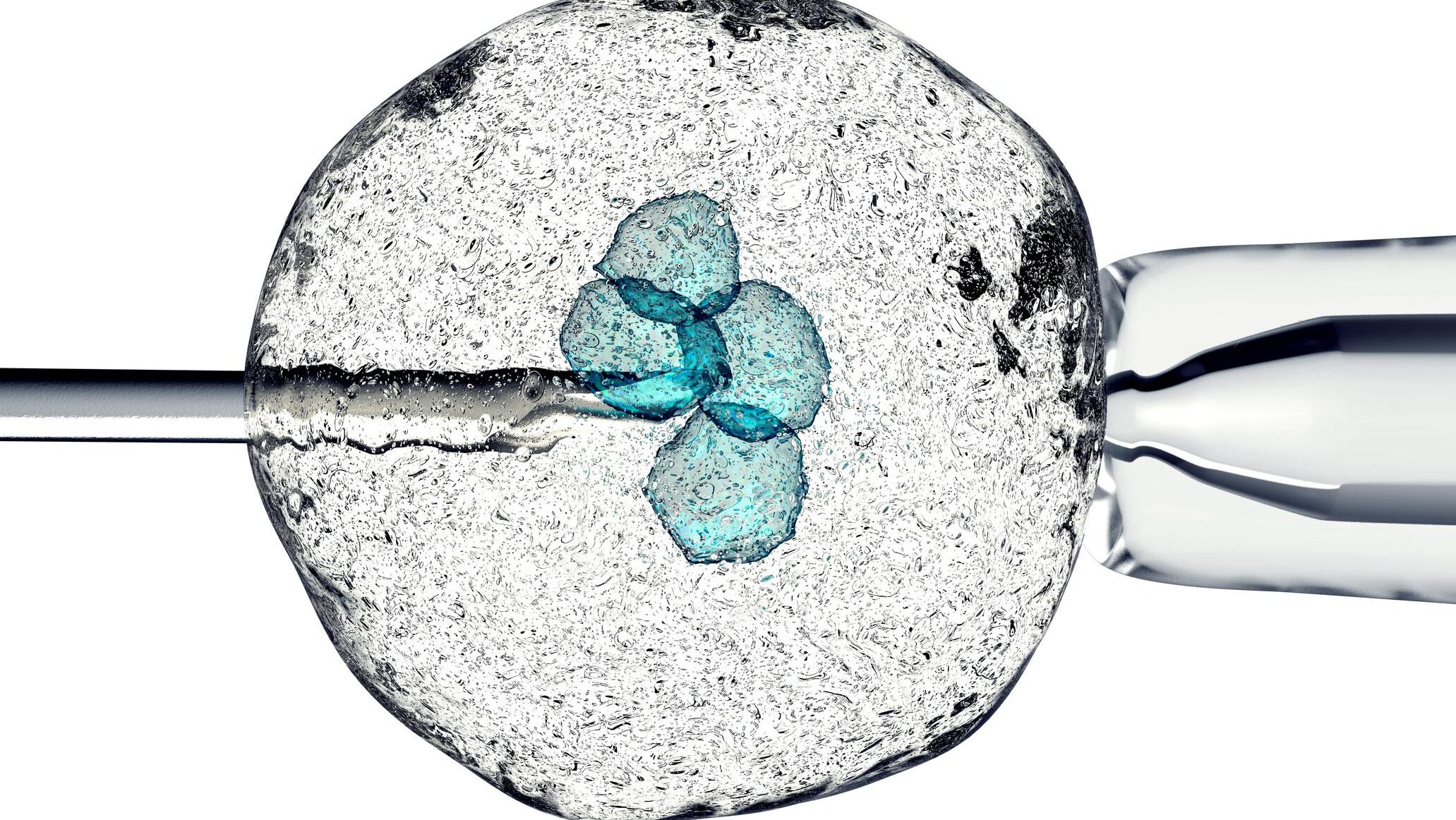

Si potrebbe dire che quando nasce un figlio, i genitori hanno a disposizione un piccolo tesoro. Sono le cosiddette cellule staminali ematopoietiche del cordone ombelicale, crioconservabili per la cura di varie malattie. Ma sarebbe meglio sostenere che è l’intera comunità a poter accedere al tesoro, visto che di una banca di staminali del cordone potrebbero giovarsi futuri malati compatibili con un trapianto di quelle cellule.

La prova del loro valore sta proprio nell’etimologia del termine «ematopoetico», composto dalle parole greche «sangue» e «creare»: con le cellule del cordone si possono generare tutte quelle del sangue e del sistema immunitario. Di fatto, in oltre 70 malattie, da leucemie, anemie, linfomi a tumori come neuroblastoma e mieloblastoma, è possibile ricorrere a un trapianto con buone probabilità di guarigione.

Negli ultimi mesi, si sono succedute diverse notizie che mostrano come l’Italia non sfrutti appieno questa risorsa. Al momento, a regolare la materia è un decreto legge 2009 per cui la donazione volontaria, anonima e gratuita del sangue del cordone ombelicale per garantire un livello essenziale di assistenza, è garantita dal Servizio sanitario nazionale (Ssn). Vengono messe a disposizione della comunità internazionale cellule staminali emopoietiche cordonali per il trapianto allogenico presso le 18 banche di sangue cordonale autorizzate sul territorio nazionale.

Lo stesso decreto consente anche la conservazione delle staminali cordonali a carico del Ssn per uso «autologo» dedicato al neonato o a un consanguineo, in presenza di specifiche situazioni patologiche o di rischio di malattia geneticamente trasmissibile. Sono casi di particolari patologie trattabili con trapianto di staminali del cordone, presentando una documentazione rilasciata dal medico specialista.

Al di fuori di questi casi, una famiglia che vuole tenersi le cellule staminali cordonali a uso privato in Italia è costretta o a rinunciare a tale preziosa «risorsa» biologica o a servirsi di una banca privata con sede all’estero. In quest’ultima eventualità, dovrà sostenere una spesa di circa 3 mila euro, eseguire alcuni esami diagnostici, ottenere un permesso della struttura sanitaria dove avverrà il parto e infine portare con sé l’attrezzatura per il prelievo inviata dalla banca.

Accade così che, in presenza di questo quadro normativo, venga raccolto soltanto il 4 per cento dei campioni: come dire che su 100 cordoni ombelicali 96 non possono essere usati per trapianti di cellule ematopoietiche. Per esempio, nel 2013, a fronte di 514.308 nascite, le unità raccolte erano 22.636. L’epidemia di Covid ha ulteriormente contratto la raccolta: il 2020 registrava una riduzione del 40 per cento sul 2019. Di poco più del 2 per cento dei campioni raccolti, il 70 per cento viene crioconservato in banche private e il 30 finisce in quelle pubbliche. Gli studi scientifici attestano la funzionalità del campione per 23 anni e 5 mesi, ma non ci sono evidenze su un periodo superiore a questo.

I problemi per chi decide di conservare le cellule del cordone per uso personale non finiscono qui. La maggior parte delle banche private non possiede l’accreditamento internazionale FactNetCord, che assicura l’efficienza della crioconservazione e la tracciabilità dell’intero processo. Chi incappa in una delle tante banche senza questa caratteristica, in caso di necessità non potrà ricevere un trapianto nei centri della Rete nazionale trapianti, che possono utilizzare solo staminali «bancate» nelle strutture nazionali e internazionali autorizzate.

«Non è nemmeno facile per le famiglie distinguere le vere biobanche dalle agenzie che operano da intermediari» spiega Luana Piroli, direttore generale della banca InScientiaFides, una delle poche accreditata FactNetCord. «Per ogni campione conservato lo Stato spende in totale circa 19 mila euro contro i 1.200 di una banca privata e deve sostenere 18 biobanche, quando tutto il resto dell’Europa ne possiede 26. A queste 18 fanno capo 200 ospedali, a volte attivi solo da lunedì a venerdì: se una madre partorisce di sabato e domenica rischia seriamente di non poter conservare il campione».

Tutto ciò fa capire che occorrerebbe una razionalizzazione della logistica e un incremento delle raccolte. Il fatto di avere molte più banche delle altre nazioni ci avvantaggerebbe, ma di fatto siamo il Paese che in assoluto conserva meno. In Germania c’è un modello ibrido nel quale le biobanche pubbliche e private collaborano a una rete unica nazionale. Quando una famiglia si presenta all’ospedale per il parto compila un modulo in cui sceglie se donare o meno. A quel punto il campione viene conservato in una banca privata e inserito in un registro nazionale. Se nel corso del tempo una persona compatibile ne ha bisogno, la famiglia può donarlo con un rimborso totale di tutte le spese. Altrimenti può conservarlo e impiegarlo, nel caso ce ne fosse bisogno, per utilizzo personale.

Nel 2010 era già stata fatta una proposta di legge in questa direzione ma è rimasta tale. Il risultato è stato quello di avere un settore dove proliferano agenzie commerciali e i campioni a disposizione scarseggiano. Non è facile decidere come migliorare la situazione. «Io credo che la ricerca stia per offrire una soluzione a questo problema» dice Gina Zini, direttrice dell’Unità operativa complessa Emotrasfusione della Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma. «Sempre più spesso sarà possibile curare linfomi, leucemie e malattie genetiche con nuove cure come la terapia genica, finalizzata alla riparazione della lesione genetica delle staminali del paziente, o le CAR-T cells: linfociti del paziente geneticamente modificati per aggredire le cellule tumorali. Quanto prima saranno disponibili questi trattamenti che si basano sulle cellule del paziente, si ridurrà drasticamente la necessità di impiegare cellule staminali da donatori».

Con un quadro legislativo simile a quello tedesco potremmo comunque ottenere un incremento notevole della raccolta, con la conseguente diminuzione dei costi e la loro ottimizzazione. Inoltre, verrebbe favorito l’accreditamento delle banche allo standard internazionale con minore spazio per le intermediazioni.

«Resta comunque attuale il problema» aggiunge Zini «di promuovere la donazione anche nelle comunità non europee per arricchire le banche con una maggiore varietà di profili genetici». Una copertura ampia permetterebbe, ed è il fatto più rilevante, di salvare più vite.