L’ex ministro del Lavoro, oggi leader di Azione, lancia l’allarme sui conti pubblici. E spiega i suoi mea culpa.

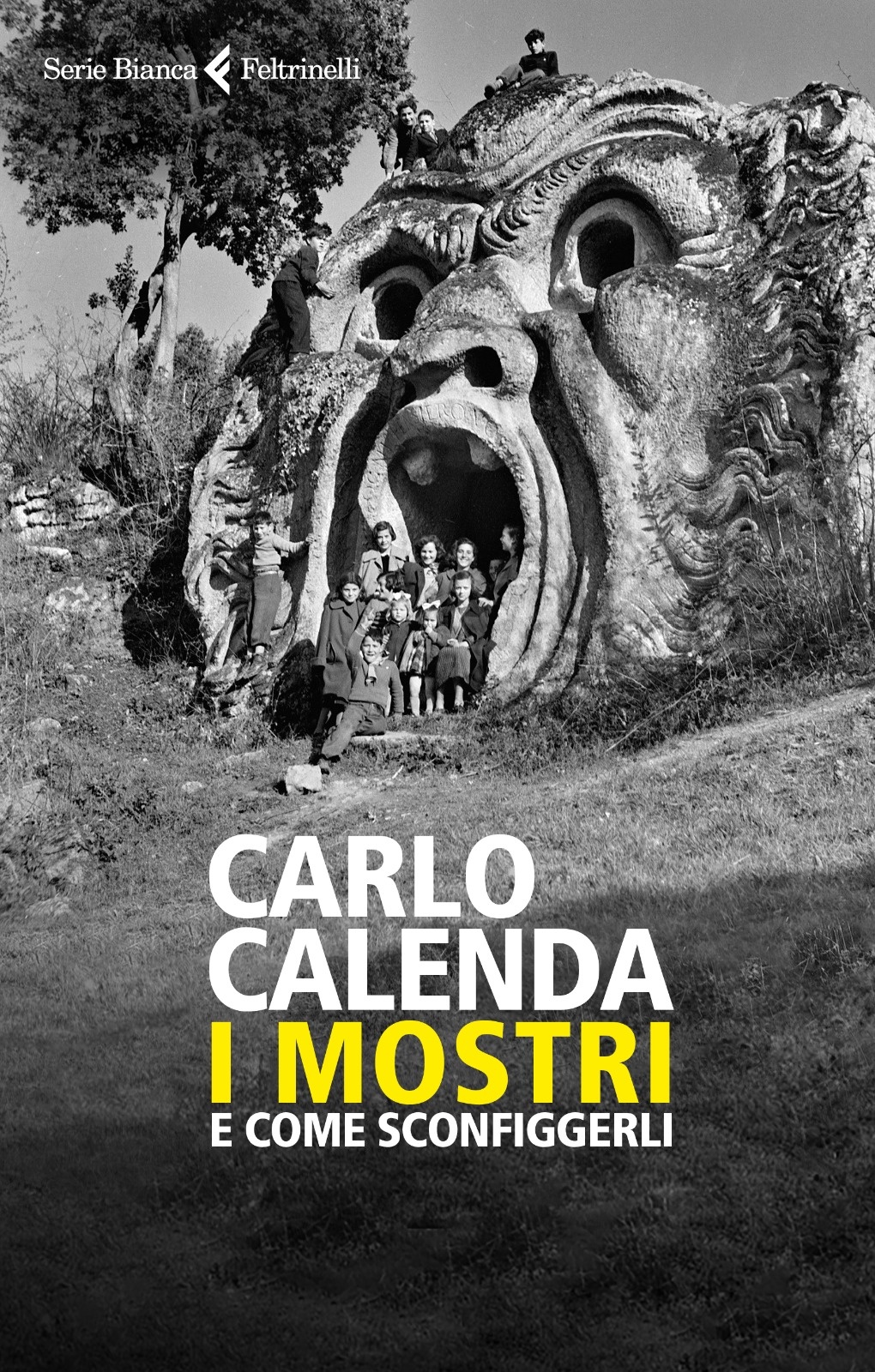

«La prima lezione che ti danno in politica è di non ammettere mai di avere sbagliato. Riconoscere un errore è visto non come prova di maturità, ma di debolezza. Sa perché invece penso che vada fatto? Perché la gente deve capire che sei sincero: nella tua sincerità puoi essere naif, ma sei sincero». Carlo Calenda, 47 anni, apre il suo cuore a Panorama in una lunga intervista. Il leader di Azione, partito che ha fondato lo scorso 21 novembre e che sta guadagnando sempre più consensi (nell’ultimo sondaggio di Tecné sorpassa Italia viva con il 3,2%), ha appena pubblicato con Feltrinelli un libro: I mostri. E come sconfiggerli (14,25 euro, 176 pagine).

Chi sono questi mostri?

«Sono i rapporti malati che si sono costruiti tra tutti i pezzi della nostra democrazia: il rapporto fra cittadini e politica, ma anche il rapporto tra politica, burocrazia e la giustizia, ma anche quello fra diverse generazioni. E tra media e politica. Ho identificato sei mostri, ognuno dei quali rappresenta cosa non funziona in un rapporto».

E come si sono creati?

«Con l’andare del tempo, il malfunzionamento dello Stato, derivante dal fatto che pian piano la politica aveva perso il suo senso originale di arte di governo, ha fatto sì che i cittadini hanno sempre più scelto i politici in base a quanto fossero in grado di ripetere le loro ansie, paure, rabbie, senza offrire soluzioni. E si sono fatti militarizzare in squadre. Questo ha determinato una caduta, per cui si vota un politico non per quello che sa fare, non perché ha gestito o amministrato bene, ma perché ripete i rancori e le rabbie dei cittadini. Poi quel politico va al governo, non sa far funzionare lo Stato, viene scaricato dagli elettori e si passa a un altro che è ancora più estremo. E quindi si è passati dalla rivoluzione liberale di Silvio Berlusconi al loden di Mario Monti, poi è arrivata la rottamazione, poi prima gli italiani. Come criceti su una giostra».

Un fenomeno non solo italiano.

«Certo. E io provo ad analizzare perché. Negli ultimi 30 anni, il progresso tecnologico e la globalizzazione sono andati molto più veloci rispetto alla società e alla politica. Il risultato è mentre ci sono pezzi molto avanzati della società (i cittadini scolarizzati, le aziende che esportano, tutta quella fetta che ha seguito il passo veloce del progresso), la stragrande maggioranza delle persone sono rimaste indietro. E questo processo neanche lo comprendono».

Si è visto in modo emblematico negli Stati Uniti durante lo scontro Trump/Clinton.

«Ma anche in Europa con Boris Johnson e con la nascita dei movimenti sovranisti. Perché quando ciò succede, i cittadini normalmente cercano l’identità: vogliono uno scudo contro un mondo troppo complicato e troppo veloce. E questo scudo è l’identità, che – sbagliando – i progressisti hanno derubricato a fenomeno retrogrado. Invece l’identità deve sempre accompagnare la comunità nazionale, perché senza identità non c’è comunità nazionale».

Ma non è per lo più una frangia radicalizzata del mondo progressista a rifiutare questo concetto?

«Mica tanto… Lei provi a far dire la parola patria, identità nazionale, cultura nazionale o qualsiasi cosa che contenga il “nazionale” a un progressista, a un liberale o a un popolare. Perché hanno postulato che questi elementi erano stati superati dalla storia e che l’identità era sovranazionale. La cultura era multiculturale, come elemento già acquisito e già accettato. E questo per la maggior parte dei cittadini non vale. Perché non hanno fatto studi all’estero, perché non hanno lavorato fuori dal Paese… Perché, mentre noi investivamo così tanto nel progresso, abbiamo investito pochissimo sull’istruzione e sulla cultura. Il risultato è un mondo molto complicato e avanzato tecnicamente, ma molto immaturo umanisticamente».

Dove sta la peculiarità italiana?

«Sta nel fatto che l’elettorato è talmente militarizzato che il Pd va al governo, dopo aver detto che i decreti sicurezza erano un assalto alla democrazia, e li conserva per 300 giorni. Perché al suo elettorato l’unica cosa che importa è che non ci sia più Matteo Salvini. Se rimangono i provvedimenti di Salvini non gliene frega niente. Il problema è il nemico fascista: in passato era Silvio Berlusconi, Bettino Craxi e prima ancora Alcide De Gasperi».

Ma la militarizzazione non è mai stata così forte come negli ultimi anni.

«Perché lo scontro verbale si è estremizzato. E ha fatto nascere dei partiti che estremi lo sono per davvero: i sovranisti e i populisti. E il risultato è che siamo l’unico Paese europeo in cui gli eredi delle famiglie politiche europee si sono sottomessi a populisti e sovranisti, pur di non governare insieme».

Lei considera Forza Italia, alleata con Salvini, erede di una famiglia politica europea?

«È nel Partito popolare europeo e governa con il Pd in Europa. Ma se ai due partiti si dice: “Provate a governare insieme in Italia”, gli elettorati, abituati alla demonizzazione totale dell’avversario (“Comunista” o “Cavaliere nero”), rispondono “Manco morti”. Preferiscono i Cinque stelle oppure Salvini. Anche se sono oggettivamente più distanti da loro, tant’è che in Europa non governano assieme. Questi partiti hanno costruito la trappola che ha generato il sovranismo e il populismo».

Quindi è per un governo di larghe intese, con Berlusconi e magari Luca Zaia?

«In un Paese che sta come sta l’Italia dovrebbe esserci un’assunzione di responsabilità da parte delle principali forse politiche, o almeno di quelle che hanno chiari i valori della democrazia liberale e dell’appartenenza all’Europa. Cosa che, dentro la Lega, è presente. Non è presente in Salvini. Però queste forze in Italia non hanno la capacità di unirsi perché il loro elettorato non vuole. E, anche di fronte al più grave disastro finanziario, economico e sociale che si prepara, preferiranno chiamare un governo tecnico, piuttosto che assumersi una responsabilità politica».

Ma il modello di riferimento, la Grande coalizione tedesca, è costruita attorno a un dettagliatissimo progetto sottoscritto da tutti. In Italia saremmo in grado di riprodurlo?

«No, non penso. C’è una differenza fra quello che dico essere necessario e quello che dico accadrà. Quando saremo travolti socialmente (in autunno) e finanziariamente (il prossimo anno), chiameranno un governo tecnico pur di non fare una grande coalizione».

Ma poi? Non possiamo andare avanti con governi tecnici in eterno.

«Appunto. E allora cosa bisogna fare e qual è il progetto politico? Se non si crea una forza al centro dello schieramento sufficientemente grande da riattrarre i socialdemocratici e i popolari verso un progetto di ragionevolezza, staccandoli da sovranisti e populisti, questo Paese è finito».

Sta dicendo che occorre ricostruire la Democrazia cristiana?

«No: dobbiamo costruire un partito liberal-democratico moderno, che riesca a riportare tutta la discussione, deideologizzandola, sulle questioni di merito. Perché non possiamo avere partiti che discutono ideologicamente pure su un prestito e sulle clausole di un prestito, come il Mes. È una follia. Un politico non può discutere le clausole di un prestito perché odia l’Europa o ama l’Europa. Non esiste: deve analizzare le clausole e chiedersi se ci sono le condizionalità o meno. Non ci sono: bene. Ci sono: fine. È un dato oggettivo. Si può discutere ideologicamente di tante cose, ma non se il Mes ha le condizioni o no. E non ce le ha: è un dato di fatto. Come non si può discutere ideologicamente della revoca di una concessione. È tutto così: non c’è un argomento in Italia che sia discusso nel merito della questione».

Lei cosa pensa del Mes?

«Che vada preso immediatamente. Io ero convinto che le condizionalità ci sarebbero state. E invece non ci sono».

Un’opportunità del genere non ci ricapita, insomma.

«Certo. Anche perché il rischio è che l’Unione europea dica: “Ma scusate, questi italiani ogni volta ci chiedono una cosa. Noi gliela diamo e loro poi non la prendono?”».

Intende dire che dobbiamo stare attenti a non far stufare gli alleati europei?

«Già… Noi usciremo dalla crisi con un debito al 170% del Pil. Questo vuol dire che, se non avremo la Bce che ci coprirà le spalle per sempre, andremo a gambe all’aria. Ma la Bce non potrà fare un quantitative easing solo per l’Italia in eterno. Quindi a un certo punto ci sarà un redde rationem. Noi dobbiamo prepararci con un piano serio. Invece andiamo avanti a tentoni, non riuscendo a pagare la cassa integrazione nonostante i soldi ci siano, con le garanzie bancarie che non funzionano perché il Movimento Cinque stelle non vuole lo scudo per i direttori di banca che concedono i prestiti, non vogliamo il Mes…».

Ma il rapporto debito/Pil del 170% nel 2021 è ufficiale?

«La previsione è che usciremo dalla crisi con il 167%. Eravamo a 134,8%: sono 30 punti in più. Ci dobbiamo preparare a una ricostruzione del Paese, perché non avendo recuperato quattro punti di Pil dalla crisi precedente, ne perderemo 10 quest’anno. Se ci andrà bene, ne recupereremo tre o quattro l’anno prossimo. Questo vuol dire che alla fine del 2012 avremo un debito ben superiore al 170% e avremo perso dalla fine del 2008 sostanzialmente 10 punti di Pil: unico Paese in Europa. Sarà un disastro».

È terrificante.

«E nessuno ne parla: qui si discute solo di Salvini e pieni poteri. Cavolate… Nessuno guarda i numeri. La realtà è che il Paese non è in sicurezza: siamo dentro uno tsunami, da cui allo stato non si vede una possibilità d’uscita. Questo è il dato di fatto dei numeri, non delle interpretazioni».

Però il problema non si risolve costruendo un partito.

«Dipende da quanto un partito è forte. Dipende da quanto un pezzo dell’Italia seria si è rotta le scatole di essere militarizzata. E quello che sento è che, grazie al Covid, si ha la percezione precisa che lo Stato ha smesso di funzionare in tutti i suoi campi di attività e che intorno c’è un rumore di sottofondo sempre meno convincente. Tanto che sovranisti e populisti non crescono più: restano sempre là».

Lei dice: questa è l’occasione.

«Questa è l’occasione di affrontare tutti i mostri assieme».

Un’occasione tragica.

«Le svolte nei Paesi avvengono quando ci sono crisi profonde. Non in una situazione di normalità, quando nessuno è spinto a cambiare o a prendere consapevolezza dei suoi errori. Perché, come dico nel libro, se una comunità nazionale non funziona i cittadini non si possono chiamare fuori. Il non funzionamento è frutto dei loro errori, che sono i decisori ultimi».

Certo: è il senso di responsabilità individuale che nel nostro Paese manca.

«Ma manca anche semplicemente la capacità di applicare alla politica i criteri di serietà e professionalità che applichiamo alla nostra vita privata. Se noi ereditassimo un bar, non lo affideremmo mai a Matteo Salvini, perché non ha mai lavorato in vita sua. Sceglieremmo una persona competente per gestirlo. Quando parliamo di politica, invece, è come se andassimo su un’altra lunghezza d’onda. E tutto diventa scontro ideologico. Tant’è che a me moltissimi scrivono: “Calenda, lei è un bravo tecnico e sa governare, ma non è un politico”. E io ribatto: “Mi spiegate qual è la funzione di un politico se non quella di governare”?»

È stata travisata l’idea di fondo.

«Ormai non riconosciamo più la politica come arte di governo. E per molti Giorgia Meloni è una brava politica non perché ha mai gestito qualcosa (tutti immaginano che non sappia gestire niente), ma perché ripete le loro preoccupazioni in modo identico e capace, senza però mai offrire una soluzione. Quando sui social io chiedo: “Ma cos’è un bravo politico?”, la risposta è: “Quello che prende consensi”. Ma se poi non governa, qual è il senso ultimo di prendere consensi?»

A proposito di coerenza, lei ha ammesso di aver commesso parecchi errori.

«È vero».

Gesto inconsueto, per un politico italiano. Un errore è forse stato iscriversi al Pd, venire eletto parlamentare europeo, salvo poi andarsene fondando un altro partito?

«Questo veramente non lo credo, per una semplicissima ragione. Io mi sono iscritto al Pd, dicendo quello che diceva il partito: mai con i 5Stelle, se cade il governo si va al voto. Secondo, io avevo fatto un movimento, Siamo Europei, e ho preso 275.000 preferenze personali (moltissimi dei quali non avrebbero votato Pd), tant’è che nelle principali città venete ho battuto Salvini. Tutto ciò, però, assicurando gli elettori che non sarei mai andato con i populisti. E sono rimasto fedele a quesro. Dopo di che, per essere più corretto del corretto, in Europa sono rimasto con il gruppo Pd Siamo Europei, il gruppo dove sono stato eletto».

Molti suoi estimatori sono rimasti delusi dal fatto che non si sia dimesso da europarlamentare.

«Questo però imporrebbe il vincolo di mandato».

No, no. Per una questione di eleganza, visto che ha fondato un nuovo partito.

«Ma allora prima di me dovrebbe dare le dimissioni Nicola Zingaretti, che è andato a prendere i voti dicendo. “Mai con i 5Stelle”. Deve dare le dimissioni chi è rimasto coerente a quello che tutti dicevano o deve dare le dimissioni chi ha cambiato idea dalla mattina alla sera?»

Tornando al passato, quand’era al Mise lei ha gestito delle crisi aziendali come Embraco, Mercatone Uno e Ilva che poi non si sono affatto risolte. Ha sbagliato qualcosa?

«Eh… Tutti sbagliano. Ma su Ilva no, non ho sbagliato. Ilva è stato suicidio irresponsabile di questo governo, perché Mittal era obbligato con un contratto che prevedeva investimenti e nessun licenziamento. Contratto che ha rispettato in piena crisi dell’acciaio, perché aveva una penale di 150.000 euro a licenziamento. E questo governo l’ha fatto saltare, cancellando lo scudo penale. Adesso sta rinegoziando con Mittal. Una follia totale…».

Mercatone Uno?

«Mercatone Uno entra in crisi 10 anni fa. Io avevo due alternative: o farla fallire oppure accettare una proposta che aveva molte incognite, ma che ha dato un anno di più ai lavoratori, sennò sarebbe fallito un anno prima».

Ed Embraco?

«Embraco forse è la cosa a cui tengo più in assoluto, su cui ho lavorato di più. No, non me ne sento responsabile perché sapevamo perfettamente che la società che la prendeva era molto fragile, anche lì l’alternativa era il licenziamento immediato dei lavoratori. Gli stipendi li abbiamo salvaguardati perché ho chiesto a Whirlpool di legarli in un conto che non poteva essere toccato se non per pagare gli stipendi. Dall’altro lato, ho previsto un fondo anti delocalizzazione da 200 milioni di euro. Due mesi dopo essermene andato, ho detto “Attenzione, questi non stanno investendo: fate intervenire il fondo”. Peccato che Di Maio l’abbia cancellato, quel fondo. Io sono stato anche l’unico ad andare dai lavoratori. I ministri successivi non hanno mai partecipato al tavolo sull’Embraco e non sono mai andati in fabbrica. Credo che qualche responsabilità più di me ce l’abbiano. Lo sanno gli stessi operai, che ho seguito in tutto e continuo a seguire tutti i giorni».

Lei ha detto: “Per 30 anni ho ripetuto tutte le banalità sul liberismo economico. Poi quando ho avuto davanti l’operaio dell’Embraco ho capito che erano una gran cacchiata”. Che modello economico propone ora?

«Quello che proponeva Luigi Einaudi: i liberali devono avere il pragmatismo per sapere dove serve lo Stato e dove si deve lasciar andare il mercato. La visione ideologica per cui progresso e mercato da soli risolvono tutte le loro contraddizioni era quella che avevo quand’ero in Ferrari o in Sky, aziende che beneficiavano di quei processi. E, come tutti nella vita, le tue opinioni si modellano sulle tue esperienze. Io vedevo la parte che funzionava, e ha che funzionato, della globalizzazione».

E che cosa non vedeva?

«Quello che non funzionava. Gestendo le crisi aziendali, ho poi capito che la visione semplicistica dei liberisti (salvaguardare il lavoro, non i posti di lavoro) non vuol dire niente. Perché chi ha fatto l’operaio per 30 anni non lo riconverti a fare app».

Quella era una facile narrazione.

«La realtà non è così. Oggi sappiamo che il progresso non va bene per tutti. Alcuni ne traggono beneficio, altri vanno protetti e aiutati. Sì: anche protetti, che non è una parolaccia».

Lei quindi sta ritornando all’economia sociale di mercato tedesca degli anni Sessanta?

«Assolutamente. Io mi ispiro al socialismo liberale, ragione per cui Azione si chiama così. L’idea è di avere il mercato e la libertà economica, ma con lo Stato che protegge coloro che dal progresso sono tagliati fuori, non per cattiveria ma perché non sono stati preparati. Quindi lo Stato deve essere forte, ma non pervasivo. Forte nella sanità, nella scuola e nella sicurezza, ma non deve nazionalizzare ogni azienda. In poche parole, sì, si tratta dell’economia sociale di mercato».

Tornando agli errori, ha sbagliato a fare un pezzo di strada con Matteo Renzi?

«Penso che Renzi sia stato uno dei presidenti del Consiglio più riformisti che questo Paese abbia avuto. Nonostante oggi non condivida niente con lui, non ne ho rimosso le cose positive. Penso però che aveva quel pensiero da terza via: tutto era semplice e il mercato avrebbe risolto tutto. Un approccio che dava l’impressione di stare solo con i vincenti. Questo è stato un errore politico, ma non solo di Renzi: anche mio».

Era il blairismo?

«Era il blairismo fuori tempo massimo: noi lo abbiamo adottato quando era già morto. È accaduto così ogni volta: in Italia abbiamo fatto i cambiamenti sempre quand’erano morti».

Ora lei cos’è? Di destra, di sinistra, di centro?

«Sono un liberal-socialista. Appartengo alla cultura liberal-democratica».

Quindi centro-sinistra?

«Sì: centro, centro-sinistra».

Per un politico del 2020, la sua vita privilegiata può essere un handicap. La famiglia nobile, il grande nonno, la grande mamma, Montezemolo… Come tiene insieme tutti i pezzi?

«Cerco di spiegare che la cosa importante per me è lavorare per i cittadini, senza fingere di appartenere a una classe sociale che non è la mia. La vicinanza per me deriva dall’operare per loro, dall’avere cura di loro: è mettere a disposizione di tutti il mio bagaglio di esperienze personali. Peraltro io ho iniziato a lavorare molto giovane, all’università. Avendo avuto una figlia a 16 anni, i miei mi hanno detto: “Hai fatto la figlia, mò lavori”».

La sua vita non è stata solo privilegio. Quanto ha influito la malattia di sua moglie sul suo percorso politico?

«Ha influito solo su un solo punto: mi ha fatto capire il valore della sanità pubblica. L’intervento di mia moglie, il trapianto di midollo, in America sarebbe costato un milione di euro. Noi non abbiamo speso niente. E penso che questa sia una straordinaria conquista del nostro Paese».