Amico di Amedeo Modigliani, con lui ha condiviso l’euforia di Parigi degli anni Dieci del Novecento. Nella ricerca di Chaïm Soutine non c’è spazio per i compromessi.

Era il 1973 quando, con la Volkswagen verde che mi regalarono i miei genitori, partii per Parigi con un solo desiderio: vedere Chaïm Soutine, il pittore che da allora mi sembrò il più grande del Novecento. Nella formazione di un giovane ci sono tante suggestioni. In quegli anni, come molti, ero particolarmente attratto dalle avanguardie. Le provocazioni dei futuristi, di Marcel Duchamp, di Man Ray, di Luis Buñuel mi apparivano irresistibili, così come i testi anticipatori di Arthur Rimbaud, Lautréamont, Stéphane Mallarmé e, naturalmente, di Alfred Jarry.

Diciasettenne, Rimbaud scriveva: «Io dico che bisogna essere veggente, farsi veggente. Il Poeta si fa veggente attraverso una lunga, immensa e ragionata sregolatezza di tutti i sensi». Era quello che noi volevamo dalla nostra vita, era l’ansia di «être absolument moderne». Essenziale per la mia sete di conoscenza era stato, fin dall’adolescenza, il libro di Mario De Micheli Le avanguardie artistiche del Novecento con testi e manifesti che, quando l’ossessione bibliofila era lontana, ci consentivano di leggere le sacre scritture dei rivoluzionari che ci rendevano più amica e vicina la letteratura, come un’arma per affrontare il mondo, dando consistenza alla ribellione iniziata proprio a Parigi nel maggio del 1968.

Una rivolta di idee. Avrei poi avuto la fortuna, nel 1970, di passare dai libri alle lezioni appassionate dello storico dell’arte Francesco Arcangeli che ci aveva indicato i maestri essenziali dello spirito moderno. Provo a ricordarli a memoria, sapendo che potrà stupire alcuni l’assenza di Vincent Van Gogh e di Pablo Picasso, guardati con sospetto da Arcangeli per la loro «facilità» (o popolarità): Giorgio Morandi, Amedeo Modigliani, Paul Klee, Filippo De Pisis, Piet Mondrian, Marc Chagall, Pierre Bonnard, Carlo Carrà, Georges Braque, Georges Rouault, Henri Matisse, Maurice Utrillo.

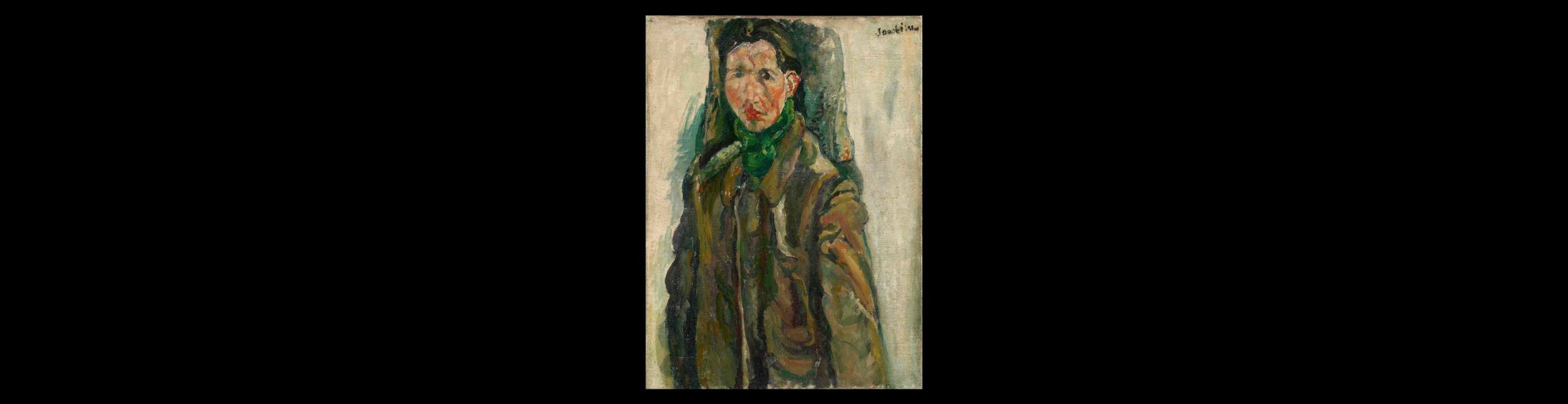

Oggi non darei a questi nomi l’identico rilievo. Alcuni sono inevitabili, ma almeno due li devo, appassionatamente, a lui: Bonnard e Soutine. Nessun impressionista o post impressionista mi appare più vibrante e spirituale di Bonnard. E, mentre Van Gogh è assente per antipatia, Claude Monet, ammiratissimo da Arcangeli e morto nel 1926, era da lui considerato un profeta ottocentesco della sensibilità contemporanea. Ma, nel pieno della modernità, nel dramma dell’uomo e al centro della tragedia del popolo ebraico, che ha segnato in modo terribilmente violento e crudele la nostra epoca, nessuno è stato più tragico, più autentico, più profondo di Soutine, neanche il suo amico Modigliani, forse l’artista più sensibile di tutti i tempi. Di loro ha raccontato i rapporti una bella mostra appena conclusa a Livorno – Modigliani e l’avventura di Montparnasse – da cui sono tratte anche le immagini di queste pagine.

Nella fragilità che lo fa una imprevedibile sintesi fra la perfezione di Simone Martini e la ipersensibilità di Giacomo Leopardi, Modigliani è stato il più grande italiano a Parigi, con l’interiorità e l’intensità che nessuno ebbe più di lui. A Montparnasse si beveva e si ballava, si scriveva e si dipingeva. Reinventando l’amore, esattamente come le dottrine estetiche o i modi di dipingere.

Tutto poteva accadere solo a Parigi, il luogo della «festa mobile» di Ernest Hemingway. Per i primi 20 anni del Novecento e oltre, Parigi fu inevitabile. Nel 1918 morì Guillaume Apollinaire, nel 1920 Modigliani. Soutine era arrivato dalla Lituania, dove si era formato all’Accademia d’arte di Vilnius, nel 1913, per incrociare, nella Ville Lumière, Chagall, Fernand Léger e Modigliani.

Non so cosa pensasse di Pablo Picasso, ma certamente per affinità spirituale fu molto più vicino a Modigliani, col quale condivise miseria e avventure. Per Soutine l’italiano, ebreo come lui, ma elegante e raffinato, cui rappresentava un modello; per Modigliani la vitalità e l’energia di Soutine, così come lui stesso lo rappresenta in due vivissimi ritratti, era un ribelle romantico e malinconico. E fu Modigliani a introdurlo al mercante Léopold Zborowski, che non subiva il fascino di Soutine e che fino al 1919 non gli fece alcun contratto.

Il legame fra i due pittori era così stretto che, poco prima di morire, Modigliani affidò il suo amico al mercante: «Non te la prendere, io me ne vado ma ti lascio Soutine». Non fu sufficiente. Dopo averlo mandato a dipingere a Cagnes, con effetti imprevedibili (Soutine scrive: «È la prima volta che non mi riesce di fare niente. Ho un pessimo stato d’animo, sono demoralizzato, e questo mi condiziona. Ho solo sette tele. Mi dispiace. Vorrei lasciare Cagnes e questo paesaggio che non posso sopportare»), Zborowski lo manda a Céret, nei Pirenei, dove rimase tre anni con il sussidio di un altro amico di Modigliani, Jonas Netter, fervido e misterioso collezionista.

Soltanto nel 1923 Paul Guillaume presentò Zborowski ad Alfred J. Barnes, che stava costituendo la sua collezione con i suggerimenti di Guillaume e che aveva mostrato grande interesse per Modigliani, fino a quando, colpito dalla potenza di Soutine, ne acquistò un centinaio di dipinti. Lo storico dell’arte Marc Restellini scrive: «I rapporti tra Zborowski e Soutine erano piuttosto chiari: i due non si piacevano. Di sicuro Soutine non era un tipo facile: si diceva che fosse nevrastenico, malaticcio e ipersensibile, capace di territorizzare chi gli stava intorno; per quanto timido era soggetto a crisi d’ira e fissazioni insopportabili e Zborowski, che non credeva affatto al suo talento artistico, non esitava a ripagare in ritardo la cifra mensile che gli doveva».

La moglie di Zborowski, Anca, lo trovava «brutto, sporco». Non posso negare che tra le cose che mi colpirono di Soutine c’è l’aneddoto, che ha sicuramente un fondo di verità, di un viaggio notturno in treno ad Amsterdam per vedere soltanto «il bue squartato» di Rembrandt. Credo che ce lo avesse raccontato proprio Arcangeli. Ma è accertato che Soutine a Parigi si distinse anche per la sua stravaganza: una volta, per dipingere a soggetto, tenne alcune carcasse di animali nel suo studio, fino a quando, a causa del fetore, i vicini chiamarono la polizia, alla quale Soutine cercò invano di spiegare la prevalente importanza dell’arte rispetto all’igiene.

Questo ci dà la misura di una sovrapposizione di arte e vita, mai così definitiva e determinata. Un’esperienza mistica, ben prima delle performance dell’artista austriaco Hermann Nitsch e degli azionisti viennesi, la più radicale ricerca espressionistica che si sia data, fino alla consumazione fisica dell’azione pittorica, che si farà molti anni dopo Action painting. Soutine brucia, distrugge, insanguina la tela, ci travolge con la sua verità irriducibile, senza compiacimento. Quando penso che, a 18 anni, nella mia ingenuità, mi era sembrato autentico e potentemente vivo il pittore francese Maurice de Vlaminck, che oggi mi appare didascalico e superficiale nella sua squillante ricerca cromatica, la sempre crescente convinzione della grandezza di Soutine, stabile da quasi 50 anni, rappresenta un valore certo, non passeggero, come alcune infatuazioni della giovinezza.

Andai poi a cercarlo in America, negli anni Ottanta, a Philadelphia, nella Fondazione Barnes: paesaggi attraversati da scosse profonde di terremoto, ritratti di pasticceri, chierichetti, animali appesi, vittime, donne turbate e disturbate, liftboy, un’umanità marginale ed emarginata, umiliata. Ricordo che, nell’ultima lettera ad Arcangeli, il 12 febbraio del 1974, due giorni prima della sua morte, azzardai un accostamento tra Soutine e il poeta americano Kenneth Patchen, entrambi attratti da una umanità desolata e umiliata. Ma Soutine bisogna vederlo, non descriverlo.

Ebbe successo, finalmente, grazie a Barnes, nel 1926. Paulette Jourdain, amica di Modigliani e modella di Soutine, ci fa capire istinto e verità di una pittura, come nessuna viva: «Non sopportava di dipingere su una tela bianca, impeccabile. Acquistammo delle vecchie tele, che poi raschiava e ci ridipingeva sopra». Quando portò nello studio un quarto di bue, per dipingerlo, e lo vide seccarsi e perdere il colore, andò al mattatoio per avere sangue fresco che portarono in un secchio per il latte. Con una grossa spazzola impregnata di sangue cosparse il bue che divenne più bello di prima. Un’esperienza totale, drammatica, che restituisce la pittura alla vita.