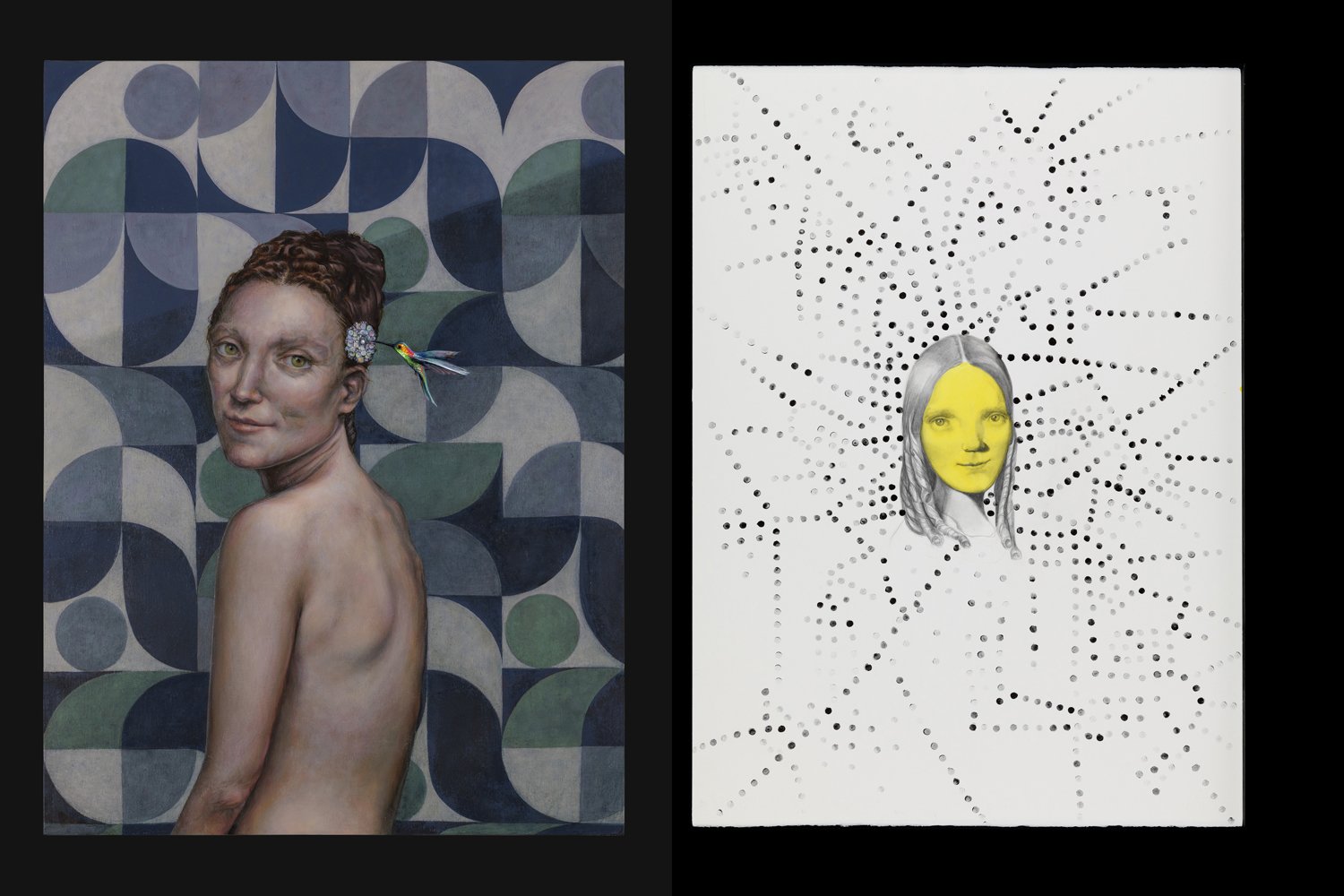

Figure femminili che custodiscono turbamenti profondi e suggestioni quotidiane. La pittura precisa e inquieta di questa autrice contemporanea racconta una «bellezza oscura», che tocca i punti più sensibili dell’esistenza di ognuno di noi.

Da molti anni penso che tra i notevoli pittori (o dovremo chiamarla pittrice?) italiani vi sia Margherita Manzelli. La sua conversione alla pittura è irriducibile: un destino. Non ho avuto dubbi davanti alla irrimediabile solitudine delle sue ragazze condannate alla solitudine come una corazza, indifese ma protette nella loro condizione femminile, incontrovertibile. Una inevitabile discendenza dalla teoria di donne del Corteo di Teodora nella basilica di San Vitale a Ravenna, immagine prima negli occhi della ragazza Margherita in visita con la scuola ai mosaici della sua città. natale Una ipnosi e una sensazione di malinconia del potere, come una prigione di privilegi più da compatire che da invidiare. Quale profondità di pensieri, quali abissi di malinconia nello sguardo di Teodora, nel volto smunto, dalla profondità del tempo! Margherita se lo è portato dentro come un segreto, come una intesa inconfessabile, da rivelare nella pittura per empatia, in una corte ideale dove restano i magri corpi, spogliati degli abiti sontuosi, dei gioielli e degli ori. Le dignitarie disarmate, indifese. La malinconia del potere e dei suoi riti. E il destino della Manzelli è aver vissuto in una casa a fianco di Sant’Apollinare nuovo, e aver visto quasi ogni giorno, abbagliata,lo schieramento delle Sante, Santa Eugenia, Santa Savina, Santa Cristina, Santa Anatolia, Santa Vittoria, Santa Lucia, Santa Paolina, Santa Daria, Santa Anastasia, Santa Emerenziana, Santa Giustina, Santa Eulalia,Santa Agnese, Santa Pelagia, in processione nei mosaici della chiesa. Sante preziose, e meravigliosamente abbigliate, vestite d’oro e di gioielli.

Ed eccole davanti a noi, con l’insidiosa modestia della corazza. Irresistibile è il richiamo alla poetessa americana Marianne Moore, ai suoi versi catafratti, per anime dolenti e disturbate. «Cos’è la nostra innocenza, / cos’è la nostra colpa? / Tutti sono nudi, / nessuno è salvo. / E da dove viene il coraggio: / la domanda senza risposta, / il dubbio risoluto – che chiama / muto, e sordo ascolta – / che nella sventura, / nella morte stessa / dà coraggio agli altri, / e nella stessa sconfitta induce / l’anima a farsi forte? / Sa vedere nel fondo delle cose ed è lieto / chi accede alla mortalità e nella sua prigione si eleva / al di sopra di sé stesso, / come il mare dentro un abisso / lotta invano per liberarsi / e trova nell’arrendersi / il suo perdurare. /Così chi sente fortemente / opera da forte. Anche l’uccello cresciuto cantando / rinsalda la propria forma e l’innalza. / Benché prigioniero, dice / col suo canto potente / che la soddisfazione è cosa vile, / cosa pura è la gioia. / Questa è la mortalità. / Questa è l’eternità» (dalla poesia: Che cosa sono gli anni).

L’essenziale è capire cosa attraversa le loro menti, quali turbamenti, quali trasalimenti. Margherita quelli indaga, quelli rivela delle sue vergini nude, delle sue fanciulle spogliate. Volevo vederle da vicino e ho invitato la Manzelli al Mart di Rovereto. Pensavo a un’antologica dei suoi dipinti migliori, e l’ho affidata a mani sicure, a un’altra Margherita (De Pilati) e a Gabriele (Lorenzoni), prima che critici complici. Duranti i tempi di elaborazione, mi arrivavano rare immagini, rare e frammentarie. All’offerta di un vero capolavoro della collezione Iannacone, per arricchire la mostra, mi arriva il cortese rifiuto dell’artista che la giudica cronologicamente incoerente. Un’opera è un sentimento di un altro tempo. Mi rassegno, scelgo titolo e copertina, e vedo solo ora la grama (così credo) selezione. Aveva ragione lei! La mostra è perfetta così, nella scelta stretta e coerente di queste opere, un ciclo, di un momento pensato per questa occasione, per questo spazio, a Trento.

«Le idee mi girano nella testa mentre faccio le cose più disparate. Poi scompaiono, e qualche volta per sempre» dice l’artista. «Altre volte invece restano finché non ne rimane che una sola, di solito la più forte di tutte. Un po’ come sintonizzare i canali di una radio. E quando succede non è che corro a disegnarle o dipingerle. Le tengo chiuse dentro la testa. È un’abitudine ormai. Mi piace avere queste immagini all’interno di uno spazio chiuso, sovrapponendole alle cose che faccio durante la giornata (…) finché la frizione tra le cose che vedo nella vita e le cose che vedo nella testa diventa insostenibile e le immagini nella mia testa diventano talmente nitide da essere invadenti (…) è il momento in cui nella mia testa le cose cominciano a prendere forma e posso dunque andare a dipingerle». Così è andata anche questa volta.

La De Pilati lo racconta: «Margherita ha trovato un studio ampio, dai soffitti altissimi, dove potersi concentrare per realizzare un progetto ambizioso. Vuole trasformare la Galleria Civica in un’opera d’arte totale; non semplici pareti per appendere i suoi dipinti e i suoi disegni ma un’installazione a 360 gradi. Vuole impossessarsi dello spazio e farlo suo. Le tele e i telai vengono realizzati a misura, così da occupare tutta l’altezza. Il punto di partenza è proprio la Sbudellata, il suo nuovo capitolo ha finalmente inizio. È una mostra rarefatta, misurata, ogni parete e ogni sala è pensata, progettata e immaginata. Nulla è lasciato al caso. Toglie, sostituisce, aggiunge. Qualche volta proviamo a farle pressione, ovviamente il nostro desiderio è avere di più. Ma lei fa del motto “less is more” la sua bandiera. Noi capitoliamo e la lasciamo libera di realizzare il suo progetto senza vincoli e diktat, che tanto non servirebbero a nulla. Il suo spirito resta indomito. Ne valeva la pena? Giudicate voi. Ah, il vero nome della Sbudellata è Il giorno finiva in un’infinita dolcezza».

La mostra è disegnata con grande precisione, entro il limite del suo sentire in questo momento, quando «oscuro è il cuore della bellezza», con ori e veli, e lo stramonio, e il picchio verde e rosso, proprio come in Marianne Moore: «Spesso, ma non pesante, si drizza sporgendo dal suo cesello da viaggio, / l’essenzialmente ellenico, il plastico animale tutto d’un pezzo dal naso alla coda; / non si può fare a meno di guardarlo come si è costretti a guardare le ombre delle Alpi / che nelle loro pieghe imprigionano come mosche nell’ambra / i ritmi della pista di pattinaggio. / Questo animale, al quale dalla notte dei tempi /è stata attribuita tanta importanza, / bello, a quanto sostenevano i suoi adoratori – a che scopo fu inventato? / Forse per dimostrare che quando l’intelligenza nella sua forma pura / s’imbarca in un ordine di pensiero improduttivo deve fare marcia indietro? / Chissà; la sola cosa certa al riguardo è la sua forma; ma perché protestare? / La passione di migliorare il prossimo è di per sé una malattia affliggente. / Meglio la repulsione, che non avanza pretese» (dalla poesia: Serpenti, manguste, incantatori di serpenti e simili).

Proprio così, in una coincidenza sorprendente. Poi ritornano i corpi di donne, i suoi, il suo, solitari, indifesi, ammaccati, perché «l’amore fa schifo», meglio starsene isolati in una stanza, non dare confidenza, non vedere estranei, che tali rimangono. Ancora Margherita Manzelli: «Ognuno usa i mezzi (…) che sono congeniali alla riuscita delle proprie cose. Per me è più semplice dipingere corpi magri, riesco a dipingerli meglio. Però non è perché penso che siano più interessanti (…) è proprio perché mi piacciono di più, mi riescono meglio. È un discorso di valori formali, luci e ombre».

Così è. Solitudine e prigione. n

© riproduzione riservata