Il 5 luglio 1950 veniva ucciso «compare Turiddu», il fuorilegge più famoso del Dopoguerra. Assassino, mafioso, ma anche «eroe» degli indipendentisti siciliani… Una vita, e una fine, così incerte che, ancora oggi, sembra impossibile distinguere tra verità e ricostruzioni interessate.

«Di sicuro, c’è solo che è morto». Cinque luglio 1950. Tommaso Besozzi, firmando una sua inchiesta giornalistica per il settimanale L’Europeo, non esitò a denunciare l’alone di vaghezza che circondava il bandito Salvatore Giuliano. In quell’occasione, si faceva riferimento al solo episodio che ne riguardava la morte e, tuttavia, l’intera vita del fuorilegge resta come avvolta in una trama di ambiguità, difficile da dipanare. Un capobanda contro i poteri o al loro servizio? Vendicatore dei deboli o braccio armato dei padroni? Fuorilegge per denaro o per obiettivi politici?

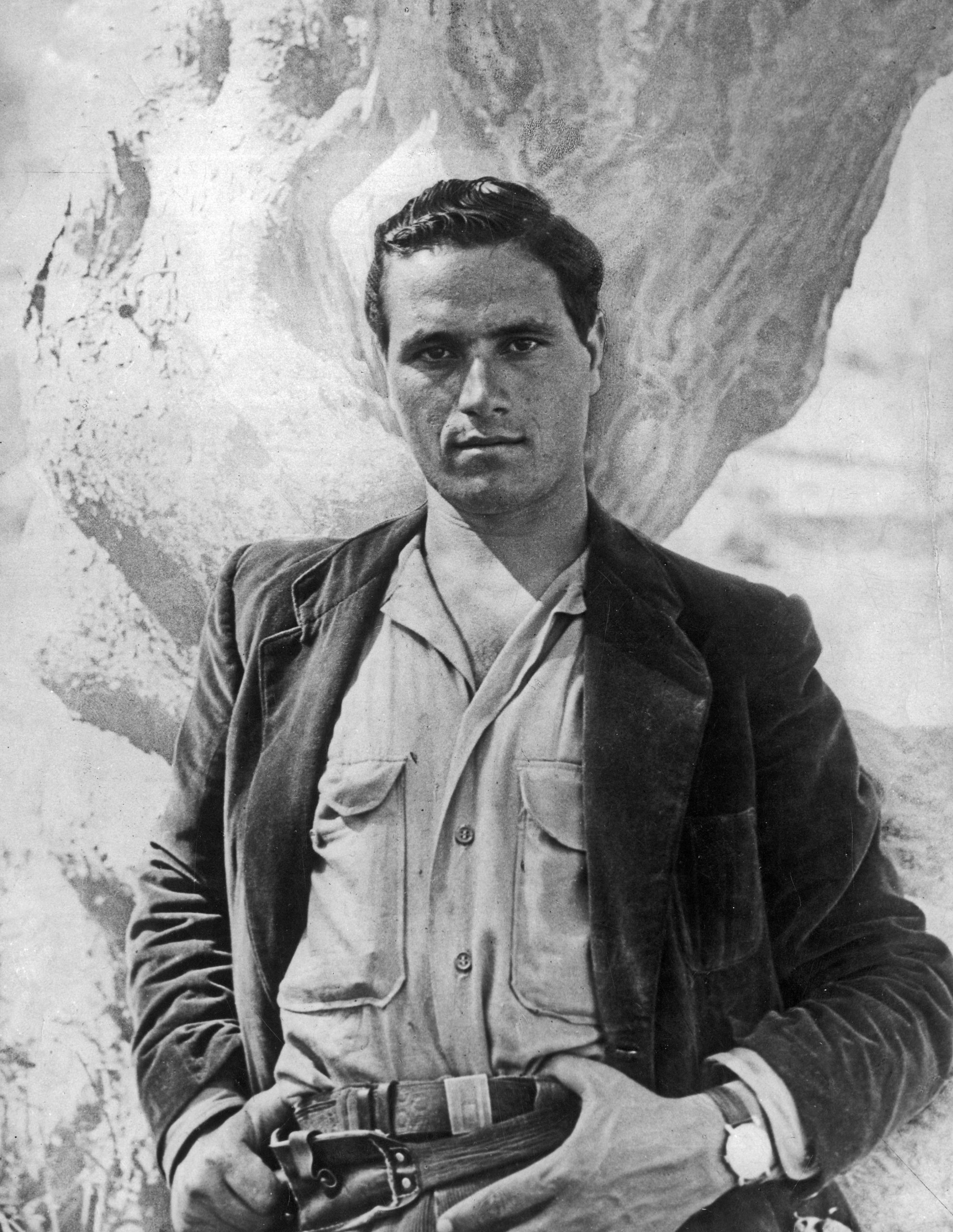

Certo, il fatto che siano morti ammazzati coloro che avrebbero potuto chiarire qualche circostanza troppo controversa lo colloca direttamente in un milieu equivoco di complicità trasversali. Lo chiamavano «Turiddu», era nato a Montelepre (Palermo) nel 1922 e, frequentando la scuola fino alla terza elementare, aveva avuto un’istruzione approssimativa. Ma era svelto di cervello, portatore di una leadership naturale, capace di convincere e risoluto nel realizzare i progetti che si era affidato.

Aveva cominciato con l’aiutare il padre che – circostanza abbastanza rara a quel tempo – era riuscito a comprarsi degli appezzamenti di terreno e, quindi, lavorava sul suo. Ma zappare la terra non era affare di Salvatore Giuliano. Più conveniente trafficare con il mercato nero che rappresentava di gran lunga l’industria più fiorente. L’Italia, entrata inopportunamente nella Seconda guerra mondiale, si era ritrovata con l’esercito a pezzi e la gente affamata. In Sicilia erano sbarcati gli americani che avevano portato il latte condensato, la carne in scatola, le confezioni di gallette e le am-lire.

Prendere i pacchi alimentari dai magazzini Usa e venderli ai contadini in campagna era diventata un’attività redditizia. Certo, occorreva un bello stomaco per farlo, ma a lui non mancava. Quell’andirivieni poteva comportare dei rischi. In una zona che i mappali indicavano come «quattro mulini», incappò in un posto di blocco. Era a cavallo e sulla groppa aveva assicurato anche due sacchi di frumento di contrabbando.

Aveva in tasca una rivoltella (ottenuta da un soldato jugoslavo in cambio di un fiasco di vino) e vuotò l’intero caricatore contro i due carabinieri. Antonio Mancino, il più giovane, restò a terra fulminato. L’appuntato Renato Rocchi fu gravemente ferito.

Senza soluzione di continuità, il piccolo trafficante diventò fuorilegge. Anzi capo banda. Perché, sfruttando quei mesi di confusione istituzionale, favorì l’evasione di parenti e amici che erano rinchiusi nel carcere di Monreale e con loro iniziò la carriera di bandito.

All’inizio furono rapine, ricatti, estorsioni e sequestri di persone. Qualche storico sostiene che, in questa prima fase, abbia operato con la «protezione» di Ignazio Miceli che, per l’autorità giudiziaria, si era conquistato il ruolo di referente di Cosa Nostra per la zona a oriente di Palermo. E che, nel corso di una riunione di «alti dignitari del potere mafioso», «Turiddu» venisse affiliato «secondo i riti dell’organizzazione».

Soldi e sangue. Salvatore Giuliano e i suoi non andavano sottilizzando. I nemici andavano eliminati, fossero uomini delle forze dell’ordine, confidenti della polizia o, in generale, persone che si mettevano di traverso ai loro affari. Le stime sono approssimative ma hanno ipotizzato che, in quegli anni a cavallo della fine della guerra, le vittime della sua banda siano state 430.

Però, è altrettanto certo che, nella primavera 1945, Salvatore Giuliano incontrò alcuni leader del Movimento indipendentista siciliano. Il senso di autonomia della gente dell’isola è sempre stato fortissimo.

Per non andare troppo indietro nel tempo, nell’Ottocento, lo Stato dei Borbone aveva Napoli come capitale ma il Regno era «delle Due Sicilie». A Palermo, il governatore si fregiava del titolo di viceré e disponeva di poteri non paragonabili con quelli dei colleghi che si occupavano delle Calabrie, delle Puglie o delle altre regioni amministrative.

Logico, che – nel marasma del 1945 – tornassero a emergere istinti separatisti. L’Italia era divisa in due, con i fascisti che resistevano al Nord mentre il Sud manteneva un governo monarchico con Vittorio Emanuele III e il generale Pietro Badoglio. La Sicilia, per essere isola, staccata dal continente, finiva per essere considerata terra di nessuno con un’amministrazione dell’esercito americano che era provvisorio per definizione.

Il movimento indipendentista si avvaleva di personaggi culturalmente interessanti e politicamente avveduti. Antonio Canepa, che fu il primo leader del Movimento, era figlio di docenti universitari e Concetto Gallo (il numero due) veniva da una famiglia di avvocati. Ma, per realizzare i progetti separatisti, occorreva una forza militare in grado di assicurare le conquiste e difenderle. Accanto ai politici del Mis, occorrevano i colonnelli dell’Evis (Esercito volontario per l’indipendenza della Sicilia). Gente come «Turiddu» Giuliano poteva servire.

Lì cominciò un secondo capitolo della vita del bandito di Montelepre ma non è chiaro se questo sviluppo va letto in continuità, in controtendenza o metà e metà con la precedente vita di mafioso. Da quel momento la sua banda si mosse imitando le strategie della guerriglia, all’attacco delle autorità e delle divise dello Stato. Imboscate, assalti, delitti. Espugnarono le caserme dei carabinieri di Bellolampo, di Pioppo e Borgetto. La propaganda indipendentista lo considerò un eroe, arrivando a minimizzare (per un verso) e a giustificare (per l’altro) anche crimini che sarebbe stato meglio considerare senza attenuanti.

Due episodi – emblematici – stanno fra le pieghe di una biografia intricata. Nel primo, la protagonista fu una giornalista svedese, Maria Cyliacus, che riuscì a contattare «Turiddu» per intervistarlo. Ne uscì un reportage a puntate dove prevalevano i toni romantici del guerrigliero patriota. Corse voce che fra i due fosse nato un rapporto d’amore. Intervenne il governo italiano con un provvedimento di espulsione della donna, costretta a lasciare l’Italia.

Tempo qualche settimana e si scoprì che Maria Cyliacus si chiamava Maria Lamby Karintelka e che, manco a dirlo, non era una giornalista ma una spia della Cia, incaricata dall’intelligence americana di contattare il bandito. Perché? E con quale scopo? Ma se esisteva un interesse così spiccato al di là dell’oceano, significa che la figura di Salvatore Giuliano non poteva ridursi a quella del fuorilegge con qualche smania megalomane.

L’altra vicenda riguarda «la strage di Portella della Ginestra». In occasione della festa del Primo maggio 1947, alcune migliaia di lavoratori soprattutto contadini s’incontrarono nella Piana degli Albanesi. Era un’occasione per rivendicare diritti sociali lungamente dimenticati ma, soprattutto, per festeggiare il risultato delle elezioni dove il blocco della sinistra (comunisti e socialisti) aveva ottenuto un significativo risultato.

Dal monte Pelavet che domina quella piana, gli uomini di Giuliano spararono sulla folla provocando la morte di 11 persone e il ferimento di altre 27. L’attentato era diretto contro la gente che pretendeva miglioramenti di vita? O contro partiti che, per il fatto di avere una connotazione nazionale, si ponevano come antagonisti del progetto indipendentista? Comunque, troppo scomodo il personaggio. Il ministero degli Interni istituì un gruppo speciale per la «repressione del banditismo» che si mosse con forze adeguate, equipaggiamento moderno e disponibilità economiche per pagare i confidenti. Il 5 luglio 1950 il capitolo più oscuro (l’ultimo) di una trama misteriosa.

A Castelvetrano, nel cortile della casa di un avvocato, Salvatore Giuliano fu ammazzato. Con le prime ricostruzioni, assicurarono che la morte era avvenuta a seguito di un conflitto a fuoco con un reparto dei carabinieri comandati dal capitano Antonio Parenze. Poi sembrò più accreditabile la versione secondo la quale a ucciderlo fosse stato Gaspare Pisciotta che, nella banda di «Turiddu», occupava il ruolo di primo consigliere. Ma, forse, non sono vere né l’una né l’altra. Il segreto di Stato imposto su quelle vicende consentì il fiorire di ipotesi, teorie e leggende.

Il ricercatore storico Giuseppe Casarrubea, per esempio, sostenne che il cadavere ritrovato a Castelvetrano era di un sosia del brigante di Montelepre. Il Salvatore Giuliano originale sarebbe fuggito e ucciso, anni dopo, a Napoli. Pisciotta prese ad accusare i deputati monarchici (Alliata e Tommaso Leone Marchesano) e quelli democristiani (Bernardo Mattarella e Mario Scelba) sostenendo che loro erano i mandanti delle azioni anticomuniste, a cominciare da quella di Portella della Ginestra. Insinuazioni che vennero archiviate dalla Corte d’assise di Viterbo come infondate. E Pisciotta non ebbe modo di insistere nell’accusa perché un caffè avvelenato lo tolse di mezzo.