Il paese di Trasaghis polverizzato dal sisma del 6 maggio 1976

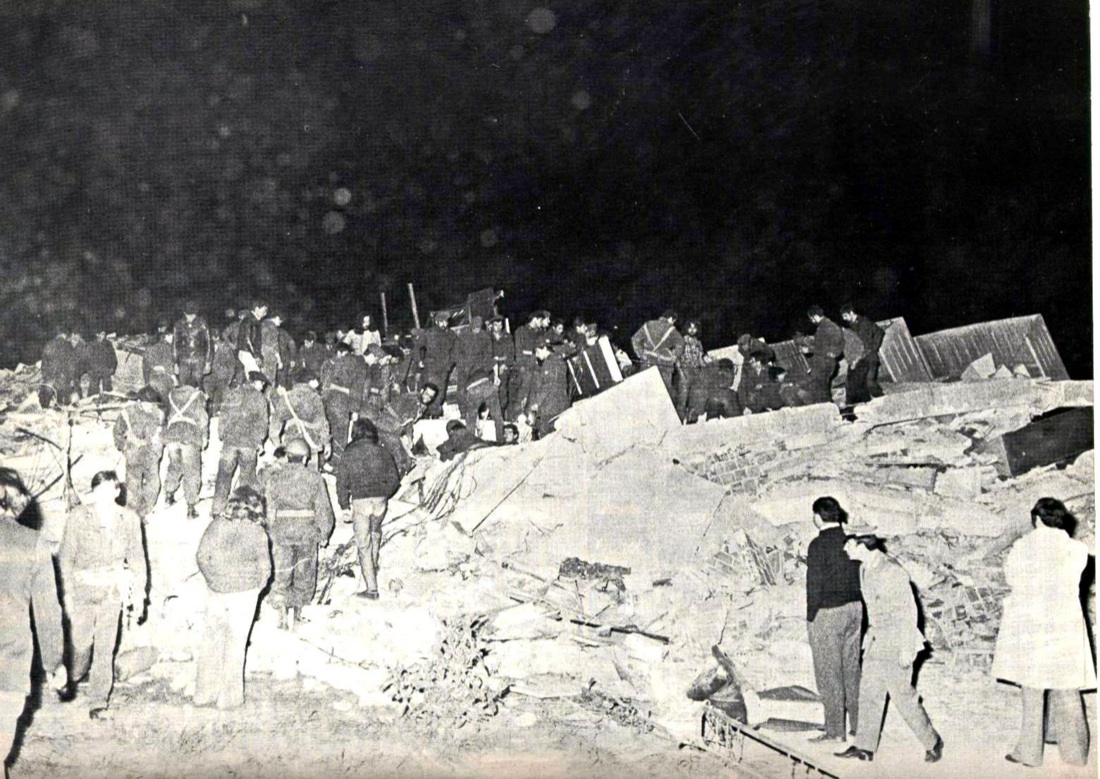

I soccorsi dei militari alla popolazione colpita dal sisma del 6 maggio 1976

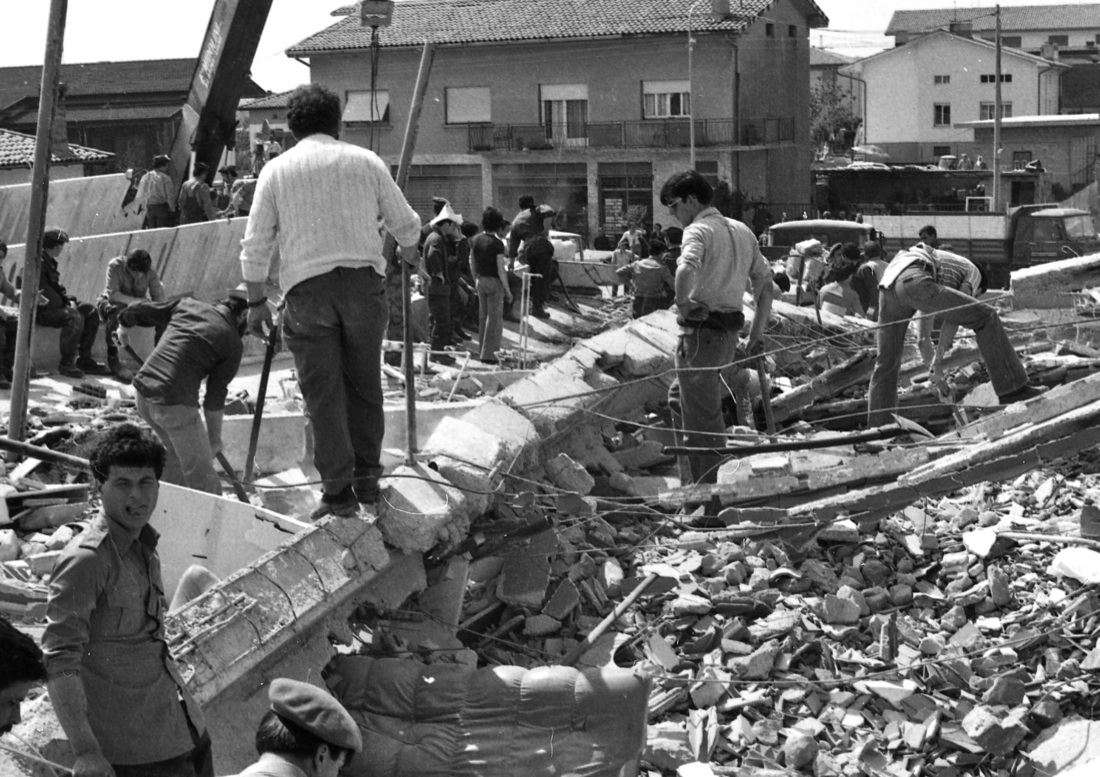

1976. Civili volontari impegnati nei lavori di scavo delle macerie

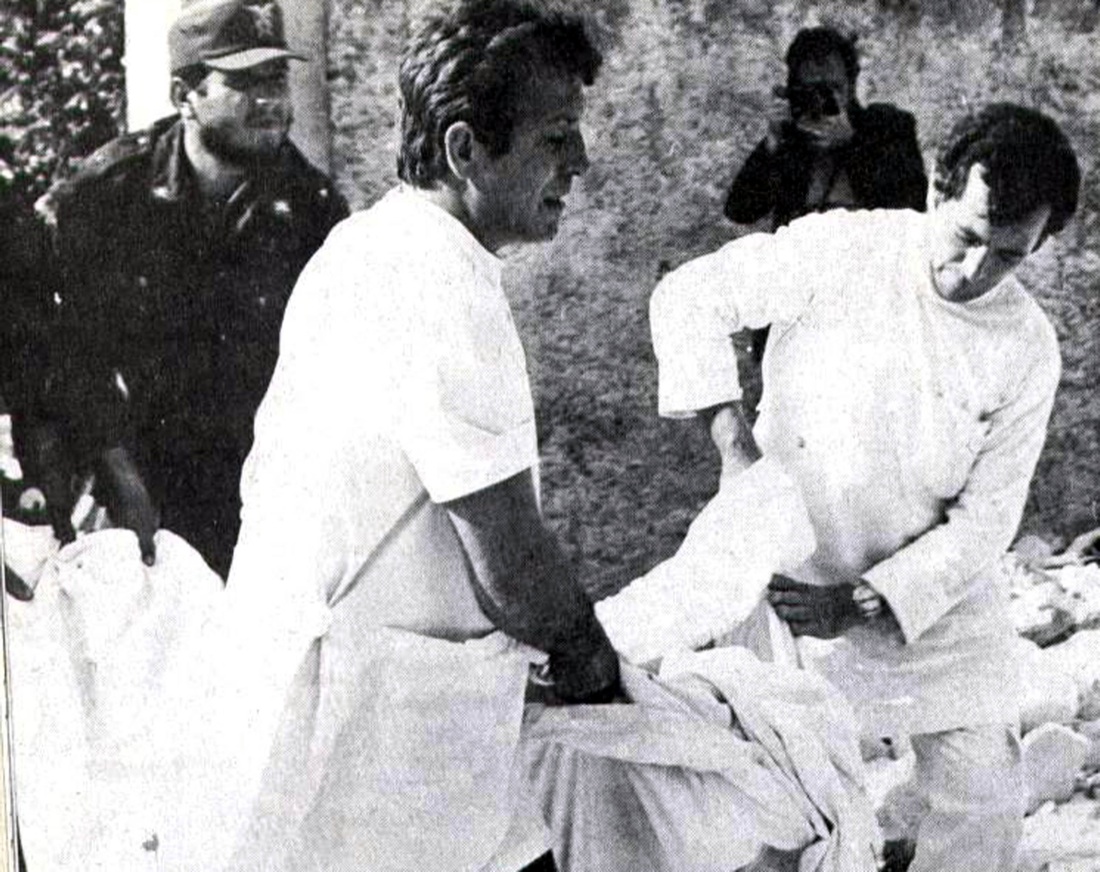

Soccorsi ad una donna rimasta sepolta sotto le macerie

Il lavoro incessante di militari e civili. La temperatura sotto il sole arrivò a 29°C mentre al rete idrica era interrotta.

Il feretro di una delle 900 vittime arriva presso il cimitero di Udine trasportata dai militari.

Le palazzine della caserma “Goi” della Brigata “Julia” a Gemona. 28 alpini persero la vita nel crollo.

Una gru civile interviene per mettere in sicurezza il campanile di Resiutta, gravemente danneggiato dalla scossa del 6 maggio

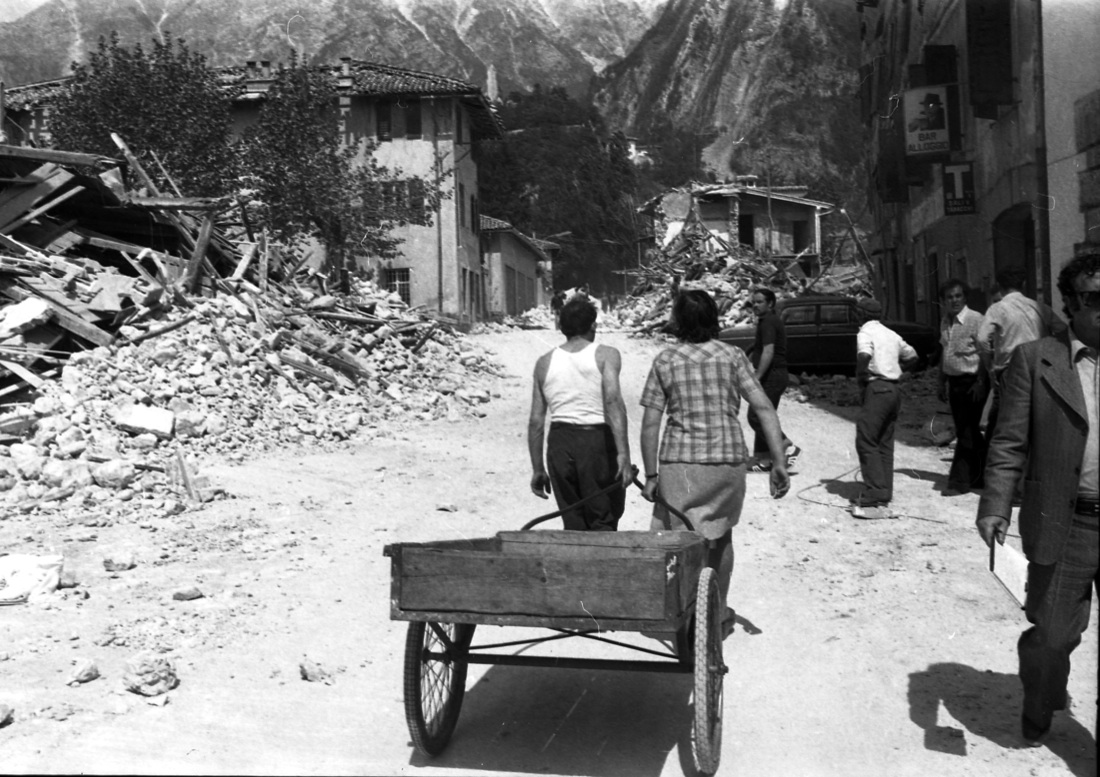

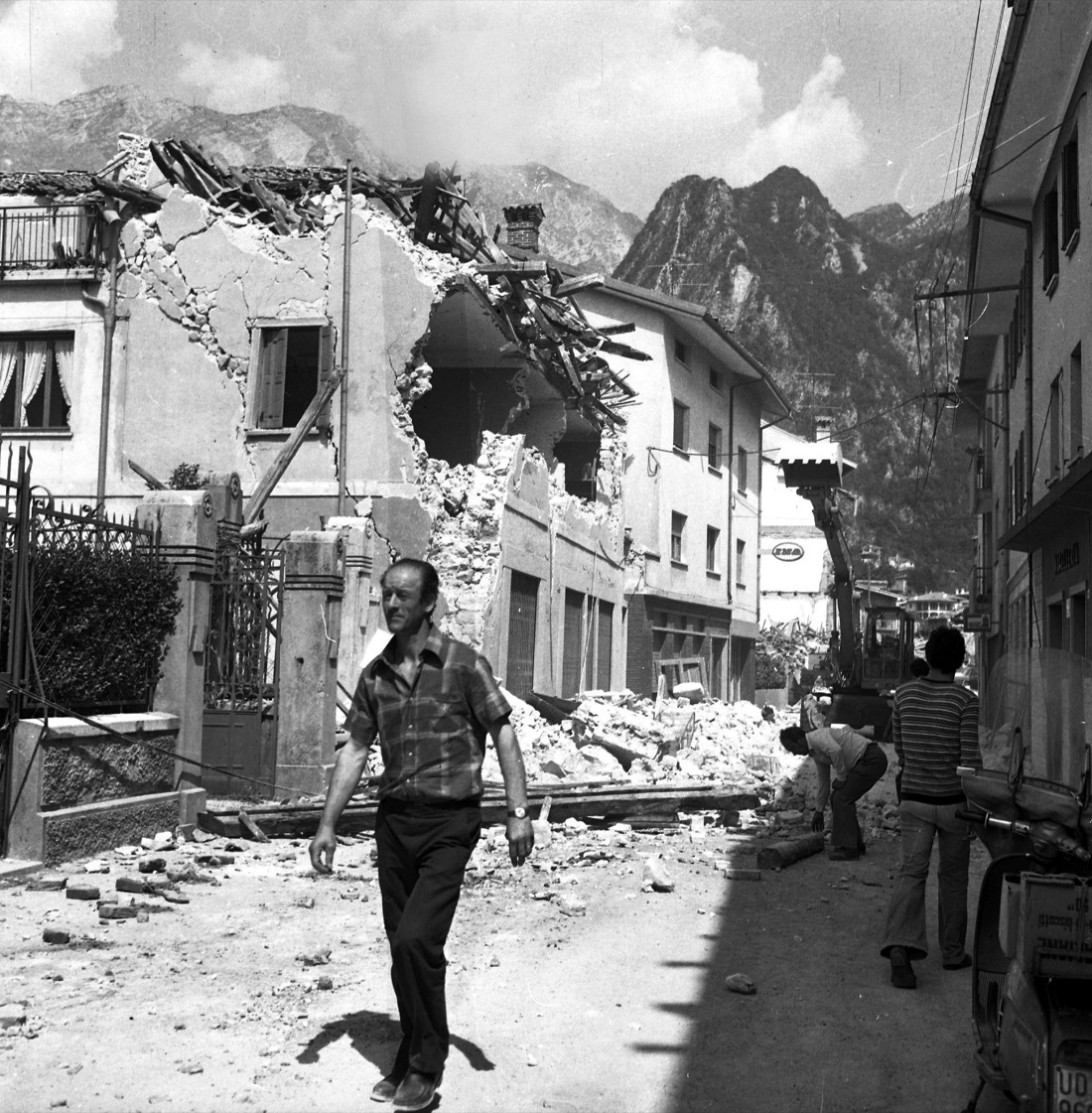

I superstiti raccolgono ciò che riescono a salvare all’ombra dei monti della Carnia

La devastazione che si presentò di fronte ai primi soccorritori la notte tra il 6 e il 7 maggio 1976

Soccorritori impegnati nella rimozione di una grande putrella in cemento di una fabbrica crollata

Personale sanitario e militare durante le operazioni di soccorso ai numerosissimi feriti del terremoto del 1976

La piazza Garibaldi di Gemona distrutta dal sisma

Tra le macerie nel maggio 1976

Terremoto del Friuli. Gli ultimi superstiti furono estratti vivi dalle macerie 5 giorni dopo il sisma

Crollo di un edificio in cemento armato di recente costruzione

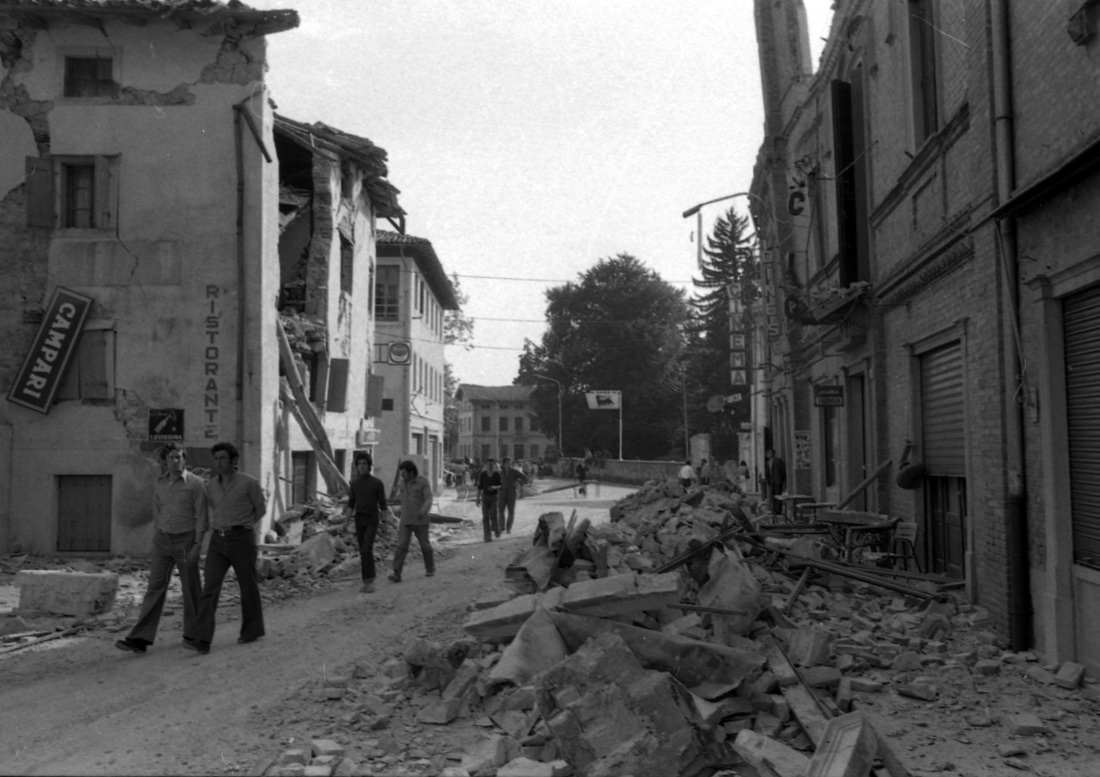

Le vie di un centro colpito dal terremoto invase dalle macerie.

La desolazione di un superstite del sisma del 6 maggio 1976

In alcuni centri del Friuli centro-settentrionale le abitazioni inagibili arrivarono ad oltre l’80% dei fabbricati

Le forze dell’ordine vigilano sulle strade deserte dei giorni immediatamente successivi al sisma.

Gemona. L’interno del Santuario di S.Antonio dopo il sisma.

Vecchie abitazioni di Osoppo distrutte dal sisma. Soltanto la cittadina friulana ebbe 90 vittime.

Resia (Ud). 7 maggio 1976

Sinistrati del terremoto nella piazza di Reana del Roiale (Ud)

Uno dei molti centri di assistenza ai sinistrati organizzati dall’Esercito. Quello in foto fu allestito dalla Brigata Alpina “Julia”, che ebbe 28 morti a causa del sisma.

Macerie e strade deserte nei giorni successivi al sisma del 6 maggio 1976

“Nance la guere aveva fat tant” (“neanche la guerra aveva fatto tanto”)

Friuli centro-settentrionale. Ore 20,59 di giovedì 6 maggio 1976

Da Osoppo, da Pinzano, da Forgaria il latrato dei cani e il muggito dei buoi ruppe all’improvviso la quiete di quella sera tiepida del 6 maggio 1976.

Annunciavano la catastrofe imminente, che solo gli animali sanno anticipare di qualche secondo. Alle 20,59 la prima scossa, la più leggera, anticipò quella delle 21,02 devastante e lunghissima. Per quasi un interminabile minuto la terra impazzì, con un moto sussultorio che giunse ai 6,4° della scala Richter accompagnato da un boato continuo e assordante. Come le lancette dell’orologio elettrico di piazza Osoppo a Udine, il tempo si fermò e nulla fu più come prima. L ’Orcolat, la spaventosa creatura che nella tradizione popolare e nei racconti degli anziani rappresenta il terremoto, si era svegliato tra Gemona e Artegna dopo lungo sonno che durava dal 1924.

Intere famiglie si riversarono in strada con quello che avevano potuto racimolare, tra le urla e le lacrime. Interi paesi a nord del capoluogo erano invece avvolti da un silenzio irreale. Gemona del Friuli, Buja, Venzone, Maiano, Trasaghis, San Daniele avevano sepolto i loro abitanti sbriciolandosi sopra di loro e cancellando secoli di storia in un minuto.

Le comunicazioni telefoniche, le strade, la luce e l’acqua erano interrotte. Le prime notizie sulla gravità della catastrofe filtrarono a fatica, mentre calava il buio. Altre scosse si susseguirono nelle ore successive tra le 22,05 e l’1,25 mentre le sirene dei soccorritori tagliavano l’aria. Da ogni paese colpito giungevano richieste di aiuto disperate, diffuse dalla voce dei radioamatori e delle ricetrasmittenti dei mezzi di soccorso. Molte località risultavano isolate per le frane causate dal sisma, la ferrovia interrotta in più punti. A Gemona la situazione è apocalittica. La stazione ferroviaria è un cumulo di macerie, la caserma “Goi“ ha inghiottito gli alpini della “Julia“ sepolti dal crollo di tre palazzine adibite a camerate. Il bilancio è gravissimo: muoiono 28 militari.

A Maiano si sbriciolano due nuovissimi condomini che ospitavano trenta famiglie. Quando arrivano i primi soccorsi, gli unici superstiti sono tre bambini.

Ma a poche ore dalla prima scossa la macchina dei soccorsi si è già messa in moto. Le strade, quelle agibili, vengono invase da ogni mezzo a disposizione. Gli stessi militari della Brigata Alpina Julia, feriti dal sisma solo poche ore prima, organizzano autocolonne pronte a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti, tende e cucine da campo per dare conforto ai superstiti all’addiaccio.

Mentre le ambulanze fanno la spola con gli ospedali agibili, vengono coordinati dalla Prefettura di Udine i trasferimenti dei feriti meno gravi verso strutture più distanti per mezzo di autobus di linea. A mezzogiorno del 7 maggio i morti accertati sono già 220 e i feriti oltre 550, molti dei quali accettati presso il policlinico “S.Maria della Misericordia” di Udine. Il numero di dispersi il giorno successivo alla tragedia era altissimo. Oltre 400 persone mancavano all’appello. Alle 14,30 del 7 maggio un DC-3 dell’Aeronautica Militare tocca la pista dell’aeroporto di Rivolto, quello che oggi ospita le Frecce Tricolori.

6 Maggio 1976, 40 anni fa il Terremoto in Friuli

A bordo ci sono il presidente della Repubblica Giovanni Leone e l’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga. Passati dalla prefettura e dall’ospedale di Udine, proseguono nella visita ai paesi più colpiti mente migliaia di braccia ancora scavano per cercare i sepolti ancora in vita. A metà giornata la solidarietà di tutta l’Italia comincia a mettersi in moto.

Serve intervenire in fretta con tutti i mezzi disponibili perché 24 ore dopo il sisma la minaccia di epidemie aumenta rapidamente tra la popolazione che non può o che si rifiuta di ritornare nelle poche case agibili avendo ancora negli occhi il terrore della sera precedente. Il 7 maggio, a un solo giorno dalla catastrofe, è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ad annunciare lo stanziamento dei primi dieci miliardi di lire per l’assistenza e la ricostruzione.

Era chiaro sin dall’inizio che non si volevano ripetere i tragici errori del terremoto del Belice di otto anni prima pe cui i fondi sarebbero stati gestiti dagli enti locali. Furono per primi i Friulani a rimboccarsi le maniche, come i loro parenti che a migliaia avevano lasciato il fogolàr per lavorare nel mondo. L’Italia intera li seguì. Dai principali centri urbani ai paesi di provincia la catena della solidarietà si concretizzò in una infinita colonna di uomini e mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, di alpini in congedo di volontari di ogni età e sesso.

Gli scioperi programmati nelle fabbriche e nei mezzi di informazione furono sospesi, le raccolte fondi istituite ovunque, le tasse congelate. Il 9 maggio 1976 il solo quotidiano “La Stampa” dichiara di avere raccolto 171 milioni in due giorni. Persino i detenuti del carcere di Pescara organizzano una donazione di sangue. Le aziende private mettono a disposizione i loro mezzi: ruspe, cingolati, scavatrici.

Si vede il Paese migliore muoversi nella cornice cupa del cataclisma. Domenica 9 maggio i morti sono già quasi 800, molti ancora i dispersi. Mentre il ministro del Lavoro Mario Toros, friulano di Feletto, annunciava lo stanziamento di 200 miliardi dal Governo che si sarebbero affiancati agli aiuti di molte nazioni del mondo (Jugoslavia compresa) si continuava senza sosta a scavare tra le macerie. Dopo 5 giorni ancora si riuscirono a trarre vivi dalle macerie gli ultimi superstiti.

Mentre la conta dei morti si avvicinava drammaticamente a quella definitiva, già si cominciava a parlare di ricostruzione. Nessuno volle abbandonare la terra ferita. La vita continuava sotto le innumerevoli tende dei sinistrati, che soffocavano le lacrime pur di raggiungere di nuovo la normalità nel più breve tempo possibile. Doveva anzitutto riprendere il lavoro nelle fabbriche ferme dal 6 maggio.

Poi tutto avrebbe dovuto tornare esattamente come prima, dove era prima. Questi sono i Friulani e il “modello Friuli“, che fu in grado di rialzarsi e di evitare lo scempio dei prefabbricati del Belice.

Abbracciati dall’Italia, fecero tutto da soli. O come si dice in friulano, “di bessoi”.

Per conoscere tutte le iniziative del 40° anniversario del sisma in Friuli cliccare questo link