Il suo prelievo volontario, negli Stati Uniti, non è un gesto gratuito come avviene in Italia, ma viene pagato (da 30 a40 dollari). E se si è guariti dal Covid la cifra raddoppia. Situazione analoga in molti Stati europei. L’Italia invece…

«È un aiuto importante: riesco a raccogliere circa 25 dollari ogni due settimane. Considerando che lo fa anche la mia compagna, ci permette di sopravvivere». Timothy Blain vive negli Stati Uniti e riusciamo a contattarlo tramite un gruppo chiuso su Facebook con decine di migliaia di membri che si danno consigli, informazioni e aiuti reciproci su un tema apparentemente lodevole: la donazione del sangue.

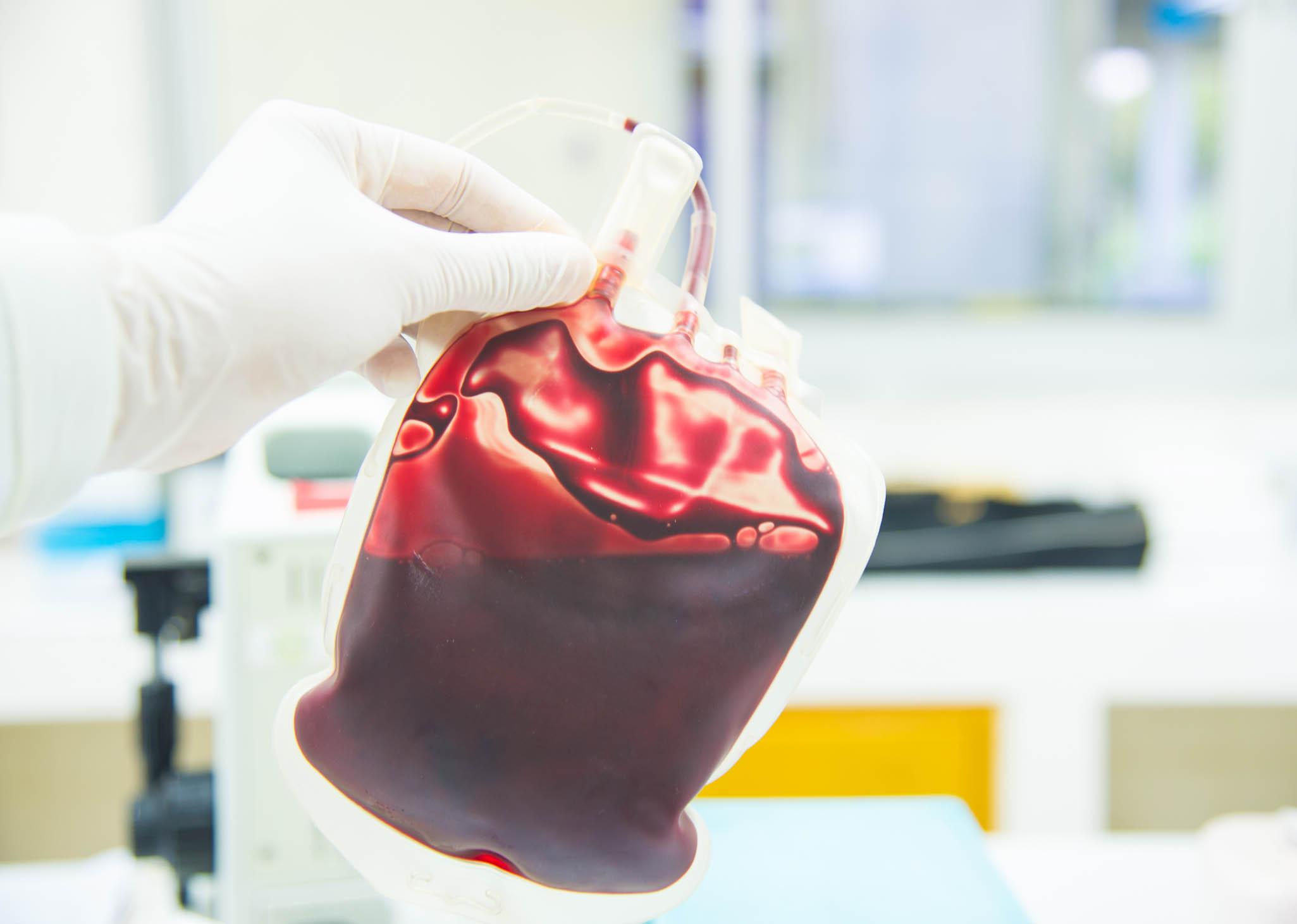

Peccato che quello che avviene negli Usa abbia ben poco a che fare con una «donazione», come invece avviene in Italia. Dietro la cessione di sangue intero e soprattutto di plasma – attorno a cui gravita un florido business anche in Italia – c’è infatti un corrispettivo in denaro.A indagare sui profili dei donatori americani dei 664 centri sparsi in America è stato un recente studio del Center for Health Care Research and Policy di Cleveland. Una singola «donazione» a pagamento – ossimoro promosso nelle brochure ufficiali delle industrie raccoglitrici – viene pagata più o meno 30 dollari, ma può arrivare a 40.

Poiché si può tecnicamente ripetere ogni due settimane, i venditori di plasma abituali riescono in media a guadagnare i 2 dollari al giorno necessari per vivere o arrotondare il reddito. L’indagine ha mostrato che il donatore tipo negli Usa è un maschio di colore (l’84 per cento del campione), di circa 35 anni e nel 60 per cento dei casi disoccupato. Per il 57 per cento degli intervistati, gli introiti ottenuti dal plasma sono più di un terzo di quelli totali del mese, e il 13 per cento dichiara di aver ingannato gli operatori per poter procedere pur senza averne i requisiti.

Questi dati si riflettono bene nelle risposte alla domanda su come vengono spesi i soldi. Quasi metà dice di usarli per comprare cibo, poco più del 40 per cento per «spese generali», poco meno del 40 (erano possibili più risposte) per la benzina e c’è persino (il 5 per cento) chi ammette di spenderli per «droghe da strada».

«Molto spesso» continua Timothy «capita che arrivino persone dal Messico con permessi temporanei anche solo di un giorno». È il caso di Alex T., che contattiamo sempre tramite i social: «Se ti sei ammalato di Covid e hai sviluppato gli anticorpi, ti pagano addirittura 100 dollari» racconta. Lui, «purtroppo», non ha contratto il virus, ma riesce comunque a essere utile alla sua famiglia: due volte a settimana parte da Matamoros, città al confine tra Messico e Texas, per andare a Brownsville, nello Stato americano. «Da marzo la frontiera tra i due Stati è chiusa: possiamo passare solo noi donatori» aggiunge.

Un business enorme, che esiste anche al di fuori degli Usa, più o meno con le stesse dinamiche: in Europa, Paesi come l’Austria, la Repubblica Ceca e la Germania prevedono indennizzi dietro la donazione. Venti euro circa per il sangue intero, fino a 40-50 per plasma o piastrine.

Il problema non è solo di natura etica (molti analisti hanno denunciato come negli Usa vari centri preferiscano non a caso aprire nelle zone più depresse e povere di modo da avere più potenziali «donatori»), ma anche sanitaria ed economica. Secondo un report di Farmindustria, a livello globale nel 2019 sono stati frazionati – quindi separati dalle altre componenti del sangue – 69 milioni di litri di plasma. Quasi il 70 per cento è stato raccolto negli Usa, che ne hanno esportati 21,5 milioni di litri, più del 30 per cento del fabbisogno mondiale. Tutto ciò frutta al sistema americano un volume d’affari di 20 miliardi di dollari annui. Per un business complessivo difficilmente calcolabile ma che secondo recenti inchieste supera i 40 miliardi complessivi.

Tra gli acquirenti c’è anche il nostro Paese. La questione non è banale, dato che dal plasma si realizzano farmaci salvavita usati per trattare malattie rare di origine genetica, complicanze di gravi patologie neurologiche, oltre che nei trapianti di organo e midollo. «Se il nostro Paese raggiunge una precaria autosufficienza per quanto riguarda la donazione del sangue intero grazie ai suoi donatori volontari, non è così per il plasma, per il quale si viaggia attorno al 70 per cento del necessario» spiega sul tema Claudio Saltari, presidente dell’associazione DonatoriNati della Polizia di Stato.

Gli ultimi dati resi noti dall’Avis fotografano la situazione del sistema trasfusionale. In totale i donatori, nel 2020, sono stati 1.626.506, in calo del 3,4 per cento rispetto al 2019. Diverso il discorso per il plasma, settore in cui dipendiamo ancora dalle scorte straniere: circa il 30 per cento è importato dall’estero, nonostante il numero dei donatori in aferesi, quelli cioè che donano singoli componenti del sangue, siano aumentati: 217.638 (+7,5 per cento) nel 2020. In totale, le donazioni toccano quota 2,9 milioni, di cui 2,5 di sangue intero, il resto in aferesi.

Difficile stabilire quanto spenda il nostro Paese per la cessione di plasma. Perché nel circuito un ruolo-chiave viene svolto anche dalle industrie farmaceutiche: se il plasma raccolto in Italia viene inviato agli stabilimenti accreditati dal ministero della Salute e queste poi, una volta trasformato il componente nei vari farmaci, li cedono alle strutture nazionali, i medicinali prodotti con il plasma raccolto all’estero possono essere o acquistati dal Ssn o direttamente dalle aziende, ma sempre dietro convenzione col ministero. Basta però poco: una domanda in carta bollata con tutta la documentazione tecnica e un pagamento di una tariffa da 76,60 (più marca da bollo da 16 euro). Una fonte del ministero ci rivela qualcosa in più: «È plausibile che questo mercato in Italia valga milioni di euro. In più non dimentichiamo una cosa: non esiste certezza che il plasma acquistato segua tutti gli accorgimenti richiesti in Italia».

Già solo il fatto di raccogliere plasma a pagamento, con una frequenza a volte così rapida, dovrebbe essere un campanello d’allarme. Nel 2016 è stato varato il Programma nazionale plasma che impegna le Regioni ad aumentare gradualmente la raccolta per avvicinarsi maggiormente all’indipendenza «strategica» dal mercato nordamericano. Sebbene ci sia una crescita, l’autosufficienza prevista nel 2020 è ancora lontana. Ecco perché, come spiega Saltari, «bisognerebbe investire ancora di più su un sistema, quello italiano, che già funziona». Ci sono infatti delle lacune, a cominciare dalla fascia anagrafica di donatori: «Registriamo un calo dei giovani tra i 18 e i 25 anni: sono meno di 200 mila. Se non dovesse esserci il giusto ricambio, potrebbe essere un problema». Bisognerebbe investire nella formazione anche nelle scuole, sui social e nello sport: «Noi di DonatoriNati e altre associazioni sparse sul territorio» continua Saltari «crediamo molto in questo aspetto ed è perciò che coinvolgiamo testimonial come il conduttore televisivo Massimiliano Ossini. Si potrebbe poi pensare a iniziative premiali di modo da invogliare sempre più persone». Premi ovviamente non in denaro, ma dal forte impatto simbolico.