A Seoul, quando succede qualcosa di davvero importante, non lo si nasconde mai dentro uno stadio. Lo si mette al centro, dove la città si guarda allo specchio. Per questo la notizia del ritorno dei BTS non è solo una questione di calendario o di industria musicale. È una scelta di spazio, di linguaggio, di peso simbolico.

Il 21 marzo i BTS torneranno come gruppo al completo nella piazza di Gwanghwamun Square, il cuore civico e storico della capitale. Non un’arena, non un luogo neutro, ma uno spazio che in Corea è sempre stato usato per dire qualcosa che riguarda tutti. Qui, la cultura non intrattiene soltanto: prende posizione.

Il progetto prende forma all’incrocio tra HYBE, BigHit Music, il Ministry of Culture, Sports and Tourism e la Seoul Metropolitan Government. Non è un concerto “autorizzato”: è un evento pensato, negoziato e costruito come atto culturale pubblico.

Il punto, però, non è solo dove torneranno i BTS. È come. Ed è lì che questo ritorno smette di essere pop e diventa racconto.

Il “cammino del re”: quando la storia diventa coreografia

L’idea più potente del progetto è l’utilizzo del percorso Geunjeongmun–Heungnyemun–Gwanghwamun–Woldae come apertura narrativa dello show. Non un semplice tragitto urbano, ma quello che per secoli è stato chiamato “il cammino del re”.

Nella dinastia Joseon, questo asse non era scenografico: era politico. Era il percorso che il sovrano intraprendeva per uscire dal palazzo, esporsi e rendersi visibile. Un cammino che aveva una direzione precisa: dal potere al popolo. Alla fine del percorso si trovava la Woldae, la piattaforma cerimoniale dove il re incontrava direttamente i sudditi.

Ripercorrere oggi quella strada – anche solo simbolicamente, attraverso immagini preregistrate o sequenze trasmesse in diretta – significa riattivare un immaginario potentissimo: non l’idol sopra il palco, ma l’artista che torna a mostrarsi dopo l’assenza, dopo la sospensione del servizio militare, dopo un silenzio che è stato anche disciplina, tempo sospeso, trasformazione.

La Woldae: un luogo che ritorna, come loro

La Woldae non è un semplice elemento architettonico, né tantomeno una scelta scenografica suggestiva. È una piattaforma simbolica, nel senso più letterale e politico del termine. Durante la dinastia Joseon, la Woldae rappresentava il punto in cui il potere si rendeva visibile: non il palazzo chiuso, non l’autorità distante, ma il luogo in cui il sovrano usciva allo scoperto per mostrarsi, parlare, essere guardato. Era il termine ultimo del cammino del re, il punto in cui l’asse del potere smetteva di essere verticale e diventava orizzontale, rivolto al popolo.

Che la Woldae sia scomparsa per oltre un secolo, cancellata durante l’occupazione giapponese e restituita alla città solo nel 2023, non è un dettaglio neutro. È un‘assenza lunga quanto una rimozione storica, un vuoto fisico che ha coinciso con una frattura simbolica: la perdita di uno spazio pensato per il dialogo pubblico. La sua ricostruzione recente non è stata soltanto un gesto filologico o urbanistico, ma un atto di riconnessione identitaria, il recupero di un linguaggio spaziale che parlava di relazione, di visibilità, di responsabilità.

In questo senso, l’idea che il ritorno dei BTS possa culminare proprio alla Woldae assume un valore che va ben oltre la suggestione narrativa. È una sovrapposizione di ritorni. Da una parte, quello di un monumento che riemerge dopo cento anni di silenzio; dall’altra, quello di un gruppo che rientra nello spazio pubblico dopo una lunga assenza imposta dal dovere, dal tempo sospeso del servizio militare. In entrambi i casi, non si tratta di nostalgia o di celebrazione del passato, ma di continuità consapevole.

La Woldae, per sua natura, non era un trono. Era una soglia. Non elevava chi stava sopra, ma rendeva possibile l’incontro con chi stava davanti. Riattivarla oggi come punto culminante di un comeback globale significa trasformare il ritorno dei BTS in un rito pubblico, in cui l’artista non si isola su un palco irraggiungibile, ma si espone, si rende nuovamente visibile, si rimette in relazione.

C’è poi un livello ulteriore, quasi sotterraneo. La Woldae torna in un momento storico in cui la Corea del Sud riflette apertamente sul proprio ruolo globale e sulla capacità di raccontarsi al mondo senza semplificazioni. Che questo spazio rinnovato venga attraversato – fisicamente o narrativamente – da un gruppo che ha incarnato come nessun altro la trasformazione della cultura coreana in linguaggio globale non è casuale. È come se la storia e il presente avessero finalmente riallineato le loro coordinate.

“Arirang”: il titolo come manifesto identitario

Il quinto album in studio, Arirang, uscirà il 20 marzo, un giorno prima del grande show nel cuore della città. Arirang non è solo una parola: è la canzone tradizionale coreana per eccellenza, associata alla separazione, alla nostalgia, alla resistenza, all’amore profondo. È un titolo che parla di distanza e ritorno, di assenza e di riconnessione. Un canto che, nella storia coreana, ha sempre accompagnato i momenti di passaggio.

C’è una convinzione diffusa secondo cui Arirang sarebbe stata registrata per la prima volta negli Stati Uniti, alla fine dell’Ottocento. Non è un mito del tutto infondato. Quello che è documentato con certezza è che le prime registrazioni conosciute di canzoni coreane furono realizzate a Washington, DC, nel 1896, e oggi sono conservate presso la Library of Congress, all’interno dell’American Folklife Center.

A inciderle fu l’etnologa americana Alice C. Fletcher, che registrò su cilindro di cera alcuni studenti coreani intenti a cantare un brano da lei catalogato come “Love Song: Ar-ra-rang”. Quelle voci, catturate a migliaia di chilometri dalla penisola coreana, non erano semplicemente un’esibizione folklorica: erano una traccia di presenza, una prova di identità portata altrove, in un mondo che stava cambiando rapidamente.

Secondo quanto ricostruito anche da Boundary Stones (WETA), sette studenti coreani erano iscritti alla Howard University proprio nel 1896. Il loro canto attirò l’attenzione nel campus, suggerendo una vita musicale viva, condivisa, ascoltata. Howard non fu uno “studio di registrazione” in senso stretto per Arirang, ma faceva parte di quello stesso ecosistema culturale e intellettuale di Washington in cui studenti, idee, musica e identità si incontravano.

Negli anni successivi, durante l’occupazione giapponese, la cultura tornò a essere un atto di resistenza. Canzoni, lingua, performance diventarono strumenti di sopravvivenza simbolica per studenti, studiosi e attivisti coreani all’estero. Washington, DC si affermò come uno dei centri del pensiero anti-coloniale globale, e Howard si trovava nel cuore di quel tessuto intellettuale più ampio, dove le lotte per l’identità, la dignità e l’autodeterminazione si parlavano tra loro.

È anche per questo che Arirang non è mai stata solo una canzone. È una memoria che attraversa i confini, che sopravvive allo sradicamento, che continua a riemergere nei momenti di passaggio. Un canto che accompagna partenze e ritorni, separazioni e resistenze.

Per chi conosce quella storia, il fatto che i BTS abbiano scelto Arirang come titolo del loro album del ritorno non è un gesto nostalgico, ma profondamente politico nel senso più alto del termine. Presentarlo lungo il “cammino del re” significa ancorarlo a un livello superiore: la memoria collettiva. Non un riferimento folclorico, ma una scelta che rivendica la continuità culturale nel pieno della modernità globale.

Un evento locale, un rito globale

A rendere l’operazione ancora più significativa è la trasmissione in diretta a livello globale su Netflix, che porterà l’evento in oltre 190 Paesi. La regia affidata a Hamish Hamilton conferma che non si tratta di una semplice ripresa, bensì di una messa in scena pensata fin dall’inizio come evento culturale globale. Il racconto proseguirà il 27 marzo con il documentario BTS: The Return, dedicato al percorso umano e creativo che ha riportato i sette membri a essere di nuovo “completi”.

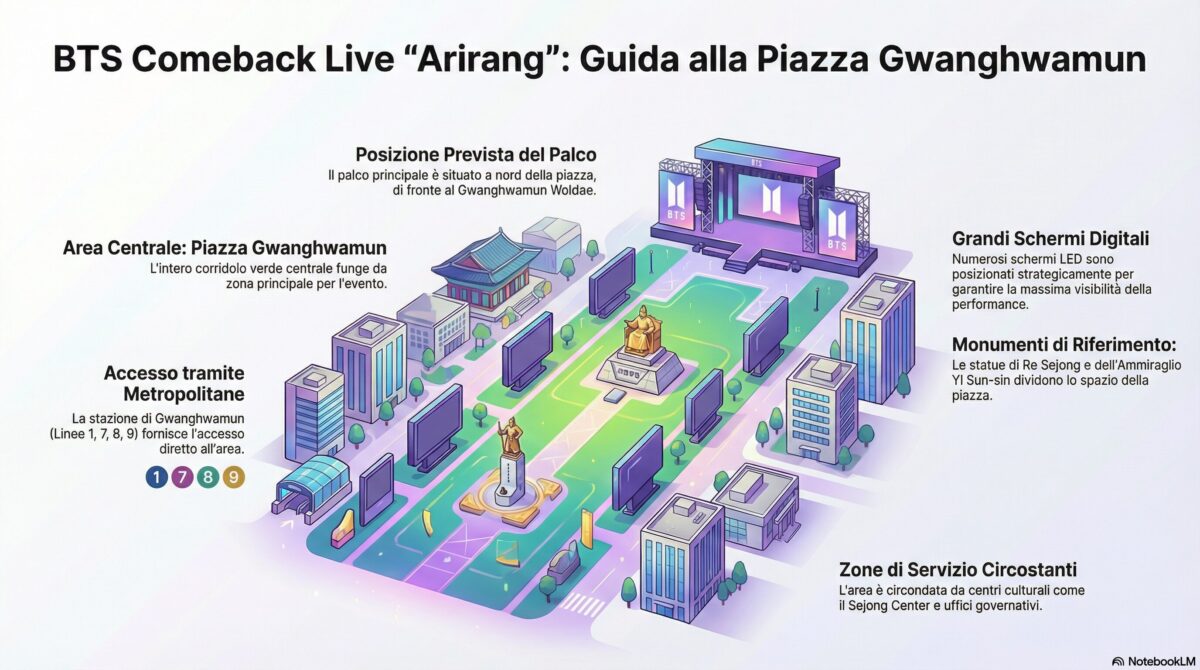

Resta l’ultimo passaggio formale: la gestione di una folla che potrebbe superare le 200.000 persone nell’area di Gwanghwamun, con piani di sicurezza e di tutela del patrimonio coordinati tra le istituzioni culturali e l’amministrazione cittadina. Ma al di là della logistica, il senso dell’operazione è già evidente.

Questo non è un concerto celebrativo. È una messa in scena del ritorno, costruita secondo la grammatica della storia coreana e tradotta nel linguaggio del pop globale. I BTS non tornano semplicemente sul palco: percorrono un cammino. E lo fanno là dove, per secoli, il potere ha imparato a mostrarsi.