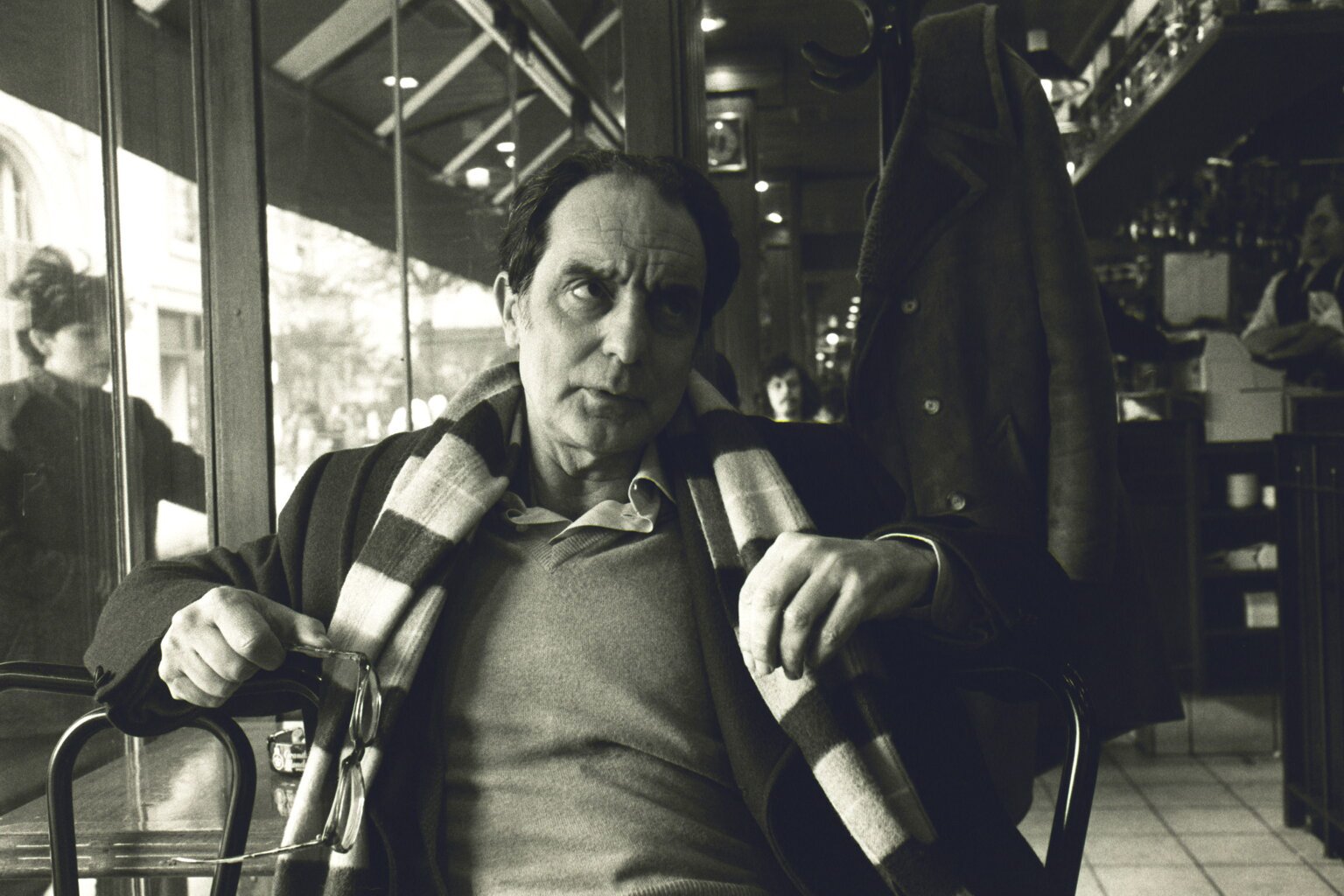

Universo e altrovi cosmici, leggi della fisica, botanica e natura come metafora per comprendere la società e il mondo. A 100 anni dalla Nascita, il grande scrittore dimostra ancora oggi la sua inconfondibile originalità.

A cent’anni dalla nascita di Italo Calvino, non possiamo rendergli tributo più grande che riconoscere l’originalità del suo universo letterario, per nulla in sintonia con gli scopi e i modi di usare la parola di altri scrittori. Nella particolarità della sua creazione, la scienza aveva un posto di rilievo, fornendo immagini divenute di volta in volta avventure fantastiche, metafore per comprendere il mondo, indizi per svelare aspetti della nostra società, dalle Cosmicomiche alla Trilogia dei nostri antenati, da Palomar alle Città invisibili.

In una lettera del 1965 allo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger, Calvino scriveva: «Io sono capace di trovare immagini solo nell’astronomia e nella genetica». E al giornalista Franco Scaglia aggiunse: «Sono più che mai per una letteratura che tenda all’astrazione geometrica, alla composizione di meccanismi che si muovano da soli, il più possibile anonimi. E tutto ciò che è esistenziale, espressionistico, “caldo di vita” lo sento molto lontano».

Ma la sua narrazione non è assolutamente definibile come «fantascienza», anzi si trova rispetto a quest’ultima in una differente dimensione, come Calvino stesso precisò in un’ intervista su Il Giorno del 1965: «I racconti di fantascienza sono costruiti con un metodo completamente diverso dal mio. Prima di tutto c’è da dire che la fantascienza tratta del futuro, mentre ognuno dei miei racconti ha l’aria di fare il verso a un mito delle origini. Ma non è solo questo: è il diverso rapporto tra i dati scientifici e invenzione fantastica. Io vorrei servirmi dei primi come una carica propulsiva per allontanarmi dall’esperienza comune. La fantascienza invece tende ad avvicinare ciò che è lontano, ciò che è difficile da immaginare, così da darvi una dimensione realistica».

In quella stessa intervista spiegava che a ispirare i suoi racconti erano spesso testi di divulgazione su cosmogonia, astronomia, fisica quantistica e relativistica, su genetica e teoria dell’evoluzione. Così il tema scientifico dell’allontanamento della Luna a causa della sua perdita di energia dovuta alle maree diventa, nel capolavoro Le Cosmicomiche, lo spunto per il racconto La distanza della Luna, in cui la Terra e il suo satellite si sfiorano. In questo testo incantevole Qfwfq, narratore di molte sue storie, e altri personaggi raggiungono, al largo degli scogli di Zinco, un punto del pianeta da dove con una scaletta riescono a salire sopra la Luna per «mungerne» il latte. In Un segno nello spazio, Qfwfq, che «ha più o meno l’età dell’universo», fa un segno nel cosmo per poterlo ritrovare 200 milioni di anni dopo che il Sole ha compiuto una rivoluzione completa della galassia. E in un altro racconto Qfwfq è un mollusco che costruisce la sua conchiglia, descrivendo il processo in prima persona; in Ti con zero è invece centrale il paradosso di Zenone, con la tartaruga che Achille non può mai raggiungere, rimasto problematico nella matematica per lungo tempo. Nell’intervista del 1965 su Il Giorno, lo scrittore spiegava che Le Cosmicomiche sono costruite con la stessa tecnica della trilogia I nostri antenati: ossia Il visconte dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente. Colpisce, per esempio, la precisione scientifica nel descrivere i dettagli: nelle avventure del barone che voleva vivere sospeso tra i rami, Calvino, figlio di un agronomo e una botanica, riporta nomi e caratteristiche degli alberi tra i quali si arrampica il protagonista Cosimo Antonio di Rondò.

La ricerca dell’ordine e della chiarezza, come pure la letteratura intesa come strumento di indagine, sono ben visibili in Palomar («Scrivere ha senso solo se si ha di fronte un problema da risolvere» afferma su Paese Sera nel 1978), testo che è una sorta di continua e insoddisfacente applicazione di un metodo alla realtà.

Si comprende così l’ammirazione per Galileo Galilei, da lui definito nel 1967 il più grande scrittore italiano di ogni secolo. Calvino lo studia per capire come abbia applicato il metodo scientifico nei suoi scritti, convinto com’è che nella pratica del raccontare si possano ritrovare le fasi cruciali della stessa ricerca scientifica. «“Discorrere”, “discorso” per Galileo vuol dire ragionamento, e spesso ragionamento deduttivo» scrive Calvino nelle sue Lezioni americane. «“Il discorrere è come il correre”: questa affermazione è il programma di Galileo, stile come metodo di pensiero e gusto letterario: la rapidità, l’agilità del ragionamento, l’economia degli argomenti, la fantasia degli esempi sono per Galileo qualità decisive del pensar bene». Queste idee attrassero le critiche di altri scrittori del suo tempo quali Anna Maria Ortese e Carlo Cassola, che avevano una differente concezione della letteratura. Quest’ultimo invitò Calvino a cambiare mestiere incolpandolo di mescolare cultura e narrazione. Cassola, come Ortese, interpretava la letteratura di Calvino come un attentato alla purezza dei sentimenti, una degenerazione in cui mancava l’introspezione psicologica e l’analisi dei meccanismi dell’animo umano. Ma per Calvino la separatezza dei campi del sapere, inclusi scienza e letteratura, era soltanto artificiale.

La sua tensione conoscitiva non è fine a sé stessa. La narrazione aiuta a fare ordine nel caos e a riconoscere che cosa nelle nostre vite ha valore e merita tempo e attenzione. Per rendersene conto bisogna rileggere una delle sue frasi più belle, quella alla fine del racconto Le città invisibili, dove un immaginario protagonista Marco Polo narra al sovrano Kublai Khan le città toccate nei suoi viaggi: «L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

Per Calvino, il metodo, l’analisi e il ragionamento sono gli strumenti della ragione con cui scoprire quelle cose e quelle persone che possono consolarci dall’inferno della vita, rendendola più sopportabile.