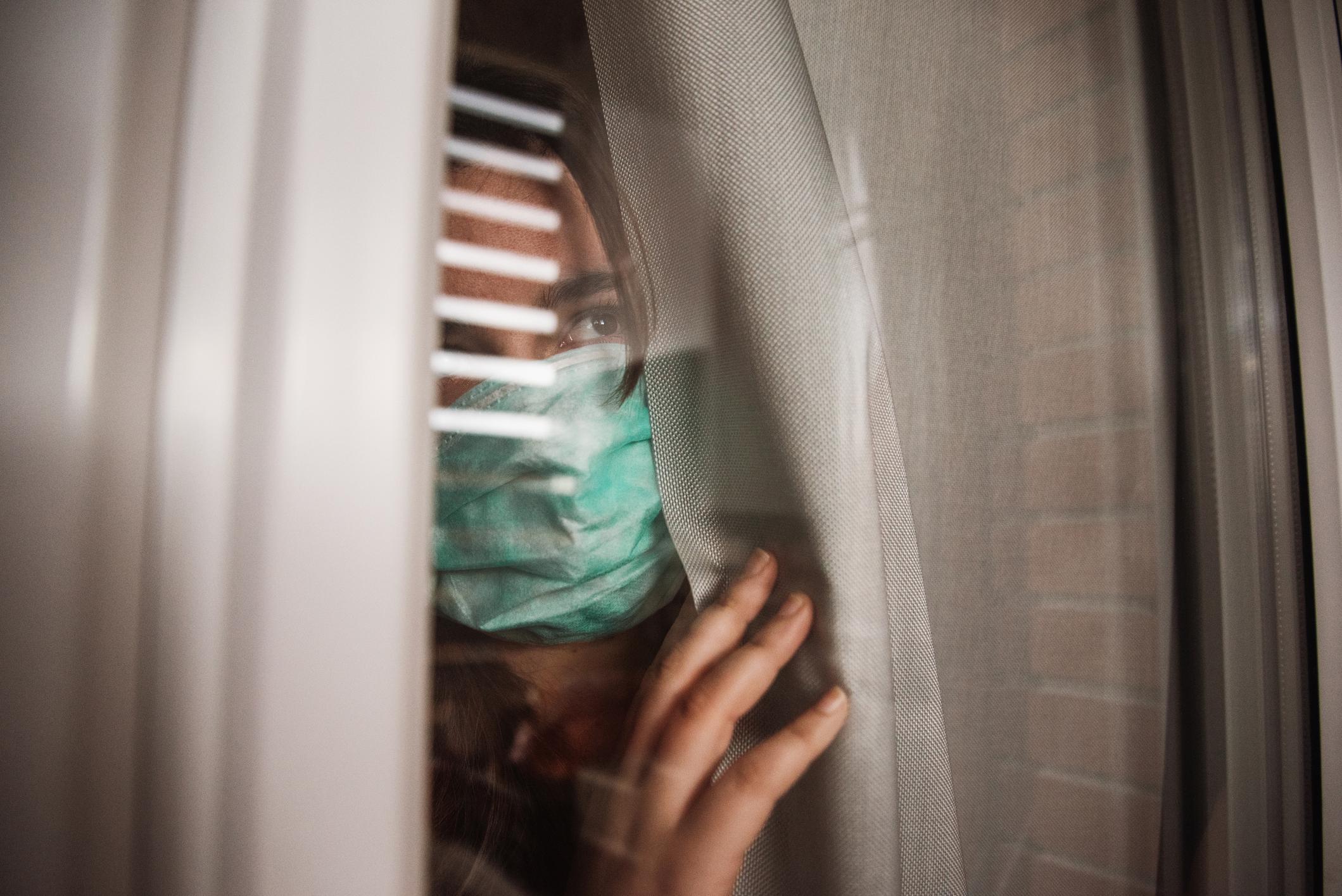

Prima il Covid, adesso la crisi ucraina: viviamo nella morsa dell’incertezza per il futuro. La corsa al bunker e alle pastiglie di iodio alimentano l’incubo nucleare. Intanto, Mario Draghi evoca «l’economia di guerra» che ci aspetta… Andare avanti è possibile, però, dicono a Panorama gli psicologi e il più grande psichiatra italiano. Dominando con intelligenza l’angoscia che ci circonda.

La migliore definizione l’ha data il sociologo polacco Zygmunt Bauman: «La cosa che suscita più spavento è l’ubiquità delle paure, esse possono venire fuori da qualsiasi angolo o fessura della nostra casa o del nostro Pianeta. Dal buio delle strade o dai bagliori degli schermi televisivi». Siamo immersi. Ci teniamo avvinghiati al salvagente sgonfio delle continue notizie sulla guerra, delle foto terribili ripostate sui social, dei dibattiti dove chiunque è autorizzato a dire qualsiasi cosa.

Provati dalla pandemia e dall’overdose di virologi, ci offriamo come agnelli sacrificali a schiere di geopolitici. Attacco nucleare, scene dall’apocalisse ucraina, i russi e gli americani, come cantava Lucio Dalla. Buttata via la lattoferrina, la sostituiamo con compresse allo iodio contro le radiazioni. Riparte l’assalto ai forni. Ora tutti cercano l’olio di girasole, che nei supermercati è già razionato. Intanto si spera che la propria figlia si fidanzi presto con un facoltoso benzinaio, se no quest’anno in vacanza si va in monopattino.

La confusione ci ha offuscato le menti e mentre nelle orecchie risuona il: «Ti spiezzo in due» di Ivan Drago in Rocky IV, non riusciamo a toglierci dai ricordi neanche Adolfo Celi, malefico capo della Spectre che accarezza il suo gatto bianco. Il russo cattivo che è inconsciamente in noi aspetta solo di tornare a impaurirci come un potente dybbuk.

Come il demone, che nel celebre racconto di Stefan Zweig (Paura, Adelphi) attaccava la protagonista, Irene, la paura è di nuovo padrona delle nostre misere vite. «Chi sta sul divano a tremare è già dentro la guerra senza rendersene conto» asserisce Fabio Sbattella, docente di Psicologia dell’emergenza all’Università Cattolica di Milano. «Non diventiamo fruitori passivi. Dosiamo il bombardamento mediatico, bastano due momenti informativi. E poi bisogna darsi un tempo per connettere le notizie, leggere approfondimenti, non accontentarsi di pillole da 5 secondi».

Per trasformare la paura in coraggio bisogna usare l’intelligenza. Secondo lo studioso, la guerra da sempre è anche psicologica: «Fin dall’antichità si vinceva se si riusciva a spaventare il nemico. Se si crea nell’avversario orrore, sconcerto, confusione, demoralizzazione, lo si porta ad arrendersi. Ma il grande attacco viene fatto anche tramite la visualizzazione, perché l’obiettivo è piegare lo spirito, la speranza. Per cui dobbiamo vigilare perché la diffusione dell’ansia è una strategia che fa parte della guerra. Non è un effetto collaterale. Noi stiamo già combattendo».

Forse bastava leggere Tucidide, il padre della Storia, che nella sua Guerra del Peloponneso aveva già raccontato ciò cui stiamo assistendo. Ma sorbirsi gli otto volumi non è così facile come sfogarsi sui social. Tutto questo porta a un estenuante logorio. Il 75 per cento degli italiani (dati Ipsos) ha un reale timore che si possa arrivare alla Terza guerra mondiale. E c’è chi nel dubbio corre a farsi il bunker. A Giulio Cavicchioli, titolare della Minus Energie di Mantova, azienda leader nella realizzazione di rifugi sotterranei, dal 1° marzo sono arrivate oltre 500 richieste: «Un rifugio costa dai 2.500 ai 3 mila euro al metro quadro. Hanno chiamato soprattutto da Roma, poi da Lombardia, Veneto e ora Piemonte. Solo famiglie, non ho mai parlato con un single. La fascia d’eta è 50-60 anni. L’80 per cento sono donne. In fondo chi chiede un bunker pensa che la vita vada avanti. È uno strumento di speranza».

Bisogna restare concentrati sul presente, connessi agli altri, la pandemia ci ha dimostrato che non si deve rimanere da soli. Nella solitudine si perde il controllo, tutto si amplifica, i sentimenti si estremizzano. «Capire ciò che sta succedendo da una prospettiva psicologica diventa un modo per gestire emotivamente la situazione. Noi stiamo vivendo la dimensione del trauma. Da quello del Covid a quello della guerra. Se avessimo un ipotetico termometro traumatico saremmo passati da un livello sette a un livello nove» spiega Alessandro Bartoletti, psicologo specialista in Psicoterapia breve e strategica. «Si perde la certezza, il senso di sicurezza. E da qui le angosce sul futuro. Durante la pandemia usavamo la metafora: siamo in guerra, oggi ci rendiamo conto che era un’iperbole. Nella mia pratica clinica vedo già reazioni di angoscia, attacchi di panico o pazienti che immaginano scenari bellici catastrofici. Ci si abbandona alla rabbia e all’aggressività. Dopo la caccia al cinese, oggi c’è quella al russo».

Racconta lo scrittore Nicolai Lilin, autore di una biografia su Putin, L’ultimo zar: «Devi scegliere tra bianco e nero. Scendere in una trincea dove potrai mitragliare i tuoi oppositori a suon di fake news, che sono in abbondanza da entrambe le parti. In una narrazione del genere, quando bombardi la gente con materiale che farebbe indignare chiunque, tu ti immedesimi e così dopo due giorni inizi per forza odiare i russi. Se mia figlia di 14 anni arriva a casa, chiedendomi: “Noi russi siamo cattivi?”, posso dire che solo la propaganda nazista ha screditato un intero popolo su base etnica. Creare un cattivo ideale, il male assoluto, ci permette di distogliere l’attenzione dalle nostre responsabilità».

Lo scrittore si dice preoccupato per la crescente russofobia: «Che cosa c’entra Dostoevskij? È solo becera ignoranza: la cultura unisce gli uomini oltre le guerre. Mio nonno, che sapeva leggere il tedesco, mi raccontava che durante la Seconda guerra mondiale aveva sempre con sé un libro di poesie di Goethe. Per non dimenticare che anche i tedeschi erano umani. Questo è il potere della cultura: ricordare a tutti che siamo umani. Di questo ho paura, che da un Paese occidentale con certi valori ci trasformeremo in un branco di persone povere, arrabbiate, che si massacrano tra di loro».

Ma la psicosi collettiva si sta allargando, come osserva Roberto Ferri, presidente nazionale della Sipem, la Società italiana di psicologia dell’emergenza: «Stiamo facendo i conti con il senso di precarietà che da due anni è diventato una sensazione di perdita di controllo sulla propria vita. E non riusciamo più a vedere una prospettiva futura in maniera ottimistica. La prima paura è per l’economia. Si parla già di “economia di guerra”. La perdita del potere d’acquisto: benzina, riscaldamento e i beni di prima necessità incidono sulla nostra psiche. In questo momento gli italiani stanno affrontando tutto questo con la solidarietà. Ma quello che noi psicologi dell’emergenza chiamiamo “il periodo della luna di miele”, finirà».

Per Ferri è un po’ come durante il primo lockdown, quando cantavamo dai balconi: «Allora pensai che ne saremmo usciti migliori, ma mi sbagliavo. Veniamo da 40 anni di benessere e l’idea di sacrificio è lontana da questa società edonista, egoista e narcisista. Credo che tutti abbiamo paura della fine del mondo che conosciamo e dell’inizio di un nuovo equilibrio». Come disse Charles Darwin, sopravvive non la specie più forte, ma quella che ha la migliore capacità di adattamento all’ambiente e alle circostanze. Il grande etologo Daniel T. Blumstein nel suo libro Paura. Lezioni di sopravvivenza dalla natura selvaggia, afferma che la paura ha tenuto in piedi per milioni di anni i nostri antenati umani e non umani. «La fragilità è una condizione che fa parte della vita di ciascuno di noi. Ci difende non solo dalla ferocia ma anche dalla paura» dice il più grande psichiatra italiano, Eugenio Borgna. «Oggi in questo tramonto della psichiatria si dà alla fragilità una connotazione esclusivamente patologica. Si ritiene che essere fragili sia la vera malattia da combattere. Invece è una condizione che non avrebbe mai condotto a quella violenza che c’è dentro di noi. E oggi è una violenza che sconvolge». Per lo psichiatra la paura è un’esperienza ancora più dolorosa e scarnificante: «Va distinta dall’angoscia, che nasce indipendentemente da un motivo, dalle condizioni di vita in cui oggi siamo immersi. La paura è reale, obiettiva. Oggi ne siamo tutti sommersi, è dilagante, giustificata».

Per chi come lui ha vissuto la Seconda guerra mondiale quella sensazione resta ancora accesa: «Abbiamo dovuto lasciare la casa e fuggire in montagna, perché i tedeschi stavano cercando mio padre che era nella Resistenza. La paura della guerra rinasce oggi anche in chi come me l’aveva vissuta in maniera diversa. Allora non c’era la televisione a riportare ogni giorno forme di crudeltà. Assume questa dimensione amplificata in ogni istante dai media. L’angoscia del conflitto di un tempo era più interiorizzata, personale. Oggi è collettiva, lo specchio di un sentimento di partecipazione alla sofferenza di un popolo nel quale ci riconosciamo. Ma condanno il male di questi tempi: l’indifferenza, il non ascoltare il dolore, la disperazione degli altri. Siamo chiusi nel baluardo della nostra soggettività egoista. Si vive prigionieri di questa interiorità impazzita». Nel suo ultimo libro scrive Borgna: «Il tempo della speranza è il futuro, come lo è il tempo dell’angoscia e della paura».