L’attrazione esercitata da questa lotta durissima rimanda alla sostanza, ai valori, alla sofferenza di uomini in guerra tra loro. Un’epica infinita che continua a ispirare grandi scrittori.

Perché ci piace guardare quelle bestie sudate che si massacrano il volto? E perché ci entusiasma così tanto leggerne le gesta, infilarci nelle pieghe delle loro ferite, osservare di nascosto la stanchezza, la povertà, il dolore che affiorano quando i riflettori sopra il ring sono spenti? Qualche anno fa Jonathan Gottschall, professore d’inglese della Pennsylvania, ha scritto un intero libro per provare a spiegarlo (Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli, Bollati Boringhieri). Non che ci sia riuscito granché, a spiegare, però ha scritto una bellissima storia su un uomo comune – un intellettuale, per di più – che prova a trasformarsi in un combattente.

Gottschall ha potuto solo farci annusare il profumo dell’arena, farci intuire quale sensazione attraversi i muscoli, e poi la mente, mentre si affronta l’avversario a distanza ravvicinata. Ha raccontato il suo tentativo di diventare un guerriero, che ha avuto successo solo a metà: «Ho concluso che non sono un fighter e non vorrei mai esserlo. Con questo non intendo dire che non padroneggio abbastanza la tecnica, intendo dire che non ne ho l’attitudine – coraggio condito da un po’ di cattiveria – e mai ce l’avrò».

Ecco, forse, che il motivo inizia a scoprirsi. La boxe ha affascinato e in parte ancora affascina milioni di persone perché ci mostra qualcosa che la larga maggioranza di noi non avrebbe il fegato di fare. Ci consente di ammirare uomini – e, da un po’, sempre più donne come la coriacea Valentina Bustamante appena laureatasi campionessa italiana – capaci di incamminarsi sulla via dei guerrieri.

Per capire di che si tratti, esattamente, ci vuole Ernst Junger: «Là fuori ci aspetta la morte con il suo gigantesco arsenale. Ma certo il destino del guerriero non è quello di morire in un letto: il suo letto è il campo di battaglia sul quale morendo viene generato, generato attraverso la lotta e il tramonto. Tutti devono morire; noi però vogliamo essere colti dalla morte durante l’assalto». Ecco qui la differenza: sta nella capacità di vivere sfidando la morte, o comunque tenendola sempre sotto tiro, con la coda dell’occhio.

Non che la condizione di ogni essere vivente sia poi molto diversa, solo che il combattente, e il pugile più di tanti altri, riesce a guardare in faccia la realtà, e a sostenerne lo sguardo.

Forse perché in parte è folle, invasato come lo sono gli eroi. O forse perché, come scriveva Joyce Carol Oates nel capolavoro Sulla boxe (66th A2nd), egli è ammantato di tragedia. «Se la boxe è uno sport» diceva la grande autrice americana «allora è il più tragico degli sport, perché più di ogni altra attività umana consuma l’eccellenza stessa di cui fa spettacolo – il suo dramma sta proprio in questo consumo. Esaurirsi nel combattere il più grande incontro della propria vita significa per forza di cose avviare quella parabola discendente che la volta successiva potrebbe portare a una rapida discesa, a una caduta repentina nell’abisso».

Ecco dove siamo: fra gente che scruta nell’abisso. Loro ci riescono. E noi, dal divano o dagli spalti, restiamo rapiti. È così da sempre. Racconta Stefano Di Marino nella sua Storia delle arti marziali (Odoya) – in cui ricostruisce origine e fortuna di tutte le discipline di combattimento, non solo quelle orientali – che già i greci praticavano il pugilato con i cesti, «vere e proprie armi costituite da guanti di tela intrecciata e rafforzata con corregge di cuoio».

A rendere perfettamente il carico di brutalità di questo genere di competizioni è stato Thom Jones, ex marine diventato uno dei più grandi narratori di boxe di tutti i tempi. Minimum Fax ha appena dato alle stampe una raccolta di suoi racconti (Il treno notturno), molti dei quali ruotano attorno al ring. Jones ci intrattiene su Teogene, atleta dei tempi d’Omero, forse l’uomo ritratto nella celebre statua del Pugile a riposo.

«Allora, come adesso, la violenza, la sofferenza e lo scarso valore della vita umana erano la regola. Il tipo di pugilato che praticava Teogene non assomigliava alla boxe di oggi, con quelle regole da scolaretti messe lì da Queensberry (John Sholto Douglas, marchese di Queensberry, irritante nobile scozzese noto per aver fissato le regole fondamentali del pugilato moderno, nonché per essersi accanito su Oscar Wilde, che era amico di suo figlio, ndr)».

La descrizione che Thom Jones fa della sfida con i cesti è di un realismo palpitante: «Ai due avversari non era concessa la libertà di un ring. Erano invece legati a due pietre piatte, si fronteggiavano naso a naso. Quando veniva dato il segnale cominciavano a martellarsi di colpi con i pugni avvolti in pesanti strisce di cuoio. Erano combattimenti all’ultimo sangue». Si combatteva, allora, in occasione di cerimonie religiose, lo spettacolo dominava millenni fa. E conquistava i cuori degli artisti. Nell’Eneide, ricorda Stefano Di Marino, Virgilio descrive una sfida pugilistica in cui i contendenti si muovono già come i settecenteschi pugili d’Inghilterra, la nazione che ha dato vita alla boxe moderna.

Per i contemporanei, tuttavia, il pugilato è soprattutto un affare da americani. È agli Stati Uniti che si deve l’enorme successo della boxe e, in fondo, anche la sua rovina. Non soltanto per via del circo che le è stato costruito attorno – in fondo non troppo dissimile da quello allestito in altre epoche. Ma, soprattutto, a causa della retorica ormai stantia dell’individuo trionfante, roba che ricorda più il self empowerment che l’ancestrale battaglia dell’uomo per superare i suoi limiti.

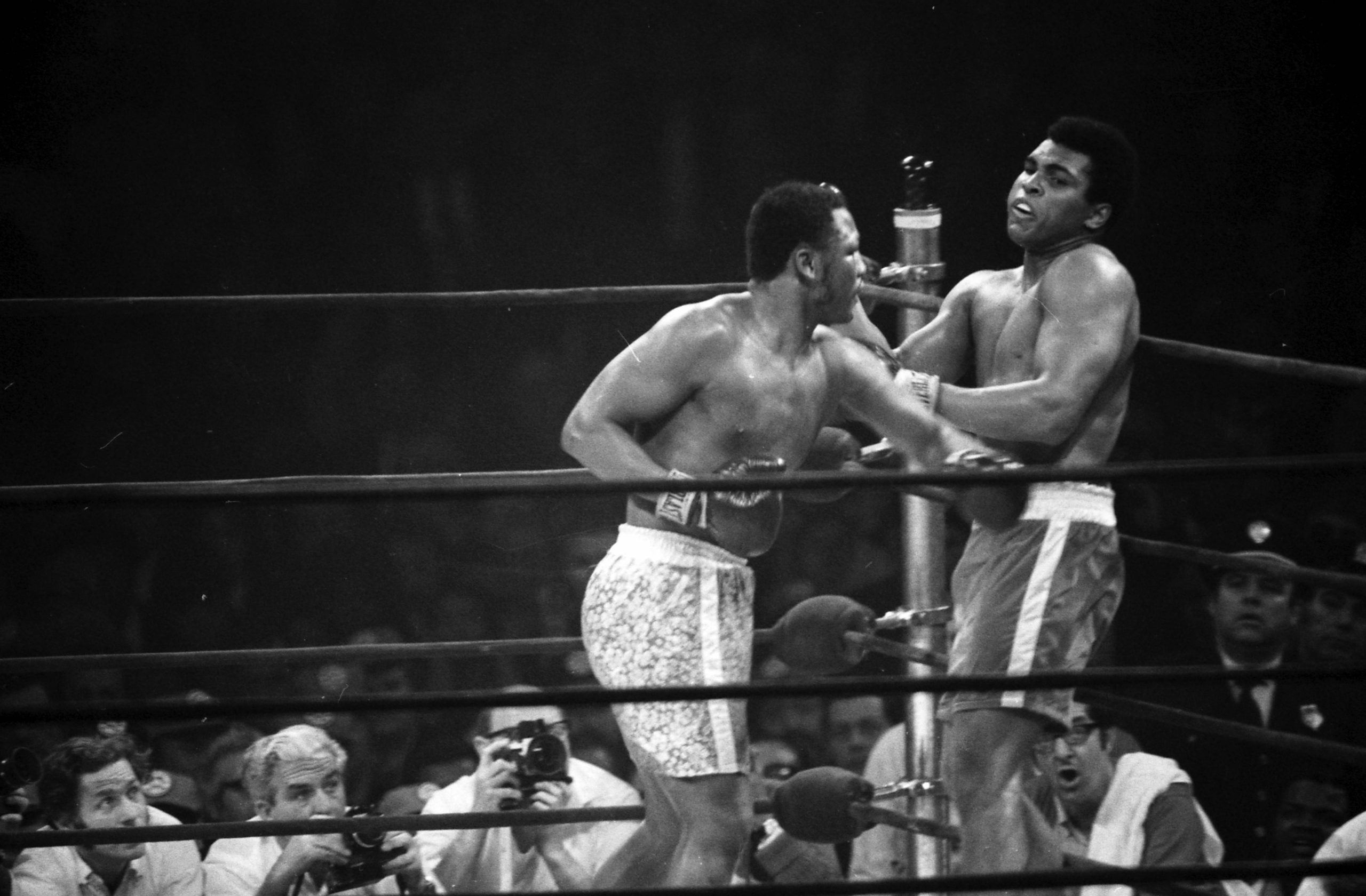

Non possiamo, in ogni caso, fermarci lì, alle solite tirate un po’ melense su Mike Tyson o Muhammad Ali, alle metafore consumate sulla boxe come rappresentazione di spiantati che, rischiando la pelle, coronano il sogno a stelle e strisce. Per ogni peso massimo che diventa un po’ famoso, in fondo, ci sono migliaia di sconosciuti che si fanno rompere il grugno in palestre fredde e puzzolenti. Uomini (e donne) che combattono per il gusto di farlo, perché, semplicemente, non si può non combattere.

«La boxe è semplice» scrive Katherine Dunn (l’autrice americana che ha ispirato Chuck Palahniuk) ne Il circo del ring (66th A2nd). «Due volontari disarmati, che si equivalgono a livello di peso ed esperienza, si affrontano su un quadrato illuminato da luci bianche. È una crisi ritualizzata, autentica ma controllata. Nella sua massima espressione un incontro diventa teatro d’improvvisazione e i pugili sono artisti guerrieri. Se la perfezione non viene raggiunta, il che capita quasi sempre, a intrigare di per sé sono le disavventure. Che siano sconvolgenti o ridicoli, passando per tutte le vie di mezzo, non esistono due incontri identici. Ciò che accade sul famigerato ring, e intorno a esso, è un potente distillato di umanità».

Non è ancora tutto, però. Che la boxe sia un concentrato di vita vera lo abbiamo capito da tempo, lo ripetono tutti, specie chi non la pratica. C’è qualcosa di più profondo: il tesoro che davvero ci attrae e ci conquista. È una cosa semplicissima, a ben vedere. L’ha messa nero su bianco Joyce Carol Oates: «La boxe è una roba da uomini, parla di uomini, è uomini. Una celebrazione della religione perduta della mascolinità, troppo fiera per andare perduta».

A ribadire il concetto ci pensa F.X. Toole, uno che ha fatto il pugile, l’allenatore di pugilato e anche lo scrittore, scodellando fra l’altro la storia che Clint Eastwood ha trasformato in Million dollar baby (questo è anche il titolo della sua raccolta di racconti pubblicata di recente da Mondadori). «La boxe», scrive Toole, «è la magia di uomini nell’atto di combattere, la magia della volontà, della capacità, del dolore, e di rischiare il tutto per tutto, così che uno possa rispettare sé stesso per il resto della sua esistenza. (…) Questa è la magia del vincere o perdere in un gioco da uomini, uomini che si battono con la mente e il corpo e il cuore fino all’esaurimento e anche oltre, fino a rimanere senza fiato, con le costole rotte e il fegato in pappa, i reni distrutti e le retine staccate. Lo fanno per soldi, certo. Ma anche per il rispetto di sé, e per la magia».

La magia della virilità. Del Maschile come principio, come potenza vitale che può coinvolgere e riguardare anche le donne, spesso più coraggiose di tanti maschi. È per quella magia che ancora guardiamo la boxe, ancora ne leggiamo e ne scriviamo. Perché, in fondo, è archeologia dell’anima: la riscoperta di una virtù, di una forza, che nel mondo fuori va completamente svanendo.