Automi miniaturizzati in grado di «viaggiare» nell’organismo. E cellule cerebrali artificiali che dialogano con quelle vere. Sono le straordinarie invenzioni messe a punto da due giovani ricercatori italiani. Che promettono di rivoluzionare le terapie.

Gli scienziati, anche quelli che spostano ogni giorno i confini del fattibile un po’ più in là, sono pur sempre uomini e donne come noi. Sognano e costruiscono idee e carriere anche davanti a un film, nonostante risalga a più di 50 anni fa.

Solo così si spiega il fatto che ancora oggi, negli incontri dedicate alla microrobotica, dietro le spalle dei relatori scorrono quasi sempre le immagini di Viaggio allucinante, film del 1966 (dalla cui sceneggiatura Isaac Asimov trarrà un romanzo) che narrava la storia di un equipaggio di un sottomarino miniaturizzato che veniva iniettato nel sangue di uno scienziato in coma. Per salvarlo.

Stefano Palagi, 35 anni, ricercatore postdoc nel gruppo Bioinspired Soft Robotics presso il Center for Micro-BioRobotics dell’Istituto italiano di tecnologia a Pontedera è uno di loro. E con Francesca Santoro (entrambi in forza all’Iit, fiore all’occhiello della ricerca italiana) è fra i cinque scienziati e scienziate italiani premiati dall’European research council per progetti innovativi sulle tecnologie per la salute. La ricerca di Palagi si chiama «Celloids» e mira a sviluppare microrobot delle dimensioni inferiori al millimetro, che imparino a comportarsi come le cellule del corpo umano: «Per miniaturizzare un robot fino a renderlo così piccolo» spiega Palagi «non si possono impiegare le stesse tecnologie che usiamo per robot di maggiori dimensioni, nemmeno quelle adatte a dispositivi di pochi centimetri, perché i fenomeni fisici, la gravità per esempio, hanno una diversa rilevanza.

Ci vuole quindi un nuovo e imponente sforzo scientifico e tecnologico: è un ambito di ricerca che è aperto a livello mondiale da un paio di decenni. L’obiettivo condiviso è realizzare dispositivi che possano lavorare in ambito medico, per applicazioni che vanno dal rilascio localizzato dei farmaci alla diagnostica, fino ai microinterventi».

Pur essendo giovane, Palagi ha già un grande successo alle spalle. Mentre era in forze come ricercatore al Max Planck Institute for intelligent systems, in Germania, è stato il primo scienziato al mondo a realizzare un microrobot capace di nuotare come un organismo biologico, quindi senza l’applicazione di forze esterne, grazie alla capacità di deformare il suo corpo in base a come e quando veniva illuminato dalla luce: «Per far muovere il microrobot, realizzato con una specie di gomma costituita da molecole simili ai cristalli liquidi che troviamo negli schermi» prosegue il ricercatore «invece di usare forze magnetiche forti, come in tutti gli altri esperimenti portati avanti nel mondo, siamo andati a sfruttare la forza che lo stesso dispositivo era in grado di generare: la luce serviva solo per dargli energia e controllarlo».

Proprio partendo da questa scoperta Palagi adesso rilancia: la sua idea è creare un microrobot che «ragioni» e viaggi dentro l’organismo come le cellule del sistema immunitario, che sono velocissime e riescono ad attraversare i tessuti corporei: «Nel passato ci siamo molto focalizzati su microrobot in grado di spostarsi nei liquidi, con l’idea di farli muovere solo nel sangue. Con la mia nuova ricerca voglio andare oltre: microrobot iniettabili nei vasi sanguigni vicino al luogo di intervento, diciamo al bersaglio, ma che poi riescano a deformarsi e a uscire dai vasi infilandosi tra una cellula e l’altra dei nostri tessuti. Possiamo dire che il microrobot andrà a trovare i cunicoli tra le cellule per poter passare e raggiungere il suo obiettivo, senza fare alcun danno al contrario di altri microrobot pensati per il movimento nel corpo umano».

Fantascienza, o quasi: un microdispositivo ispirato alle cellule immunitarie (da qui il nome Celloids) che ne imiti il movimento ameboide e possa svolgere i suoi compiti in autonomia. «Questi microrobot permetterebbero procedure mediche rivoluzionarie: pensiamo solo all’utilità che potrebbero avere nella cura di gravi patologie, e negli interventi microinvasivi. Siamo solo all’inizio: abbiamo davanti anni di ricerca».

Così come Francesca Santoro, che dopo tre anni presso il dipartimento di Chimica a Stanford) è ora capo del Tissue Electronics Lab presso il Center for Advanced Biomaterials for Healthcare dell’Iit a Napoli. Già premiata negli anni scorsi per aver ideato un cerotto nanotecnologico che, interagendo direttamente con le cellule, favoriva la guarigione della pelle, ora lavora (grazie al riconoscimento dell’Erc) al progetto Brain-Act. Obiettivo: accendere le speranze dei malati di Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative.

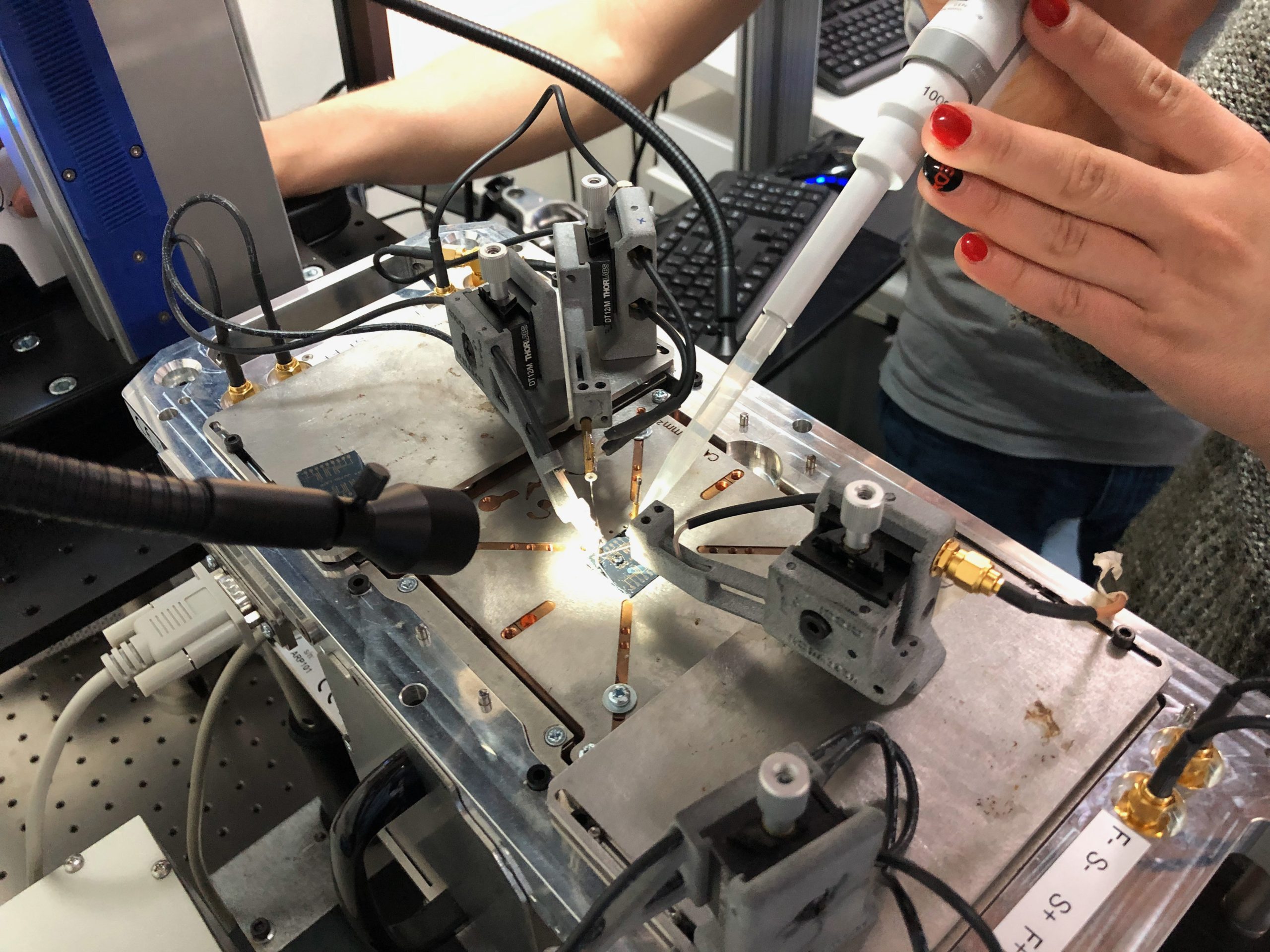

Santoro, che ha costituito a Napoli un gruppo di lavoro internazionale nel quale lei, a 34 anni, è la più anziana, punta a creare un impianto cerebrale interattivo: una sorta di neurone artificiale bio-ibrido in grado di comunicare e interagire con i neuroni veri nel cervello: «Il nostro neurone artificiale» spiega «è un microchip elettronico fatto di polimeri conduttivi». Nei primi test, il neurone «sintetico» ha dimostrato di poter comunicare con una cellula cerebrale vera, tramite lo scambio di impulsi elettrici. «Ora, il nostro scopo è creare connessioni più complesse tra neuroni artificiali e biologici così da ricostruire le sinapsi».

Da una singola connessione ricostruita in laboratorio ai miliardi di sinapsi che servono al cervello umano per funzionare il passo è lungo e difficile, ma Santoro procede, con il suo giovane team, spedita verso l’obiettivo: «Ricreare tutte le sinapsi esistenti in natura è impossibile, ma già realizzarne una decina o un centinaio sarebbe un incredibile successo. Per adesso, ciò che possiamo fare è individuare alcune connessioni-chiave, una sorta di hub, punti di snodo delle informazioni all’interno del cervello, e andare a impiantare il neurone artificiale in quella sede. Da lì, i nostri microchip potranno provocare effetti a cascata, a seconda delle necessità del paziente».

I neuroni artificiali del team di Santoro possono servire anche ad altri scopi: per esempio, per testare in maniera più veloce nuove molecole per le malattie neurodegenerative. «Dato che i nostri neuroni artificiali si comportano come quelli veri, nei test non sarà più necessario utilizzare animali o cellule umane: questo ci permetterebbe di compiere screening a largo spettro delle varie molecole, spingendo la sperimentazione verso risultati affidabili e veloci».

Non solo. Il microchip in sperimentazione a Napoli, che è «pensante» e in grado di adattarsi al sistema nervoso mantenendolo in una condizione fisiologica, potrebbe anche essere una soluzione efficiente per interfacciare le protesi artificiali al cervello, aiutando chi ha perso un arto a controllarlo e gestirlo in modo naturale. I progetti, secondo le linee guida dell’Erc, hanno una durata di cinque anni: nel 2025, durante uno dei prossimi convegni di microrobotica, vedremo se sugli schermi passeranno – invece che le sequenze immaginarie di Viaggio allucinante – i risultati reali e tangibili degli scienziati italiani.