Dietro la forza della Repubblica popolare c’è una rinnovata «autostima culturale» in cui il pensiero dell’antico filosofo ha un ruolo importante. E, in questa concezione, rivoluzione tecnologica e tradizione trovano un equilibrio.

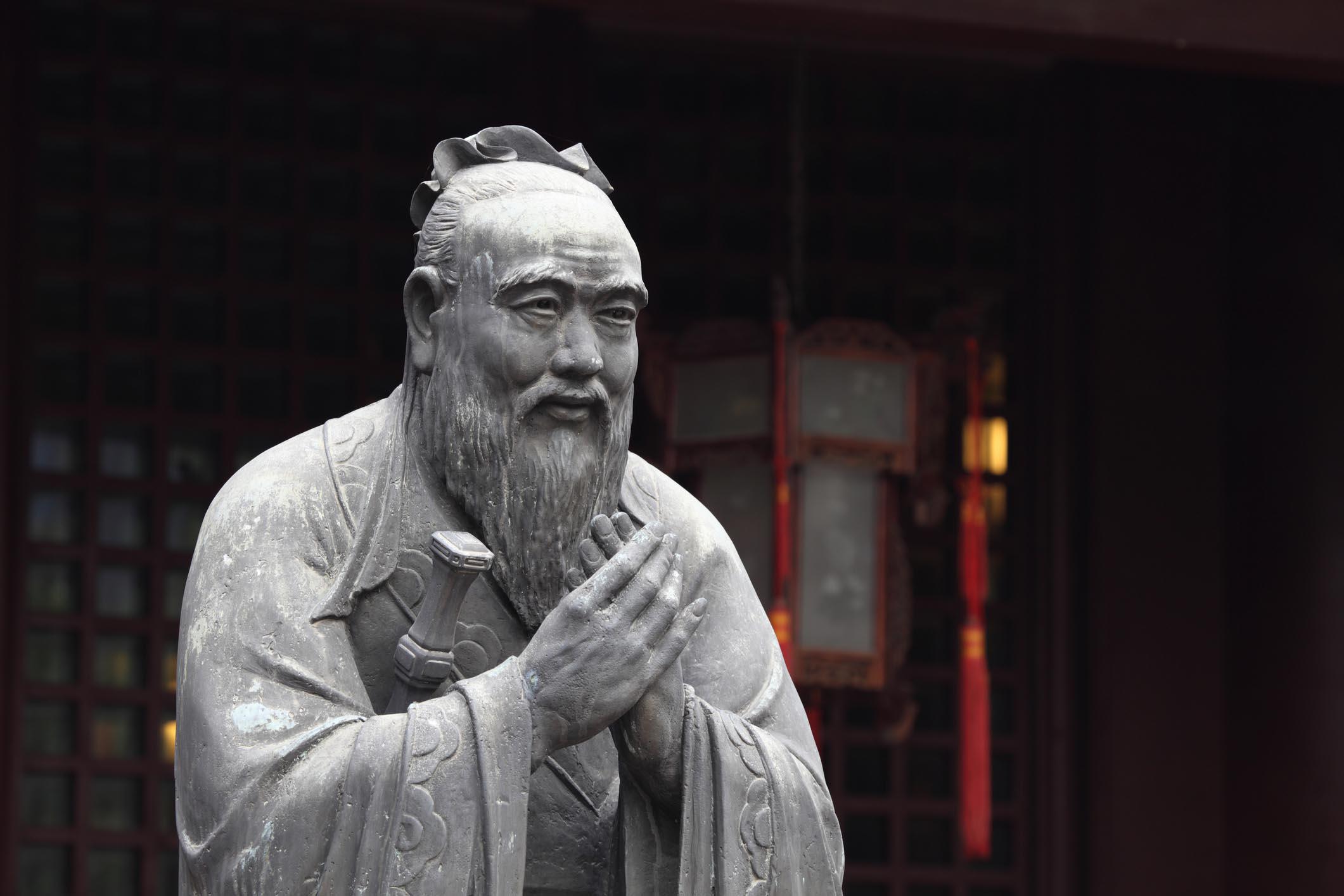

Un giorno qualcuno chiese a Confucio: «Maestro, perché non assumete incarichi di governo?». E Confucio rispose citando il Libro dei Documenti: «Basta essere figli amorevoli e fratelli amichevoli, e già questo è prendere parte all’azione di governo». Questo pensiero di Kong fuzi («maestro Kong», così veniva chiamato Kong Qui, da cui il latino Confucius) tratto da quel testo fondamentale che sono gli Analecta, dice molto dell’attuale orientamento politico e filosofico della Repubblica popolare cinese. Confucio sembra dirci che la prima forma di impegno politico – e forse una delle più importanti – si manifesta all’interno della famiglia. E la famiglia è la prima cellula di un corpo più grande: la nazione. Per gestire al meglio le relazioni all’interno della famiglia, e per comportarsi in modo virtuoso a beneficio del proprio Paese, occorre essere nobili, cioè conoscere e rispettare la tradizione, studiare e meditare, quindi tradurre il pensiero in azione.

Tradizione, famiglia, nazione: ricorda qualcosa? In effetti, sembra di ritrovare la triade mazziniana Dio, Patria, Famiglia, e forse non è così fuori luogo o troppo forzato stabilire una similitudine tra l’antica forma di nazionalismo italico e il pensiero veicolato dell’attuale leadership del Dragone. Per rendersene conto basta sfogliare il volume intitolato Gli adagi di Xi Jinping. Una guida alle allusioni classiche del leader cinese. In Italia è stato pubblicato da Anteo edizioni, e si tratta di un testo fondamentale per chi voglia comprendere qualcosa di più della Cina contemporanea. Sarebbe estremamente riduttivo, e in fondo sbagliato, continuare a definire i cinesi semplicemente «comunisti».

La loro visione del «sistema socialista con caratteristiche cinesi» da qualche tempo ha assunto una forte connotazione nazionalista, superando schemi passati per concentrarsi sull’unità nazionale, la riscoperta della cultura tradizionale e la valorizzazione della famiglia. I curatori del volume – che riprende ben 35 discorsi di Xi – raccontano una Cina che «si riconcilia con le proprie tradizioni culturali profonde, col patrimonio letterario e la filosofia antica che una volta rifiutava in nome del progresso. […] L’istruzione alla tradizione, una volta disapprovata dal Pcc, è ora considerata un importante prerequisito per il futuro, armonioso sviluppo del Paese».

Al centro di tutto sta l’imponente campagna a favore di quella che viene chiamata «autostima culturale». Come ha ribadito più volte Xi, «il popolo cinese ha bisogno di promuovere la propria cultura nazionale per realizzare appieno la sua trasformazione creativa e lo sviluppo innovativo». Per questo motivo il segretario-presidente ha fatto ripetutamente ricorso a citazioni di classici della letteratura e della filosofia cinese. Frasi e perle di saggezza riguardanti alcune verità d’acciaio: «L’amministrazione di un Paese deve procurare benefici alle persone comuni», «Un Paese senza virtù non può prosperare», «Le famiglie sono la base di un Paese».

A uno sguardo occidentale tutto questo potrà sembrare molto strano, eppure la Cina ipermoderna, da alcuni presentata come lo spirito guida di una nuova fase della globalizzazione, rivolge gli occhi al passato, riattualizza idee che noi potremmo considerare appartenenti al patrimonio conservatore. Tutto ciò fa ancora più impressione se si osserva l’incredibile accelerazione che la super potenza ha impresso negli ultimi anni allo sviluppo tecnologico. Dalle nostre parti, la tecnologia e la cosiddetta «quarta rivoluzione industriale» rappresentano una forza rivoluzionaria che soffia in senso del tutto contrario rispetto alla tradizione, alla famiglia, all’unità nazionale.

L’approccio cinese, tuttavia, è estremamente diverso, come spiega l’analista geopolitico Daniele Perra in Stato e Impero da Berlino a Pechino (anch’esso edito da Anteo). «Questo modello sradicante» scrive Perra «non è riuscito a imporsi con la medesima forza nel lato orientale della massa continentale. I cinesi, afferma He Yafe, hanno sì appreso molti aspetti della civiltà occidentale (dagli strumenti della tecnica, alla cultura e alle ideologie, marxismo compreso). Però questo apprendimento ha avuto carattere essenzialmente difensivo. È stata una “modernizzazione endogena” rivolta a sviluppare gli strumenti adeguati per la difesa della propria cultura dall’omologazione».

Ecco che il pensiero di Xi, scrive Perra, «si pone come una sintesi innovativa tra tradizione (confucianesimo) e modernità (marxismo-leninismo)». Attenzione però: anche il marxismo è stato rielaborato in maniera del tutto peculiare. Il concetto di lotta di classe, per esempio, «viene inteso in senso metaforico e assume i connotati di un lotta verso il progresso per il rinnovamento e il miglioramento etico della nazione». I cinesi sono riusciti, insomma, a cavalcare la tecnica e il pensiero occidentale senza per questo farsene travolgere. O, meglio, senza che diventassero vento devastatore della cultura locale. Al contrario, la Cina ha innestato la tecnica all’interno della propria tradizione culturale e filosofica, come ha ben spiegato Yuk Hui in un denso saggio intitolato Cosmotecnica (Nero edizioni). In qualche modo, la tecnologia per i cinesi resta strumento: propulsore della nazione e della cultura e non elemento annichilente. Dunque è possibile che a Oriente convivano «autostima culturale», patriottismo e sviluppo digitale.

In questo quadro, è decisamente interessante la ripresa che molti pensatori cinesi fanno del pensiero di Carl Schmitt, uno dei maggiori giuristi della storia europea, di cui sono noti (e spesso citati a sproposito) i rapporti con il Terzo Reich. «In Cina si utilizza il pensiero di Schmitt» dice Perra «per ritrovare una sorta di sovranità culturale. E, in termine geopolitici, per delineare la riappropriazione del “grande spazio” cinese». E qui viene il nodo centrale della questione, di sicuro quello più interessante per noi occidentali. Questo tipo di approccio tradizionale e patriottico favorisce l’avvicinamento alla Cina di molte forze conservatrici. Le quali, da un lato, possono ritrovarsi nella triade ideale di cui si diceva poc’anzi e, al contempo, possono beneficiare di un atteggiamento cinese che è del tutto anticolonialista. Certo, Pechino ha interesse ad avere buoni rapporti con il più ampio numero possibile di nazioni, e quasi sempre questi rapporti corrispondono a relazioni commerciali che qui da noi spaventano molti. Ma l’accento che la Cina pone sulla nazione e sulla conservazione della tradizione si traduce anche nel rispetto per la tradizione altrui. Ergo la potenza del Dragone si dispiega all’interno di un orizzonte che non è unipolare (come quello euroatlantico, per intendersi) bensì multipolare.

I cinesi immaginano un moto globale che prenda le forme di una Grande Armonia, e non di una sola canzone suonata da tutti allo stesso modo. Anche per questo motivo evitano il più possibile guerre e scontri frontali. E si propongono come uno dei centri attorno a cui potrebbe essere possibile costruire un nuovo ordine mondiale alternativo a quello disegnato dagli Stati Uniti negli ultimi decenni.

Rifiutare l’omologazione e non imporla agli altri: è la grande sfida, e la promessa, della Cina. Ecco perché Pechino sta costruendo una fitta rete di alleanze, che la guerra in Ucraina e il massiccio impegno statunitense contribuiscono a rafforzare. Se l’Occidente compiesse un piccolo sforzo e superasse gli antichi stereotipi per osservare davvero ciò che accade in Oriente, si renderebbe conto che, dall’altra parte del mondo, si sta costruendo un futuro del tutto diverso, e la fine della Storia è ancora molto lontana.