Bruno Vespa anticipa a Panorama un capitolo del suo nuovo libro sui meccanismi e la fascinazione del consenso al Duce: Perché l’Italia amò Mussolini (Mondadori).

È sorprendente come da acclamato duce dei socialisti Mussolini sia passato, seguendo una linea retta senza scosse né interruzioni, a diventare il Duce degli italiani. Ben prima che la «fabbrica del consenso» gli desse gli ultimi ritocchi, il monumento era già costruito. E quando alcune cose non funzionavano, alcune ingiustizie venivano compiute o non riparate, la gente non dava mai la colpa a lui, ma ai gerarchi.

Dopo la visita di Mussolini a Napoli nel 1931, un anonimo informatore della polizia esalta in un appunto destinato alla riservatezza «la folla in delirio, perciò in istato di grazia… questa folla affamata, indisciplinata, anarcoide, che non ha «sentito» né «compreso» il Fascismo predicato da piccoli uomini faziosi e miserevoli, avvicendatisi in questo primo decennio, «sente» e «comprende» il Duce attraverso il divino dono di una fantasia e sensibilità… Epperciò ieri gli ha decretato l’apoteosi, tra lo stupore e il panico dell’Alto commissario per la provincia di Napoli e del segretario federale della città» (Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione).

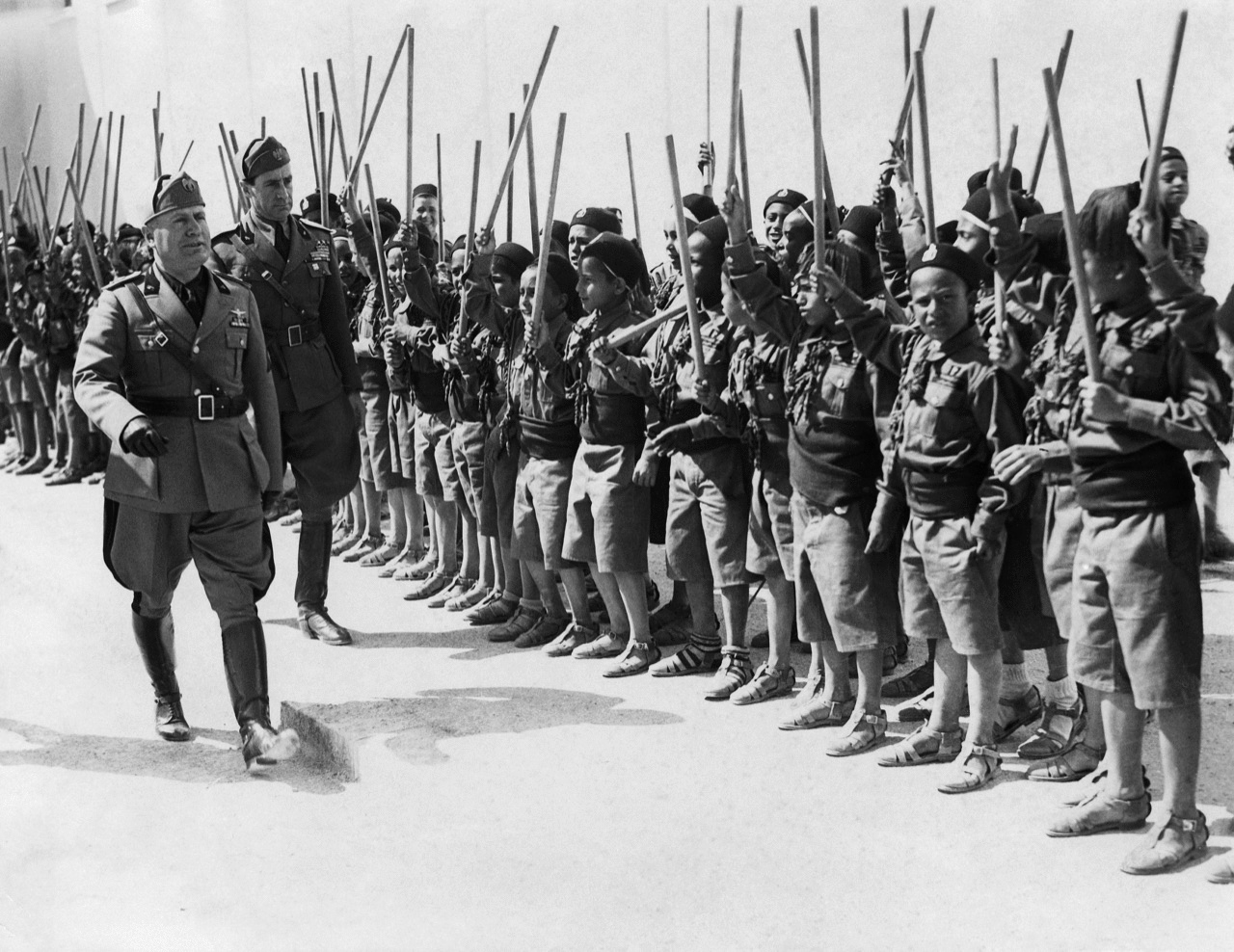

Il fascismo diventò presto una cosa diversa dal Duce, e con lui identificabile soltanto nei pregi, raramente nei difetti. Il contatto fisico con le masse dell’uomo che nuota, cavalca, gioca a tennis, scia, pilota aerei e motoscafi, semina e trebbia, ama negli anni centinaia di donne pur rientrando ogni sera in famiglia, costruì fatalmente il monumento. L’efficienza della sua segreteria nello sbrigare pratiche e distribuire sussidi rafforzò l’immagine salvifica di Mussolini.

In un libro pure durissimo sul regime, Il fascismo, lo storico siciliano Salvatore Lupo riconosce che il fascismo spezzò le chiusure elitarie della società italiana e «ritagliò spazi inediti per i ceti inferiori nella vita collettiva. La settimana lavorativa di 40 ore e il “sabato fascista” (cioè non lavorativo) crearono la dimensione del tempo libero che enti come l’Opera Nazionale Dopolavoro concorsero a valorizzare».

Lupo ricorda i cimenti sportivi di massa, gli incontri con l’altro sesso ai circoli rionali del partito, le vacanze nelle colonie marine. E poi, l’apprezzamento per le grandi opere pubbliche, l’ammirazione per i record transatlantici delle squadriglie guidate da Balbo. «Abbiamo dunque qui un grande spazio sociale per il consenso» e la conclusione. Naturalmente, scavando nei sotterranei del consenso, si trovano anche indifferenza e opposizione latenti, adesione conformistica e antifascismo militante. E Lupo osserva che «le troppe sconfitte e la pesante repressione indussero i settori nei quali si manteneva una coscienza antifascista a restare nascosti nelle pieghe della società».

Tuttavia, dà atto che nelle città in cui più forte era la base operaia, Torino e Milano, il consenso al fascismo nacque anche dal salvataggio statale di aziende a rischio (come la Sip) e dalla massiccia assistenza sociale gestita direttamente dalla federazione del partito. Nel 1930 il Pnf assisteva 12 mila famiglie milanesi e d’inverno un solo posto di ristoro distribuiva dagli 800 ai 900 pasti giornalieri.

Lo storico siciliano ricorda una circostanza poco conosciuta: la «modernità» del regime prevedeva largo spazio allo sport femminile. E poiché le donne che praticano sport devono usare un certo abbigliamento, l’episcopato condannava i pericoli dello sport femminile «spinto all’eccesso, pericoli a suo tempo percepiti perfino dai lussuriosi pagani». Occorre citare, poi, le sorprendenti concessioni fatte ad alcune donne antifasciste. In Donne in oggetto, Giovanni De Luna racconta la storia di Tina Pizzardo, condannata nel 1927 come militante comunista e, appena due anni dopo, incaricata di dirigere una colonia marina a Rimini.

Mantenne il posto pur essendosi rifiutata di iscriversi al partito, dopo aver ricevuto la solidarietà dell’importante Fascio milanese. Nel riferire lo stesso episodio, Lupo annota che Mussolini non solo non era contrario a iniziative del genere, ma le considerava un’utile valvola di sfogo per istituire un rapporto tra regime e masse che sfuggisse al grigiore delle gerarchie.

Come abbiamo visto, il consenso al fascismo crebbe ininterrottamente per tutta la prima metà degli anni Trenta, e lo stesso Togliatti ammise che, dopo la firma dei Patti Lateranensi, in Italia si stabilì un «regime reazionario di massa». Massa, appunto, perché c’era consenso.

Carlo Rosselli, nel saggio La lotta per la libertà, scritto al confino di Lipari e pubblicato nel 1930 in Francia dove sarebbe stato ucciso per conto dei fascisti, fece una valutazione realistica e rassegnata del regime: «La forza bruta, da sola, non trionfa mai. Ha trionfato perché ha toccato sapientemente certi tasti ai quali la psicologia media degli italiani era straordinariamente sensibile. Il fascismo è stato in certo senso l’autobiografia di una nazione che rinuncia alla lotta politica, che ha il culto dell’unanimità, che rifugge dall’eresia, che sogna il trionfo della facilità, della fiducia, dell’entusiasmo».

Nel 1933 un anonimo lettore, rispondendo a un questionario di Giustizia e Libertà, scrisse: «Il culto del duce… influisce ancora notevolmente sugli animi mantenendo, anche in opposizione ai fatti, la fiducia nell’infallibilità dell’uomo, cosicché si accetta tuttora senza discutere l’idea della sua genialità».

Come osservò Corrado Alvaro, fascista fin nel midollo prima di dichiararsi perseguitato da Mussolini, «il popolo aveva incarnato nel duce un antico ideale di giustizia ed era convinto che – se ne fosse venuto a conoscenza – avrebbe riparato ogni ingiustizia e sanato ogni torto». Riassume Emilio Gentile: per la gente comune Mussolini rappresenta «la figura di un semidio o di un mortale dotato di poteri straordinari, quasi divini, ma fisicamente vicino alle masse, continuamente in contatto con esse, prossimo alla loro anima, interprete delle loro aspirazioni; un grande uomo di Stato che meditava sulle sorti del mondo e vegliava sul destino d’Italia, che voleva grande e potente ma nello stesso tempo curava come un padre amorevole la sorte di tutti i suoi figli; un «uomo della Provvidenza» che era tramite di grazie divine per tutto il popolo, promessa e garanzia di sicurezza e di benessere nei tempi a venire».

A un certo punto, ci si cominciò a rivolgere a Mussolini con il linguaggio che si usa per la divinità. Nel Breviario dell’Avanguardista, pubblicato nel 1928, si legge: «Tu non sei, Avanguardista, se non perché prima di te, con te e dopo di te, Egli e soltanto Egli è».

Questa adorazione del Duce fu addirittura sistematizzata nel 1930 mediante l’istituzione della Scuola di mistica fascista, fondata a Milano da Niccolò Giani, un giovane studente di giurisprudenza. Scopo della Scuola, che sarebbe cessata soltanto il 25 luglio 1943, era di mantenere vivo lo spirito delle origini, vivendo il fascismo misticamente. Non a caso, l’iniziativa nacque dopo la firma dei Patti Lateranensi ed ebbe importanti legami con il mondo cattolico, nonostante lo zoccolo duro di quest’ultimo rifiutasse la totale omologazione al fascismo.

Nell’appendice al suo Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Ruggero Zangrandi – giovanissimo protagonista di quegli anni – dopo aver ricordato i dibattiti critici che accomunavano altri giovani destinati al successo culturale (fra cui Vittorio Sereni, Carlo Bo, Giancarlo Vigorelli), racconta: «Conformisti di età matura che si valevano di codesta scuola per appendere corone al regime, sviluppare tesi ultraortodosse e oltranziste (per fare carriera) erano, senza tema di ridicolo, certi professori d’Università e uomini di cultura cui venivano affidate le Lecturae Ducis, da tenere a rassegnati e sonnolenti uditorii di provincia, e simili manifestazioni».

D’altra parte, una delle battute del tempo era «chi non mistica, non mastica», un «bisogna pur vivere» all’italiana che lascia intuire una buona dose di opportunismo.