Il Green new deal europeo ha stanziato 400 miliardi di euro per la rivoluzione ambientale. Ma il passaggio dai carburanti fossili all’energia rinnovabile non è indolore. A pagarne il conto saranno molti settori industriali, a partire da quello della plastica.

E anche i cittadini dovranno mettere mano al portafoglio.

- L’illusione verde

- La rivincita della plastica

- Il riscaldamento sotto accusa

Una montagna di soldi: 150 mila miliardi di dollari. È la cifra in gioco sul tavolo green, perché tanto serve per riconvertire l’intero pianeta dall’economia dei fossili a quella del vento e del solare. L’Europa è in primissima fila. Ha varato il progetto Green new deal e un terzo dei soldi (promessi) del Recovery Fund sono destinati alle politiche verdi. Tutto giusto? Partiamo dall’aumento delle bollette di luce e gas che scatta da questo mese: +15,6 l’elettricità e +11,4 per cento il gas. In questi rincari – che recuperano per la verità i ribassi che si erano avuti in epoca di lockdown – ci sono un po’ di soldi per incentivare le energie rinnovabili (circa il 10 per cento dei cosiddetti oneri di sistema) oltre all’infinito «mutuo» per smaltire il nucleare. Da quando lo abbiamo cancellato per referendum abbiamo già versato sette miliardi di euro!

L’energia è l’industria più importante della nostra epoca dove regna l’homo technologicus. Tant’è che bisognerebbe riscrivere il principio di conservazione della massa di Lavoisier: niente si crea, niente si distrugge, tutto si consuma! Proprio questo consumo, dice il luogo comune ecologista, sta distruggendo il pianeta. E Ursula von der Leyen da quando presiede la Commissione europea si è convertita al più ortodosso ecologismo. Papa Francesco in novembre, ad Assisi, lancerà la sua «papanomics in verde» che sembra molto orientata alla decrescita felice. Ma è tutto giusto? C’è un assunto alla base di questo credo ambientale – che significa in Europa 400 miliardi di investimenti all’anno – con la conseguenza, come sempre accade in economia, che qualcuno ci perde e qualcun altro ci guadagna.

L’assunto è che produrre energia dai fossili genera anidride carbonica causando il cambiamento climatico. Sono messe sott’accusa le industrie, le auto e anche le mucche. Si dice: la temperatura della Terra è aumentata di 0,9 gradi, se ne prevedono ulteriori tre in più nei prossimi 10 anni e la catastrofe è già in atto: si sciolgono i ghiacci, il clima è impazzito, l’emissione di anidride carbonica avanza di un 1,5% all’anno. Greta Thunberg diventa la nuova Giovanna d’Arco. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri annuncia che a Taranto si produrrà acciaio verde (mentre gli operai dell’ex Ilva stanno perdendo il posto) alimentando a idrogeno gli altiforni; e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è pronto a investire tre miliardi per dare proprio all’Italia la leadership sull’idrogeno.

E se per caso il legame diretto anidride carbonica-riscaldamento globale fosse sbagliato? C’è chi ha messo in dubbio – in realtà come molti altri studiosi – i presupposti ecologisti. Fra questi Franco Prodi, fratello dell’ex premier Romano, che è uno dei massimi climatologi mondiali e ha passato una vita a studiare le nuvole e i loro effetti. In più occasioni ha sostenuto che non è provato il nesso tra emissione di anidride carbonica e aumento delle temperature; per paradosso, se le temperature salgono si ha un effetto maggiore di raffreddamento perché evapora più acqua, si creano più nubi e queste schermano il sole. Piuttosto è proprio alla fonte solare che si deve guardare, perché è la nuova «stagione» di attività della nostra stella che può incidere sul clima. Semmai Prodi vede un problema complessivo di impatto delle attività umane sul pianeta, ma non riferite al clima.

Sempre da Bologna viene un’altra voce autorevole e contraria alla vulgata ecologista. È quella di Davide Tabarelli che presiede Nomisma Energia. A Panorama fa osservare: «Viviamo un enorme inganno che l’ideologia di sinistra fa a se stessa: è passata dalla difesa dei più poveri alla difesa dell’ambiente, dimenticandosi che è stato il petrolio a democratizzare l’economia. L’Europa, con la deriva che le sta facendo prendere Ursula von der Leyen, “spaventata” dal consenso crescente dei verdi nel Nord, rischia di essere messa fuorigioco nell’economia mondiale. Le risorse del New green deal sono poche per un’eventuale transizione e sono fondate su un principio che non sta in piedi. Di fatto sono uno spreco. Al momento non c’è un’alternativa al petrolio».

Tabarelli lo spiega con un numero: «Lo capisce anche un bambino: una batteria alimentata da energie alternative offre 0,4 kilowatt per ogni chilo di peso, un chilo di greggio dà 13 kilowatt, il gap è di quasi 33 volte. Vale anche per i costi di produzione dell’energia, per la sua distribuzione. Devo avere l’energia quando mi serve e con il fossile questo è sempre possibile, mentre con le cosiddette rinnovabili c’è solo quando si può ricavarla. Produco energia pulita, ma poi inquino per conservarla? È il caso, per esempio, dello smaltimento delle batterie. Dobbiamo anche chiederci quanta energia serve per ricavarne altra. Ecco che l’idrogeno si crea utilizzando energia per alimentare l’elettrolisi, e con un ulteriore impiego di essa per l’immagazzinamento. Senza considerare la dispersione termica… Pensare di far funzionare la più grande fonderia d’Europa, come Taranto, con l’idrogeno è una pia illusione. La verità è che alternative al petrolio al momento e per almeno i prossimi 30 anni non ne esistono. Inoltre, chi glielo spiega al contadino del Myammar che deve rinunciare alla sua pompa diesel, o al trattore? Le rinnovabili hanno un enorme problema di distribuzione, il greggio è disponibile ovunque e di petrolio ce n’è fin troppo».

Secondo Tabarelli, l’Europa si troverà schiacciata tra la Cina che non rinuncia al fossile e l’America, con il rischio poi che i Paesi emergenti ci sorpassino. Servirebbe un accordo mondiale su un contenimento della crescita, ma chi si affaccia ora a una vita migliore difficilmente accetterà una simile prospettiva, e una decrescita unilaterale ci condannerebbe alla povertà. Da quel che si capisce, l’opzione green del tutto buona non è. Lo sanno purtroppo i minori della Repubblica democratica del Congo che lavorano come schiavi nelle miniere dove si estraggono i due terzi del cobalto mondiale, materiale indispensabile per le batterie delle auto elettriche e degli smartphone.

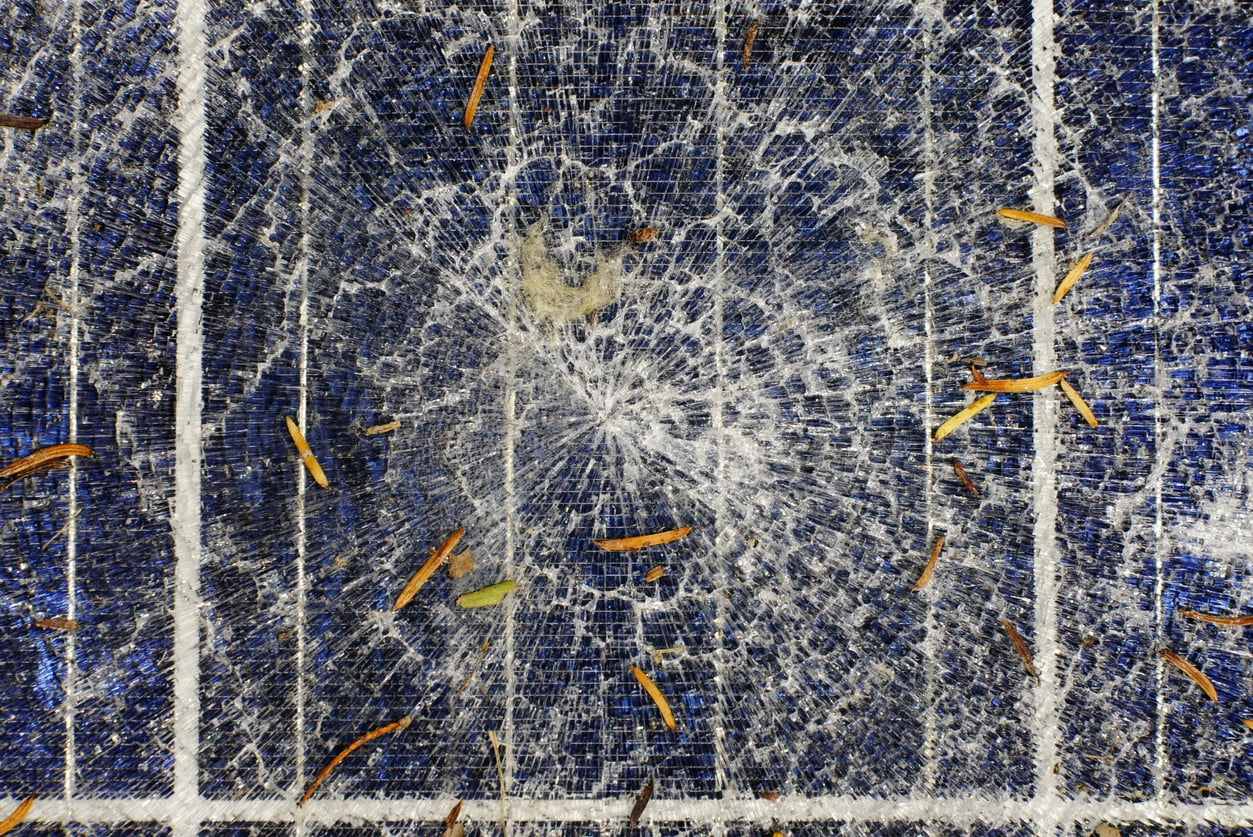

La ong International rights advocates ha promosso alla corte di Washington una causa contro Apple, Alphabet (Google), Dell, Microsoft e Tesla proprio per lo sfruttamento del cobalto. E non è l’unica sostanza sotto accusa. C’è il litio, c’è il silicio dei pannelli solari che arrivano dopo 25 anni a fine vita e vanno smaltiti. In Gran Bretagna la finanza scommette sul business del riciclaggio delle batterie a idrogeno e, come è accaduto con il nucleare, le energie rinnovabili creano un enorme problema con le scorie. Ma l’Europa tira dritto e l’Italia la sta seguendo a ruota.

La green economy è di sicuro un’opportunità soprattutto nel riciclaggio e nella materie prime «seconde», ovvero quelle prodotte da reimpiego di altri materiali. Sono oltre 400.000 le aziende che hanno inserito elementi green nella produzione, gli investimenti verdi sono stati nel 2019 il 21,5% del totale e nelle aziende verdi ci sono già tre milioni di occupati. Secondo Symbola, presieduta da Ermete Realacci, in prospettiva altri 840.000 posti di lavoro sono pronti nelle industrie a vocazione verde e basta citare il comparto delle plastiche rinnovabili per dire che l’Italia è una nazione leader, tant’è che noi produciamo già da energie rinnovabili quasi il 36% della nostra elettricità.

Tutto bene dunque? Forse no. Perché, in Toscana, per esempio, dove la geotermia dà un notevole contributo alla bolletta, si inizia a dire che inquina. E il ritorno da gennaio della plastic tax rischia di mettere in ginocchio uno dei comparti più importanti dell’industria italiana oltretutto in un periodo – quello Covid – che ha dimostrato l’indispensabilità della plastica. Così come c’è il problema di capire perché durante il lockdown, nonostante l’assenza di traffico, l’inquinamento in città non sia poi così diminuito.

Ancora: c’è il tema di quanto inquina un’auto elettrica. Basta però non farlo sapere all’Europa, che peraltro trova modo di finanziare con i «fondi verdi» la riconversione dell’industria automobilistica tedesca. Con il particolare che oggi le auto elettriche costano molto di più, hanno minore autonomia e patiscono per la scarsa diffusione della distribuzione. Un problema che si aggrava per i veicoli a idrogeno, che per adesso circolano solo in via sperimentale. In ogni caso, in Italia le colonnine di ricarica sono poche e costano moltissimo (siamo l’unico Paese che le tassa al 22% di Iva).

Aggiunge Tabarelli: «Quello del green, oltre a essere un escamotage retorico, mi appare come un’illusione ottica: non è che spostando l’inquinamento dalla città a un deserto, dove si impianta una centrale di alimentazione, cambia qualcosa. E poi c’è un elemento decisivo: il green vincerà, almeno nella trazione, solo quando costerà di meno, sarà più efficiente e più diffuso del gasolio. Ho il sospetto che questa innovazione l’Europa voglia farcela pagare due volte: prima come cittadini e poi come clienti dell’industria».

Non tutta la plastica viene per nuocere

È un momento difficile per i paladini del movimento «plastic free»: con l’arrivo del Covid-19 il mondo ha riscoperto le qualità della plastica che da pericolosa inquinatrice dei mari si è trasformata nella salvatrice di vite umane. Guanti, camici monouso, pellicole protettive, visiere, bottiglie in Pet, dispenser per disinfettanti hanno invaso le nostre vite e la fiducia dei consumatori verso i materiali plastici è risalita, come testimonia un sondaggio condotto in Germania dai produttori del settore. E pazienza se l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) avverte che da qui a fine anno dovremo fare i conti con un quantitativo di rifiuti derivanti dall’uso di mascherine monouso e guanti compreso tra 160.000 e 440.000 tonnellate: l’importante è proteggersi dal virus e la plastica è la soluzione più semplice, con un imbattibile rapporto tra prezzo ed efficacia. Naturalmente la rivincita della plastica viene cavalcata dai suoi produttori, che ne sottolineano i pregi cercando di bloccare definitivamente la plastic-tax. Mentre i consumatori sono confusi, dovendo scegliere tra difesa dell’ambiente e tutela della salute. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Un mondo «senza» è possibile? No, non lo è. A livello globale la produzione di plastica è in crescita costante e nel 2018 ha raggiunto quota 360 milioni di tonnellate, di cui 62 milioni in Europa. Si tratta di tantissimi tipi diversi di plastica, che vengono usati nell’edilizia, nell’industria dell’auto, nei casalinghi, nei giocattoli, nei computer, nei caschi. Difficile trovare intorno a noi qualche oggetto che non contenga pezzi di plastica. Circa il 40% della produzione è destinato poi al packaging, ed è qui che si concentra il problema dell’inquinamento.

Quando finisce nell’ambiente Come detto, il problema della plastica riguarda soprattutto il packaging: acquistiamo un prodotto e buttiamo via l’involucro. Però in Italia oltre il 90 per cento degli imballaggi viene raccolto: per la precisione nel 2019 sono state immesse al consumo 2 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica e ne sono state recuperate 1,9 milioni, pari al 92%. E che fine fa questa montagna di plastica? Il 43% degli imballaggi è stato avviato a riciclo (in Europa la media è del 42%): lo scorso anno in Italia oltre un milione di tonnellate di riciclato è stato trasformato in nuovi prodotti di plastica. Il 49% è finito invece negli inceneritori e nei termovalorizzatori. Non bisogna però nascondersi il fatto che resta ancora molto da fare. Troppi imballaggi di plastica non sono riciclabili o non hanno mercato e vengono bruciati. E a leggere i dati sulla raccolta dei rifiuti, si vede che 100.000 tonnellate di imballaggi non vengono recuperate: un numero ancora troppo alto.

Meglio la carta e il vetro Certo, la carta è riciclabile e compostabile. Ma c’è un rovescio della medaglia: secondo l’associazione ambientalista Greenpeace, la sostituzione della plastica con la carta potrebbe generare enormi pressioni sulle foreste del pianeta, ecosistemi fondamentali nella lotta al cambiamento climatico. Mentre la produzione di carta riciclata ha un impatto sull’ambiente da non sottovalutare. Per quanto riguarda il vetro, anche questo materiale è riciclabile ma a temperature molto più elevate rispetto alla plastica. Inoltre le bottiglie di vetro per l’acqua minerale sono più pesanti di quelle in Pet e il loro trasporto comporta di conseguenza maggiori emissioni di CO2. Mineracqua, l’associazione dei produttori di acqua minerale, ha calcolato che una bottiglia in Pet da mezzo litro emette cinque volte meno CO2 rispetto a un contenitore equivalente in vetro e quattro volte meno rispetto a una lattina da 0,33 litri.

Usiamo quelle «bio». Sì, ma…

La bioplastiche derivano da prodotti vegetali (come l’amido di mais) e in certi casi hanno le stesse proprietà della plastica di origine fossile: basti pensare ai sacchetti dei supermercati. Ma per ora le bioplastiche costano care e non sempre hanno la stessa efficacia della plastica tradizionale. Per questo la quota di prodotti in bioplastica è ancora molto modesta: si calcola che da qui al 2023 la produzione di bioplastica per imballaggi potrà sostituire meno del 10% di quelli in plastica. Inoltre Greenpeace fa notare che spesso le bioplastiche sono costituite in parte da plastica tradizionale di origine fossile e sono biodegradabili solo in ambienti controllati con particolari condizioni di temperatura e umidità che di rado si trovano in natura, mentre sono compostabili solo in specifici impianti industriali. Quindi un sacchetto in bioplastica non va abbandonato nell’ambiente nella convinzione che «sparisca» da solo.

Controindicazioni alla borraccia

Se si ha a cuore la propria salute, la plastica sembrerebbe più sicura. Uno studio dell’Università La Sapienza di Roma realizzato su 20 diversi tipi di borracce ha evidenziato come quelle in acciaio e alluminio rilascerebbero, nell’acqua che contengono, quantità ai limiti di legge di metalli, ftalati e bisfenolo A (sostanze chimiche pericolose per la salute). Il bisfenolo A invece non è presente nelle bottiglie in Pet che vengono utilizzate per l’acqua minerale. Inoltre un’indagine di Altroconsumo ha confermato che non c’è traccia di residui di plastiche nell’acqua contenuta all’interno delle bottiglie in commercio.

Guido Fontanelli

autore di La guerra della plastica (Hoepli editore)

Le auto inquinano, ma la legna di più

Contrordine. La guerra allo smog va combattuta con armi diverse. Domeniche a piedi, zone a traffico limitato, aree A, B e C, blocchi per i veicoli con motore euro 4, 5 e 6 sono strumenti che, com’è sotto gli occhi di tutti, non risolvono il problema. Ogni anno ci adeguiamo alle limitazioni del nostro diritto alla mobilità, ma le colonnine di rilevamento smog sparse per le città continuano a registrare valori di inquinamento da record.

Anche quest’inverno, come sempre, in tutta Italia tornano le vecchie ordinanze e se ne aggiungono di nuove. L’Oms, con uno studio recepito dal nostro Istituto superiore di sanità, ha stabilito che diminuendo il livello di Pm10 (le polveri sottili) si abbatterebbe del 15% la mortalità nelle metropoli, evitando ogni anno, al mondo, due milioni di decessi prematuri. Per Legambiente, a Milano si registrano 568 morti annue a causa delle emissioni fuorilegge delle auto diesel, per evitare le quali si arriva a chiedere addirittura il «blocco dei veicoli diesel Euro 6 venduti fino al 2019».

Attenzione però, perché l’emergenza coronavirus ha favorito le condizioni per uno studio scientifico, altrimenti irrealizzabile, il cui risultati impongono una profonda riflessione su decenni di lotta all’inquinamento. Le agenzie regionali per la Protezione ambientale di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna hanno infatti rilevato un fenomeno inaspettato: nei tre mesi del lockdown, quando le strade delle città erano deserte, i livelli di Pm10 nell’aria sono rimasti pressoché invariati rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Nello studio si legge: «L’andamento temporale del Pm10 si mantiene per buona parte del mese di aprile in linea con la media degli anni 2016-2019». Se altri inquinanti, come il benzene, rispettano le congetture più logiche e calano in coincidenza del blocco totale della circolazione introdotto dal Dpcm «Chiudi Italia» del 22 marzo 2020, il particolato Pm10 invece, indicato come il nemico numero uno, non muta durante il lockdown.

Lo stesso fa l’ancora più pericoloso Pm 2.5. Lo conferma Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia: «Non solo la quantità di Pm10 non ha avuto sostanziali ripercussioni dal blocco quasi totale del traffico durante il lockdown, ma anche l’ossido di azoto, i cui limiti ripetutamente violati ci costano milioni di euro di infrazioni, hanno avuto in quelle settimane un calo di appena il 35 %. Non c’è quindi una relazione diretta e totale tra dimimuzione del traffico e degli inquinanti. Chi riduce la battaglia contro l’inquinamento alla semplice lotta ai diesel e alle auto, deve dire la verità: non sono misure contro l’inquinamento, ma contro il traffico, che spesso rispondono a esigenze dei comuni di fare cassa».

Insomma, l’unico risultato incontrovertibile dei provvedimenti antismog è il cospicuo flusso di denaro che rimpingua i municipi grazie alle multe. Denaro di cui i bilanci disastrati dei comuni non possono più fare a meno. Milano, per esempio, nel 2020 ha messo a bilancio 34 milioni di euro per l’ingresso nella zona a traffico limitato chiamata Area C. A Firenze il sindaco Dario Nardella ha annunciato l’imminente installazione di 120 nuovi varchi di accesso alla città; si chiamerà «scudo verde» e allargherà di decine di chilometri quadrati la porzione di città dentro cui non si potrà né entrare né circolare.

Con quali risultati sulla qualità dell’aria? E con quali ricadute sulle attività produttive e commerciali che si trovano nella nuova zona interdetta? Nel Torinese, una delle aree più inquinate d’Italia per Pm10 e Pm2.5, dal 1° ottobre, in 37 comuni, non possono circolare veicoli diesel euro 0, 1, 2 e 3. In pianura Padana, da gennaio, resteranno fermi anche i veicoli diesel euro 4 senza filtri antiparticolato.

Così, mentre molti dovranno comprarsi un’auto nuova per stare al passo con le schizofreniche ordinanze regionali, sotto la Mole antonelliana sperimenteranno, sempre coi soldi dei cittadini, un cannone spara acqua contro il Pm10. Ma se gli studi di Arpa Lombardia e delle regioni del bacino padano raccontano un’altra verità, non sarebbe il caso di concentrarsi su altri fattori inquinanti? Gli studi rivelano che il riscaldamento domestico, soprattutto quello a legna e a pellet, produce emissioni incomparabilmente più alte delle auto.

Venticinque anni di analisi dei dati dell’Inventario delle emissioni in atmosfera di Regione Lombardia (Inemar) raccontano, a chi voglia consultarli, che i picchi di rilevamento di Pm10 nell’aria coincidono con gli spandimenti dei reflui in agricoltura. Ciò significa che quando bloccano il traffico in città, in realtà è colpa degli agricoltori che concimano le coltivazioni con letame, che rilascia ammoniaca. Anche per questo inverno, però, enti locali e case automobilistiche imporranno la loro tassa raccontandoci un’altra verità.

Giorgio Sturlese Tosi