Per riprendere la via della crescita, occorre affrontare il tema delle relazioni industriali e la questione salariale. Ma gli strumenti oggi in mano alle parti sociali sembrano desueti.

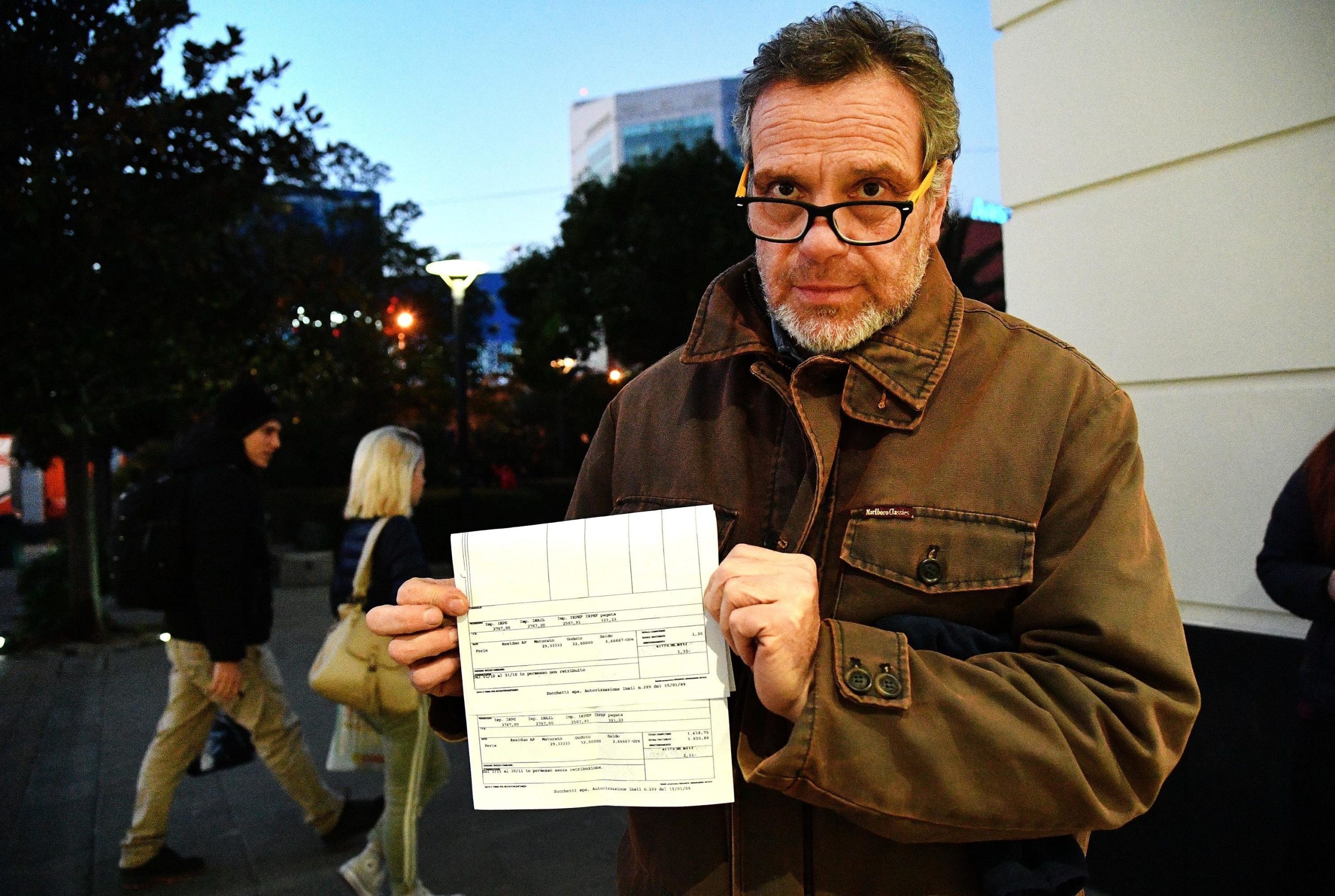

La pandemia ha determinato una significativa caduta della ricchezza delle famiglie. Minore occupazione e stallo nominale dei salari, uniti a una pressione fiscale che non è diminuita, hanno indebolito il potere d’acquisto determinando una forte riduzione dei consumi. Anche a seguito di queste dinamiche la domanda interna ha rallentato e abbiamo visto gli effetti devastanti sul Pil.

Per riprendere la via della crescita (che però il governo nella Nadef appena approvata riconosce avverrà stabilmente solo nel 2022) non bastano dunque le riforme strutturali del mercato del lavoro e la ripresa dell’occupazione. Occorre riprendere il tema delle relazioni industriali quale fattore dello sviluppo e affrontare la questione salariale, ormai da troppo tempo esclusa in maniera strutturale dall’agenda della politica.

Non si tratta certamente di chiedere alle imprese unilaterali e non sostenibili aumenti salariali bensì di porre il tema di salari che siano in linea con la produttività e con le altre variabili di redditività aziendale, rafforzando sostanzialmente la parte variabile a livello aziendale anche con una più robusta componente di welfare (previdenziale, assistenziale, sanitario).

Si tratta di una riforma strutturale con l’obiettivo di mantenere certamente alcune regole a livello nazionale, ma con un sempre maggiore decentramento settoriale e soprattutto aziendale o territoriale. D’altra parte, con il diffondersi di nuovi istituti contrattuali (si pensi al telelavoro), la cui regolazione non può che avvenire a livello aziendale appare evidente come la componente retributiva debba essere avvicinata molto più al luogo di lavoro.

Queste considerazioni appaiono rilevanti, in questa nuova stagione in cui da un lato vi sono importanti rinnovi contrattuali in corso (vedi metalmeccanici, ma anche alimentare) e dall’altro si annunciano disponibilità finanziarie rilevanti dall’Europa nell’ambito del Recovery Plan. Anche il sistema di relazioni industriali deve evolversi ed essere in maggiore coerenza con le nuove sfide del futuro. Così come alcuni degli strumenti che il governo vorrebbe mettere in campo nei prossimi mesi appaiono figli del passato e forieri di grandi (e inutili) divisioni, così anche gli strumenti oggi in mano alle parti sociali sembrano desueti. Tra questi, occorre sottolinearlo, il cosiddetto «patto della fabbrica» che seppure dal titolo evocativo, tuttavia è figlio di un passato anche se non troppo lontano.

La contrattazione ha il vantaggio di essere più flessibile della legge e quindi di meglio adattarsi alle necessità in evoluzione, un presupposto che continua a essere valido. Questo sembra un caso di specie. Il «patto per la fabbrica» deve essere aggiornato e modificato in molti suoi ambiti, avendo al centro un rinnovato impegno delle parti sociali per maggiori salari, migliore produttività, competenze dei lavoratori, giovani e adulti, aggiornate alle nuove esigenze delle imprese e dei mercati (si pensi alla transizione digitale, anzitutto).

Ciò significa modificare il metodo di composizione dei salari, l’aggancio all’inflazione, l’aggancio ad altri parametri di produttività e redditività; dare maggiore spazio alla contrattazione aziendale; incrementare quote di salario non tradizionale; introdurre nuove tipologie per la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali. Si tratta di dare vita a una nuova struttura salariale e a una nuova struttura del capitalismo italiano (che si svincoli anche da una deriva eccessivamente statalista che appare evidente in questi mesi).

In questo sforzo, le parti sociali non devono essere lasciate sole. Il governo può e deve varare una legislazione di sostegno (cornice) sia dal punto di vista delle regole sia dal punto di vista degli strumenti per sostenere la contrattazione salariale. Si deve uscire dalla logica di regolare tutto con norme difficili di complessa applicazione, sostanzialmente contro l’impresa, per fare prevalere la logica della soft law, lasciando poi alla contrattazione il compito di agire nello specifico. Dall’altro lato, si devono rafforzare tutti gli incentivi automatici per innalzare la qualità del capitale umano e il livello degli investimenti e, soprattutto, si deve attuare una riforma fiscale che diminuisca il peso fiscale sui salari e sul welfare aziendale.

Procedere con esenzioni parziali nel tempo o limitate per aree geografiche non è più la soluzione ottimale (o sub ottimale) ma una soluzione che crea più problemi di quanti ne risolva. La riforma fiscale non può essere rinviata al 2022, ma deve avvenire subito, con misure significative di riduzione dei carichi fiscali e contributivi. Iniziare con la detassazione degli aumenti salariali e una più bassa tassazione del welfare aziendale è certamente importante ma non può che essere l’inizio di una azione più completa che deve avere un cronoprogramma certo.

Per questi motivi come le parti sociali devono essere più innovative e coraggiose anche il governo, nell’elaborazione del Recovery Plan dovrà abbandonare approcci tardivamente ideologici per una visione sul futuro più dinamica e in grado di creare ricchezza e inclusione. Dando quella spinta alla crescita di cui il Paese ha bisogno.