Nella società, «materna» e soffocante, sarebbero preziose grandi figure maschili che stabilissero regole e libertà. Come l’eroe del Risorgimento, ancora modernissimo.

E’ stato il grande psicologo americano James Hillman a scrivere che «l’effetto più devastante della psicologia occidentale» è stato il «deliberato troncamento della catena delle generazioni». In sostanza, la colpevolizzazione costante della famiglia. «Non più: onora il padre e la madre, bensì: dà loro la colpa, e ne uscirai bello e forte». E infatti ormai da diversi decenni va di moda accusare l’istituzione famigliare di ogni nefandezza.

Emblematico di tale atteggiamento è quanto ha scritto di recente sull’Espresso Michela Murgia a proposito della cosiddetta famiglia tradizionale: «Di tradizionale c’è solo il patriarcato, un sistema di poteri patogeno dove le persone sono ruoli, le relazioni dispositivi di controllo e i legami familiari meccanismi di deresponsabilizzazione dei singoli». Secondo la scrittrice, «non c’è nulla di inesatto nell’affermare che dietro a ogni padrino mafioso ci sia l’ombra di un padre così inteso, né che i giuramenti di sangue che ti rendono parte di una famiglia malavitosa siano ricalcati sul concetto di appartenenza del modello familiare patriarcale». Insomma, la famiglia sarebbe un’incrostazione patriarcale, un concentrato di orrore paragonabile alla mafia in cui, ovviamente, la figura del padre si distingue per negatività.

In realtà, come hanno mostrato le ricerche di Silvia Di Lorenzo (La Grande Madre Mafia. Psicoanalisi del potere mafioso, Pratiche), l’organizzazione di Cosa nostra non ha nulla a che spartire con il patriarcato. Il mafioso appare piuttosto come un soggetto non autonomo, isolato dalla società, in simbiosi distruttiva con una struttura che è appunto «grandematerna». La madre, nel suo aspetto negativo, è colei che trattiene, che non lascia uscire il figlio di casa, che trasforma la protezione in patologico confinamento. Il padre, nella sua funzione positiva, è colui che detta le regole ma che al contempo lascia liberi. Che fissa un perimetro e poi concede che l’azione si svolga senza impedimenti al suo interno.

Il padre su cui le varie Murgia disseminate per il globo continuano a infierire è il custode della tradizione, che forma il figlio attraverso l’esempio e gli consente di diventare adulto. Tanti dei drammi contemporanei sono dovuti proprio alla mancanza della figura paterna. Nella società occidentale contemporanea il patriarcato è dissolto, sostituito da un eccesso di materno. Oggi lo Stato è troppo spesso una madre apprensiva che tende a soffocare i figli; sono madri perverse le grandi aziende che dominano il mercato globale e tendono a ridurre gli adulti a bambinoni persi in un gigantesco negozio di giocattoli. Non è un caso che nella società grandematerna prevalga il vittimismo infantile e si dia assoluta priorità ai diritti invece che ai doveri.

Mancano padri che diano l’esempio, che fissino regole e allo stesso tempo insegnino la libertà. Di questi padri non hanno bisogno soltanto i singoli individui, ma i popoli nel loro complesso. La patria – che di per sé, in quanto terra, è madre – necessita di figure maschili che generino figli virtuosi. Purtroppo, però, questi padri tendiamo a cancellarli, dimenticarli o comunque ne pervertiamo la lezione.

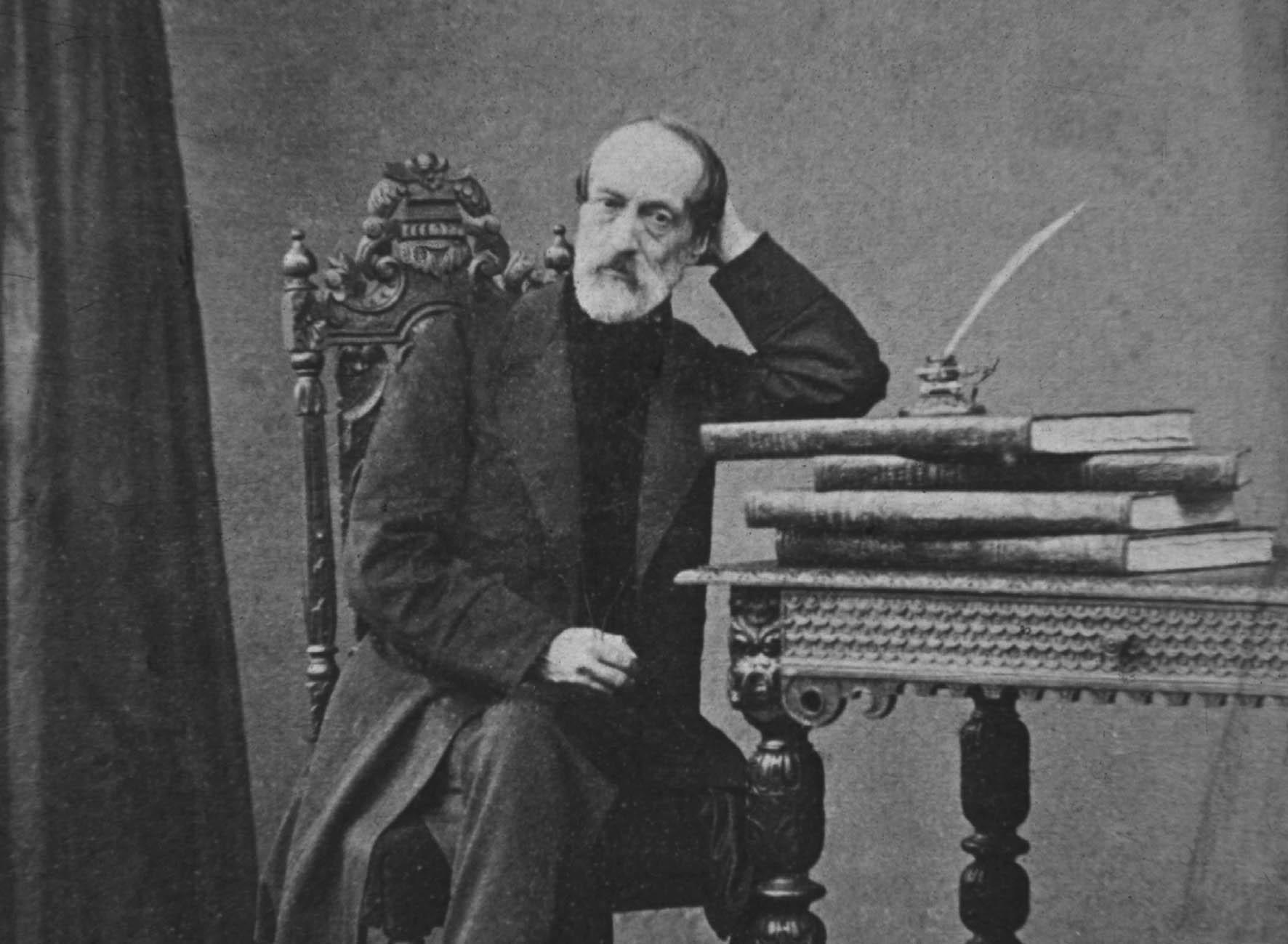

Ecco perché, oggi più che mai, sarebbe il caso di riscoprire alcuni di loro, a partire da quel grande ispiratore dei patrioti italiani che fu Giuseppe Mazzini (nato a Genova nel 1805, morto a Pisa nel 1872). Fu esattamente 200 anni fa, nel 1821, osservando dalla Liguria il fallimento dei moti piemontesi, che Mazzini iniziò a convincersi della necessità di lottare per la patria, con ogni mezzo necessario. Dieci anni dopo, egli avrebbe fondato la Giovine Italia, che sarebbe stata d’esempio per tutti i successivi movimenti rivoluzionari europei, socialisti o nazionalisti (o entrambi) che fossero.

Troppo spesso tendiamo a consegnare alla polvere e ai sussidiari la figura austera di Mazzini, e ci perdiamo così la rovente attualità del suo pensiero, che ancora oggi continua a essere conteso fra destra e sinistra. Gli autori radical, ovviamente, tendono a calcare la mano sull’aspetto «sovversivo» dell’austero genovese; a destra invece si insiste di più (e probabilmente a ragione) sull’afflato patriottico. Un autore decisamente schierato a sinistra come Valerio Evangelisti ha da poco pubblicato il romanzo Gli anni del coltello, sulla cui copertina troneggia proprio il volto di Mazzini. In realtà, la storia si concentra soprattutto sulla ricaduta popolare delle idee mazziniane, sulla loro diffusione fra la gente comune, che è la vera protagonista del libro. Dunque Evangelisti sembra appunto mettere in risalto l’aspetto proletario della spinta rivoluzionaria ottocentesca.

In realtà, Mazzini era lontanissimo dal comunismo. Come notò Giano Accame nello splendido Socialismo tricolore (da poco ripubblicato da Oaks), egli «aveva lavorato, in concreto, più dei suoi contestatori per la promozione di società operaie». Tuttavia nei Pensieri sulla democrazia in Europa (che Feltrinelli sta per rimandare in libreria), Mazzini già intuiva dove sarebbe sfociato il pensiero comunista: «Tirannide. Essa vive nelle radici del comunismo e ne invade tutte le formole. […] L’uomo, nell’ordinamento dei comunisti, diventa una cifra».

Il pensiero mazziniano, che riconosce l’esistenza delle classi ma le invita a collaborare, si fonda – pensate un po’ – sulla trinità più pericolosa che oggi si possa evocare: Dio, Patria e Famiglia. Per rispondere a chi, come la Murgia e come Roberto Saviano, inveisce con gusto contro l’istituzione famigliare, basterebbe citare ciò che Mazzini scrisse nel formidabile I doveri dell’uomo (1860), e cioè che la famiglia va difesa a tutti i costi, respingendo «ogni assalto che potesse venirle mosso da incauti che, irritati nel vederla sovente nido d’egoismo e di spirito di casta, credono che il rimedio al male sia nel sopprimerla».

Per Mazzini, la famiglia è «la patria del core». Essa è il luogo in cui si perpetua la tradizione proprio perché «la Famiglia ha in sé un elemento di bene raro a trovarsi altrove, la durata. Gli affetti in essa vi si estendono intorno lenti, inavvertiti, ma tenaci e durevoli, siccome l’ellera intorno alla pianta». Tale durata della famiglia la rende il fondamento della nazione, la prima cellula di una comunità più ampia.

Mazzini, il cui riferimento a Dio è costante praticamente in tutte le opere, vedeva appunto la famiglia come la culla dell’educazione. Ed è attraverso l’educazione che si possono formare gli italiani di domani: «Chi non amerà la famiglia che assumendosi parte dell’educazione del mondo e riguardandosi come germe e primo nucleo della Nazione, mormorerà al fanciullo, tra il bacio materno e la carezza del padre, il primo insegnamento del cittadino?».

Padre e madre, ben distinti nelle loro funzioni, sono dunque i primi educatori dei cittadini. Mazzini, dal canto suo, si trova molto a suo agio nel ruolo paterno, di genitore di una nazione intera. Non è un caso che egli preferisca appunto concentrarsi sui doveri invece che sui diritti di cui tutti straparlano e di cui oggi regolarmente si abusa.

Già nel suo più celebre scritto, Mazzini aveva intravisto dove avrebbe condotto l’eccessiva insistenza sui diritti e sulle libertà individuali: «Ciascun uomo prese cura dei propri diritti e del miglioramento della propria condizione senza cercare di provvedere all’altrui; e quando i propri diritti si trovarono in urto con quelli degli altri, fu guerra. […] In questa guerra continua, gli uomini s’educarono all’egoismo, e all’avidità dei beni materiali esclusivamente. La libertà di credenza ruppe ogni comunione di fede. La libertà di educazione generò l’anarchia morale».

Non è esattamente quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, con le minoranze (sessuali, etniche e religiose) che si combattono sul «mercato dei diritti» in cerca di riconoscimento? Non stava descrivendo, Mazzini, lo sfaldamento comunitario in cui ci troviamo immersi? «Gli uomini» scriveva «senza vincolo comune, senza unità di credenza religiosa e di scopo, chiamati a godere e non altro, tentarono ognuno la propria vita, non badando se camminando su quella non calpestassero le teste de’ loro fratelli, fratelli di nome e nemici di fatto. A questo siamo oggi, grazie alla teoria dei diritti».

Ecco allora che ai diritti Mazzini antepone i doveri. La sua è una ascetica dell’uomo d’azione, un votarsi interamente – per gratitudine verso i genitori, e dunque verso la patria – al sacrificio di sé. Fu, questo, un aspetto che colpì particolarmente uno dei più grandi riformatori che la Storia abbia conosciuto: Mahatma Gandhi, di cui è appena uscita per Feltrinelli un’agile biografia firmata da Roberto Mancino.

Gandhi tenne il risorgimento italiano fra le sue stelle polari, e non trascurò di abbeverarsi al pensiero di Mazzini. Come ha ricordato Gianni Sofri, che al tema ha dedicato vari studi, nel 1909 Gandhi pubblicò un libro molto importante, Hind Swaraj, in cui pone le basi della lotta per l’indipendenza indiana. Mazzini è citato fra i grandi ispiratori, fra i numi di una rivoluzione che voleva essere nazionalista e, soprattutto, spirituale, nemica del materialismo della modernità occidentale.

Perché alla fine si torna sempre lì, alla tradizione: Dio, Patria, Famiglia.