Presto sarà disponibile una molecola del tutto innovativa contro la demenza senile. Riduce le placche che si accumulano nel cervello colpito. Farà la differenza per i malati? Solo in alcuni casi, parrebbe. Ma per molti scienziati, questo anticorpo monoclonale rappresenta davvero una svolta. Ecco perché.

Sta per arrivare. Negli Stati Uniti è già disponibile, in Italia lo sarà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Ha un meccanismo di azione nuovo e mirato, diverso da quello di tutti gli altri farmaci attualmente in uso contro l’Alzheimer, che agiscono più che altro sui sintomi.

È anche efficace? Sì, no, forse, dipende. I medici ne sono entusiasti? Alcuni sì, altri no. Farà la differenza per i malati? Chissà. E noi, perché ne scriviamo se i dubbi sono tanti? Beh, perché l’anticorpo monoclonale aducanumab rappresenta una svolta dopo quasi 20 anni di «zero assoluto»‚ (per la precisione, dal 2003) nel campo dei trattamenti per questa forma devastante di demenza senile. Perché l’approvazione della Fda americana, la Food and drug administration, sia pure assai tormentata (giunta lo scorso luglio attraverso un processo accelerato), apre una strada che vale la pena percorrere fino in fondo. Infine, perché la sua storia fa capire i motivi per cui è così difficile mettere a punto una molecola che spazzi via i danni della malattia.

Breve passo indietro sull’aducanumab, battezzato Aduhelm e prodotto dalla Biogen. Nel novembre 2020, dopo aver valutato gli studi sulla sua efficacia presentati dall’azienda, i membri del comitato scientifico indipendente consultato dalla Fda lo «bocciarono» (10 contrari e un astenuto): non risultava convincente nel rallentare il declino cerebrale. Nonostante il parere contrario, l’ente americano la scorsa estate gli ha dato il via libera, per una serie motivi: la malattia è diffusa in tutto il mondo (30 milioni di pazienti); c’è bisogno urgente di terapie potenzialmente efficaci nonostante le incertezze sui benefici; e le associazioni dei malati e dei familiari premevano – come spesso avviene – per avere qualcosa su cui contare.

La Fda, successivamente, ne ha ristretto le indicazioni: va dato solo in fase iniziale, quando il decadimento cognitivo è ancora lieve. Quindi, non è per tutti. E ha chiesto alla Biogen un altro studio confermativo nei prossimi quattro anni. In Europa, l’Ema (l’agenzia per la valutazione dei farmaci) ha in mano il fascicolo, in Italia sarà l’Aifa ad autorizzarlo.

Al momento, per chi soffre di Alzheimer qualche farmaco c’è, ma la colata lavica che invade il cervello non si arresta. E i danni causati dalle placche di betamiloide, la proteina che si ritiene la responsabile principale del morbo (anche se non l’unica) non tornano indietro. «Oggi abbiamo molecole la cui scoperta risale a 15 anni fa» spiega Alessandro Padovani, direttore della Clinica neurologica dell’Università di Brescia. «Farmaci inibitori dell’acetilcolinstinasi, altri che, come la memantina, modulano la trasmissione del neurotrasmettittore glutammato. Ci sono poi combinazioni di micro e macronutrienti con uridina, omega 3 e 4, vitamine, acetilcolina: sembrano dare qualche beneficio anche se sono costosi, non rimborsati dal Ssn, e i dati provengono da un solo studio, l’European LipiDiDiet. La verità è che tutti questi farmaci possono rallentare i sintomi, ed è importante perché una volta non c’era niente, ma non fermano la malattia».

L’anticorpo monoclonale al centro di speranze (e dubbi) cos’ha di più e di speciale rispetto a questa manciata di volenterose pillole oggi a disposizione? Una cosa la fa, e non è poco: riduce l’accumulo di betamiloide nel cervello. «Questa è una proteina ubiquitaria, presente in vari tessuti dove può causare danni» precisa Padovani. «Nel diabete, per esempio, se ne formano accumuli nel pancreas. Ma nell’Alzheimer la forma deleteria di betamiloide è quella che dà origine a doppi filamenti, fino a creare le placche. Ed è su questa forma neurotossica che agisce l’aducanumab».

Il farmaco, ed è qui la rivoluzione rispetto al passato, va a incidere proprio sul meccanismo che si ritiene sia al cuore della malattia. Che poi la riduzione dell’eccesso di betamiloide nel cervello si traduca in un arresto del declino cognitivo, è da valutare. In altre parole: il percorso terapeutico è promettente e innovativo (per la prima volta dopo tanti anni), intanto iniziamo a intraprenderlo. «Si sa che la betamiloide inizia ad accumularsi in modo patologico nel cervello anche 20 anni prima che compaiano i segni di malattia» spiega Orazio Zanetti, primario dell’Unità operativa Alzheimer e responsabile del Servizio Clinical trial dell’Istituto San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli di Brescia. «Poi c’è una fase paucisintomatica, ossia con pochi sintomi, che dura circa 5 anni. Infine, la demenza conclamata. L’aducanumab può essere utile nella fase di declino cognitivo lieve, dopo è tardi». La Fda l’ha approvato perché di fatto «ripulisce» il cervello dalla betamiloide, e questa pulizia si pensa – si spera – possa avere un beneficio reale sulla malattia. In termini scientifici, è un «end point surrogato»: un obiettivo minore che va a sostituire quello clinico vero e proprio. La betamiloide è l’imputato principale nell’Alzheimer? La si rimuove e si vede che succede.

Non è l’unica arma innovativa su cui contare. «Al momento ci sono 126 molecole in 52 trial clinici» fa notare Zanetti. «Il 29 per cento di quelle in fase 3 agisce sulla betamiloide, ma in fase 2 ci sono anche farmaci contro la tau, altra proteina implicata, così come contro i processi infiammatori, che hanno un ruolo di rilievo, mentre altre molecole agiscono sulla neuroplasticità. In ogni caso, ritengo che l’aducanumab sia una svolta epocale».

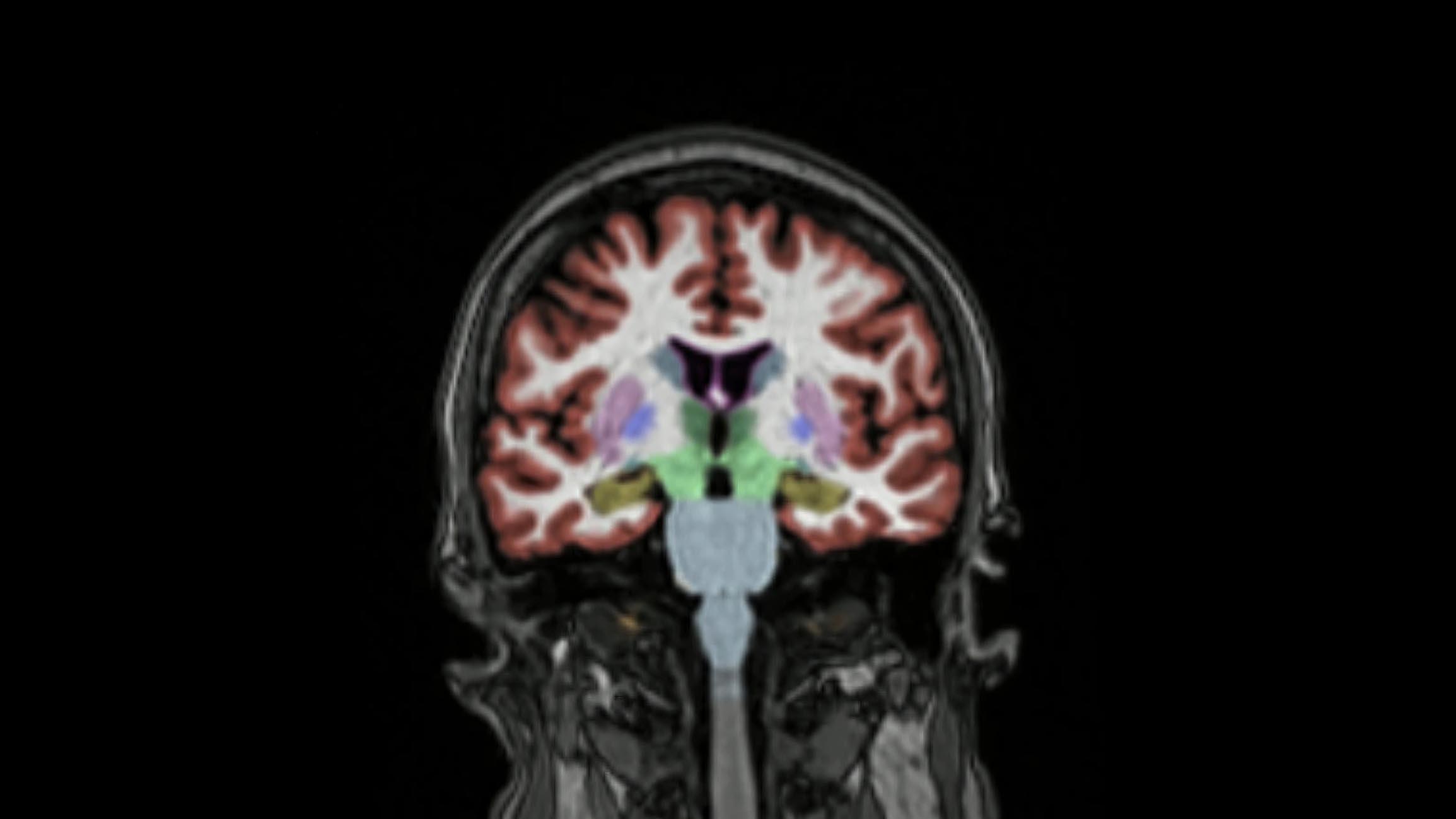

Addirittura? «Sì, perché per prima volta mette alla prova l’ipotesi amiloidea, apre prospettive diverse per i malati e impone ai vari centri della memoria, in Italia sono 600, l’uso di strumenti e attrezzature per la diagnosi precoce, dal momento che il farmaco è indicato nelle primissime fasi. Certo, serviranno fondi adeguati che ancora non ci sono». Individuare la malattia prima che si manifesti oggi si fa con la ricerca di biomarcatori di neurodegenerazione, la Pet (per vedere accumuli di betamiloide e tau, o per il glucosio marcato), e la risonanza magnetica.

I pazienti candidati al nuovo farmaco, visto che in fase iniziale le facoltà cognitive sono conservate (avranno verosimilmente sui 60-70 anni) valuteranno con il medico l’opportunità di iniziare la cura in centri pilota (rimborsata dal Ssn). Verrà somministrata una volta al mese in endovena, in ambiente ospedaliero. E si dovrà considerare il rapporto rischio-beneficio: gli effetti collaterali comprendono microemorragie cerebrali (20 per cento dei casi) e sanguinamenti localizzati (35 per cento). «Effetti in genere reversibili e senza sequele, ma è importante discuterne con i pazienti» avverte Zanetti.

Che il settore neuroprotettivo sia in movimento lo dimostrano anche le ricerche della Calico Labs, l’azienda biotech della Silicon Valley, dove si sta sperimentando la molecola ISRIB: su topi con lesioni cerebrali ha ripristinato la formazione della memoria, e si spera possa aiutare anche nelle malattie neurodegenerative.

Qualche sorpresa positiva viene poi da vecchi farmaci: Nature Aging riporta i risultati di uno studio sul bumetanide, medicinale per l’ipertensione, che sui topi e su cellule umane in vitro ha dimostrato efficacia nel ridurre i danni da Alzheimer. Dall’osservazione su milioni di casi reali, peraltro, pare che le persone over 65 che lo assumono regolarmente abbiano un rischio ridotto – dal 35 al 75 per cento – di ricevere una diagnosi di demenza senile.

Notizia che ci dà lo spunto per parlare di prevenzione, che nell’Alzheimer non solo è possibile, ma fondamentale. Sia per chi ha una predisposizione genetica (il 5 per cento dei casi), sia nelle persone senza apparenti fattori di rischio. Abbassare la pressione, per esempio, è una di queste strategie. «In chi ne soffre» dice Padovani «uno dei consigli è ridurre il sale nella dieta, perché aumenta l’accumulo della proteina tau. Il cervello lo si protegge anche con la cura cardiovascolare, con farmaci come aceinibitori, che sono anti ipertensivi, diminuendo proteine e carboidrati, e con lo sport. Alcuni studi, infine, come il Finger Study, dimostrano che un approccio precoce sia di tipo nutrizionale che fisico, associato alla stimolazione cognitiva, può ridurre fino al 30 per cento la progressione della malattia».

Per un futuro senza demenza senile c’è ancora da aspettare, e la «pillola del miracolo» è un’utopia (come sempre in medicina). Ci saranno, questo sì, combinazioni di farmaci sempre più efficaci che agiscono più bersagli, e cure personalizzate. Come succede, per fortuna, in molte malattie un tempo incurabili. E l’Alzheimer, pur nella sua terribile complessità, non farà eccezione.