Ho recentemente scritto, a proposito di Lalla Romano pittrice, che essa «certifica definitivamente la piena consapevolezza della differenza, anche della fisica distanza, fra pittura e letteratura». Queste mie affermazioni hanno colpito molto i lettori per solito abituati alla tesi espressa da Carlo Bo, parecchi anni or sono. Dice testualmente Bo: «Togliamo subito dal campo un’obiezione più che legittima. Perché un critico letterario si sente in diritto di presentare una mostra delle opere di Lalla Romano? Credo che si possa rispondere alle obiezioni sostenendo la tesi che fra poesia e pittura in Lalla Romano non c’è nessuna separazione». Così Bo In maniera molto chiara afferma l’opposto di quello che io tento di dimostrare. E parto, precisamente, da qua.

Siccome la frase è vera dal punto di vista della logica e dell’unità psichica di un poeta che è anche pittore, e di un pittore che è anche poeta, nel caso della Romano esiste tuttavia un trauma dichiarato. A un certo punto, quando inizia a prevalere in Italia l’arte astratta, o la pittura prende una direzione che non è più quella della pittura intesa come «mimesis», Lalla Romano, nel 1947, smette di dipingere. Quindi c’è proprio una frattura dichiarata, ed è lei stessa a dircelo, in maniera molto precisa: «Avevo conosciuto a Parigi l’arte moderna. Potevo comprendere che tutti, aperte le frontiere della libertà, seguissero i nuovi indirizzi e trasformassero d’acchito la loro sensibilità, verso un’idea di nuova arte, ma ormai sentivo la freddezza per questi problemi. Eppure rimpiangendo la bella vita del pittore mi ritrovai a sentire più la mia scrittura».

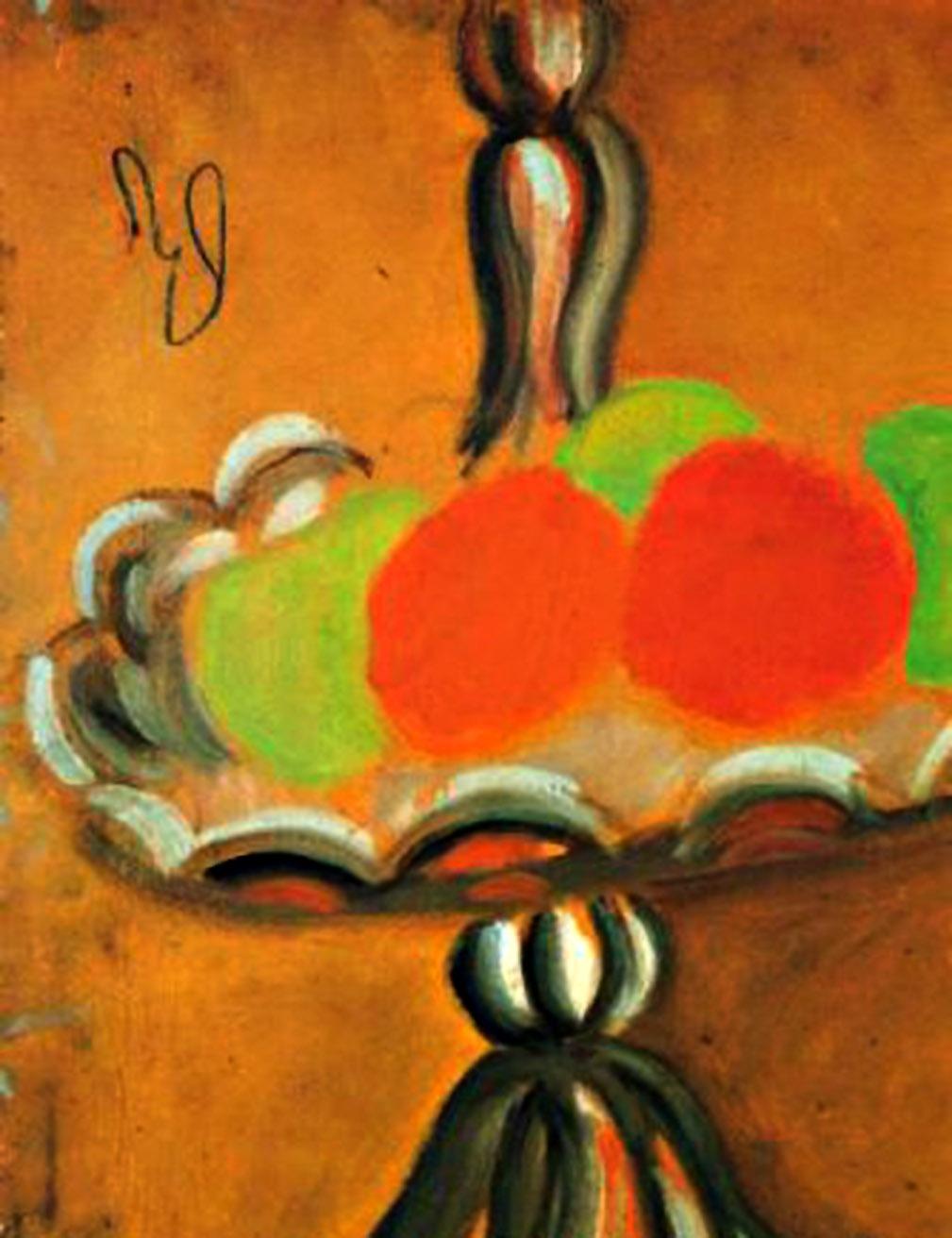

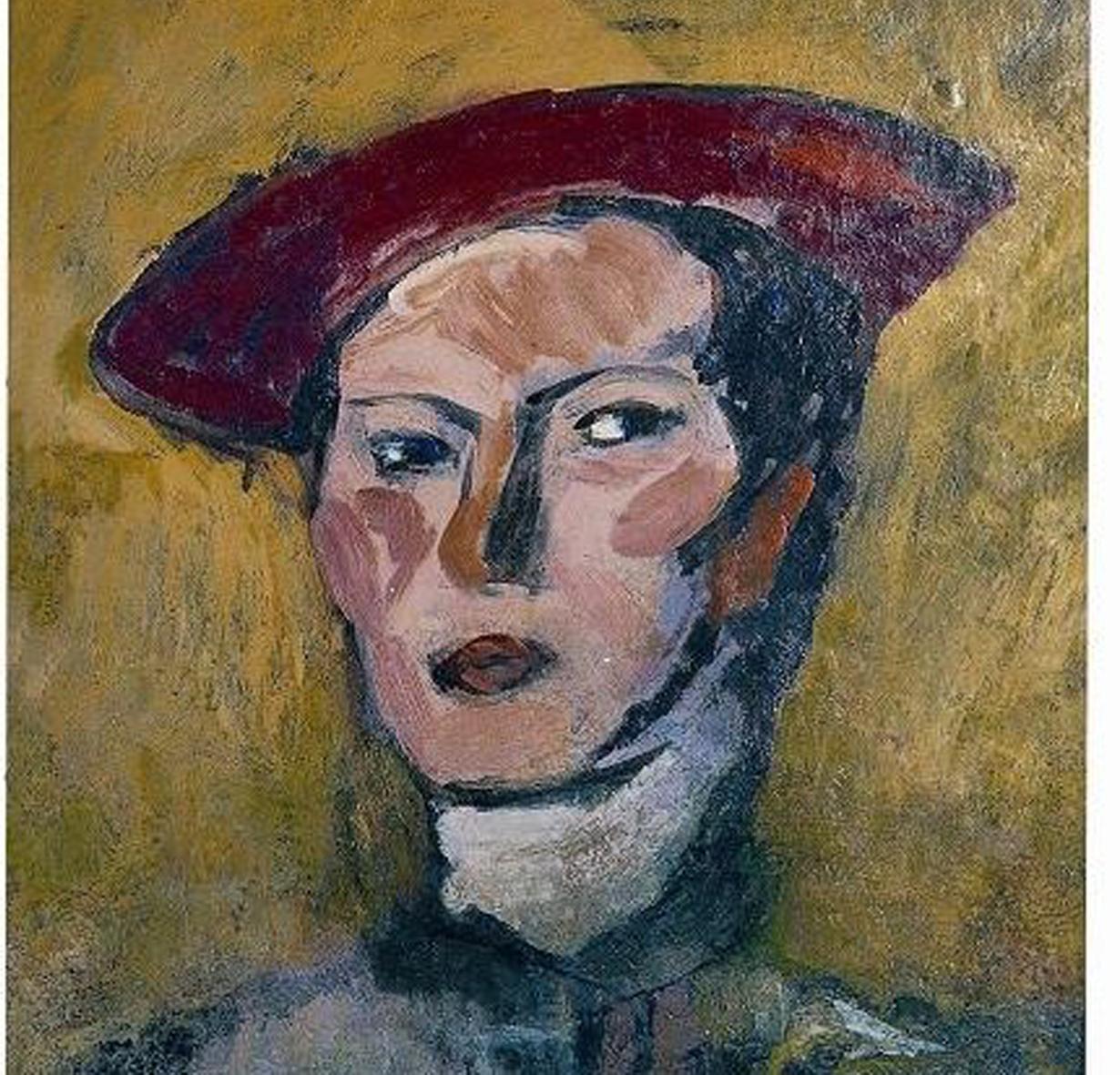

Va anche aggiunto che questo avviene quando muore suo padre. E finché non arriva un secondo padre, Antonio Ria, il marito, dopo molti anni, molti decenni, lei quella sé stessa, l’ha «uccisa». Mi sono domandato: perché non ha continuato a fare tutta la vita la pittrice? Perché diventa grande scrittrice quando ha ucciso la pittrice? I suoi grandi romanzi sono degli anni successivi al ’47. Quindi nel momento in cui uccide la pittrice, Lalla Romano diventa la scrittrice. E la pittrice è assorbita nella scrittrice. Sicché, come lei stessa scrive, i suoi dipinti sono già letteratura; la letteratura è tutta la sua vita, e la pittura è una parte morta entro di sé. Da qua sono partito.

C’è, tuttavia, ancora un particolare: quel «già» che Ria molto abilmente aggiunge alla frase originale. Le parole hanno un significato. La frase non è «la pittura era “già” scrittura». Lalla dice: «In realtà io dipingo sempre mentre guardo. Allo stesso modo scrivo sempre. Devo compiere il passo definitivo. Devo riconoscere che la mia pittura era scrittura». Quindi: non «era “già” scrittura».

Io ho tentato di interpretare questa interruzione. A un certo punto arriva Ria, che recupera le opere da sotto il letto. Aspetta che lei dorma, che sia morta in lei la coscienza, tira fuori i dipinti e li fotografa. Lalla Romano va al «Salone del Libro» e si commuove. Ognuno di noi ha un passato che ritorna. Vede le amiche dell’Accademia con le allieve, e ripensa alla pittrice come se ricordasse una sorella di sé stessa morta. Ricorda quella prima Lalla che ha ucciso e che è, comunque, una sua parente, e che lei acconsente di far ritornare attraverso le opere riportate alla luce da Ria. A me incuriosiva, insomma, quanto accaduto perché, in fondo, Lalla Romano avrebbe potuto continuare a fare la pittrice e, poi, sarebbe stata, probabilmente, una «scrittrice amatoriale». Al contrario è diventata una scrittrice professionista. E sarebbe anche potuta diventare una pittrice alla moda.

La Lalla Romano che noi vorremmo, avrebbe un nome: si chiamerebbe Carlo Levi. Levi è, compiutamente, perpetuamente, lui. Pittore e scrittore, senza divisioni. Senza trauma, Perché Lalla Romano non è come Carlo Levi? Per ottenere che cosa? Che, arrivata, al ’47, le toccasse diventare pittrice astratta per esistere? Sicuramente, il trauma di quegli anni, ha portato alcuni maestri ad abbandonare la pittura. Ricordiamo, ad esempio, alcuni pittori della «scuola romana». Un grande come Alberto Ziveri: il quale è stato dimenticato perché figurativo in un tempo in cui non era consentito di esserlo. Oppure artisti come Giuseppe Capogrossi che eliminano il loro sé figurativo. Il discrimine è sempre in quegli anni: ’43-’47. Guglielmo Janni, smette del tutto di dipingere, e Capogrossi diventa astratto in modo radicale. C’è stato, insomma, un genocidio di tanti artisti che sono stati soccorsi da me, da Marco Vallora, da Roberto Tassi, da Giorgio Soavi, da Giovanni Testori, forse altri due o tre, e dai letterati.

Pensiamo a Carlo Guarienti sul quale scrivono Giovanni Comisso e Umberto Ungaretti. A Fabrizio Clerici, sul quale si esercitano Ungaretti e Leonardo Sciascia. Ogni tanto, insomma, passa l’idea che io non ami l’arte contemporanea. In realtà, ho scritto oltre duemila articoli su artisti contemporanei. Ma siccome non di Jannis Kounellis, Mario Merz, Giulio Paolini, se parlo di altri autori, allora mi si dice che quelli non sono «arte contemporanea». Sono contento, invece, di aver fatto questa parte un poco eretica come critico d’arte, assieme ai letterati. Del resto, devo dire che mi ha appassionato un libro bellissimo di Massimo Bontempelli, Appassionata incompetenza. Riguarda l’ordine di tali ragionamenti; ed è il libro in cui ho trovato, per esempio, la più illuminante e sintetica interpretazione di Giorgio Morandi.

E mi sono convinto che la posizione più esatta per intendere Morandi sia nel paragone con il Canzoniere di Francesco Petrarca. Bontempelli stabilisce un nesso fra cose lontane, fra l’ossessione tematica dei sonetti, delle canzoni relative a Laura, in vita e morte, e l’ossessione di Morandi, che parla di sé stesso senza mai dipingere la figura umana, producendo una grande quantità di paesaggi e nature morte, e quindi essendo sostanzialmente «astratto». E devo aggiungere anche una triste considerazione. Quella di non essere riuscito a pubblicare gli scritti d’arte di un grande scrittore, scritti che conosco solo in parte. Uno scrivere d’arte esercitato in maniera non professionale, anche se sistematica.

Nonostante il finanziamento pubblico dell’Assemblea regionale siciliana, ho ricevuto il no dell’editore e il no dei parenti. Si tratta degli scritti d’arte di Leonardo Sciascia. Non avremo la possibilità di leggere in silloge gli scritti di Sciascia.È arrivato il no del figlio. Antonio Ria, invece, avrebbe pubblicato di Lalla Romano qualunque cosa, anche trovata in una cassapanca o sotto il letto. E, a quel punto, una volta che avrà recuperato tutto, lo avrà fatto non da figlio ma da uomo innamorato; e in virtù di questo complesso innamoramento leggeremo finalmente tutto. Non avremo il libro di Sciascia, ma quello di Lalla Romano. Ria è un petrarchesco anche lui, in vita e in morte di Lalla. Forse ognuno meriterebbe di avere un Ria.