Mondi che finiscono, mondi che rinascono. Per chi ha vissuto a Venezia, il ristorante All’Angelo è un luogo mitico, una succursale attiva di Ca’ Pesaro e del Museo Guggenheim, con gli stessi attori protagonisti. La leggenda degli artisti giovani e squattrinati che pagano con un dipinto o un disegno i loro pranzi e le loro cene nasce lì. Io quel mondo, ormai entrato nel mito, l’ho visto. Sono stato a pranzo da Peggy Guggenheim, a Ca’ Venier dei Leoni (già abitata dalla marchesa Casati), circondato da Picasso, Braque, Picabia, Brauner e Boccioni. Il tempo per prendere il caffè con lei e vederla allontanarsi, per ritrovarla a vendere biglietti all’entrata del museo.

Ho conosciuto Emilio Vedova, che era duro, severo, impostato, solitario, brusco ma eloquente, poco interessato ai giovani. E Bepi Santomaso, che era invece morbido, cortese, curioso, appassionato della vita, complice, giocoso, mondano. Odiava Vedova.

Erano stati amici All’Angelo, poi separati per quasi 50 anni. Santomaso era sempre giovanissimo, liscio, sornione, e mi voleva bene, mi raccontava storie. Era, con Tony Lucarda, l’ultimo testimone di un mondo leggendario, che si è dissolto, ma miracolosamente è risorto in una villa veneta, Villa Morosini, a Polesella. Geograficamente l’ultima villa veneta affacciata sul Po, che non si può vedere perché, con il suo elegante prospetto e la bella scalinata, sta sotto l’alto argine del fiume, innalzato dopo l’alluvione del 1951.

Questa villa è di Luciano Zerbinati, grande e nostalgico cerimoniere della Venezia perduta. Negli ambienti rustici, con passione, ha ricomposto il ristorante All’Angelo, con l’intero patrimonio delle sue pareti. E, come un altare, anche il tavolo di Peggy con i suoi devoti e protetti. Non ci volevo credere. C’è ancora tutto, salvato dalla dispersione e ricomposto in un’atmosfera festosa e commovente. Ed entusiasmante. Quello che sembrava perduto, e affidato alla sola memoria, era davanti a me come l’ultima volta, forse vent’anni fa, prima che lo storico locale fosse chiuso e ceduto alla catena napoletana Rosso Pomodoro. Un’altra storia, un altro mondo. La morte di Venezia.

In realtà l’idea di Zerbinati è stata più forte e più ambiziosa. Dipinti, lettere, documenti e fotografie, schizzi, dediche, menu, sono nella collezione di Zerbinati che li ha salvati, nella loro integrità, dalla dispersione. Sono documentati perfettamente gli anni, e le atmosfere, del Secondo dopoguerra, anni di rinascita e di libertà, di creatività e di grandi speranze per Venezia.

Anni in cui la città è stata punto di riferimento internazionale per il mondo: da Charlie Chaplin a Ernest Hemingway, da Leonor Fini a Oscar Kokoschka, da Jean-Paul Sartre a Lucio Fontana, da Giorgio de Chirico a Igor Stravinskij, da Filippo de Pisis a Robert Rauschenberg. Io ricordo i danzatori Nureyev e Gold e Fizdale, e poi Susan Sontag, e Alberto Moravia, e Valerio Zurlini, e Leo Castelli, e Giulio Einaudi, divisi tra l’Harry’s Bar e l’Angelo. Tappe obbligatorie.

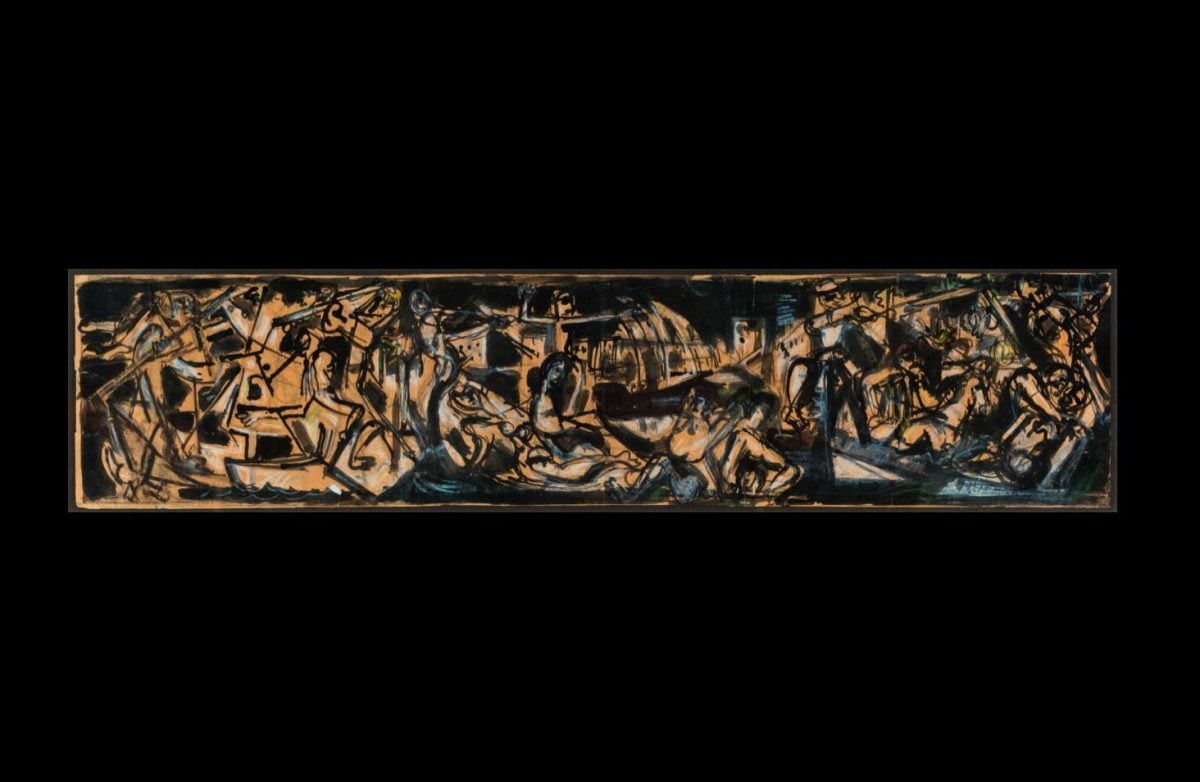

La vita del ristorante All’Angelo della famiglia Carrain coincide con la nascita e la repentina fine del «Fronte nuovo delle arti», uno dei movimenti artistici più vitali della metà del secolo e protagonista della Biennale del 1948, la prima dopo il conflitto. Vedete i disegni, le dediche, il grande fregio in tre trittici di Santomaso, con una pittura morbida e cremosa, di Vedova, con sciabolate potenti, di Armando Pizzinato, con una miscela di realismo e tardo cubismo. Tutto è miracolosamente intatto. Le opere sono le stesse, siamo cambiati noi, anche i più giovani di allora oggi sono diventati grandi, per non dire vecchi. Fra i tavoli si sentono le battute degli uomini, i sospiri e le contumelie delle donne.

Mancano i pittori che, dalle fotografie, continuano a guardarci, ragazzi. I pittori che lavoravano allora, sognavano allora, come in un film in bianco e nero, pieno di fascino. Ma l’euforia si diffonde ancora, perché le opere d’arte vivono, parlano d’allora e di oggi. L’intuizione di Zerbinati ha salvato l’Angelo dal rischio di apparire un museo. Anche la storia non pesa. Anche la ricostruzione di quelle vicende è lieve.

La famiglia Carrain aveva rilevato nel 1927 un locale popolare in fondo a Calle Larga San Marco, a meno di due passi dalla Piazza che è il cuore di Venezia. Lo iniziò a gestire con intelligenza e divertimento, e a creare quell’atmosfera di amicizia e partecipazione che lo avrebbe reso celebre.

Renato Carrain, figlio di Augusto, il fondatore, aveva grande fantasia e una singolare passione per l’arte, e nel suo locale si davano convegno tutti i giovani artisti veneziani del tempo, emergenti e rampanti; con loro, come la provvidenza, arriva Peggy Guggenheim. È una vera «festa mobile».

Renato Carrain coinvolse un critico di particolare sensibilità, Giuseppe Marchiori, rodigino di Lendinara, trapiantato in Laguna, per assisterlo nella gestione di un luogo che, più che una trattoria, era una galleria. A questo punto l’Angelo prende il volo.

Il fratello più giovane di Renato, Vittorio, diventa il segretario e assistente di Peggy Guggenheim, che aiuterà nei delicati equilibri veneziani, e accompagnerà nei suoi vagabondaggi d’arte.

Con la regia di Marchiori e l’abilità di Renato Carrain, attorno a quei tavoli l’arte moderna italiana conosce una nuova stagione. Nel «Fronte nuovo delle arti» militano Pizzinato, Vedova, Santomaso, Guttuso, Birolli, Turcato, Corpora, Viani, Leoncillo, Franchini, Morlotti, Fazzini. Il meglio della nuova generazione di artisti, nella scia di Corrente, nell’Italia del dopo Liberazione e dell’impegno politico, sociale e, naturalmente, artistico.

Il gruppo nel marzo del 1950 si scioglie, determinando la nascita di nuove aggregazioni. E, come l’atto di nascita, così l’atto di morte è sancito All’Angelo. Ma quella storia non finisce grazie ai dipinti che molti artisti hanno lasciato alle pareti. Si racconta di pagamenti in natura: pranzo contro opera d’arte. Sarà stato forse così, ma Renato Carrain è stato anche un autentico mecenate.

La Villa Morosini, Angelo ritrovato, accoglie anche oli tempere, matite, inchiostri e tecniche miste di De Pisis, De Luigi, Mafai, Casorati, Giacometti, Guttuso, Sironi, Maccari, Music. Un’importante documentazione fotografica in larga parte inedita consente di ricostruire il tessuto storico e sociale di quegli anni.

Moltissime sono le storie su personaggi e scrittori e poeti, sulle loro passioni e le loro debolezze, sui ricordi, le nostalgie, forse i rimpianti. Procura felicità ritrovare tutto questo sulla riva del Po, nei luoghi e nel ricordo dello scrittore e giornalista Gian Antonio Cibotto, di mio padre, storie diverse rispetto a quelle degli artisti dell’Angelo. Essi si materializzano ora in quelle stanze ospitali che Zerbinati ha destinato a loro.

Sono arrivato per la festa della riapertura della sua casa, continuando a muovermi fra i quadri antichi al piano nobile sotto un fregio di angeli (per l’appunto) meraviglioso.

Ma quando sono sceso negli ambienti inferiori, dove altri ospiti stavano ai tavoli, ritrovare tutti quegli artisti, e fra essi anche, amatissimo da Marchiori, Leone Minissian (e poi Toni Zancanaro, Andrea Raccagni e Giampaolo Berto, di generazione più giovane e nato poco lontano, ad Adria), è stato come tornare dentro la storia, come vedere un film. Per questo voglio manifestare tutta la mia gratitudine a Luciano Zerbinati. E ammirare il suo sogno diventato realtà.