Nel 1951 a Palazzo Reale di Milano aprì la mostra di Caravaggio curata da Roberto Longhi, da cui inizia la moderna fortuna del pittore. E Longhi inventò I pittori della realtà. Tra 1945 e 1951 si affermò il cinema neorealista, a partire da un film come Roma città aperta di Roberto Rossellini, (1945). I film più importanti di questo movimento sono Paisà dello stesso Rossellini (1946), La terra trema di Luchino Visconti (1948) e poi, di Vittorio De Sica Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950) e Umberto D. (1951). Furono pellicole popolari e di successo. Sono coincidenze o aria dei tempi? «I pittori moderni della realtà», con un bellicoso manifesto programmatico, affrontarono la questione stabilendo un fronte di «resistenza». Estetica ed etica, prima che politica.

Furono quattro, Gregorio Sciltian, Pietro Annigoni, Xavier e Antonio Bueno, a firmarlo; e altri tre, Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarienti, aderirono con convinzione, partecipando alle cinque mostre in cui si consumò la loro esperienza comunitaria, tra 1947 e 1949: «Noi, Pittori moderni della realtà, siamo riuniti in un gruppo fraterno per mostrare al pubblico le nostre opere… In contrapposto all’École de Paris, nata in Francia ma rappresentante una tendenza universale di decadenza, la nostra arte nata in Italia rappresenta un avvenimento di speranza e di salvezza per l’arte e questa mostra vuole essere un primo effettivo contributo alla lotta che si accende. Non ci interessa né ci commuove una pittura cosiddetta “astratta” e “pura” che, figlia di una società in sfacelo, si è vuotata di qualsiasi contenuto umano ripiegandosi su se stessa, nella vana speranza di trovare in sé la sua sostanza. Noi ricreiamo l’arte dell’illusione della realtà, eterno e antichissimo seme delle arti figurative. Noi non ci prestiamo ad alcun ritorno, noi continuiamo semplicemente a svolgere la missione della vera pittura. Immagine di un sentimento universale […] Di fronte a un nuovo accademismo o passatismo, fatti di avanzi di formule cubiste e di sensualità impressionista standardizzata, noi abbiamo esposto una pittura che, incurante di mode e di teorie estetiche, cerca di esprimere i nostri sentimenti attraverso quel linguaggio che ognuno di noi, a seconda del proprio temperamento, ha ritrovato guardando direttamente la realtà».

Grande entusiasmo, quindi. Poi il buio. Lo scontro è duro, e fallimentare. Il redde rationem è nel 1951, quando Lucio Fontana presenta il Manifesto tecnico dello spazialismo e produce Struttura al neon per la IX Triennale di Milano di quell’anno, un filamento continuo che si intreccia più volte, appeso a un soffitto colorato di blu, e sembra cristallizzare il movimento luminoso di una torcia elettrica o la grafia di uno schizzo su carta.

Da quel momento sarà vano ogni tentativo di opposizione da parte dei pittori realisti. Per il realismo, da quel momento, tornano propizie le parole del bollettino della vittoria del maresciallo Armando Diaz: «I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza». Non si contano i passaggi sull’altro fronte, con straordinari risultati: Giuseppe Capogrossi, Afro, Leoncillo, Fausto Pirandello. Resistono Giorgio De Chirico, Sciltian e Pietro Annigoni, disprezzati fino all’irrisione, spariscono Acci e Serri, cambiano pelle, in diverso modo, i due Bueno: Antonio diventando astratto tra il ’50 e il ’53, a intermittenza neometafisico, con la serie di dipinti con pipe di gesso (1953-57), informale, pop, nel seguito, intercettando gli stimoli dell’avanguardia; e Xavier, ideologicamente sensibile al mondo della povertà e dell’infanzia, espresse in immagini sofferenti e malinconiche di un’umanità avvilita e oppressa.

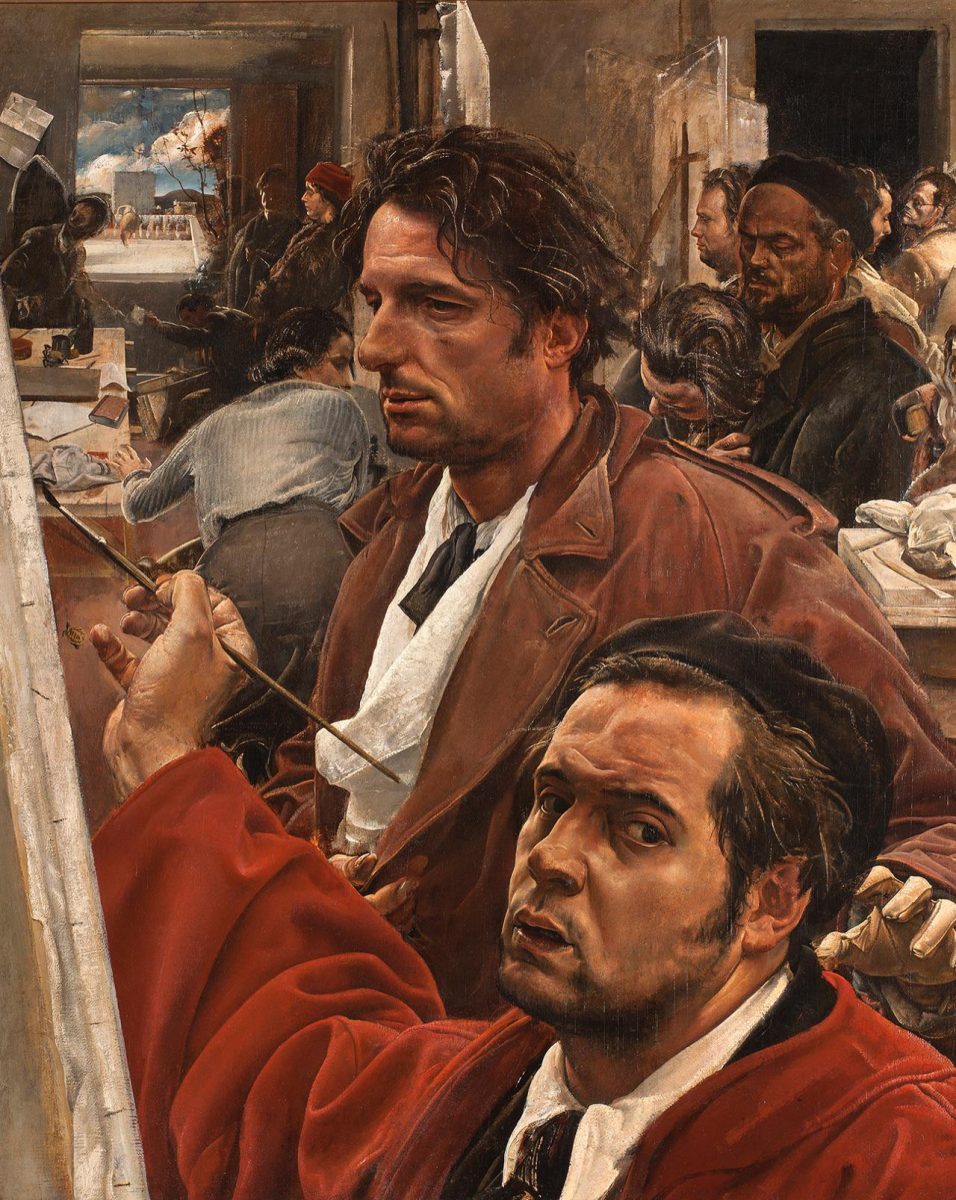

Eppure i due fratelli erano stati assoluti e insuperabili, anche in coppia, in un capolavoro epocale come Passeggiata alle cascine (1942) e nel Doppio autoritratto (1944), dove le loro diversità si annullano e i risultati si potenziano, giungendo a una singolare rigenerazione del realismo magico. Opere di incantata poesia che non temono il confronto con i capolavori, ampiamente sdoganati, di Antonio Donghi, che non perdonò a Longhi di avergli preferito Sciltian. La dannazione del realismo è prevalente ma discontinua, e tale resta anche nelle rivalutazioni, dalle quali sembrano esclusi, come per un peccato originale, proprio i pittori moderni della realtà. Per ciò che riguarda Acci, il suo radicalismo espressionistico lo porta a risultati sorprendentemente affini a quelli dei più severi maestri della Nuova oggettività tedesca.

Ma va segnalato che il suo potente Ritratto del padre del 1947 indica imprevedibili tangenze con un altro, isolato e isolano, pittore della realtà, vibrante di attualità, nella sua pittura di esistenza: il sardo Brancaleone Cugusi da Romana. I suoi ritratti sono idealmente corrispondenti alle prove migliori dei pittori moderni della realtà, come il Cianciarda di Annigoni. Un caso a parte, per varietà e durata, è quello di Carlo Guarenti, insofferente oggi non solo per il ricordo di quella lontana avventura. Ma egli interpretò, più di ogni altro, con gusto per l’invenzione e beffarda ironia, le tradizioni veneziane e mantegnesche. La sua cultura coltivata, la sua vena fantastica, la sua «corda pazza» lo portano a citazioni colte e sofisticate, come il Ritratto di Cavaliere del Carpaccio della collezione Thyssen e il Ritratto di Pase Guarienti nel Museo di Castelvecchio, Verona, diminuito a Domenico Brusasorci ma, in realtà, di Paolo Veronese, di cui Guarienti mima, nel suo Guerriero (1947-49) la scintillante armatura, mentre ne irride la pompa con il bizzarro copricapo.

L’altissima fantasia si riproduce nel San Genesio (1950), santo paradossale, martirizzato in una piazzetta dechirichiana. Genesio, mimo e comico di corte a Roma durante l’impero di Diocleziano, venne invitato dallo stesso imperatore, a imitare, in forma burlesca, il battesimo cristiano. Ma quando l’acqua battesimale gli toccò la fronte ebbe una visione e si convertì realmente al Cristianesimo. Sempre per farsa venne poi catturato dalle guardie, portato di fronte all’imperatore e accusato di praticare una religione illecita. Qui, narra l’agiografo, Genesio fece pubblica professione di fede cristiana, accusandosi davanti a Diocleziano. L’imperatore, quando comprese che la farsa era finita, consegnò Genesio al prefetto Plauziano che lo fece stendere sull’eculeo, il cavalletto di tortura, dove fu straziato con uncini di ferro, e bruciato in più parti con torce accese, senza che mai vacillassero la sua costanza e la sua fede.

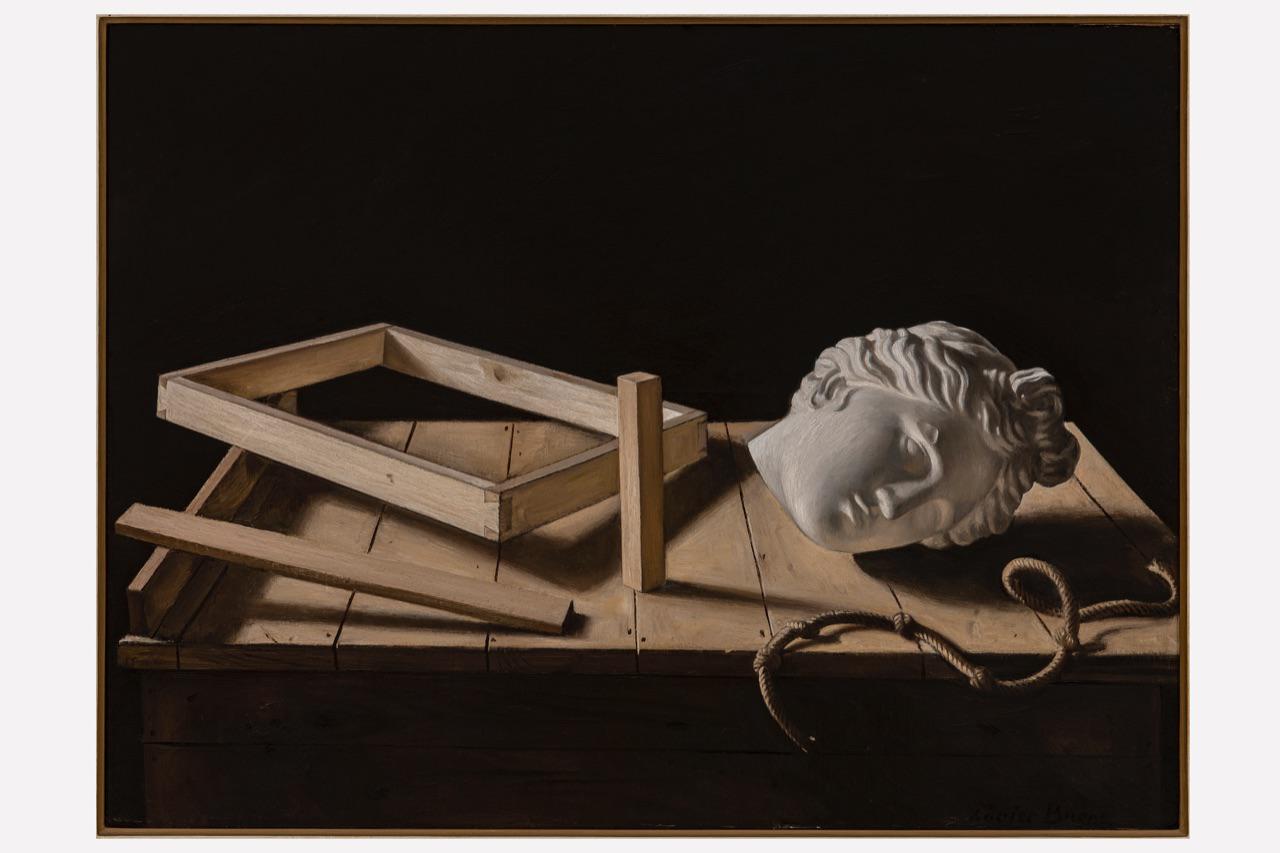

Il San Genesio di Guarienti è una pura invenzione, con il vistoso costume e le mani tra palme e petali di rose. Sono quindi invenzioni eccentriche che culminano nel suo capolavoro: il San Gerolamo (1946), opera dura e ascetica di cui qui si propone la discendenza dall’Estasi di San Francesco di Bartolomeo della Gatta a Castiglion Fiorentino, Arezzo. Sono riferimenti sofisticati che ci dicono quanto curioso e stravagante fosse, ai suoi giovani anni, questo pittore così originale e misterioso. La sua ricerca nel corso del tempo è molto mutata, pur mantenendo uno spirito tra metafisico e surrealista, nella maniacale attenzione ai particolari. Guarienti è arrivato a una pittura materica ed essenziale, in cui i corpi si fanno ombre e fantasmi. Ma ancora nei suoi ultimi autoritratti la corrusca e tormentata invenzione del San Gerolamo resta un archetipo ascetico non superato.