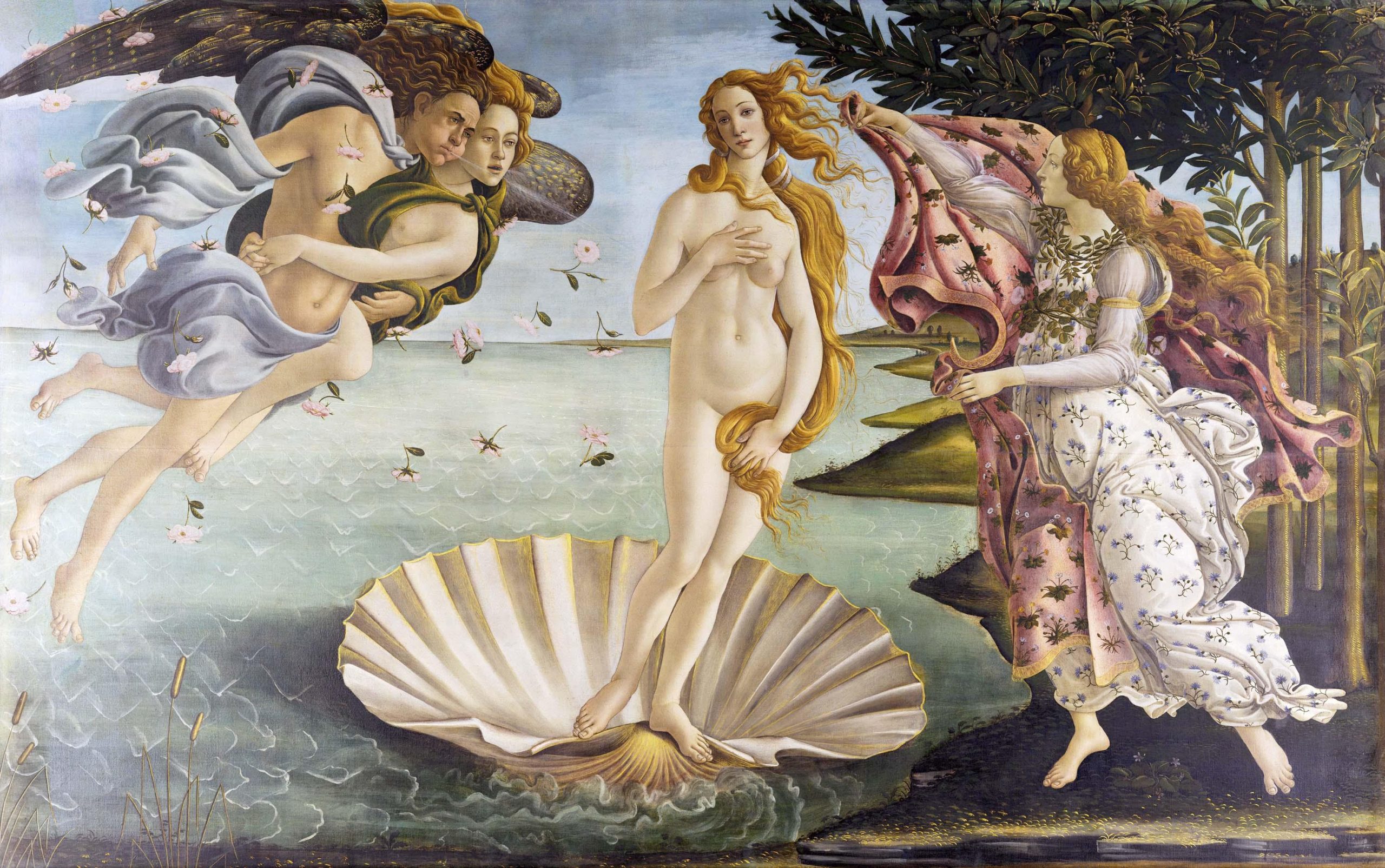

Dai capolavori ideali della Nascita di Venere e della Primavera, la creatività a noi più vicina trae spunto per raccontare le contraddizioni della contemporaneità. Un nuovo, inatteso «dialogo» si apre al Mart di Rovereto.

Quando intercettai, con spirito rapace, la mostra di Sandro Botticelli che Gianfranco Folena dell’associazione culturale MetaMorfosi intendeva portare in Brasile, l’istinto, dopo Caravaggio e Raffaello, mi suggeriva di portare al Mart Rovereto le opere del pittore che Bernard Berenson definisce «il più grande artista di disegno lineare che l’Europa abbia mai avuto». E tanto poteva bastare, soprattutto per la felice scelta di Alessandro Cecchi di accostare ai capolavori di Botticelli dipinti essenziali del primo Rinascimento fiorentino, di Filippo Lippi, e di coetanei e seguaci, come Antonio del Pollaiolo, Andrea del Verrocchio, Filippino Lippi.

Il paradigma della mostra era stato proposto nel 2016 in Giappone, luogo predisposto, per la sua tradizione artistica, a comprendere e amare il grande pittore fiorentino, se è vero che la prima monografia moderna, pubblicata nel 1925, dopo il saggio di Walter Pater del 1870 e il conseguente culto dei Preraffaelliti, è di un giapponese, Yukio Yashiro, professore all’Accademia imperiale di Tokyo.

L’occasione fortunata si è peraltro rivelata perfettamente corrispondente allo spirito della programmazione del Mart, nello stabilire il dialogo tra i classici e gli artisti contemporanei già sperimentato con Caravaggio e Raffaello. Così la parte filologica della mostra Botticelli e il suo tempo è stata curata da uno studioso di comprovata esperienza e competenza come Alessandro Cecchi, mentre la sezione Botticelli e il nostro tempo dopo l’illuminazione di Eike Schmidt di valorizzare, ben oltre la moda e gli scatti per Vogue Hong Kong, Chiara Ferragni, veicolo per una non scontata curiosità dei giovani per Botticelli, con interessanti riflessi sociologici, è stata un territorio di incursioni e scorribande del presidente con il curioso e complice curatore Dennis Isaia.

Ci siamo dunque scatenati alla ricerca di palpiti e calchi botticelliani lungo tutto il Novecento, partendo con un imprevisto e impensabile dipinto delle collezioni del Mart, la Nascita di Venere di Luigi Gigiotti Zannini, del 1922. L’aridità grafica del pittore non lascia scampo sulla fonte inequivocabile del capolavoro di Botticelli, al quale si applica, con intatta ingenuità, più di 70 anni dopo, Adelchi Riccardo Mantovani, pittore-rivelazione fuori da ogni parametro, anche se ben consapevole di René Magritte e Salvador Dalí. Che non poteva infatti mancare all’appello con quella che è forse la prima trasposizione della Nascita di Venere nel linguaggio delle avanguardie. Difficile andare oltre.

E così, come per Raffaello, anche per Botticelli, Dalì mostra la nobiltà di un discepolo che riconosce la propria inadeguatezza e sa che nessun sogno è più grande del Rinascimento. Affianca alla Venere di Botticelli il San Giovanni Battista di Leonardo, e li rende protagonisti della più alta espressione di surrealismo che si possa concepire. Non c’è opera più freudiana della Nascita di Venere, ed è Dalí a svelarlo. Poi si sarebbe saputo che nel 1898 Sigmund Freud aveva sofferto all’Accademia Carrara di Bergamo «la sindrome di Sandro Botticelli». L’intuizione di Dalí è talmente premonitrice da aprire la strada alla più delirante e scatenata reinterpretazione di David LaChapelle.

Ma è la declinazione onirica di Botticelli a stimolare, a partire dall’immaginario dei Preraffaelliti, una cascata di variazioni completamente libere, senza alcuna dipendenza antiquariale, in un vitalismo che si rigenera nel topos di Anita Ekberg, Venere moderna, nella Fontana di Trevi e nella più radicale performance di Graziano Cecchini che dissacra la cartolina turistica arrossando il ventre materno della fontana come per un flusso mestruale. L’archetipo genera variazioni di ogni tipo, da quella drammatica e sofisticata, in una variazione notturna, di Jean-Pierre Velly, Les temples de la nuit, alla scultura elettrica di Marco Lodola. Meri calchi sono le variazioni di Vik Muniz e di Giosetta Fioroni e, in fondo, anche la testa di Venere di Andy Warhol. La variante pop è garantita da La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto e dalla contaminazione con il film Goldfinger di Mario Ceroli. Prevedibile la Venere grassa di Fernando Botero, che è candidamente rigenerata in una semplice ragazza in Pellettiere di John Currin.

Alla Primavera botticelliana si ispirano Cesare Tacchi, Renato Guttuso, Piero Gilardi. Dentro la pittura si mantengono pochi artisti. Fra questi, Sandra Brunetti con la formidabile invenzione di un viraggio in bianco e nero del Ritratto di giovane con medaglione di Santo apparso in asta nel gennaio di quest’anno a New York, e venduto per 92 milioni di dollari: all’intuizione si accompagna la sostituzione del medaglione a fondo oro con il garofano rosso, unica emergenza cromatica.

Un altro strumento per perpetuare il modello botticelliano è la fotografia, con calchi e pose divise fra candore e crudeltà, fino alle macabre interpretazioni di Joel Peter Witkin e ai paradossi di Oliviero Toscani. Ancora più forte il contributo del cinema, da Terence Young a Visconti a Terry Gilliam, a Roman Polanski. Un capitolo a parte è il dialogo tra le opere di Botticelli e Chiara Ferragni. Le fotografie per Vogue Hong Kong e la foto in posa da turista davanti alla Nascita di Venere hanno determinato effetti imprevisti per la popolarizzazione di Botticelli. L’iniziativa è stata salutata intelligentemente come grande promozione degli Uffizi dal direttore Eike Schmidt. Una photo opportunity, per il museo soprattutto, e il documento per un diario o una cronaca di viaggio per la Ferragni,come tante persone note in una città d’arte e in un museo.

Anche in quel caso, polemiche del tutto inopportune, essendo la Ferragni in visita agli Uffizi come qualunque cittadino, con buon diritto (non impedita, come una limitazione, dalla sua fama), ma destando la curiosità morbosa di molti, che hanno poi affollato le sale degli Uffizi. Fatico a vedere, diversamente da Tomaso Montanari, un qualsivoglia motivo negativo, trattandosi di pubblicità gratuita e di influenza benefica su molti giovani che non avrebbero forse mai visitato gli Uffizi. Al di là di questo dato sociologico, la performance, peraltro compostissima, della Ferragni, agli Uffizi come nel dialogo con una Madonna di Sassoferrato, non ha nulla di blasfemo, e non attiene necessariamente (e anche fosse?) alla sfera del culto.

Per i canoni estetici può essere considerata una performance, con una modella chiamata a interpretare una parte, con misura, sobrietà, spirituale bellezza, senza provocazione; quanto all’artista, la sua libertà non può essere, soprattutto oggi, più limitata di quella che indusse Marcel Duchamp (1919), e poi Dalí, ad alterare il viso della Gioconda con i baffi e il proprio autoritratto. Scandaloso? Provocatorio? Certamente legittimo, anche se autopromozionale. Ma non solo; certamente vivificante l’opera, tanto da generare una imprevista curiosità. Il gesto genera consenso, non solo di popolo, se è vero che viene registrato e commemorato in pittura da Giuseppe Veneziano. Suo obbiettivo è cristallizzare la cronaca. E far entrare la Ferragni nella Storia.