Nicola Verlato inaugura alle Terme di Diocleziano, a Roma, un progetto espositivo dedicato allo scrittore. Dipinti, sculture e video che ne ripercorrono con potenza figurativa la vita e la morte. E richiamano capolavori del passato dalla straordinaria modernità.

Avvenne così che, per indicare la rotta della mia presidenza del Mart di Rovereto, museo di arte moderna e contemporanea, pensai all’artista più contemporaneo di tutti, per molte ragioni: Caravaggio. E all’opera sua più radicale ed estrema: Il seppellimento di Santa Lucia di Siracusa. Non vorrei spiegare, l’ho già fatto, l’assoluta attualità, la vera e propria contemporaneità, di quell’opera. Essa parla da sola; e ancora più, in tempi come questi, quando le vittime inermi della violenza sono davanti a noi ogni giorno per l’orrore della guerra.

Il corpo della Santa, vilipeso, umiliato, sopraffatto dalla prepotenza dei carnefici, è l’emblema della violenza tanto più insopportabile contro chi non ha colpa. Il martire afferma la sua fede con la morte che lo consacra, lo santifica. Lucia, i suoi occhi, la sua fede non sono danno per nessuno. Ucciderla la immortala. Ogni ucciso è sacro. L’irruzione del dipinto di Caravaggio in un museo d’arte contemporanea stabilisce un compromesso e un’identità. Soltanto così un museo è contemporaneo.

Non occorreva altro, dunque, che il Seppellimento. Ma per un eccesso didascalico volli mostrare la coincidenza fra il fondo oscuro e senza forma, muro, parete di latomia, e un «ferro» di Alberto Burri solcato da una striscia rossa di sangue; e della tela logorata, erosa, nella parte inferiore, con un sacco strappato di Burri. Quanto al corpo straziato della Santa, cercai di mostrarne, con grande anticipo sulle celebrazioni correnti, la drammatica consonanza con le fotografie di Pasolini sfigurato dalla violenza assassina.

Immagini della polizia scientifica, affiancate a quelle di un’anticipata resurrezione, nudo come una animula vagula, di Dino Pedriali che lo ritrasse, apparentemente inconsapevole, nel ritiro della torre di Chia, in Tuscia. La sequenza apparve pertinente e drammatica. D’altra parte la scoperta moderna di Caravaggio (1951) coincideva con le prime affermazioni di Burri e Pasolini, negli anni Cinquanta. Pochi altri riferimenti attestavano una contemporaneità non solo di visione ma anche di tematica: I naufraghi di Cagnaccio di San Pietro e un lenzuolo di Hermann Nitsch.

In quei giorni, eravamo nel pieno della pandemia, andai nello studio di Nicola Verlato raccontandogli il progetto, forse perché stimolato dalla sua idea di realizzare, nell’area dell’Idroscalo di Ostia, un mausoleo, un teatro e un museo dedicati a Pasolini, ancora lontani dalle celebrazioni. E lì mi mostrò alcuni suoi disegni e alcune sculture che ritraevano il poeta ed Ezra Pound con il quale Pasolini aveva avuto una singolare intesa.

Il rapporto di Verlato con lo scrittore procedeva con alcuni teleri che illustravano in sequenza varie ipotesi sul suo assassinio. Pensai allora di portare a Rovereto, in uno spazio autonomo (come poi feci con alcune intense variazioni sul tema della Santa Lucia di Nicola Samorì), il progetto di Santuario, o Cenotafio laico, e alcuni disegni e dipinti che andavano nella direzione opposta al dialogo con Burri e con le fotografie di Pasolini violente e brutali.

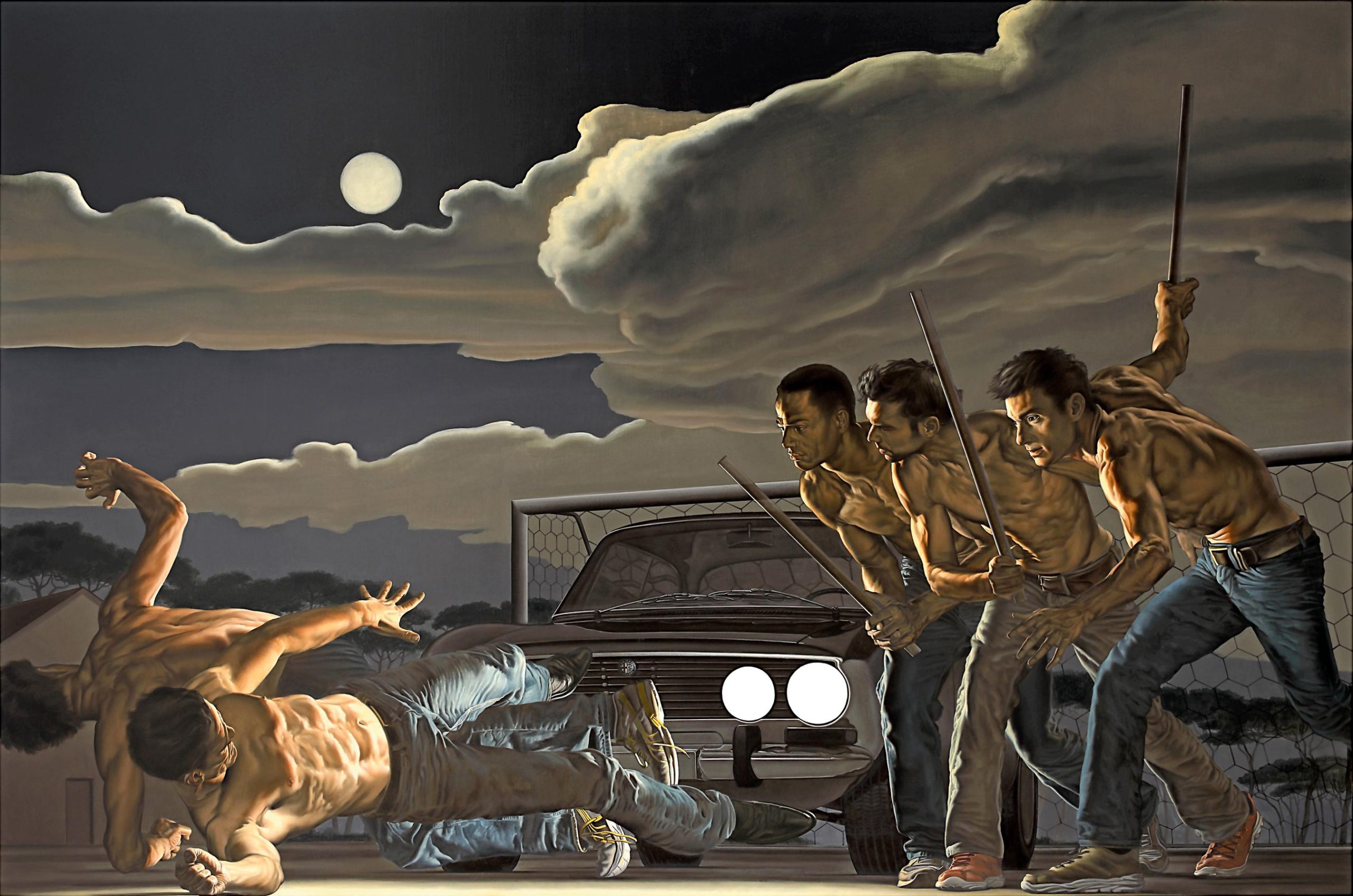

Erano una rappresentazione dell’attualità fino alla brutale testimonianza della cronaca nera, e un’illustrazione comunque neorealistica delle tragiche vicende delle ultime ore di Pasolini. C’è una singolare differenza tra la pittura della realtà, riconosciuta in Caravaggio da Roberto Longhi, e il neorealismo narrativo di Verlato, così lontano dal talvolta straziante linguaggio della contemporaneità. In questo senso, come il parallelo con Burri, si potrebbero trovare maggiori affinità tra Caravaggio e Jackson Pollock, che con un pittore realista, qual è Verlato, del nostro tempo. Questioni di linguaggio.

Per questo avevo immaginato due tempi e due spazi per la mostra primaria e per l’omaggio in qualche modo già celebrativo, di Verlato, a Pasolini. Le cose andarono diversamente e, preso dall’entusiasmo per l’articolata impresa di Verlato gli commissionai letteralmente un dipinto di identico formato e proporzioni del Seppellimento di Santa Lucia, insistendo soprattutto sul grande spazio vuoto nella parte superiore, un nero senza forma e senza immagini.

Il resto fu il racconto del momento decisivo con il corpo del poeta, l’automobile che l’aveva travolto, un’Alfa Romeo GT 2000 Spider, con la quale Pasolini era solito «dragare», nei dintorni della stazione Termini; e intorno, nella riproduzione delle medesime pose, non i carnefici e i dolenti, ma personalità che avevano avuto a che fare in diverso modo con Pasolini: Orson Welles, Pound, Totò, Ettore Garofolo, Anna Magnani, Franco Citti, Maria Callas. Un teatro della vita di Pasolini. il pittore e l’assistente Lorenzo Tonda, nelle posizioni dei carnefici, stanno in primo piano. Il primo, con l’allusione al mestiere di regista ma anche alla dinamica cinematografica del dipinto, tiene in mano una macchina da presa.

Lo ripeto, il dipinto, ispirato a Caravaggio, non è caravaggesco. Dove il Seppellimento è tragico, solenne, apocalittico, il telero di Verlato è narrativo, illustrativo. Caravaggio ci parla delle cose ultime, della morte, soprattutto del male; Verlato gira un film nel momento estremo del funerale di Pasolini con l’accorgimento di riferimenti alla attualità, la barella, l’automobile, la cinepresa, l’impianto luci con un cavalletto, una porta con la rete di un campo di calcio. Verlato inventa una situazione con riferimenti esterni come il giovane al centro con la camicia rossa (Franco Citti) che corrisponde al dolente con la mantella rossa, o come il cavalletto nella posizione del pastorale del vescovo. Resta identica soltanto la testa semicoperta, con il volto di Caravaggio. Recitazione e racconto di cronaca esibisce il dipinto.

L’allestimento a Rovereto gli diede grande rilievo, privilegiando i valori compositivi sopra quelli di ispirazione e di concezione esistenziale. In Verlato agisce piuttosto la lezione di Raffaello Sanzio, dello Spasimo di Sicilia o della Trasfigurazione. Oggi ritorna, da solo, scavalcando Caravaggio, per raccontare la storia delle ultime ore di Pasolini. Il centro degli interessi si è spostato, e il ciclo si è compiuto. Il primo dipinto ha il taglio della pala d’altare e mostra, al centro, il corpo di Pasolini che cade, annunciato a Rovereto da una scultura in legno in dialogo con il lungo cartone del fregio con le figure animate verso cui il poeta precipita. Ora che il fregio è compiuto, se ne può apprezzare la consonanza con il grande dipinto di Giulio Aristide Sartorio nel Parlamento.

L’ispirazione dichiarata è dalla pala di Domenico Beccafumi con il San Michele che scaccia il demonio nella Chiesa del Carmine di Siena. Quello schema si traduce in una allegoria della resurrezione rovesciata. Dell’apertura sopra la cupola, ispirata a Andrea Mantegna e Giulio Romano, da cui si affaccia Pino Pelosi ammanettato da un carabiniere, precipita Pasolini verso il tempo mitico della propria infanzia.

Sul fondo lo attendono la madre che tiene il giovane Pasolini sulle ginocchia, mentre Petrarca lo guarda e gli parla. A destra, ignudo, nella parte del padre, Ezra Pound. E capite bene che Caravaggio è lontano da questa concezione e la leggenda di Pasolini determina in Verlato un’allegoria. Il ciclo, che si compone di quattro tele, prevede due tele orizzontali: la prima, seguendo una suggestione di Giuseppe Zigaina, il pittore amico di Pasolini che configurò la sua morte come la passione di Cristo, sovrappone alla morte Pasolini la morte di Christopher Marlowe.

Secondo Zigaina, Pasolini avrebbe prefigurato e organizzato la propria morte come un linguaggio destinato a indicare un’interpretazione della propria opera. Non dimentichiamo che in questi anni si sviluppava in Austria il movimento detto Aktionismus, di cui proprio Hermann Nitsch fu rappresentante con i suoi rituali parareligiosi dominati dal sangue.

Un altro artista, Rudolf Schwarzkogler, nel 1969 mise in scena la propria morte gettandosi dalla finestra della sua stanza. I documenti fotografici delle sue rappresentazioni alludono alla violenza, alla repressione, alla umiliazione dello stato capitalista cui l’artista risponde bendandosi, mutilandosi, procedendo all’autocastrazione, con l’esibizione di materiali chirurgici, attrezzi, fili elettrici, in ambienti sterili e bianchi per esaltare il rosso del sangue.

Diverso è il caso di Pasolini ma non c’è dubbio che la sua morte sia una sacra rappresentazione e che essa rispecchi il suo annuncio: «Finché io non sarò morto, nessuno potrà dire di conoscermi veramente, cioè di poter dare un senso alla mia azione, che dunque, in quanto momento linguistico, è mal decifrabile». La morte accompagna la vita di Pasolini e ne favorisce una interpretazione che è come il tuffo a ritroso nel mondo dell’infanzia descritto da Verlato.