Nel 60° anniversario della scomparsa, l’artista è al centro di un’esposizione a Nuoro, accanto a scultori sardi del Novecento. Qui spicca la sua personalità «antiretorica», capace di interpretare tanto i miti quanto le nuove inquietudini.

A Nuoro, nello spazio Ilisso, a fianco di una notevole raccolta di artisti sardi, si può vedere, fino ad aprile 2022, un’antologica di Mario Sironi, in dialogo con la grande mostra di Palazzo Reale a Milano che proseguirà fino a marzo. Tanto, tutto, è quanto hanno fatto le edizioni Ilisso per l’Arte sarda, prevalentemente del Novecento.

Particolare è la passione di Vanna Fois, titolare della nuova galleria, per il grande Francesco Ciusa, cui è dedicato uno spazio distinto, quasi un’introduzione a Sironi. Anche nella mia ristretta, ma molto emozionante, raccolta di cose sarde, che mi è sembrato inevitabile acquistare nel corso di una vita curiosa di tutto, ci sono opere pregevoli e anche alcuni Ciusa, fra cui una versione della Campana, che io sento come una familiare testimonianza di un artista sublime che, dalla sua opera principale, La madre dell’ucciso, ha declinato i grandi temi dei monumenti civili senza retorica.

C’era in lui la consapevolezza assoluta che il «monumentale» non deve essere ritenuto un modo per «amplificare», ma per dire la realtà delle cose. Qui lo vediamo perfettamente, e in qualunque tema (la maternità, i caduti, in opere come Verso l’ideale), assoluto, sobrio, anche quando affronta monumenti pubblici destinati a corrispondere a richieste di valori universali e necessariamente retorici.

Nessuno è riuscito a evitare la retorica come Ciusa. C’è in lui una concentrazione formidabile tanto da far sentire il pensiero, come nel ritratto di Sebastiano Satta: non c’è l’esaltazione del personaggio perché «importante», ma c’è la verità del suo pensiero.

In tutte le opere qui raffigurate c’è una sintesi, una potenza della forma che elude e sfugge a ogni finzione. C’è la vita prima della forma. Ciusa è un caso unico nella storia della scultura monumentale italiana e totalmente isolato rispetto a quello che chiedeva l’epoca, che pretendeva ciò che lui non voleva dare e non ha dato.

Nelle piccole dimensioni della bella sala dello Spazio Ilisso s’intende la potenza poetica di un grande artista in contraddizione con i suoi tempi, pronto a muoversi nella direzione che gli viene chiesta ma per smontare e smentire l’assunto da cui parte; per questo rendere un monumento antiretorico poteva riuscire soltanto a un artista come Francesco Ciusa.

Difficile immaginare che considerazione ne ebbe Sironi ma, a vederli vicini, si avverte uno spirito comune, un’asciuttezza che li unisce, una indisponibilità alla finzione celebrativa. È oggi utile osservare l’opera di questo fondamentale artista del Novecento, nelle stanze dello spazio Ilisso, che ci fanno riconoscere sardo anche un artista che sardo non è. È vero che è nato a Sassari, ma non è sardo Sironi, e vederlo a Milano, ossia nel posto in cui è stato attivo per tutta la vita, appare pertinente ma non sufficiente a capire qualcosa di profondo, tragico e terribile che egli manifesta nella integrità e nella continuità della sua opera, anche in contraddizione con la visione ideologica che lo lega al fascismo.

Ma il fascismo è un’altra cosa! E, anche dove ha ispirato artisti di grande impegno, come tutto il gruppo di Novecento di cui Sironi faceva parte, ha però lasciato in loro una componente che li lega all’idea di classicità: e cioè un mondo perduto che si ritrova in un «secondo Neoclassicismo», testimoniato nel Foro Italico e nelle grandi sculture, il mondo della grande statuaria romana, che il fascismo intende come espressione propria.

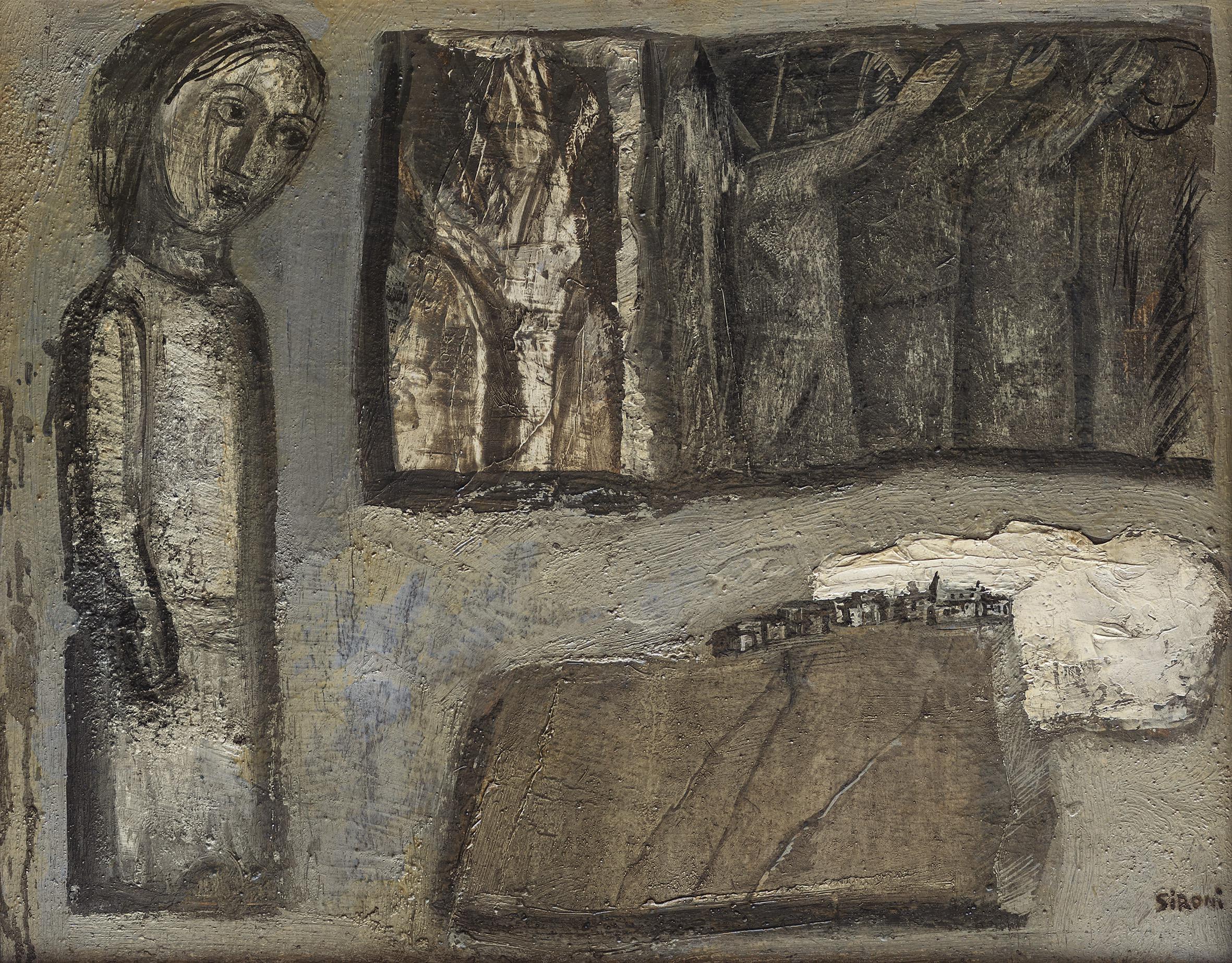

Sironi non è mai retorico e statuario, quindi anche la sua concezione monumentale, ispirata alla visione del Fascismo, è profondamente legata a una dimensione tragica dell’umanità, originaria direi. Se c’è un autore in cui è possibile immaginare una connessione con l’uomo primitivo è Sironi. Quindi, mentre ho visto senza sorpresa la mostra di Milano, trovare nello Spazio Ilisso di Nuoro un’altra mostra complementare a quella aumenta la mia considerazione e la possibilità di comprensione di questo artista rispetto a ogni altro artista del Novecento, pure Giorgio Morandi (in fondo suo antagonista naturale), che è un pittore intimista, e antimonumentale, chiuso nello spazio della sua casa, antifascista per costituzione.

Perché anche Giorgio De Chirico a un certo punto bamboleggia e lo fa per molte ragioni: la sua visione dell’antico, diversa da quella del fascismo, ha una propensione archeologico-onirica che lo rende grande soprattutto nel periodo metafisico. L’incredibile è che Sironi è stato anche metafisico, è stato futurista, è stato novecentista, post novecentista, è stato fascista e post fascista. Antifascista non poteva esserlo poiché era un uomo talmente onesto che non poteva immaginare di cambiare pelle come hanno fatto il 90 per cento dei fascisti diventati antifascisti.

Scrive, con la consueta precisione, Elena Pontiggia: «La tragicità di Sironi è evidente: le sue periferie non conoscono piacevolezze, graziosità, abbellimenti, ma solo un’implacabile volumetria. Sono una metafora dell’esistenza, perché non è la periferia a essere dura, ma la vita. Sironi, però, infonde negli elementi tragici forza e grandiosità. La potente struttura dei suoi palazzi, simili a cattedrali laiche, esprime un’energia costruttiva che contrasta l’asprezza dell’immagine, e che è il segno da un lato della persistenza della materia, dall’altro della ritrovata capacità di costruire la forma […]. Accanto alla pittura, peraltro, Sironi continua a dedicarsi al disegno illustrativo: non bisogna dimenticare che in questo periodo è conosciuto soprattutto come illustratore. Dall’agosto 1921, inoltre, inizia col Popolo d’Italia, il quotidiano fondato da Benito Mussolini, una collaborazione che continuerà ininterrotta fino all’ottobre 1942. Frequentissime, in certi periodi addirittura quotidiane, sono nei primi anni Venti le sue tavole, che costituiscono una riflessione drammatica e sarcastica sulle vicende politiche del momento».

La sua tragedia degli ultimi anni (ho curato alcune mostre in passato su Sironi soprattutto dell’ultimo tempo, degli anni fine Quaranta, Cinquanta, inizio Sessanta – egli è morto nel 1961) fa intendere che c’è in lui un senso non di colpa per quello che ha sbagliato, ma di profonda delusione umana e di pessimismo assoluto, catastrofico, tragico, che si sente poi in tutta la sua opera.

Per cui anche il suo monumentalismo è un monumentalismo non retorico, non demagogico, non di trionfo dell’uomo ma di coscienza che l’uomo deve essere grande nella sua dignità, un aspetto che il fascismo ha solo lambito.

Quindi questa mostra restituisce a Sironi una singolare «balentìa», che non è percepibile se non perché lo si dice «nato in Sardegna»; ma questa «balentìa» – il senso del valore connesso a questa terra – è proprio un’idea tragica della vita. Non per caso, il punto di partenza della grande Arte sarda del Novecento (1907) è la Madre dell’ucciso, con l’idea di far vedere il morto attraverso il dolore della madre, impietrita: è qualcosa di assoluto e di primitivo.

Ecco: nel lungo percorso che va dagli anni Venti fino agli anni fine Cinquanta, si vede che Sironi è uno che, nel momento del male, del buio, della notte, del dopoguerra, non è mai mutato o incoerente. Era tragico quando era convinto del fascismo, era tragico allo stesso modo quando il fascismo non c’è più stato; anche nella sua ironia, nelle caricature, nei disegni che vediamo nelle sue riviste, non è mai allegro. È un uomo antico, con una dignità e una potenza che non ha nessun pittore del Novecento.

Con la mostra di Milano, questa in corso a Nuoro allo Spazio Ilisso risulta utile per fortificare la convinzione che Sironi sia l’unico pittore del Novecento che riesce a rispondere a Morandi, il quale ha fatto poca fatica a essere così grande stando chiuso in casa come un monaco. Sironi si è compromesso, si è messo davanti al mondo, si è messo in rapporto con il potere, ha accettato di confrontarsi con l’energia, con l’industria, con le periferie. Ed è sempre riuscito a essere profondamente autentico.

Ecco: quest’autenticità, visibile in tutte le testimonianze documentate nell’esposizione di Nuoro, è un aspetto di cui occorrerà tener conto nella ricostruzione definitiva del Novecento e dei suoi momenti alti, bassi o discontinui, che vi sono. Per, esempio un pittore che può essere accostato a Sironi, ma non riesce a essere così assoluto, è Achille Funi, per cui, se li si confronta, alla fine Sironi rimane sempre in piedi, con una potenza senza eguali.