Un pittore che parte dal simbolismo e, mentre in Europa si affermano le avanguardie di primo Novecento, elabora opere dalla vocazione sociale, capaci di interpretare il proprio tempo. Ora si riscopre al Castello Estense di Ferrara.

Così notevole è stata la produzione artistica ferrarese tra Ottocento e Novecento, dopo tre secoli di inevitabile involuzione a partire dalla «devoluzione» del Ducato di Ferrara allo Stato della Chiesa, che non si poteva ancora indugiare a riprendere il glorioso cammino, interrotto alla metà degli anni Sessanta, dopo il passaggio di consegne dalla direzione di Gualtiero Medri, storico direttore dei Musei civici, al commissariamento di Franco Farina.

Un’epoca di forte rinnovamento, in cui si apre la stagione delle grandi mostre a Palazzo dei Diamanti e la trasformazione delle Gallerie civiche di arte moderna nel primo polo espositivo di arte contemporanea in Italia. A Ferrara si videro per la prima volta i grandi artisti internazionali, da Andy Warhol a Robert Rauschenberg, da Man Ray a Sebastian Matta. La stagione successiva, durata quasi un ventennio, si caratterizzerà per un’intensiva quanto generica proposta di grandi maestri, prevalentemente francesi (da Pissarro a Sisley), e rapsodici quanto incomprensibili omaggi a importanti artisti come Zurbarán e Rubens, Chardin e Turner.

Questa offerta vasta ha soffocato la ricerca e la riproposta dei maestri ferraresi, con l’eccezione di Giovanni Boldini. La ripresa dell’attività di Ferrara Arte, dunque, si è voluta caratterizzare con la riabilitazione degli spazi espositivi del Castello Estense, nell’obiettivo di proseguire, dopo più di cinquant’anni di disorientamento, la ricerca sugli artisti ferraresi lasciati in un limbo, per un pregiudizio provinciale.

Si è ripartiti con un’imponente esposizione di Gaetano Previati, nel ventennale della morte. Ingiustamente dimenticati sono invece notevoli artisti come Arrigo Minerbi e Ugo Martelli e, ancora, Cesare Laurenti e Alfredo Magrini, sui quali è sempre stata vigile l’attenzione, benemerita, di Lucio Scardino, in contrasto con l’orientamento prevalente nelle istituzioni museali ferraresi.

Così si spiega ora la scelta di Giovanni Battista Crema, simbolista in ritardo e neorealista in anticipo. Il pittore, di notevole statura, è tutto meno che provinciale. Lo si ravvisa a Roma intorno al 1903. E dipingerà, tra mille traversie dell’arte, per sessant’anni, con il prevalere delle mode, delle tendenze, senza resistenza critica.

Ma è davvero un sopravvissuto, Crema? È arrivato il momento di esprimere il giudizio su questa personalità complessa e contraddittoria, la cui partenza è sicuramente un tardivo simbolismo, attraverso la tecnica meccanica, che in lui diventa ispirata, del divisionismo, e i cui esiti sono comunque originali. Certo, nonostante la suggestione della fotografia, il risultato non è mai un compiuto realismo, come di un Edward Hopper italiano.

No. C’è sempre un residuo di ostentata volgarità, in Crema, di mestiere dichiarato, compiaciuto. Discende tutto dall’impronta originale, a Roma, di due grandi maestri, necessari, come Giulio Aristide Sartorio e Antonio Mancini, con la loro pasta grassa, densa e sporca. Ricostruisce bene il mondo di Crema, a Roma, negli anni del trionfo dannunziano, tra miti e ansie di modernità che si affermeranno con le inquietudini del giovane Balla, lo studioso che in questi anni si è applicato alla rivalutazione del pittore: Manuel Carrera. Già nel 1904, come un Morbelli romano, Crema scrive: «È per il popolo che noi facciamo l’arte, perché le classi superiori sono già bastantemente civili e non ne hanno molto bisogno».

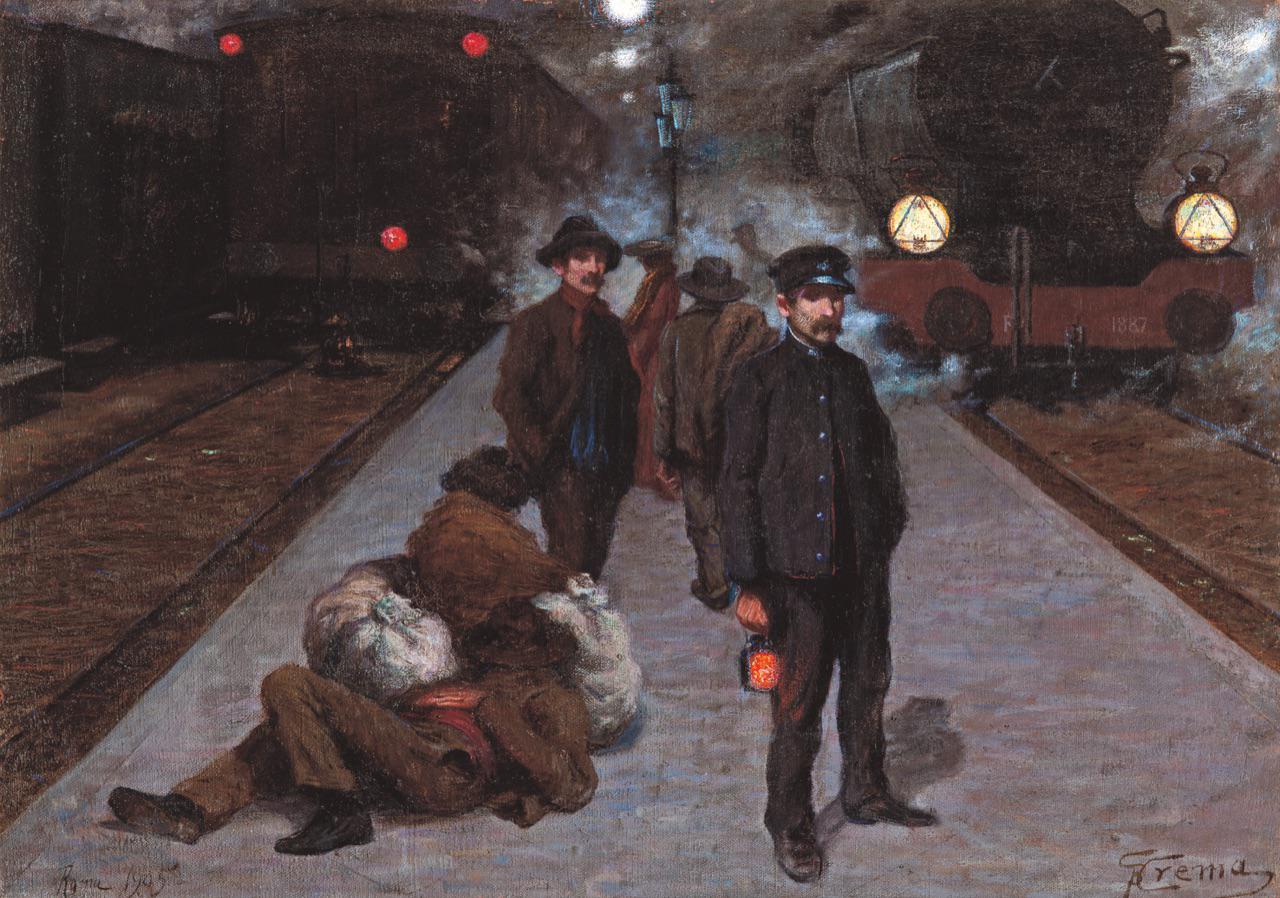

Da qui partirà una vocazione estetica ed etica in tutta la sua produzione, anche nei soggetti domestici, con l’obiettivo costante di una pittura sociale. È questo il «residuo» socialista che, nei futuristi, evaporerà in una ricerca di sperimentazione prevalentemente formali, cui Crema si mostra poco interessato. Diversamente da Ardengo Soffici, è indifferente alle grandi avanguardie europee. Roma gli basta. Benché suo perfetto coetaneo, Pablo Picasso che come lui attraversa, con mille trasformazioni, il Novecento, e ha una forte sensibilità politica, non gli interessa. Nessun confronto, nessuna polemica diretta. Ma una radicale avversità. Eppure già nel 1905, dopo essersi mosso sulla scia di Enrico Lionne e Arturo Noci, Crema affronta un soggetto della vita contemporanea, con un piglio alla Gustave Caillebotte: Lavoro notturno alla stazione Termini, un passo avanti dopo il populismo della Istoria dei ciechi dolorosa, ancora connesso allo spirito del Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Il simbolismo si carica di presente, di un movimento della vita che si riflette sul piano formale, con intuitiva modernità. Si muove in diverse direzioni Crema. Ma è negli anni Venti che il pittore approda a una singolarissima sintesi di aulico e prosaico, mettendo insieme miti e leggende ferraresi e temi borghesi o familiari. La quotidianità e il mito convivono, con esiti di poesia dannunziana e crepuscolare. Egli ama il mondo borghese e lo commemora. Ma intanto, come se fosse un altro, nel pieno filone simbolista, si consente una lussuriosa Danza di Salomè.

Lavora a soggetti lascivi, di ascendenza mitologica, con nudi maschili e femminili, sotto specie di allegorie, come il trittico L’eterna vicenda (1927). È una scelta ribadita nel più classicheggiante Bagno delle ninfe (1930), ma contraddetta dal sontuoso Teatro di provincia (1930). Sono le progredienti prove della fuga dal mito, per focalizzare l’attenzione prima su soggetti intimistici, come Il thè, o corali (ma in una calda e affettuosa quotidianità), come Il fenomeno (1931). Si tratta, per stile e gusto, in un certo senso, della fase preliminare alla definizione delle opere più rappresentative della piena maturità di Crema, fra 1935 e 1938: il ciclo Itala gens.

Le tele raffigurano l’agricoltura, l’industria, la creazione della bellezza, la scienza, l’esercito di terra, del mare e dell’aria e il sentimento religioso. Alternando appunto i temi dell’arte e della fede a quelli della scienza e dell’esercito, Crema metteva in pittura il suo rapporto – tormentato e a volte contraddittorio – con la contemporaneità. Si tratta, con una maggior forza di persuasione, dell’equivalente dei murales dei pittori messicani, soprattutto quelli di Diego Rivera al San Francisco Art Institute, nei quali è più contenuta la furia surrealista del pittore.

E, in effetti, ciò che convince, in queste opere «di regime» di Crema, è l’assenza di retorica, grazie al taglio fotografico, soprattutto ne La Scienza e ne L’industria. Opere celebrative di grande minuzia, con uno spirito che intercetta le illustrazioni di buoni sentimenti e di responsabilità civica dell’americano Norman Rockwell, negli stessi anni. Ma non è propaganda. Crema è sensibile, ma documentario e non celebrativo, come si vede nell’assenza di enfasi di Parte un siluro o Nella torre. Da quel punto è una lenta involuzione con qualche momento poetico. La pittura si fa più greve e più stanca, i soggetti di figura più convenzionali. Nel periodo tardo si distinguono alcuni esiti particolarmente ispirati (come Fine di un giorno o Disco di sole). Così, lentamente, Crema si spegne.