I disegni dell’artista che hanno preparato il grande ciclo della Cappella Sistina compongono ora un percorso al museo dell’Alto Garda. E qui, in una corrispondenza di capolavori e valori estetici, si può tracciare una linea che da Buonarroti corre fino a Gabriele D’Annunzio.

Michelangelo sul lago, nel museo dell’Alto Garda che pure ha una collezione di opere antiche, anche rinascimentali, come quelle – non ignare di Michelangelo – dell’ancora anonimo maestro che firma risoluto con il monogramma «F.V.», vicino al grande manierista Giovanni De Mio, potrebbe sembrare un azzardo o un ardimento se non fosse da un lato il premio per una istituzione museale di prim’ordine, con spazi luminosi e sale predisposte negli standard internazionali; dall’altro la conferma di almeno due compiute esperienze michelangiolesche: una critica, l’altra letteraria, sempre sul lago.

Non sorprenderà, infatti, osservare che nella villa Cargnacco di Gardone di Riviera, vissero prima lo storico dell’arte Henry Thode che arricchì quel luogo di una vasta biblioteca, in parte ancora ivi conservata; poi Gabriele D’Annunzio. Per entrambi Michelangelo fu un ideale e una presenza decisiva. Thode è l’autore di vari e importanti testi dedicati all’artista, tra cui si segnala il poderoso Michelangelo und das Ende der Renaissance, uscito a Berlino tra 1902 e 1903.

D’Annunzio, rivoluzionando gli spazi della villa, ricorse, nell’arredamento teatrale del (da quel momento chiamato) Vittoriale a calchi di Fidia e di Michelangelo, in un apoteosi del Rinascimento e con l’esaltazione del più patetico dei Prigioni, quello morente, quasi transgender, nella Sala della Leda, abbigliato con sete dorate e damascate che lo trasportano in una dimensione decadente e simbolista, ammiccando a un pittore come Franz von Stuck.

A fianco di questo idolo moderno, al sommo di un’alta colonna, D’Annunzio esibisce la testa di Lorenzo De’ Medici in meditazione, dalle Tombe medicee, coronandola con un elmo d’oro. Nella Sala della Zambracca, a fianco di una testa d’aquila scolpita da Renato Brozzi, vediamo la testa dell’Aurora, sempre dalle Tombe medicee, con il velo dorato. E ancora, nella Stanza del Mappamondo, poco lontano da una riproduzione dell’Eleonora D’Aragona di Laurana, vediamo la testa di Michelangelo e il Tondo Pitti ora al Bargello. In questa stanza vi sono i seimila libri d’arte appartenuti al Thode.

È una dichiarazione non episodica di un culto per Michelangelo che il poeta manifesta in vario modo. Intanto, dedicando il portico antistante i giardini, decorato da Guido Marussig, al grande artista che considera suo reale «genitore». Poi con il riferimento costante alla Cappella Sistina presente in riproduzioni fotografiche nella Officina della Prioria, il suo studio; ed è qui che la connessione con la mostra dei disegni per la Cappella Sistina conservati a Casa Buonarroti assume un significato particolare, diventa quasi una sovrapposizione, un pensiero condiviso.

L’incontro tra D’Annunzio e la Sistina dev’essere avvenuto precocemente, negli anni in cui frequentava il collegio a Prato e scrive i primi dotti componimenti, uno dei quali ispirato a Michelangelo. Dalla biblioteca del «Cicognini» prende a prestito le Vite di Giorgio Vasari, il testo dei testi, consultato e citato molto spesso, A Roma, dove arriva nel 1881, D’Annunzio vede finalmente gli affreschi dal vero, forza viva in una città languente, come la descrive nel suo romanzo Il Piacere: «Roma, d’innanzi, si profondava in un silenzio quasi di morte, immobile, vacua, simile a una città addormentata da un potere fatale». Più tardi ricordando quelle atmosfere e quei giorni, nella prosa della Licenza (1916) che segue La Leda senza cigno scriverà: «In giorni inquieti di giovinezza e di ambizione cercai un che di grande e di remoto all’ombra dei Palazzi Vaticani […]. E rivedo la volta dei Profeti e delle Sibille».

Sono loro che ammaliano il Poeta: «Nella mia prima giovinezza l’amore delle sibille michelangiolesche mi salvava dalle passioni vili». Il rapporto tra D’Annunzio e la Sistina non riguarda tutta la decorazione della cappella, ma soltanto poche amate figure: le Sibille appunto, i Profeti, gli Ignudi, alcune rare storie bibliche. Sorprendentemente, non il Giudizio universale, drammatico e «teatrale», che avrebbe potuto ispirare il giovane artista curioso e dall’occhio vorace. Utile a capire l’immersione, non solo nello studio dell’Officina, ma nella mente, nella memoria, nella poesia, nella vita di D’Annunzio della volta della Cappella Sistina, è il saggio di Alessandro Brodini E allora io cercai le Sibille. Gabriele D’Annunzio e la Cappella Sistina, nel volume Il giovane D’Annunzio e la fascinazione del teatro, al quale si rimanda.

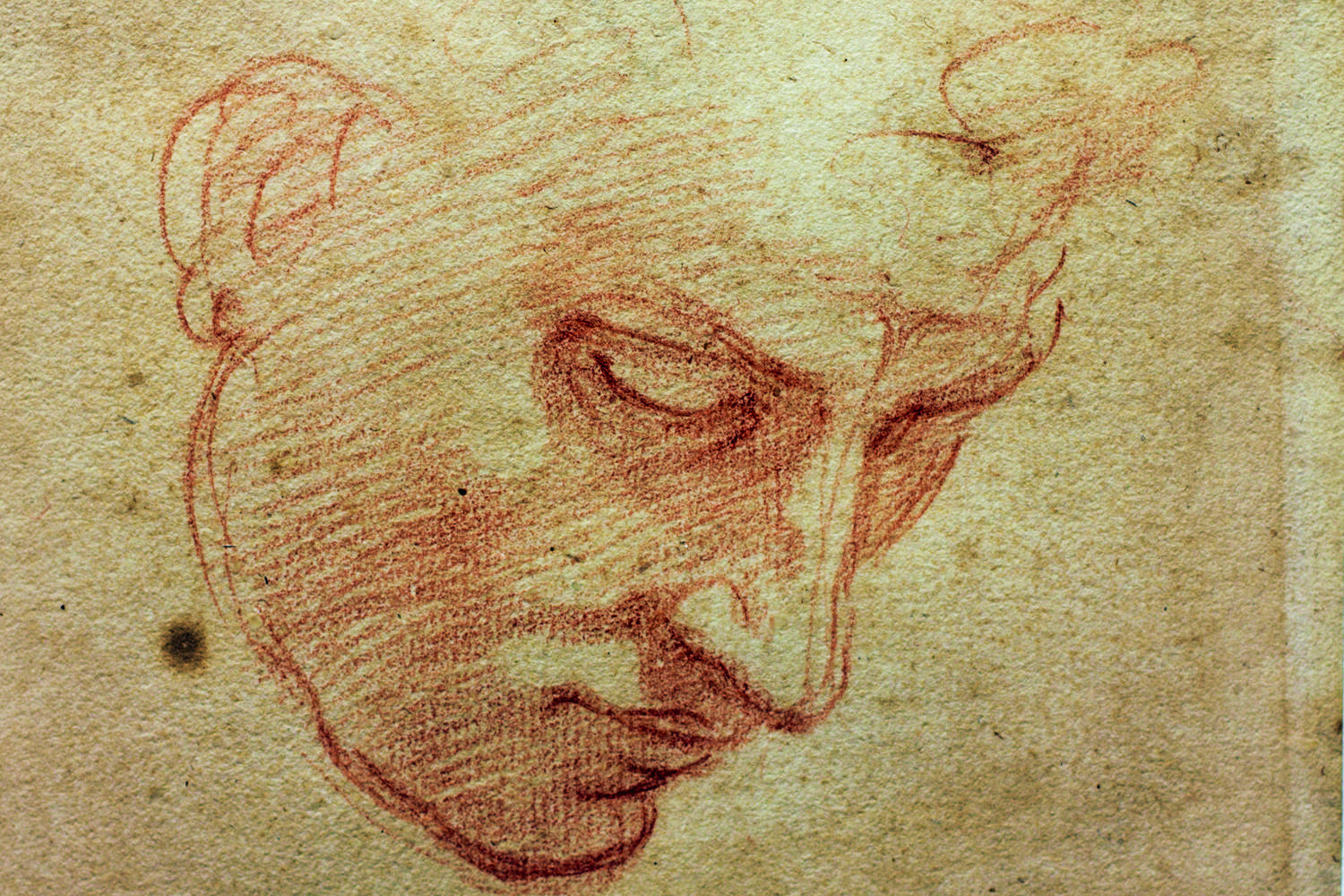

Della volta D’Annunzio parla come della «fatidica volta», della «sovrumana volta», e ricorda la lettera inviata da Michelangelo al fratello Buonarroto il 17 novembre 1509, proprio nel tempo in cui lavora alla Sistina. Qui, lamentandosi, il pittore afferma: «Io sto qua in grande afanno e chon grandissima faticha di chorpo, e non ò amici di nessuna sorte e no’ ne voglio». D’Annunzio è fortemente turbato dalla solitudine del genio, e commenta: «Mi sembra che mai fu proferita da uomo parola più amara». Ora i disegni di quella volta sono poco lontani dal Vittoriale, e la loro tensione rivela, nella energia della mano, la memoria dello scultore. Tutta la Cappella Sistina, e in particolare la volta, traduce in pittura la potenza e il volume della scultura. Il confronto e il rapporto fra le due agitano la «disputa» sul primato delle arti nella celebre «lezione» di Benedetto Varchi all’Accademia fiorentina nel 1547. Michelangelo afferma che la scultura sembra buona «quanto più va verso il rilievo»; e «il rilievo più tenuto cattivo quanto più va verso la pittura»; e aggiunge: «Io intendo scultura quella che si fa per forza di levare; quella che si fa per via di porre è simile alla pittura».

La posizione chiarisce l’ostinata preferenza a firmarsi «Michelagnolo scultore», anche negli anni in cui, in perfetta solitudine, affrescava la volta della Cappella Sistina. Il disegno, pur se finalizzato alla pittura, è il fondamento della scultura, e ogni animata presenza dipinta deriva da un pensiero che ha la sua prima trascrizione nel disegno, veloce e immediato. L’attenzione dedicata a questi fogli per la Sistina è stata per lungo tempo occasionale – con le eccezioni del Frey, del Thode e del Berenson – fino al 1928, anno in cui Charles de Tolnay pubblicò sul Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst un saggio che, per la prima volta, offriva una indagine sistematica del materiale grafico contenuto nell’Archivio Buonarroti.

Una miniera di prime idee, certamente numerosissime per una impresa certamente preceduta da un lungo travaglio grafico, di cui rimangono poche decine di schizzi. Michelangelo infatti distruggeva i propri disegni, perché non restassero progetti non compiuti. In tempi recenti, prima Pina Ragionieri e ora Cristina Acidini, hanno continuato a studiare e a ordinare il corpus di disegni autografi a Casa Buonarroti, 75 dei quali con soggetti di figura fra i quali quelli, qui presentati, per la Sistina. Tutto iniziò nel 1508. E, mentre Michelangelo era sui ponteggi della Sistina, a poche decine di metri Raffaello iniziava la decorazione della Stanza della Segnatura: i principi dell’arte italiana erano rinnovati, davanti ai contemporanei che non potevano comprendere pienamente l’avanzamento rispetto alla tradizione quattrocentesca. Per più di quattro anni, salvo brevi intervalli, Michelangelo dipinse in piedi o sdraiato, e sempre con la testa rovesciata verso l’alto: posizione faticosa e innaturale. Tutta questa grande creazione origina dai disegni che vengono presentati in quest’occasione, nella luce del Garda.