Bello, è bello: Optimus, l’«umanoide» creato da Elon Musk, alla prova dei fatti però non sa fare granché. E condivide con altri suoi simili gli stessi limiti. Difficili, per ora, da superare. Così, in futuro, i robot che arriveranno saranno forse diversi da ciò che immaginiamo oggi, come spiega Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

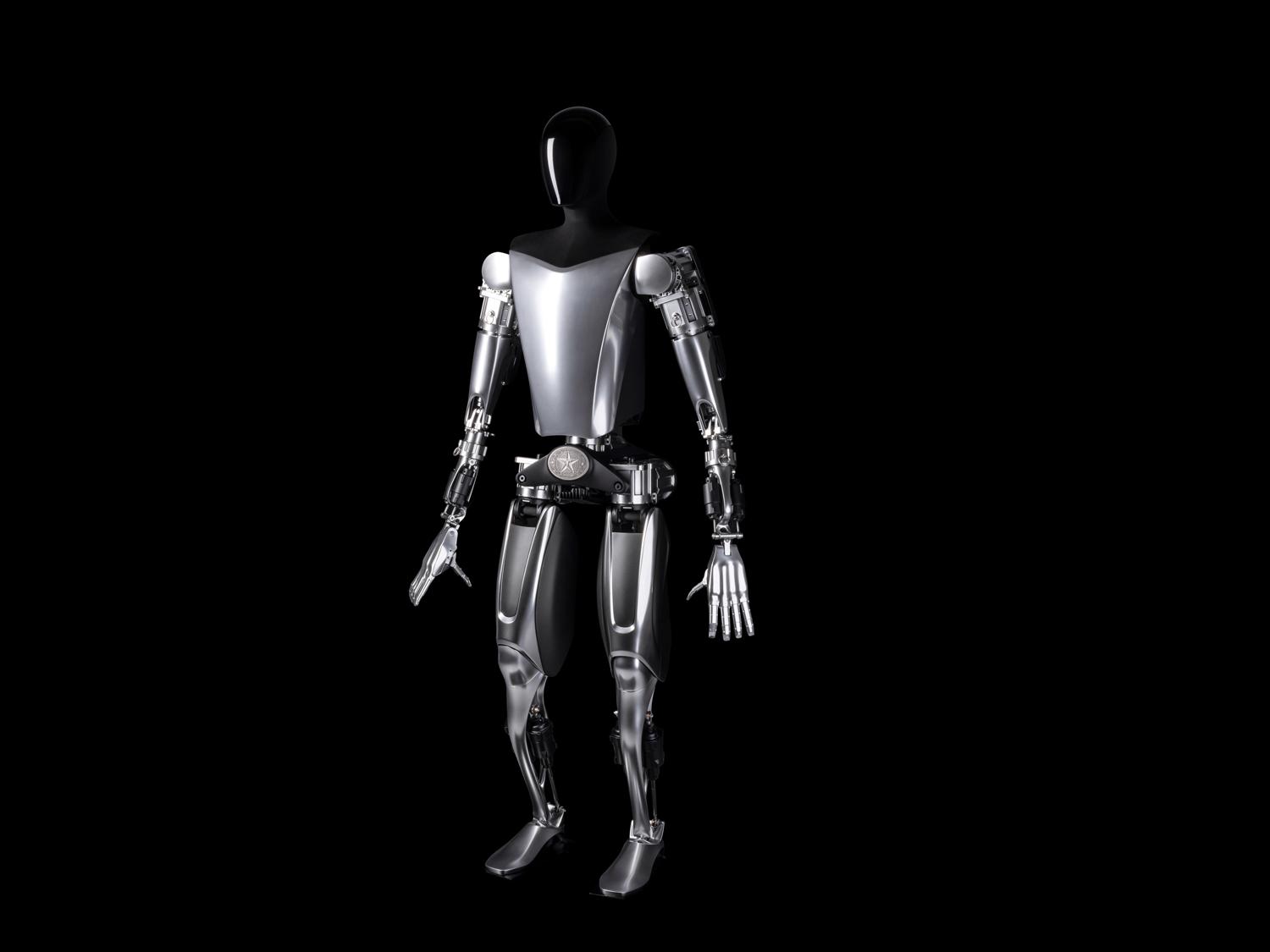

Un un vecchio film muto del 1920, Il Golem, un antiquario ebreo del ghetto di Praga dà la vita a un’enorme statua di argilla, sorta di umanoide il cui primo compito (dopo tanta fatica nel crearla) è caracollare al mercato con un cestino a fare un po’ di spesa. Impresa vagamente ridicola, ma tutto sommato meglio rispetto a ciò promette il «super» androide Optimus di Elon Musk, dall’avveniristico look cupo-lucente: presentato nelle scorse settimane al Tesla AI Day (a Palo Alto, California), sarà in grado, a quanto pare, di «spostare scatole e innaffiare piante». C’è ancora parecchio da fare, ha ammesso lo stesso Musk, al di là dell’ottimistico annuncio di produrlo entro cinque anni. Sperando che per quella data, oltre a occuparsi di eventuali traslochi e giardinaggio domestico, possa vantare altre performance.

Optimus è in buona compagnia. Ovunque, nei Paesi tecnologicamente all’avanguardia, si progettano androidi e robot bipedi, con fattezze più o meno umane e ambizioni elevate: capaci, è la promessa, di lavorare in fabbrica a fianco dei dipendenti, negli ospedali ad aiutare medici e infermieri, nelle Rsa a far compagnia agli anziani, negli ambienti casalinghi come maggiordomi hi-tech. Per ora, i prototipi messi a punto camminano per alcuni tratti (a velocità variabili, a volte cadono) salutano i visitatori, hanno occhi che ammiccano e lampeggiano, voci artificiali e modi assai gentili.

Se è vero che, nella ricerca e nella scienza, l’obiettivo deve sempre essere alto, o non essere, il robot sapiens come ce lo immaginiamo oggi – influenzati sicuramente da film e romanzi – potrebbe non essere il modello più realistico e nemmeno il più sensato. A raccontarlo a Panorama è Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di tecnologia (IIt) di Genova, uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale e «padre» di iCub: robot bambino (1 metro e 20 di altezza) nutrito da algoritmi grazie ai quali impara e si evolve.

Lei sembra scettico sull’obiettivo che si pone Elon Musk, ossia avere intorno a noi androidi davvero intelligenti e performanti…

Intanto per poter fare qualcosa di utile queste macchine devono essere abbastanza robuste, devono poter esercitare delle forze, sollevare pesi, compiere azioni sofisticate e al tempo stesso sicure. Un robot che si muove in maniera veloce e indipendente esercitando forze elevate può risultare pericoloso. Esiste un problema, molto complesso, di percezione dell’ambiente e di quella dell’essere umano, per il quale non abbiamo ancora una soluzione affidabile. Penso ci sia una lunga strada da percorrere, anche se certo è un obiettivo che trascina la tecnologia.

In giro per il mondo ce ne sono tanti di androidi simili, in Giappone, Corea del Sud, Usa, che accolgono i visitatori nelle fiere per esempio. Cosa sono, giocattoloni ben riusciti?

Non proprio, dentro queste macchine ci sono comunque software sofisticati. Anche un modello che accoglie dei visitatori o illustra un ambiente ai turisti ha una tecnologia interna molto interessante, come la capacità di navigare in maniera autonoma e riconoscere comandi vocali.

Cosa manca allora?

Manca, che è poi ciò che serve per un utilizzo industriale, la capacità di manipolare l’ambiente e usare le mani, un’abilità tipicamente umana, saper costruire delle cose, afferrare utensili e usarli in modo complesso, mettere insieme dei pezzi, salire le scale. Negli ambienti industriali magari si può sviluppare della meccatronica che esegua compiti specifici, come negli impianti dove si fa impacchettamento.

Il passo in più?

La vera sfida proposta da Elon Musk, e che piacerebbe anche a noi realizzare, è inserire in un ambiente non controllato un robot che capisca come manipolare gli oggetti, usare strumenti di lavoro, soprattutto interagire in modo sicuro con gli umani. Tutte cose molto complesse, ecco perché sono scettico sul fatto di arrivarci velocemente.

Fra quanto tempo potremo vedere qualcosa di simile?

Credo che i tempi siano piuttosto lunghi, parliamo di decine di anni. Anche se nel frattempo alcune componenti robotiche potrebbero diventare di applicazione quotidiana. Lo abbiamo visto su tecnologie sviluppate per altre ragioni e poi diventate robot per aspirapolvere, oppure trasformate in protesi per disabili o esoscheletri.

È che noi quando parliamo di robot pensiamo a cloni a nostra immagine e somiglianza…

Ho citato gli esoscheletri perché sono uno degli aspetti forse più vicini alla realtà concreta. Probabilmente quello che alla fine arriverà sul mercato sarà diverso dalle iniziative visionarie di Musk, e da ciò che ci aspettiamo.

Lei è un po’ il Mastro Geppetto di iCub, questo bambino robot che però impara e cresce… Come si sta evolvendo?

Intanto a iCub 3 stiamo aggiungendo tutta la meccatronica, ossia il corpo, e come intelligenza lavoriamo sulla sua capacità di muoversi in modo autonomo. Abbiamo realizzato esperienze di visita guidata al museo e tanti esperimenti di interazione con l’essere umano, per esempio con bambini che hanno disturbi dello spettro autistico: iCub insegna loro capacità cognitive che altrimenti non svilupperebbero. Lavoriamo, sintetizzando, su movimento, percezione dell’ambiente e del parlato. E per ultimo, sulla percezione remota del robot: abbiamo operato iCub alla Biennale di Venezia mentre l’operatore era a Genova, connesso con il 5G.

In futuro cosa dobbiamo immaginarci, una volta raggiunti questi obiettivi di base?

Sicuramente l’ambiente più semplice è quello industriale, perché è strutturato: quindi assistenza sul posto di lavoro, supporto al lavoratore, fargli fare meno fatica e abbattere anche il rischio di infortunio.

E i robot negli ospedali, o nelle Rsa, o nelle case degli anziani?

L’ospedale, un ambiente semi-strutturato, verrà in un secondo tempo. E per ultimo l’ambiente domestico, un robot che sia d’aiuto agli anziani, anche se la casa è un luogo molto più complicato. Io disegnerei una linea del tempo che segue queste direzioni.

E sulla paura che i robot ci rubino il lavoro?

Non credo ci sostituiranno, l’automazione potrebbe ridurre certe tipologie di lavoro ma alla fine la tecnologia richiede sempre una presenza umana importante, perché occorre progettarla e gestirla. Nel frattempo bisogna anche considerare la questione dell’invecchiamento della popolazione: da qui al 2050 il numero degli anziani avrà superato il 5 per cento, parliamo di un quarto della popolazione.

È un dato italiano?

È un dato riferito agli Stati Uniti, noi siamo messi anche peggio. Una stima del Boston consulting group dava una probabile mancanza di forza lavoro, in Italia, pari alle 900 mila unità entro il 2050. E sono veramente tante. Mi chiedo piuttosto se non sia il caso di tassare i robot.

Tassarli in che senso?

So che suona un po’ di fantasia, ma si potrebbe ipotizzare una tassazione sui robot laddove una macchina consente di fare una marginalità incredibile perché si è ridotto il numero di persone necessarie. Naturalmente si tratta di un transitorio: come sempre succede con le tecnologie, alla fine ci sarà una riconversione e i lavori cambieranno, la componente manuale sarà minore per gli impieghi ripetitivi, rimarrà probabilmente importante in quelli più creativi dove la macchina avrà difficoltà.

Ma ci sarà mai una generazione di robot dalla mente flessibile, capaci di imparare dagli errori come facciamo noi, di improvvisare e creare, quindi molto simile al nostro cervello?

In linea teorica la scienza non dice che non si possa fare, ma è certo molto complicato. Prima che una macchina possa replicare esattamente ciò che facciamo ci vorrà parecchio tempo. Al momento non sappiamo nemmeno bene come funziona il cervello umano.

Possiamo dire allora che l’obiettivo di creare androidi che scimmiottino l’Homo sapiens è po’ fuorviante?

Sì, è un target più che altro ispirato dalla fantascienza, dal desiderio dell’uomo di capire e replicare sé stesso. Però dobbiamo anche porci delle domande, se non sia invece più sensato risolvere con l’intelligenza artificiale problemi concreti. Anche il nome di «intelligenza artificiale», forse è sbagliata questa definizione…

Alternativa?

Ormai il nome l’hanno dato. Sono tecnologie dell’informazione, algoritmi che imparano dei dati, tutti i matematici che lavorano con noi questa cosa la chiamano «statistica molto sofisticata».

Non è un nome molto suggestivo…

Mi rendo conto, e quel nome è stato sicuramente parte del suo successo.

Oltretutto gli algoritmi imparano dai dati che noi forniamo loro.

Sì anche se in passato, per risolvere ogni problema, si doveva scrivere di volta in volta un codice nuovo, oggi invece il codice lo scriviamo una volta sola, e il software basta allenarlo con dati diversi. Ma in realtà dentro questi algoritmi c’è tutta la nostra intelligenza, molto più di quella artificiale.