È stato lui, l’inventore del formidabile Duca Lamberti, il nostro più grande autore di noir. Perturbante, profondo e inafferrabile. Così diverso dallo scrittore siciliano, onnipresente nelle librerie (e in televisione).

E’ davvero incredibile pensare che, da quel mare di capolavori, non abbiano ancora tratto una fiction. Siamo pieni di piedipiatti catodici: il campano Ricciardi uscito dai romanzi di Maurizio De Giovanni, il bolognese Coliandro creato da Carlo Lucarelli. C’è perfino un mezzo criminale che indaga, il veneto Alligatore di Massimo Carlotto. E poi, c’è il capostipite: il commissario Montalbano di Andrea Camilleri, di cui Luca Zingaretti è l’incarnazione. Ma come mai non c’è traccia, sullo schermo, di Duca Lamberti, il meraviglioso personaggio ideato da Giorgio Scerbanenco (1911-1969)?

Forse il motivo è fin troppo semplice, anche se un po’ triste: Duca Lamberti è il più grande di tutti. È troppo contemporaneo, troppo perturbante, troppo profondo, troppo «nero», troppo umano e vero per finire inscatolato in una fiction qualunque. Meriterebbe un grande prodotto da piattaforma digitale, roba da far impallidire Gomorra.

Ogni tanto lo sogniamo, un prodotto così. Poi, però, ci ricordiamo che razza di livellatrice sia l’industria dell’intrattenimento di oggi. E ci viene un brivido a immaginare quanto potrebbe svilire i gioielli oscuri di Scerbanenco. Stiamo parlando di una produzione sterminata, che non finisce di affascinare. Grazie al cielo, le librerie sono invase dai volumi del più grande autore noir che l’Italia abbia mai avuto (lo affermiamo perentoriamente, sfidando chicchessia a smentirci).

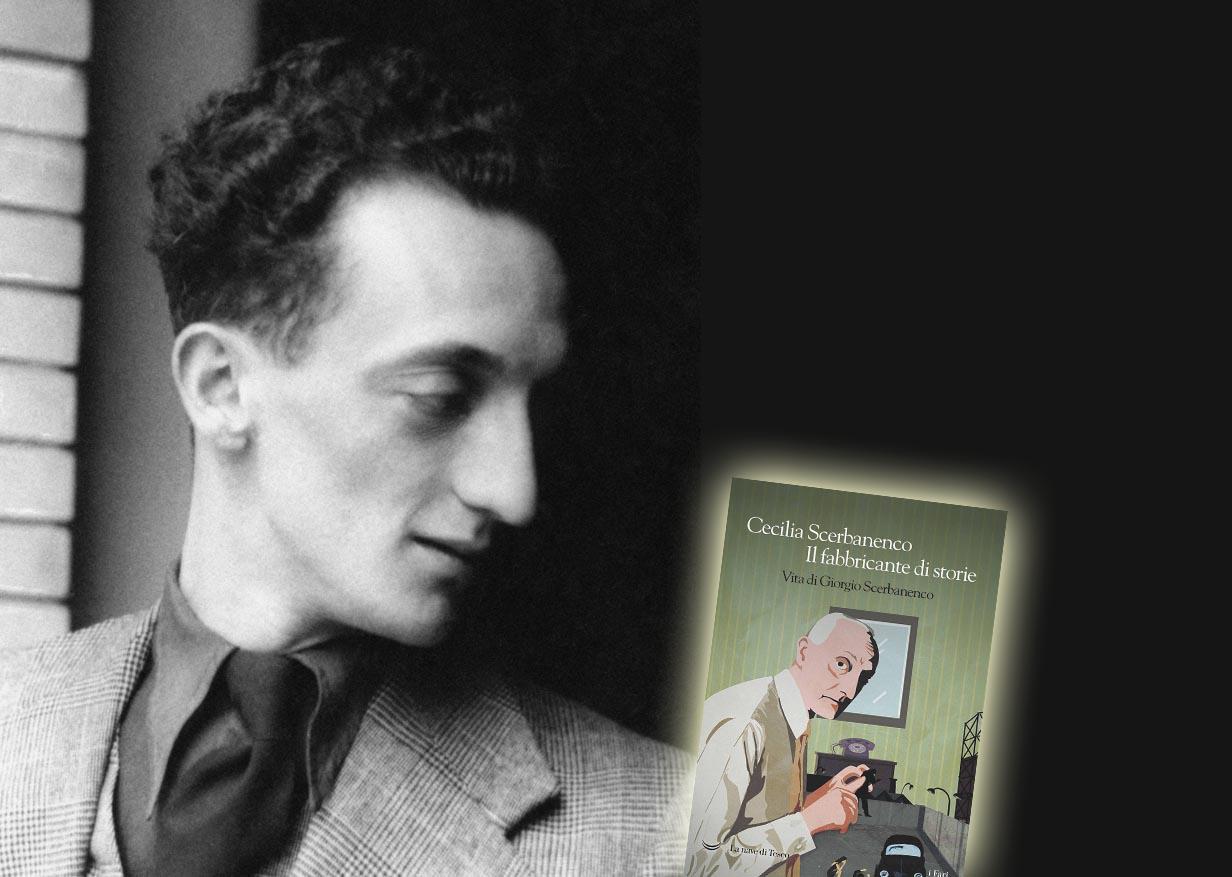

La Nave di Teseo, complice l’attivismo di Cecilia Scerbanenco, figlia dello scrittore, da qualche tempo sforna edizioni a raffica. Ha riproposto la serie di Arthur Jelling, dimesso archivista della polizia di Boston che si scopre capace di incredibili imprese. Il ciclo originale era composto da cinque romanzi, dai cassetti ne sono saltati fuori altri due.

Soprattutto, però, la Nave ha riproposto la pietra più oscura della corona, ovvero Il Centodelitti, sorta di condensato della poetica di Scerbanenco da cui qualunque aspirante ammiratore dovrebbe ripartire. Racconti brevi, talvolta semplici abbozzi (alcuni furono rimaneggiati da Oreste Del Buono). Al Maestro basta mezza pagina per farvi precipitare nell’angoscia più cupa. Qui sta la sua grandezza e, forse, il suo limite.

Vero, adesso è stato riscoperto, ma la celebrazione critica è ancora un mezzo miraggio. Per quasi tutta la carriera, Scerbanenco fu snobbato dall’intellighenzia. Lo consideravano un minore, uno che si sviliva per denaro, un autore di romanzetti rosa. In effetti scrisse quasi esclusivamente narrativa di genere, di ogni tipo, in quantità industriali. Era un robot, sotto questo aspetto, e così si descrisse lui stesso in un curioso testo citato nella biografia firmata dal figlio, Alberto Scerbanenko, uscita nel 2019 (Le cinque vite di Giorgio Scerbanenco, Feltrinelli). Una macchina per sfornare pagine, ecco cos’era. Ma al tempo stesso, sotto la superficie gelida, c’era un uomo dall’animo smisurato, amante della filosofia, gran pensatore. Resta solo un ostacolo alla sua definitiva santificazione: la scorrettezza.

I libri di Giorgio Scerbanenco sono più ruvidi di un film di Tarantino. Spietati sotto ogni aspetto. E, soprattutto, non hanno nemmeno una briciola di progressismo. In questo senso, Duca Lamberti è un anti Montalbano, e Scerbanenco è un vigoroso antidoto al sovrastimato Camilleri. Affiancarli significa svilire un po’ l’allampanato Giorgio, ma parliamo del sole e della luna.

Montalbano è tondo e sonnacchioso come la sua Sicilia. Sotto l’impanatura d’arancino, il riso è soffritto nell’impegno politico, aspetto che lo accomuna a tanti suoi epigoni. Camilleri, del resto, ci ha fornito qualche utile nota biografica: «Nel ’68 il futuro commissario, che aveva 18 anni, fece scrupolosamente tutto quello che c’era da fare per un picciotto della sua età: manifestò, occupò, proclamò, scopò, spinellò, s’azzuffò. Con la polizia, naturalmente».

Niente di tutto ciò in Scerbanenco e nei suoi personaggi. Sempre, inappuntabilmente elegante, lo scrittore era un conservatore tutto d’un pezzo, anche se si tende ad ammorbidirlo presentandolo come liberale. Anche per questo fu molto apprezzato da Indro Montanelli, che lo incrociò professionalmente durante il fascismo e ne approfondì la conoscenza in Svizzera, dove lo scrittore si rifugiò nel 1943, e dove anche Montanelli si trovò a svernare dopo la fine del regime.

In epoca fascista Scerbanenco si fece le ossa come giornalista, e iniziò a pubblicare a ripetizione, potendo contare sull’approccio di celebrità come Cesare Zavattini (poi molto amato dagli intellettuali rossi), che gli fece uscire il primo libro. Il vero grande successo, a livello internazionale, arrivò però dopo la guerra, e raggiunse l’apogeo negli anni Sessanta, periodo a cui seguì un lungo oblio. Oggi libri come I milanesi ammazzano al sabato (da cui il film del 1970 La morte risale a ieri sera) o Appuntamento a Trieste sono imprescindibili per qualunque amante del noir.

È un’esistenza di paradossi, quella del nostro. È stato il più grande autore noir italiano, ma nacque a Kiev con il nome di Giorgio Vladimir Scerbanenko. Comunista non poteva essere: suo padre fu ammazzato dai bolscevichi, e lui ripiegò in Italia, terra d’origine della madre. Dopo lunghi anni da apolide, ottenne la cittadinanza proprio in era fascista.

Altro paradosso: è stato il più milanese degli scrittori, ma in Lombardia giunse tardi, a 16 anni. Il suo primo approdo fu Roma. Attenti, che le contraddizioni non sono finite. Scerbanenco, nel privato, fu piuttosto irregolare. Cambiò vari mestieri, si ritrovò spesso in bolletta, peregrinò da una casa milanese all’altra, anche se quasi tutte situate nei dintorni di Porta Venezia, chissà perché.

Soprattutto, mutevoli furono i suoi sentimenti. Ebbe molte compagne, tanti amori e figli con donne diverse, che per qualche momento si trovarono loro malgrado a doversi dividere il fascinoso Giorgio. Ci sono pettegolezzi pure sulla sua morte. Alberto Scerbanenko sostiene che morì alcolizzato e cirrotico. Cecilia Scerbanenco (figlia più giovane e di madre diversa) rifiuta con fastidio l’ipotesi, anche se non fornisce certezze alternative.

Insomma, si può dire che sotto l’aspetto aristocratico si celasse un fuoco ben alto. Una fiamma che brucia anche nei suoi personaggi, ma molto nascosta. A dispetto di quest’esistenza raminga, Scerbanenco pose sulla pagina eroi d’acciaio e cemento, che a molti critici sinistrorsi sembravano troppo borghesi, un po’ fascistoidi.

Di questi, Duca Lamberti è il più efficace. E qui torniamo alla scorrettezza. Basta leggere I ragazzi del massacro per rendersi conto di quanto sia attuale e sconveniente Scerbanenco. Al centro del romanzo, un gruppo di giovani delinquenti, non molto diversi da quelli che spesso compaiono in cronaca. Uno di questi è omosessuale, più volte apostrofato come «invertito» o «anormale».

Erano i tempi, sicuro. Ma l’accusa di omofobia è dietro l’angolo, e a evitarla, probabilmente, è solo il recente tentativo di vendere uno Scerbanenco se non antifascista almeno «afascista». In ogni caso Duca Lamberti non è certo un fan della parità di genere. Anche se non lo si può accusare di essere un bruto razzista. Prova pietà, compassione. Ma gli garbano l’ordine e la disciplina, e non gradisce il buonismo e le fumisterie sinistre. Se pensate che il romanzo risale al 1969, potete immaginare quanto fosse gradito alla contestazione imperante.

Mentre Montalbano s’azzuffava con i poliziotti, Duca Lamberti sbatteva i criminali in galera. Mentre la creatura di Camilleri faceva il brodo nel mare siculo, il figlio cartaceo di Scarbanenco s’aggirava per una metropoli livida e ultraviolenta, lontana dalla provincia e degli stereotipi da «vecchia Milano». Una città moderna, dove alla civiltà di massa s’accompagna una devianza di massa, una criminalità di massa. La Milano di oggi, in fondo, e pure quella di domani. Dopo tutto, i grandi scrittori questo fanno: non rassicurano il lettore, ma lo scuotono. Gli arancini sono per stomaci deboli.