La sfida con la morte, l’arte di sopravvivere, l’infanzia indisciplinata e i timori per i rigurgiti di antisemitismo. Racconti e confidenze del più famoso scalatore del mondo.

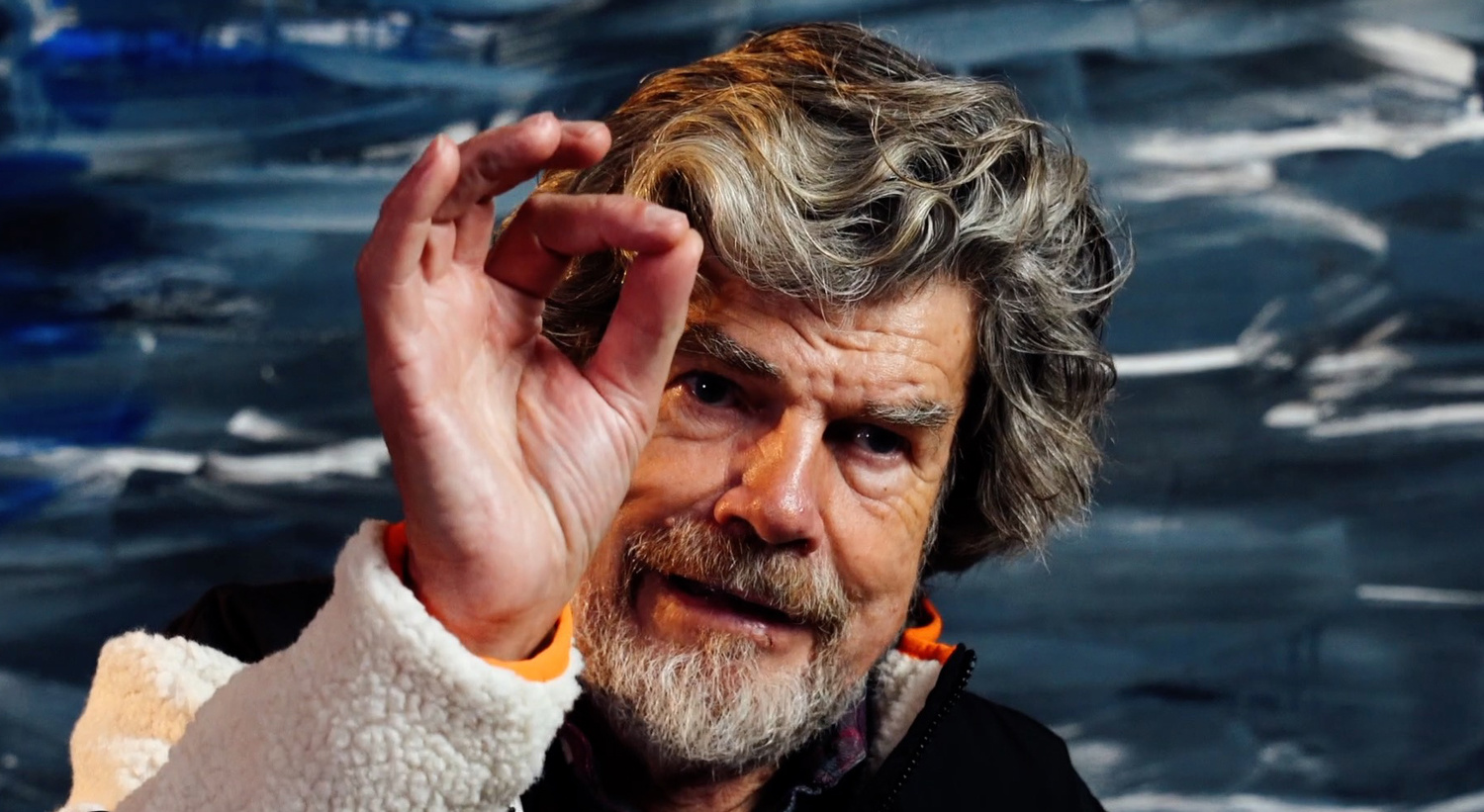

Fisico da cinquantenne, stretta di mano vigorosa e sguardo dritto negli occhi dell’interlocutore: Reinhold Messner, il caparbio alpinista che per primo ha scalato l’Everest in solitaria, non mette soggezione ma di sicuro calamita l’attenzione. Si potrebbero trascorrere ore e ore ad ascoltarlo, intanto perché ha molte cose da dire e poi perché il raccontare, inteso come atto di trasferimento di conoscenze e pensieri, è diventata la sua nuova missione. A 75 anni viene invitato nelle scuole, ai convegni sul clima, ai dibattiti in tv, come un saggio portatore sano di esperienze concrete e riflessioni mai banali. Panorama l’ha incontrato, durante le sfilate milanesi, nel backstage della presentazione di Fila, brand di abbigliamento sportivo e urban con cui lo scalatore vanta un lungo rapporto.

Si fa ancora alpinismo estremo?

«L’Unesco ha inserito l’alpinismo tra i valori immateriali dell’umanità, senza però definirlo bene. Quest’anno le Olimpiadi, per la prima volta, avranno tra le disclipline anche l’arrampicata su una parete di plastica di 15 metri. Così la maggior parte di coloro che guarderanno gli arrampicatori dirà: «Ah, questa è l’attività fatta da Messner?». Non scherziamo! L’arrampicata è un bellissimo sport, si può fare a livello di competizione, sono contento che stia prendendo piede ovunque, perfino in Giappone, ma è un’altra cosa. L’alpinismo è ben altro che competizione, perché è troppo pericoloso».

Eppure in tanti oggi scalano l’Everest…

«Certo, ma non chiamiamoli alpinisti. È una forma di turismo adrenalinico, diciamo, studiato per quei manager che dicono di voler superare se stessi e di voler misurare i propri limiti, ma senza rinunciare agli elicotteri e ai campi attrezzati. Per spiegarmi meglio, le faccio un esempio. C’è un nepalese, un ex soldato della Brigata Gurkha, l’unità scelta del British Army, che dopo la pensione si è messo in testa di scalare tutti gli 8.000 in un anno e ce l’ha fatta in sette mesi. E poi c’è un ragazzo tedesco che, ancora prima di partire, ha raccontato ai maggiori settimanali che avrebbe scalato da solo l’Everest senza maschera, per dimostrare che l’impossibile non esiste. In realtà, è stato quattro mesi sull’Himalaya, due alla base dell’Everest ma la vetta non l’ha ancora toccata. Ha raggiunto però milioni di follower. Questo alpinismo dell’annuncio non mi interessa».

Lei, invece, non ha mai piantato una bandiera sulle vette raggiunte. Come mai? Non si sente italiano?

«Ho sempre preferito innalzare il mio fazzoletto intorno al collo perché era il simbolo del mio sudore. In realtà, l’alpinista va in un mondo arcaico, spinto da un comportamento anarchico, senza regole, perché ognuno si fa le proprie leggi. L’unica regola è quella di non morire. Non mi piace l’idea di conquista. Io sono sudtirolese, vivo in Italia, ma mi sento europeo e mi batto per l’Unione europea».

Com’è nata la sua liaison con il marchio Fila?

«Negli anni Settanta sono stato sponsorizzato da Fila, ma il nostro rapporto andava oltre, nel senso che sono stato molto attivo anche come collaboratore a livello di ricerca dei materiali. Andavo spesso a Biella dall’amministratore delegato Enrico Franchey, un genio, con il quale ho disegnato alcune parti della tuta con cui sono salito in solitaria sul Nanga Parbat, studiata appositamente per resistere a 40 gradi sotto zero. Ora quella tuta è diventata fonte d’ispirazione per una rielaborazione più modaiola. Nel 1978, Fila mi ha accompagnato nell’impresa di scalare l’Everest senza ossigeno per la prima volta. E dopo questa impresa, ho scalato tutte le 14 vette degli 8.000 metri indossando abbigliamento tecnico Fila. Poi il brand ha avuto alti e bassi, ma in ogni caso fa parte della narrativa dello sci e dell’alpinismo. E anche del tennis».

Senta, ma il suo andare incontro alla morte per sfidarla e vincerla che tipo di gioco è stato?

«Non è stato un gioco, forse allora era una mia filosofia, ma con il senno di poi credo sia soprattutto un’attitudine. È vero quello che dice: noi alpinisti andiamo in zone dove la morte è una possibilità, questo lo sappiamo, e ci andiamo per non morire. L’arte sta proprio nel non morire. Anzi, l’arte della sopravvivenza vince sulla morte. Se si esclude la morte, preparando tutto, attrezzando i campi, facendo ricorso agli elicotteri e quindi portando la civilizzazione in alta montagna, viene meno l’arte di sopravvivere. Certo, chi fa vero alpinismo fa qualcosa d’illogico, contro la natura umana, e non a caso, tanti, proprio perché la nostra volontà di sopravvivenza è molto forte, si ritirano poco prima della partenza. Chi prosegue va oltre il limite dell’accettabile entrando nella zona della morte, per non morire. E tra di noi conta di più chi ha fatto questa follia e la può raccontare. Ma attenzione, non è una competizione, è una predisposizione dello spirito».

Com’è stata la sua infanzia?

«Eravamo nove figli e di questi tre erano ribelli, gli altri bravissimi. Sta di fatto che gli indisciplinati sono diventati famosi: io, mio fratello Hubert, medico, uno dei maggiori esperti di nascite premature, del quale uscirà un libro proprio in questi giorni, mentre l’altro fratello è un noto musicoterapeuta che vive a Londra. Abbiamo vissuto in un paesino di 1.000 abitanti, in una valle molto chiusa da cui non si vedeva niente. E questa chiusura era anche mentale: il parroco dettava le regole; mio padre, severissimo, seguiva tutto ciò che il sindaco ordinava. L’illuminazione non esisteva, la vita era dura. Tutti facevano figli perché, durante il fascismo, i sudtirolesi, che parlavano la lingua tedesca, avevano paura di essere eliminati e un tentativo c’era stato: molti italiani del Sud venivano trasferiti nelle nostre fabbriche per popolare le valli e cambiarne le abitudini. Ma sono scappati, troppo duro il clima».

Lei è religioso?

«Le religioni sono un’invenzione dell’uomo, credo però che ci sia una forza d’ordine superiore che noi non abbiamo la capacità di intravedere. È un’altra dimensione. Sono possibilista».

C’è una leggenda che le piace?

«Quella di Ayers Rock, montagne sacre ormai inviolabili dove, secondo gli aborigeni australiani, vive il Niente che per loro è il valore più grande che ci sia».

Che cosa la preoccupa?

«L’antisemitismo che dilaga soprattutto in Germania. Dopo la guerra, la gente dell’Est, soffocata dal comunismo, non ha elaborato il nazismo e adesso c’è un clash di due culture. Bisogna vigilare».