A Viterbo si mettono in rapporto i disegni del genio della Cappella Sistina con le tele del pittore veneziano. I percorsi creativi di Buonarroti e Del Piombo si sono incrociati con esiti straordinari.

Non era mai accaduto che i due capolavori di Sebastiano del Piombo, conservati a Viterbo e ora accolti in un nuovo allestimento nel Palazzo dei Priori, fossero messi a confronto con i disegni di Michelangelo di Casa Buonarroti, relativi alle due fasi della cappella Sistina. L’accostamento è tanto più utile perché sul retro di una delle due tavole, la Pietà, si vedono alcuni disegni che è assai difficile attribuire all’uno o all’altro pittore, in quanto, come intuì Giorgio Vasari, esprimono un’unica visione e un unico sentimento.

Il giudizio della critica è stato lungamente indeciso e altalenante, anche per il disagio della lettura dei capolavori di Sebastiano. Mortificati nell’affastellato allestimento nel chiostro e negli ambienti del convento di Santa Maria della Verità, prigionieri nelle pinze di Franco Minissi, l’architetto che trasformò gli spazi nel 1954-55,i due dipinti, grandi tavole le cui invenzioni sono tradizionalmente attribuiti a Michelangelo, erano umiliati e rovesciati nella loro composizione teatrale in anguste strettoie, con pessime illuminazioni. Eppure la Pietà è uno dei grandi «notturni» della storia dell’arte, con un pathos e un’intensità che non temono il confronto con Raffaello e Michelangelo e con una suggestione che non ha l’eguale in tutta la pittura del Cinquecento. Concepita tra 1512 e 1516, è forse il più bel quadro del suo tempo, paragonabile soltanto alla di poco successiva Deposizione di Pontormo in Santa Felicita a Firenze. Due soggetti simili, di due personalità opposte, e Sebastiano con una sobrietà e un rigore inattingibili.

C’è nevrosi, c’è turbamento in Pontormo. Dolore, soltanto dolore, in una notte fredda, in Sebastiano. Entrambi diversamente mossi da Michelangelo. Ma è Vasari a favorire l’equivoco: «Se bene fu con molta diligenza finito da Sebastiano che vi fece un paese tenebroso molto lodato, l’invenzione però et il cartone fu di Michelagnolo». Vasari non ama Sebastiano del Piombo, e lo riduce a un esecutore che si limitò a finire «con molta diligenza» un’opera invece del maestro.

Io credo il contrario: la forza del dipinto è nella sua stimmung, nell’atmosfera notturna che è del pittore, dello scenografo, come si era dimostrato Sebastiano nell’incomparabile Dorotea di Berlino, dal cielo tempestoso. Pittore d’atmosfera, mentre i pensieri di quegli anni di Michelangelo erano ben altri, per il Monumento a Giulio II e il Mosè. L’equivoco del Vasari continua nel Lanzi: «Può sospettarsi che fosse aiutato nell’invenzione; sapendosi che Sebastiano non avea da natura sortita prontezza d’idee, e che in composizioni di più figure era lento, irrisoluto, facile a prometter, difficile a cominciare, difficilissimo a compiere». Ma è proprio l’incomprensione di una attitudine diversa, in Sebastiano, dal pittore o dallo scultore: un regista, un direttore delle luci, un uomo di teatro, con una sintesi drammatica senza precedenti.

La Pietà era destinata alla chiesa di San Francesco di Viterbo. Commissionata da Giovanni Botonti, chierico di camera, la pala portò all’artista grande notorietà, accendendo il pensieri di una (inesistente) collaborazione con Michelangelo. Al Buonarroti Vasari riferisce sia l’invenzione, sia l’esecuzione di un cartone preparatorio, mai rintracciato. Del volto della Vergine, invece, si riconoscono due preliminari a sanguigna di Sebastiano, nel retro della tavola.

Recentemente è stato accertato l’intervento esclusivo di Sebastiano del Piombo nella mirabile figura del Cristo morto (Alessi 2008; Johannides-Wivel 2017); e al pittore va ricondotto, anche nella testimonianza di Vasari, come abbiamo visto, il paesaggio notturno. La concezione teatrale è palese nel dipinto, certamente il capolavoro di Sebastiano, semplice, severo e quasi arcaico, dove si mette in scena «la solitudine senza speranza che separa la Madre impietrita e il Figlio morto, ed entrambi da un Dio Padre addirittura nullificato dall’audacissima idea […] di prolungare oltre il momento evangelico della morte sulla croce le tenebre sul mondo» (Rosci).

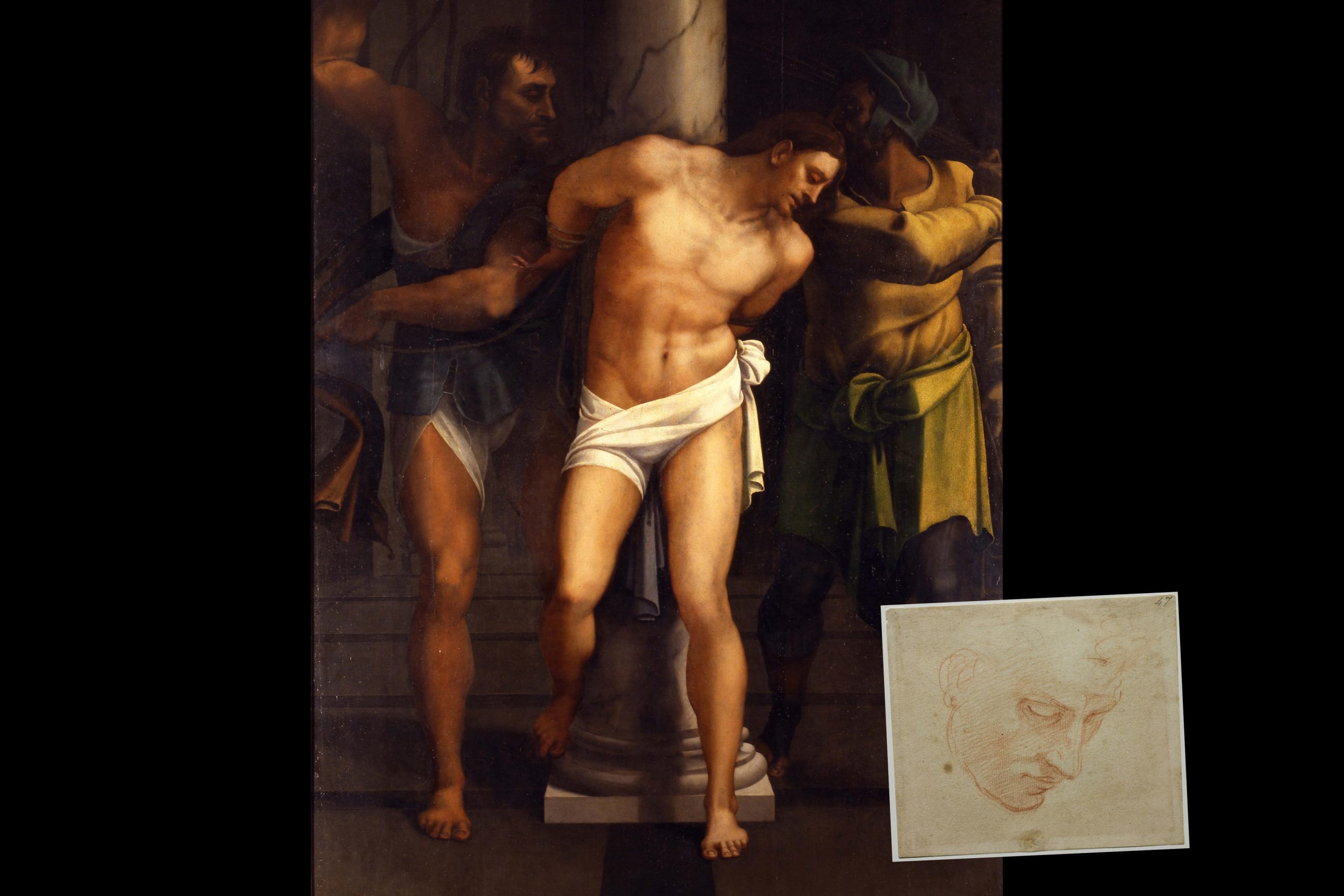

Non meno teatrale la Flagellazione, certamente tenuta come un banco di prova dal Caravaggio per la sua in San Domenico a Napoli.

Due capolavori, di due tempi distinti, che hanno trovato conveniente spazio in Palazzo dei Priori. nel cosiddetto Museo dei Portici, ricavato al piano terra, con ampie volte, del cinquecentesco palazzo comunale. Della Pietà non dimenticheremo la luna, il tanto evocato paesaggio in cui è stata riconosciuta una veduta degli impianti termali romani di Santa Maria in Silice, nei pressi del Bullicame di Viterbo.

Ora è possibile procedere a un esame comparativo, anche per l’approssimazione cronologica di alcuni disegni per la Cappella Sistina come l’energico studio per l’Adamo della Cacciata dal Paradiso e la Flagellazione di Viterbo che indicano una identità di concezione, quella che, proprio nel disegno, unisce i due pittori. Mentre Sebastiano stava ultimando la Flagellazione per la chiesa di San Pietro in Montorio, gli arrivò la commissione per un’opera di medesimo tema. Il committente era il viterbese monsignor Giovanni Botonti, chierico della Camera apostolica che, intorno al 1513 aveva già chiesto al Luciani la memorabile Pietà per l’altare della sua cappella gentilizia in San Francesco alla Rocca a Viterbo.

La questione del rapporto con Michelangelo ha un radicato fondamento nei continui riferimenti di Vasari, che insiste per intrecciare i destini dei due pittori: «Onde acquistò Sebastiano grandissimo credito e confermò il dire di coloro che lo favorivano. Per che, avendo Pierfrancesco Borgherini, mercante fiorentino, preso una cappella in San Piero in Montorio entrando in chiesa a man ritta, ella fu col favor di Michelagnolo allogata a Sebastiano, perché il Borgherino pensò, come fu vero, che Michelagnolo dovesse far egli il disegno di tutta l’opera».

E, nel caso della Flagellazione di Viterbo, è ancora Michelangelo a essere chiamato per trovare un accordo sul compenso per il dipinto tra Sebastiano e Monsignor Botonti. Come leggiamo in una lettera di Michelangelo del 1525.

Questi continui riferimenti a e di Michelangelo potranno trovare conferma, come credo, nel confronto diretto con i disegni di Casa Buonarroti. Appare anche evidente che i due dipinti di Viterbo trasferiscono in pittura una potente forza plastica, facendo avvertire, come in Michelangelo, la nostalgia della scultura, che resta l’archetipo anche per Sebastiano, pur esclusivamente pittore della tradizione veneziana da cui proviene.

Non si può negare che imponga riflessioni la suggestione vasariana secondo la quale, nella Pietà di Viterbo, la concezione resta in capo a Michelangelo, titolare dell’idea, indubbiamente di singolarissima potenza, del corpo posato a terra («l’invenzione però fu di Michelangelo»), mentre a Sebastiano, pittore della più alta tradizione veneziana, spetta l’esecuzione pittorica («fu con molta diligenza finito da Sebastiano»). n

© riproduzione riservata