Dal treno Mosca-Torino ai matrimoni celebrati fra operai italiani e donne russe, dal ruolo di apripista di Enrico Mattei alle rassicurazioni di Gianni Agnelli a Washington, dalle caramelle Zigulì alle auto premio ai cosmonauti. L’epopea della Fiat sovietica raccontata da chi ha conosciuto l’Urss da vicino: l’editore Sandro Teti.

«La Fiat 124 è entrata prepotentemente fin dalle prime settimane nell’immaginario collettivo di tutti i sovietici». Quando parla della Zhiguli, l’editore Sandro Teti è un fiume in piena. Nato in una famiglia di comunisti ortodossi, ai tempi della Guerra fredda ha lavorato all’agenzia di stampa Novosti di Mosca per quattro anni. Oggi pubblica libri, in particolare sullo spazio post-sovietico. Lo scorso inverno stava preparando con lo scrittore italo-russo Yurii Colombo una mostra dedicata al cinquantenario dello stabilimento italiano sulle sponde del fiume Volga, poi saltata a causa del Covid-19. Panorama l’ha intervistato per capire che cosa ha rappresentato lo sbarco della Fiat nella città intitolata a Palmiro Togliatti.

Il primo ottobre 1970 nei concessionari di Mosca arrivavano le prime 124 versione sovietica, le Lada Zhiguli.

«Sì, Zhiguli, dal nome delle colline che circondano la città che porta il nome di Togliatti, dove aveva sede il grande stabilimento automobilistico che produceva le Zhiguli».

Dopo il crollo dell’Urss il nome delle città non è cambiato?

«No. È uno dei casi, abbastanza rari, in cui è rimasto lo stesso nome dei tempi sovietici. A differenza di Leningrado, per esempio, che è tornata a chiamarsi Pietroburgo, più precisamente San Pietroburgo. Nel caso di Togliatti, invece, la maggior parte della popolazione non vuole cambiare il nome della città. Nel dicembre 1996 si è svolto un referendum e l’82% dei votanti ha optato per conservare il nome del segretario del Partito comunista italiano».

Ma la città si chiama Togliatti o Togliattigrad?

«Togliatti. Noi abbiamo in qualche modo russificato questa città chiamandola Togliattigrad. In realtà si chiama e si è sempre chiamata Tol’jatti, alla russa».

Il «grad» ce lo siamo inventato noi, insomma?

«Ce lo siamo inventato noi (ride)».

Ma perché è stata chiamata Togliatti? Perché vi si era insediata una fabbrica italiana?

«No. È stata chiamata così prima dell’arrivo della Fiat. Quando nel 1964 Togliatti morì in Crimea colpito da ictus, per celebrarlo venne dato il suo nome a questa città che fino a quel momento si era chiamata Stavropol, da una una fortezza fondata nel 1737. Incredibilmente, pochi anni dopo gli italiani si insediarono proprio a Togliatti».

Fu una scelta politica, immagino…

«No, no. Non fu affatto una scelta politica. C’erano alcune decine di città candidate per ospitare lo stabilimento Fiat. Perché sapevano che avrebbero avuto un ritorno enorme dall’operazione, come in effetti lo ebbe la piccola Tol’jatti, 800 chilometri a Sud Est da Mosca. La scelta cadde su Togliatti perché vicino c’era il fiume Volga e un lago artificiale, che facilitavano di molto il trasporto delle merci, dei macchinari e dei pezzi di ricambio».

Arrivava tutto per via fluviale?

«Sì, sì. Il trasporto fluviale è tuttora molto diffuso e a quei tempi lo era ancora di più. Venivano trasportati anche i materiali da costruzione. Quindi la scelta non è stata dettata dal nome della città, che si chiamava già Togliatti. È stata una serie di coincidenze».

Con l’arrivo della Fiat, immagino che il piccolo centro sia esploso.

«In effetti passò dai 130.000 abitanti del 1966, anno in cui iniziò la costruzione della fabbrica, ai 450.000 del 1976 e agli attuali 700.000».

E gli operai quanti erano?

«Svariate decine di migliaia. È importante ricordare che vi lavorarono 3.000 italiani, fra operai specializzati e ingegneri, che si trasferirono in Urss per prendere parte alla costruzione dello stabilimento. In tutta la storia dell’Unione sovietica questo ha rappresentato la più cospicua presenza di maestranze provenienti dall’Occidente».

Maestranze che arrivavano dalla Fiat, vero?

«Certo. A dimostrazione di quanto i due popoli siano vicini, dal punto di vista del sentimento e del modo di essere, nacquero tantissime liaison, tantissime storie d’amore, che però non erano effimere. Il risultato fu un numero straordinario di unioni: in soli tre anni si registrarono circa 150 matrimoni misti».

Però…

«Con tutti i problemi che questo comportava per un cittadino sovietico: c’erano procedure complicatissime. Quando vivevo a Mosca, un giorno al consolato italiano incontrai un signore italianissimo, anche se vestito alla sovietica, che aveva deciso, come alcuni altri suoi colleghi di restare a vivere in Unione sovietica. Sarebbe interessantissimo andarli a scovare…».

E restarono a lavorare nello stabilimento.

«Certo».

In realtà definirlo stabilimento era riduttivo. Com’è che si chiamavano queste enormi fabbriche? Conglomerati?

«Si chiamavano Kombinat. Qualcuno è rimasto operativo, nonostante i devastanti anni Novanta. I Kombinat erano sostanzialmente delle grandissime fabbriche che occupavano decine di migliaia di persone. Solitamente erano città-fabbriche, nel senso che una città sorgeva attorno a quell’immenso stabilimento, che era l’unica fonte di occupazione del posto. Successe così anche a Togliatti».

Il Kombinat di Togliatti è sopravvissuto?

«Sì, sì. Ci lavorano 38.000 operai. Adesso la fabbrica è sotto controllo francese, gruppo Renault. Imponendo una fortissima riduzione delle maestranze e ritmi lavorativi molto più duri (nel periodo sovietico la produttività era molto bassa) e introducendo tecnologie avanzate, i francesi continuano a produrre automobili».

I francesi? E noi italiani?

«Noi italiani siamo presenti tramite Pirelli Tyres. L’azienda italiana, che un importante stabilimento per la produzione di pneumatici, ha un accordo di esclusiva per cui tutte le auto prodotte a Togliatti vengono dotate di pneumatici Pirelli».

Ma è uno smacco che non sia finita agli italiani. Ci siamo lasciati sfuggire una chance straordinaria.

«Ancora negli anni Novanta, il brand Fiat in Russia era il massimo, perché tutti i modelli che hanno realizzato partivano dalla 124. Diciamo che da parte italiana c’è stata una forte passività. D’altronde la Fiat in quel periodo era poco reattiva, molto più orientata verso la diversificazione del business. E quindi abbiamo perduto una grossa opportunità».

E Renault che cosa produce?

«Da una parte produce alcuni modelli Lada, il brand locale. Poi realizza modelli per i brand Renault, Nissan and Datsun».

La 124 sovietica si chiamava Zhiguli, vero?

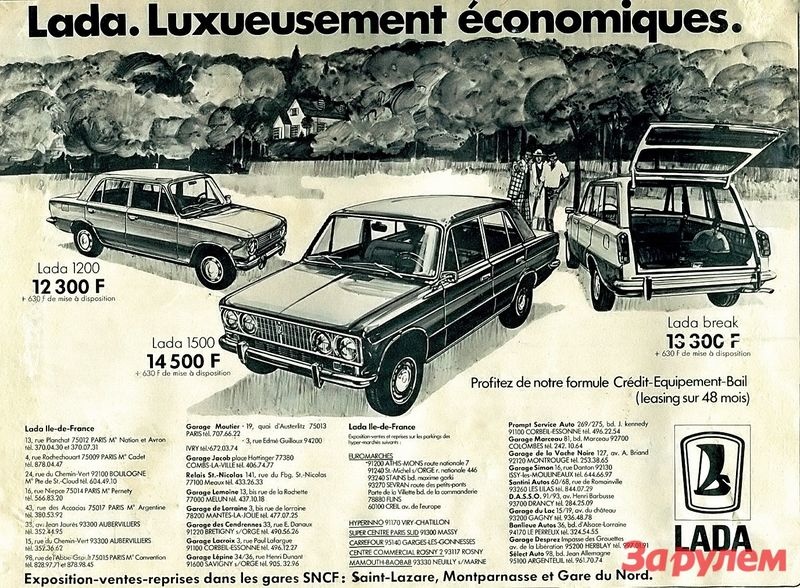

«All’interno del Paese si chiamava Zhiguli, anche se tutti la chiamavano Kopejka, ovvero copeco, l’unità più piccola del rublo, il centesimo. Motivo: il numero in codice di questo modello era lo 001, ossia il centesimo. Il nome ufficiale, scritto anche sulla parte posteriore dell’auto, era però Zhiguli. Per l’estero però il nome è stato cambiato in Lada, sembra perché in alcune lingue orientali Zhiguli sia una parolaccia. Le Lada Niva erano invece i fuoristrada destinati all’esportazione».

Il nome è poi finito anche alle caramelle…

«Sì, il nome delle caramelle italiane Zigulì viene proprio dalla Lada. Il loro inventore, Pasquale Falqui, un imprenditore di origine sarda, era un appassionato di automobili e decise di chiamare così le sue caramelle perché è un nome foneticamente accattivante».

Ma come riuscì l’Italia a riuscire a penetrare in Urss, debellando la concorrenza di giganti automobilistici? Perché aveva il Partito comunista più forte d’Occidente?

«Io non credo che la presenza del Pci fu un fattore decisivo. Può essere stata una delle componenti che hanno fatto cadere la scelta sull’Italia. Ma a mio avviso ci fu anche un altro aspetto: negli anni Sessanta, l’Italia era valutata molto bene per la sua relativa autonomia dagli Stati Uniti. Quando nel 1958 il celeberrimo presidente dell’Eni Enrico Mattei si era recato in Unione sovietica, aveva posto le basi per una straordinaria collaborazione fra l’Italia e l’Urss in campo energetico. Quando nell’agosto 1966 la Fiat e il Cremlino firmarono l’accordo per la costruzione dello stabilimento, esistevano già tutta una serie di rapporti in ambito industriale fra Italia e Urss».

A Mosca piaceva la relativa autonomia di Roma dagli Stati Uniti?

«Sicuramente sì. Sicuramente piaceva anche il fatto che gli italiani sapevano trattare meglio di altri. Erano meno duri rispetto ai tedeschi, agli inglesi o ai francesi».

Insomma, piaceva la duttilità italiana?

«Sì, ma piacevano anche le aperture del grande business di Stato italiano rappresentato da Eni nei confronti dell’Urss e nei confronti dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, con contratti non più capestro ma rispettosi delle loro esigenze».

Vittorio Valletta ebbe un ruolo chiave.

«Sì, ma un ruolo lo ebbe anche Gianni Agnelli nel tranquillizzare gli Stati Uniti, che guardavano all’operazione non certo di buon occhio. Fu una decisione delicatissima quella presa dal Politburo, perché significava procedere con la motorizzazione di massa del Paese, dando a milioni di persone la possibilità di muoversi autonomamente. Ma significava anche innescare processi consumistici, stratificando in modo più aperto la società».

Quanto costava una Lada?

«Anzitutto va detto che in Urss esisteva la proprietà personale, un eufemismo usato per evitare di chiamarla proprietà privata. La proprietà personale contemplava il diritto di possedere un appartamento in città, una cosiddetta dacia in campagna e un’automobile. Ebbene, ci volevano due bilocali per comprare una Zhiguli».

Però… E qual era il rapporto con lo stipendio medio?

«Nel 1970 il salario medio era di 120 rubli. La Zhiguli costava 5.000 rubli».

Le liste d’attesa quanto erano lunghe?

«Potevano durare diversi anni. L’unico vantaggio era che non si versava alcun anticipo. Però non si poteva prenotare il colore. Naturalmente c’erano categorie privilegiate. I minatori e coloro che lavoravano nell’estremo Nord, per esempio, avevano una corsia privilegiata che accorciava i tempi di attesa. E poi c’erano le celebrità, come i campioni olimpici o i cosmonauti, a cui le auto venivano data in dono».

Ma non esistevano altre automobili prodotte in Urss?

«Esistevano, ed erano di due categorie. In una c’erano le super limousine blindate sulle quali viaggiavano i membri del Politburo o le più alte cariche militari, nell’altra c’erano auto di qualità molto bassa, soggetta a continue rotture. Quello che colpiva è che un Paese che aveva lanciato per primo l’uomo nello spazio non era in grado di creare una fabbrica moderna ed efficiente che producesse da zero un’automobile completa…».

… di massa.

«Esatto. Le implicazioni dell’arrivo della Fiat furono tante. La Lada Zhiguli entrò subito a far parte del Soviet dream, il sogno sovietico. L’automobile finì in film, opere letterarie, drammi. Per non parlare dei bellissimi manifesti, che immancabilmente la ritraevano con belle donne al volante».

Divenne l’oggetto del desiderio collettivo?

«Assolutamente sì. Poi c’era un aspetto particolare. Queste auto, per quanto buone, a causa del clima infame (in Russia si superano i meno 30) erano sottoposte a stress enormi. E chi ne possedeva una o riusciva a pagare qualcuno per la manutenzione o doveva diventare lui stesso una sorta di meccanico. Poi c’era il mercato grigio dei pezzi di ricambio, che erano difficilissimi da trovare. Risultato: se ne saltava uno, c’erano dei fabbri che lo riproducevano a mano. Una cosa che poi colpiva tutti gli occidentali è che, quando si saliva su una di queste auto, se si metteva a piovere l’autista si fermava, usciva e montava le spazzole sui tergicristalli. Le custodiva gelosamente in macchina perché venivano sistematicamente rubate».

Peggio delle nostre autoradio…

«Per concludere vorrei dire che, per gli operai della Fiat, fu istituito un regolare servizio di linea Mosca-Torino in ferrovia. Io feci in tempo due volte a utilizzare questo treno con la falce e il martello e i vagoni verdi, salendo a Mosca e scendendo a Milano Lambrate».

E quanto ci metteva il treno a fare Mosca-Torino?

«Tre notti e due giorni».