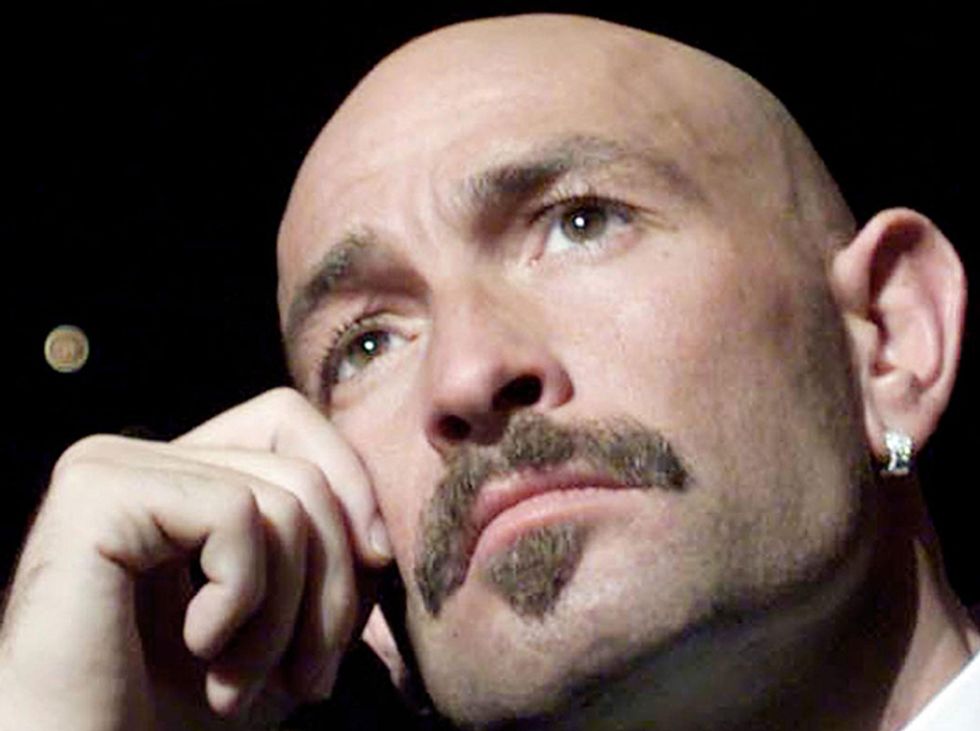

10 anni fa l'addio a Pantani, campione mai in pace

Dopo la morte il Pirata è rimasto un fenomeno mediatico. Ma pochi ne hanno davvero difeso la memoria - Fotostory - Le imprese indimenticabili

di Sergio Meda / Sportivamentemag

Aveva ragione Zibi Boniek, il giorno dopo la morte di Marco Pantani. Invitato a “Quelli che il calcio”, dove evidentemente non si poteva fare a meno di parlare del fattaccio, dopo aver ascoltato le amenità (eufemismo) di Massimo Giletti e altri che, senza vergogna, davano giudizi a caso su Pantani, visto esclusivamente in Tv o letto sui giornali, l’ex-giocatore polacco ebbe a dire soltanto questo: “È morto, lasciatelo in pace”.

L’appello è caduto nel vuoto, per dieci lunghi anni. Di Marco hanno parlato e scritto quasi tutti, la gran parte a sproposito. Si sono sprecati articoli, testimonianze (anche dal nulla), volumi più o meno documentati, celebrative collane video. Pantani era un business da vivo, lo è stato anche da morto. Lo è tuttora a dispetto di chi - in particolare chi gli era vicino (in corsa, non nella vita) - ha cercato di proteggerne la memoria. Soprattutto i corridori romagnoli, ne ha avuti parecchi in squadra, si sono spesi per lui, anche se ogni tanto li torchiava, si infuriava con loro. Per sentirsi “come a casa” Marco rifiutò una montagna di soldi – glieli offriva Mapei – e si accasò con Mercatone Uno. Per trovare un ambiente familiare, dove non si discuteva chi fosse il capitano, mentre altrove sarebbe stato una figurina pregiata nell’album di patron Squinzi.

Decisivo in quella scelta fu Luciano Pezzi, romagnolo di Imola, capace di ascoltare e far ragionare anche un tipo come Marco, spesso vittima delle sue intemperanze, dei suoi sbalzi d’umore. Uomo di solidi princìpi, sinché fu in vita (giugno 1998) Pezzi richiamò sempre Marco alle sue responsabilità. Con garbo. Diceva “secondo me …” e poi motivava, senza mezze parole. Nelle fragilità di Marco, nelle sue insicurezze, nelle ombre che si affastellavano nella sua testa, Luciano era entrato con facilità. Pezzi sapeva di ciclismo e di vita, lo consigliò per il meglio, perché i campioni soffrono di solitudine. Per egoismo innato, perché stentano a riconoscere i meriti altrui, di un rivale o di chi ti sta a fianco. I campioni nascono vincenti ma non sono mai appagati. Marco era certamente un crac, un super, pur nei limiti di un fisico portato a eccellere solo in salita. Migliorò in discesa, quello è mestiere, ma con le sue leve, il peso ridotto, non poteva giocarsela a cronometro. In volata, purtroppo per lui, era fermo.

Il destino degli scalatori è quello di consegnarsi all’impresa. Ne fece ben due, in un weekend, nel 1994, quando staccò tutti a Merano e poi all’Aprica, la prima volta del Mortirolo al Giro d’Italia. Quel Giro lo vinse Berzin, ben oltre i suoi meriti. E Pantani, allora in maglia Carrera, gregario di Chiappucci, sembrò appagato. Gli scalatori si arrendono ai loro limiti, a meno di incontrare chi li induca a riflettere sui possibili margini di miglioramento, in funzione delle corse a tappe. Si comincia con gli allenamenti diversificati, l’alimentazione supportata, si finisce nella farmacologia. Da sempre circolano nel ciclismo medici compiacenti, sedicenti allenatori e stregoni di ogni genere e passaporto. E poi, come li chiamava il maestro Mario Fossati, ci sono i “mercanti di sudore”, i premi di vittoria servono a ingolosire, il tassametro dei compensi sale a scatti progressivi, a volte esponenziali. Lusinghe, anche queste, che possono fuorviare. La tristezza è che puoi scivolare lungo un piano inclinato senza avvertire i rischi che corri, senza sapere che nessuno pagherà con te o per te. Alla gogna, se non peggio, finiscono sempre e solo gli atleti. I figuri, il contorno che abbonda in ogni sport, non nel solo ciclismo, la passano sempre liscia.

Se, come nel caso di Marco, te ne capitano di ogni genere già da dilettante, se trovi un irresponsabile (altro eufemismo) con un Suv che procede in senso inverso nel finale della Milano-Torino 1995, quando stai scendendo senza dannarti da Superga, se subisci un paio di interventi chirurgici che rimettono in sesto una gamba plurifratturata, poi più corta dell’altra - un calvario testimoniato dai massaggiatori, che dovevano occuparsene a lungo, per ripristinare un equilibrio muscolare compromesso dagli sforzi – puoi anche cadere in depressione. Con la morfina che ti accompagna, quando il dolore si fa insostenibile. Con le ombre che ti chiudono il futuro.

Eppure ricordo una serata dalle parti di Camaiore, alle Pianore, quando a Marco diedero un premio, l’Arco d’Oro, augurale per chi avesse subìto un grave infortunio. Uno sprone a ricominciare, che nessun Comune ha voluto proseguire. Era l’estate del 1997. Una serata di chiacchiere in libertà, in cui Pantani mostrava le sue fragilità esibendo, nel contempo, anche la voglia di riemergere, ancora una volta: “Ogni tanto mi viene in mente che l’adolescenza è volata via nei sacrifici che la bici impone. Sai quanto volte ho invidiato gli amici che andavano a fare le 'baraccate' (i bagordi, in romagnolo) e io, invece… niente. Mi rifarò a modo mio, mi tocca rinascere ancora una volta”. Ironizzava anche sul gatto – “nemmeno era nero” – che lo fece cadere nella discesa dal Chiunzi, al Giro d’Italia.

L’anno dopo, nel 1998, Marco vinceva Giro e Tour, il secondo mentre infuriava l’affaire Festina, con un nugolo di gendarmi che sequestravano di tutto, in corsa e nelle auto dei “famigli” dei corridori. Cercavano prodotti dopanti, mai avrebbero potuto indagare su quello che non era noto, non era nell’elenco dei prodotti vietati. Marco allora aveva tutti ai suoi piedi, soprattutto chi gli diceva che nessuno mai gli avrebbe torto un capello: “Tu sei il ciclismo, nessuno può farti del male”. Le ombre, mai allontanate, tornavano solo in sonno. Un dramma dei campioni ciclisti, comune a molti, è quello di risvegliarsi nelle condizioni del passato, senza un soldo e provati dalla vita. Se poi pensi che il cerchio si potrebbe stringere, fatichi anche a prendere sonno.

Lo tsunami lo conosciamo, è storia del 1999, Madonna di Campiglio, quando i consiglieri d’accatto che lo circondavano lo indussero ad atteggiarsi a vittima di un complotto, a confutare che il sangue esaminato, con i valori di ematocrito fuori regola, nemmeno fosse il suo, a suggerirgli l’esame del Dna. Avrebbe potuto star fermo 15 giorni, in conformità alle regole di allora “per la tutela della salute”. E ricominciare, scusandosi per il disguido. Spiacevole, ma non grave come le parole di chi avrebbe dovuto difenderlo, o quanto meno astenersi da un giudizio imperdonabile. A commento dell’episodio di Campiglio, di Marco che usciva dall’albergo accompagnato dai carabinieri quasi fosse un delinquente, l’allora presidente della Federciclismo, Giancarlo Ceruti ebbe a dire: “Abbiamo tolto dal cestino la mela marcia”.

Dopo di allora Marco si è solo accompagnato alle sue ombre, a poco servì Courchevel, il successo in solitudine al Tour 2000 che sembrò segnare il ritorno di un atleta rinfrancato, capace di uscire dal tunnel. Invece era solo un bagliore, il piano inclinato stava per inghiottirlo. Non le cattive compagnie, che pure frequentava, ma la solitudine, il timore - ormai divenuto certezza - che il suo mondo, il ciclismo, gli avesse voltato le spalle.

Sergio Meda, autore di questo articolo, è direttore del sito Sportivamentemag, magazine on line che tutela lo sport e le sue regole, proponendo storie e riflessioni.