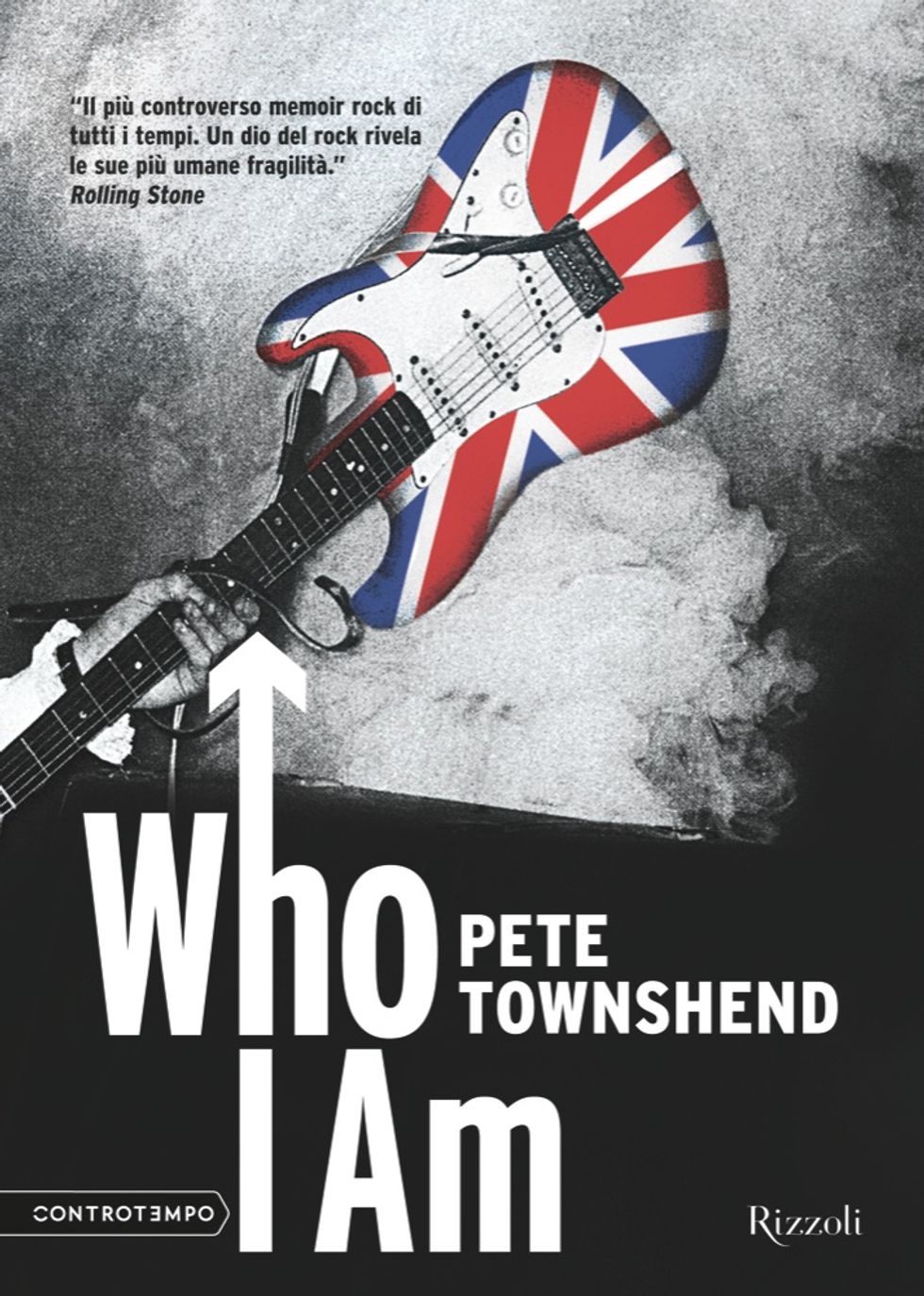

Pete Townshend, quella accusa infondata di pedopornografia

Il chitarrista si racconta nel libro "Who I Am"

Pete Townshend si racconta. 490 pagine di storia - personale, musicale, sociale - firmata dal mitico chitarrista nel volume Who I Am (Rizzoli). Si comincia con la sua nascita per arrivare ad oggi, con tutte le traversie che la vita gli ha regalato e quel suono distorto di una chitarra leggendaria. Un romanzo autobiografico o una biografia romanzata, a seconda dei punti di vista, per conoscere tutto del ragazzo degli Who. Compresa quella storia che ha gettato un'ombra su di lui all'inizio di questo secolo, con l'accusa di pedopornografia. Totalmente infondata, dal momento che lui Pete, lavorava da anni a sostegno delle vittime di abusi, e alle prese con la scrittura di una pubblicazione sugli orribili meccanismi della pedopornografia in Rete.

Ecco un estratto sulla fase conclusiva della vicenda.

Era l'11 gennaio 2003, quando Nick, la persona che amministra i suoi beni, al telefono gli annuncia che il Daily Mail pubblicava in prima pagina la notizia che un chitarrista rock era finito nelle indagini sui crimini informatici e in particolar modo sulla pedopornografia .

Capitolo 30 - Il pianoforte di Trilby -

In un primo momento non ero preoccupato. Ma dopo aver riattaccato con Nick, diedi uno sguardo fuori dalla finestra e precipitai nel panico. La casa era stata circondata da giornalisti, furgoni delle emittenti televisive con le antenne satellitari sul tetto, troupe, fotografi e curiosi. In quel momento, come raccontai in seguito a un giornalista, se avessi avuto una pistola mi sarei tirato un colpo solo per sfuggire al linciaggio mediatico. Mi rivolsi a Rachel. «Devi andar via, metterti in salvo» le dissi. «Non c’è modo che io riesca a uscire bene da tutto ciò.» «Non hai fatto niente di male, Pete» mi rispose. «Io resto. Prepariamo insieme un comunicato stampa.» Lo shock iniziò a diventare angoscia quando mi mostrarono una copia del «Mail». Siccome il mio nome non era ancora stato reso pubblico, non si faceva alcuna menzione del mio lavoro con The Priory e Broadreach, non si parlava di DoubleO o di A Different Bomb. Avrei voluto rimediare a quella lacuna. Il fatto era che forse avevo gestito con troppa discrezione le mie varie attività benefiche, ma ormai nulla aveva più importanza. Mi telefonò Emma. «Almeno tu oggi sei vivo, papà» mi disse. Maurice Gibb dei Bee Gees era morto durante la notte, lasciando la famiglia sconvolta, soprattutto i fratelli. Spiegai a Emma, che lavorava come giornalista, i dettagli della mia situazione.

Lei mi spronò: «Se lo facevi a scopo di ricerca, è questo che devi far sapere, papà. Devi dire la verità». Accettai il consiglio di Emma. Insieme a Rachel buttai giù una dichiarazione che poi lei lesse ai giornalisti che affollavano la strada. Poi andammo a casa sua a Teddington, dove trascorsi il fine settimana standomene in silenzio. Furono ore piene di tensione. Il mio avvocato mi disse che la polizia avrebbe voluto sottopormi a un interrogatorio non ufficiale, ma ora erano costretti a mettermi in stato d’arresto (...)

Perquisirono meticolosamente la casa e i miei uffici a Richmond. Si comportarono con tatto e rispetto, ma portarono via le foto di famiglia, le videocassette, decine di zip e unità ottiche e undici computer. Nel corso della giornata andai alla stazione di polizia di Twickenham. L’ultima volta che vi ero stato risaliva al 1972, dopo aver guidato in stato di ebbrezza. Nulla era cambiato in trent’anni, fatta eccezione per le telecamere che ora erano ovunque. (...) Durante il fine settimana avevo ricevuto telefonate da Jerry Hall e Keith Altham, Mick Jagger, David Bowie, Sting, Bob Geldof e decine di altri amici. Con la posta del lunedì mattina iniziarono ad arrivarmi mucchi di lettere, alcune con insulti, altre di sostegno, ma ero troppo stanco per rispondere. Non avevo chiuso occhio in quei giorni. Dopo aver rilasciato la mia dichiarazione, che venne registrata per un documentario televisivo di futura realizzazione, un agente uscì a comprarmi un hamburger. Avevo passato tutta la giornata preparando tè per i poliziotti che avevo in casa e non avevo mangiato. «Mangia qualcosa, amico» mi disse l’agente, mentre addentava il suo. «Sappiamo che stai dalla parte degli angeli.» (...)

Non c’era dubbio che io ero finito in prima pagina e che sarei stato argomento di discussione per i mesi a venire. Uscii su cauzione. L’esame da parte della scientifica dei miei computer avrebbe potuto richiedere un mese e anche più. La polizia mi aveva preso il computer dello studio e i dischi rigidi contenenti musica, testi, registrazioni e praticamente tutto quanto era relativo a The Boy Who Heard Music, proprio nel bel mezzo della sua lavorazione. Avrei potuto ricominciare a suonare qualcosa di nuovo, ma non avevo nemmeno il mio computer portatile. Dovevo semplicemente pazientare. Sapevo che non c’era alcunché di compromettente nei miei computer e benché sapessi che era facile inserirvi clandestinamente immagini, ero più preoccupato dalla diffusione di certi estratti dal mio diario personale che mi avrebbero dipinto come un cretino ossessionato dalla propria immagine, il cui unico interesse era sapere quale auto o barca avrei comprato per tirarmi un po’ su di morale. Era solo vanità, ma mi imbarazzava. (...)

Finalmente mi comunicarono la data del mio nuovo interrogatorio alla polizia: il 7 maggio. Quel giorno o sarei uscito da uomo libero o sarei stato accusato e sottoposto a processo. Oppure, se i miei accusatori avessero compiuto degli imbrogli, sarei potuto anche finire in galera. (...) Cominciavano a trapelare notizie secondo cui mi sarebbe stata offerta la possibilità della condizionale. Insieme ai miei avvocati mi recai alla stazione di polizia di Kingston dove l’agente che mi aveva arrestato sembrava a disagio. Ben presto fu chiaro che cosa stava succedendo. Tutti i miei undici computer erano risultati completamente puliti. Tra le tantissime altre cose che avevano preso da casa mia, avevano segnalato solo qualche foto delle mie due figlie piccole che correvano nude in Giamaica. I cerchi fatti con la matita rossa intorno ai loro corpi mi fecero venire le lacrime.

Ma almeno avrei avuto la mia rivincita. Invece non fu così. Alla stazione di polizia di Kingston mi offrirono di scegliere tra patteggiare, accettando la diffida e l’inserimento per un periodo nell’elenco delle persone segnalate per reati sessuali, oppure andare in tribunale. (...) Oggi penso che avrei fatto meglio ad accettare il processo, ma forse sarebbe stata un’idea temeraria. Invece mi affidai ai miei amici e al pubblico affinché parlassero per me, come hanno fatto finora. (...) Come temevo, l’etichetta di maniaco sessuale tornò a tormentarmi nel 2010 al Super Bowl di Miami, quando alcuni sostenitori locali dei diritti dei bambini svolsero un volantinaggio di protesta con picchetti davanti allo stadio. In una conferenza stampa a Miami dissi:

«Si tratta di un problema che è molto difficile affrontare con un paio di slogan. È una cosa enorme e triste. Mi sento come se fossimo entrambi dalla stessa parte. Se aveste conosciuto una famiglia che ha sofferto il problema degli abusi sull’infanzia o qualcosa di simile, allora sapreste che la cosa più importante è mantenere il buon senso, non fare i vigilantes […] Se qualcuno ha dubbi sul fatto che io debba essere o meno qui, dovrebbe approfondire maggiormente le sue indagini. Suonerà buffo, ma tutto ciò che c’è da sapere è scritto proprio su Internet».