Muhammad Ali, in un film la sua vittoria più bella. Contro la guerra

1967: il più grande pugile di tutti i tempi si rifiuta di combattere in Vietnam per motivi religiosi e rischia la prigione. Alla fine, però, le sue ragioni trionferanno... Una storia epica, raccontata da Stephen Frears, il regista di The Queen

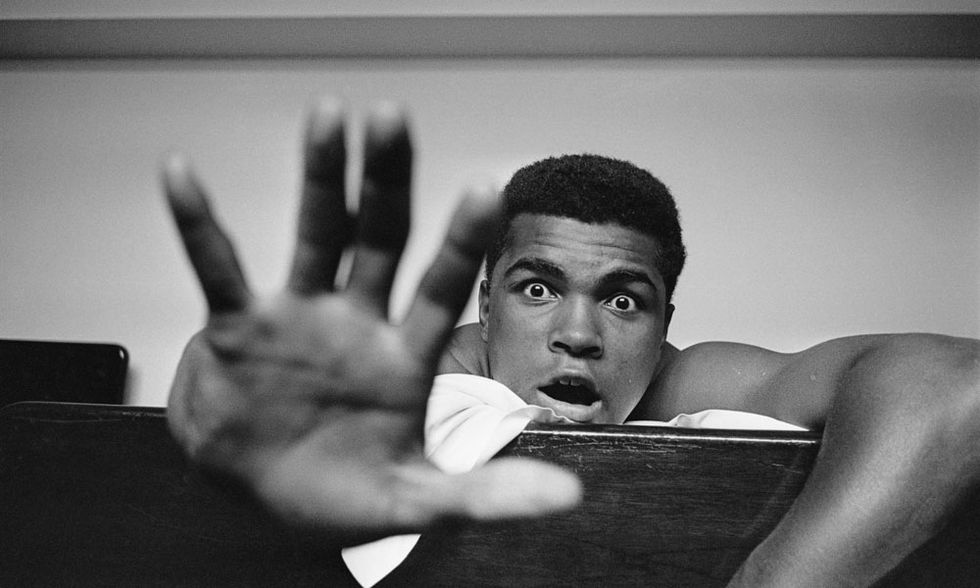

Un film su un pugile che non parla di boxe: oddio, non sarà mica uno dei soliti polpettoni sul poveraccio di turno che si riscatta sudando in palestra? Tranquilli, niente di tutto questo. Primo perché il regista si chiama Stephen Frears, e ha all'attivo film bellissimi e famosi come Le relazioni pericolose e The Queen. Secondo, perché il protagonista della sua ultima fatica è Muhammad Ali, il più grande peso massimo di tutti i tempi e una delle icone del XX secolo. Un uomo ormai entrato nel mito, che prima di convertirsi all'Islam si chiamava Cassius Clay e che ha sfoderato senza paura il supplemento di coraggio che il destino gli ha imposto. Un match molto particolare, dove al posto del ring c'era un'aula di tribunale, e l'avversario era temibile e pronto a tutto: il suo Paese, gli Stati Uniti.

Tutto questo succedeva nel 1967, e Frears lo racconta in Muhammad Ali's Greatest Fight, un incrocio tra documentario e fiction, che verrà trasmesso negli Stati Uniti dal canale HBO ed è stato presentato fuori concorso, nei giorni scorsi, al Festival di Cannes. Si tratta in pratica di un collage di scene recitate (nel cast ci sono tra gli altri Danny Glover, Christopher Plummer e Frank Langella) e materiale d'archivio, che rievoca la pagina più epica e drammatica della vita del campione: la scelta di rifiutare la chiamata alle armi, che lo avrebbe spedito dritto in Vietnam a combattere una guerra che molti (e noi tra questi) considerano il più grande fallimento politico, militare e morale della storia americana.

Ali non ha partecipato al film: oggi è un signore di 71 anni devastato dal morbo di Parkinson e, nonostante la stima e l'affetto di cui gode in tutto il mondo, ha molto diradato le sue apparizioni. Bastano però le immagini di repertorio per rendere giustizia al suo carisma e all'impegno civile con cui ha affrontato tutte le sfide.

Per quei tre venusiani che non lo sapessero, Muhammad non è uno di quelli che possono essere liquidati con una biografia da Twitter: campione olimpico a Roma nel 1960, conquista il titolo mondiale nel 1964 contro Sonny Liston e, nel corso della sua carriera, è protagonista dei due incontri forse più leggendari mai disputati: quello perso contro Joe Frazier l'8 marzo 1971 al Madison Square Garden di New York, e la battaglia che il 30 ottobre 1974 lo vide schiantare George Foreman a Kinshasa, nello Zaire.

Un uomo fatto per esaltare i fratelli di colore e irritare i benpensanti bianchi, ai quali la sua lingua lunga dà molto fastidio. È famoso, invincibile, ed è negro: negro, non nero, perché nell'America degli anni '60 l'uguaglianza è ancora un miraggio. Quando poi diventa anche musulmano, si conquista un plus di antipatia.

La bomba esplode quando, il 28 aprile 1967, Ali si rifiuta di indossare la divisa per andare a combattere in Vietnam. Le sue motivazioni sono essenzialmente religiose, ma nelle sue parole non manca il risentimento verso uno Stato che si ricorda dei neri solo quando gli servono come carne da cannone. La sua frase "Nessun vietcong mi ha mai chiamato sporco negro" ha l'effetto di un cerino in un deposito di dinamite, e la reazione delle autorità è durissima: Muhammad viene privato del titolo e squalificato per tre anni. Se al pugile va male, al cittadino va ancora peggio: gli ritirano il passaporto e, dopo un processo lampo, viene condannato a 5 anni di carcere.

Un trattamento da criminale, che però non si spiega solo con la spavalderia e il colore della pelle dell'imputato. Nell'amministrazione americana cresceva in quei mesi il nervosismo (per non dire il terrore) verso un sentimento che, inevitabilmente, stava prendendo corpo nell'opinione pubblica nazionale: il rifiuto di una guerra insensata, che esigeva un tributo sempre maggiore di denaro e vite umane. Alla fine del 1966 in Asia erano già stanziati 400.000 soldati yankee, e ne morivano cento al giorno, mentre dalle casse dello Stato uscivano 2 miliardi di dollari al mese. La favoletta della crociata anticomunista, in difesa della democrazia, perde insomma credibilità giorno dopo giorno, anche perché riesce sempre più difficile tenere nascoste le frequenti sconfitte militari e le sadiche stragi di civili come quella che, nel marzo 1968, passerà tristemente alla storia come il massacro di My Lai.

In una situazione simile, nessuno voleva correre il rischio che la ribellione di Ali scatenasse un'ulteriore folata di antimilitarismo, e questo spiega la rapidità e la durezza della sanzione. Visto che l'imputato ricorre in appello, nessuno ha la bella idea di spedirlo subito in galera, e il caso tra un cavillo e l'altro arriva all'ultimo grado di giudizio, di fronte alla Corte Suprema. Nel frattempo, siamo ormai nel 1971, il campione ha potuto tornare sul ring, guadagnandosi la possibilità di riconquistare la corona iridata: non ha fatto i conti però con il detentore Joe Frazier che, come abbiamo già ricordato, lo sconfigge dopo un match indimenticabile. Negli anni a venire Ali si prenderà per due volte la rivincita, ma la vittoria più bella è un'altra: il 28 giugno 1971 la sentenza a suo carico viene ribaltata, e i suoi diritti di obiettore per motivi di coscienza sono riconosciuti. Nel frattempo, con buona pace degli strateghi di Washington, il no alla guerra è dilagato in tutto il Paese, e le opinioni del coraggioso pugile diventano l'ultimo dei problemi.

La cosa più bella di questa storia, comunque, è la risposta che Ali diede ai giornalisti che gli chiedevano, a scandalo ormai scoppiato, se preferisse indossare la divisa da soldato o quella da carcerato. "Non esistono solo queste due alternative", rispose. "Ce n'è anche una terza: che sia fatta giustizia".