Gaio Fratini, il mondo dentro un epigramma

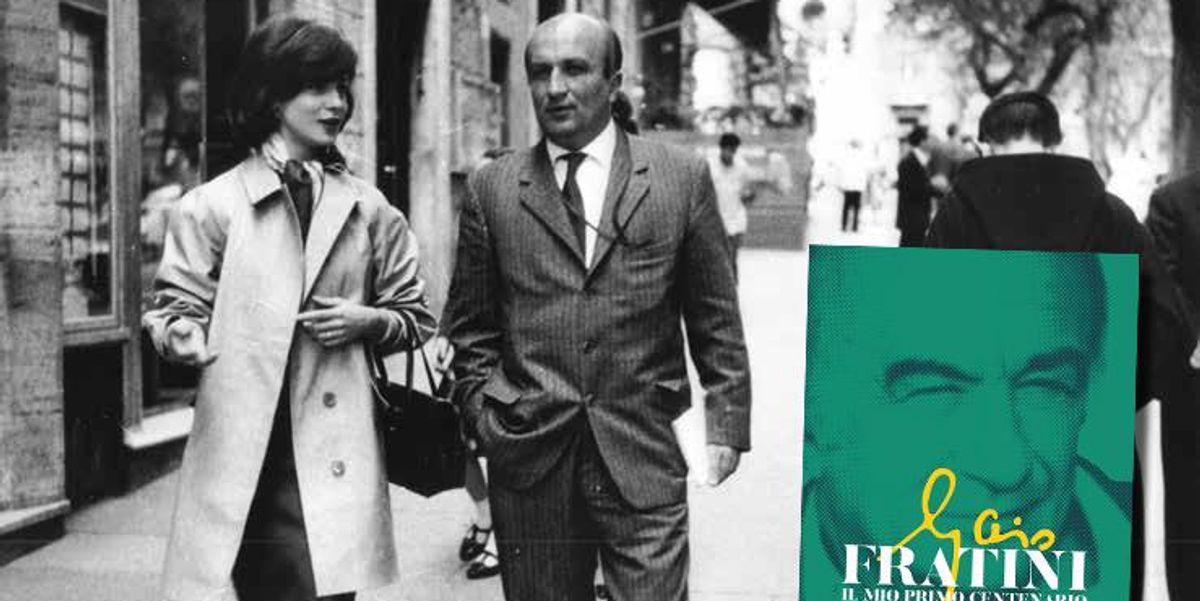

Poeta satirico, agitatore culturale, personalità libera e senza schemi. Nacque 100 anni fa e oggi un libro lo racconta con testi, testimonianze, lettere, immagini. Il critico di Panorama l'ha conosciuto bene. E lo ricorda.

Toccherà a me. Da satirici a malinconici. È forse una parabola o un destino che umanizza le voci e le penne più caustiche che lentamente si spengono, mantenendo memoria di ciò che sono stati i calori di fiamme lontane. Conoscevo Gaio Fratini per le fulminanti battute e gli epigrammi, i più vividi dopo quelli di Achille Campanile, ma anche più perfidi, sulla rivista Satyricon. Lo vedevo, lo frequentavo nella Roma degli anni Ottanta, e lo trovai poi depresso, derelitto, ma desideroso di riscatto, dopo la delusione della chiusura dell'inserto di Repubblica voluto dal suo fondatore. Non era difficile intercettare la sua simpatia, trovandosi, per varie ragioni, nemici comuni.

Il Gaio Fratini che io incontrai e frequentai era un uomo malinconico, deluso, pentito. Io intercettai la sua natura, lui la mia attitudine a riparare le ingiustizie, a compensare i traditi e i delusi. Mi capitò, negli stessi anni, con un altro grande umiliato, e suo coetaneo: lo storico dell'arte Dario Durbé, disarcionato dopo l'incidente dei falsi Modigliani nel 1984, e abbandonato ed emarginato dagli stessi che lo avevano corteggiato e blandito.

Esemplari viventi della figura baudelairiana dell'«albatro»: «Spesso, per divertirsi, le ciurme / catturano degli albatri, grandi uccelli marini, / che seguono, compagni di viaggio pigri, / il veliero che scivola sugli amari abissi. / E li hanno appena deposti sul ponte, / che questi re dell'azzurro, impotenti e vergognosi, / abbandonano malinconicamente le grandi ali candide / come remi ai loro fianchi. / Questo alato viaggiatore, com'è goffo e leggero! / Lui, poco fa così bello, com'è comico e brutto! / Qualcuno gli stuzzica il becco con la pipa, / un altro scimmiotta, zoppicando, l'infermo che volava! / Il poeta è come il principe delle nuvole / che, abituato alla tempesta,/ ride dell'arciere; / esiliato sulla terra fra gli scherni, / non riesce a camminare per le sue ali di gigante».

Così trovai quegli amici più grandi, dell'età di mio padre, stanchi e mortificati, e cercai di tenerli vivi dando loro il mio affetto e la mia stima, a compensare quello che era stato loro tolto. Per diverse ragioni la loro stagione era finita. Nel caso di Durbé, per un errore, un'insidia, una burla, crudele e preterintenzionale. Nel caso di Gaio, i tempi erano cambiati e questo accadde più o meno in coincidenza con l'avvento di Silvio Berlusconi che spostò la lotta e la satira dalla stampa alla televisione, inaridendo cultura e ironia, battute fatali pronunciate nei caffè romani con Antonio Delfini ed Ennio Flaiano, testimoni perduti di un mondo di cui lui, con Giovannino Russo, era l'ultimo sopravvissuto.

Letteralmente all'ombra de Il Caffè, la rivista di Giambattista Vicari, sulla quale scrivevano eccentrici amanti della parola fulminante, come Juan Rodolfo Wilcoock, Giorgio Manganelli, Guido Ceronetti, Alberto Arbasino. La grossolanità della politica e dei suoi personaggi determinava obiettivi facili: «L'humor è quello che manca alle anatre ministeriali e ai tacchini del Campidoglio» scrive Gaio.

Tra quegli eccentrici, nella Roma degli anni Sessanta c'erano Tito Balestra, Giancarlo Fusco, Augusto Frassineti, tutti morti al momento giusto, cioè presto. Gaio era sopravvissuto, irrimediabilmente. Gli restavano, negli anni della malinconia affini, capricciosi e sulfurei: Pietrangelo Buttafuoco, io, Filippo Ceccarelli, al quale Gaio scrive della tristezza di quei giorni derelitti, fotografando il suo status (per non parlare di stato d'animo, ma di indigenza): «Mi telefona un momento fa Sergio Zavoli, savianesco socialista di Dio, offrendo alla mia esistenza precaria una collaborazione al Mattino di Napoli, "Ma per carità! Niente epigrammi". La mia idea sarebbe quella di scrivere epigrammi en travesti, osservazioni fuggitive e automatiche come scrivessi questa lettera. Ricordare, per esempio, l'aria politica, spionistica, carbonara che si respirava nei casini di via degli Avignonesi e massimamente di via del Leonetto. Il grande Antonio Delfini disse un giorno alla radio che la sua formazione culturale se l'era fatta nel postribolo di Madama Saffo a Firenze, insieme a Landolfi e a Gadda. L'intervistatore della diretta fu allontanato dagli studi di via del Babuino».

Ecco: l'aria dei tempi era in quel «Ma per carità! Niente epigrammi», come dire niente Gaio, fattosi triste. D'altra parte, lui lo aveva capito perfettamente, e conosceva il destino fallimentare della carriera dell'epigrammista: «L'epigramma non sogna che sconfitte, / muore ogni volta all'alba, insieme alle sue vittime». Da Marziale, il suo vero maestro, a Gaio.

Nessuno più si chiama Gaio. Fu lui l'ultimo degli antichi, fattosi, a inizio anni Novanta, reperto archeologico. Lo incontrai per caso, né più ricordo dove (forse da Maurizio Costanzo), agli inizi della mia carriera televisiva, il suo inferno, con gli ultimi bagliori di battute che me lo resoro caro, e io a lui. Aveva allora la mia età di ora. Lo trovai agonizzante, talvolta disperato, senza perdere l'ironia e l'allegria della parola, e cercai in ogni modo di sostenerlo, vedendo negli occhi suoi e in quelli della moglie Arianna una inesausta fiducia nella mia possibilità di aiutarli. Non potendo fargli regalie inventai un premio per fargli avere un po' di danaro.

All'epoca presidente della commissione cultura della Camera dei deputati, presenziai, in un luogo mirabile, Barcis in Valcellina, nella indicibile luce del lago, al premio di poesia dialettale Giuseppe Malattia della Vallata. Si intenda: siamo in Friuli, la patria di Pier Paolo Pasolini, e il friulano, con il sardo, è l'unica lingua riconosciuta come tale (rispetto ai dialetti) da una legge dello Stato. Il presidente del premio era un coetaneo di Gaio, un professore dotto e arguto, Antonio Piromalli, calabrese, che aveva vissuto e insegnato a Ferrara con mio zio, Bruno Cavallini.

Così, dopo la lettura di testi in lingue incomprensibili, al momento del discorso per la premiazione proposi l'istituzione di un premio parallelo, per un autore italiano o straniero tradotto in lingua italiana, dedicato al nome di mio zio, e con una giuria costituita da un numero di commissari dispari inferiore al tre, cioè io solo, mi proposi come finanziatore. Così nacque il premio Cavallini. La formula piacque e dura da 24 anni. Il primo premiato, nel 1997, fu Gaio Fratini. Non so quanto fosse conosciuto a Barcis, ma nessuno discusse la mia proposta. Arrivò Gaio, festoso, e fu amato da tutti, in particolare dal sindaco illuminato, Maurizio Salvador, che non ha più dimenticato quei giorni.

La scelta di Gaio era per me un impegno morale, e posso dire che il premio nacque per lui. Gaio rimase qualche giorno a Barcis, con Arianna, e fu felice. Scrisse un epigramma come premio ai luoghi, con slancio autentico: «Ma sereno e nel segno di una privacy / alla Novalis mi ritrovo a Barcis / davanti a un lago di stelle dipinto. / Brindo con Claudio Magris / alla sua Valcellina / dove non so più se è notte o mattina».

Non potendo inventare un premio all'anno, per sollevarlo dalle condizioni di semindigenza, pur nel riparato rifugio di Parrano, mi mossi per fargli avere il vitalizio della legge Bacchelli che non bastò a restituirgli il buon umore, ma che lo portò fino alla scadenza del suo tempo, che non poteva che coincidere con l'ultimo anno del millennio scorso al quale Gaio apparteneva. D'altra parte, quello che è venuto dopo non avrebbe potuto sopportarlo. Ogni epigramma sarebbe stato inadeguato. Oggi proprio dalla sua città, Città della Pieve, ci viene Mario Draghi.